Planificación del uso de bicicletas en ciudades intermedias: propuesta de una red de ciclorrutas para Tunja, Colombia

Planning the use of bicycles in intermediate cities: proposal of a network of bicycle paths for Tunja, Colombia

Planejamento do uso de bicicletas em cidades intermediárias: proposta de uma rede de ciclovias para Tunja, Colômbia

DOI:

https://doi.org/10.15446/cep.v9n2.101487Palabras clave:

bicicleta, medio urbano, planificación urbana, planificación del transporte, Tunja (es)bicycle, urban environment, urban planning, transportation planning, Tunja (en)

bicicleta, meio urbano, planejamento urbano, planejamento do transporte, Tunja (pt)

La bicicleta ha tomado gran fuerza en todo el mundo como medio de transporte; sin embargo, aún se discute su implementación en ciudades intermedias. En la presente investigación se pretende conceptualizar una red de ciclorrutas para la ciudad de Tunja, Colombia, que es una típica ciudad intermedia. La metodología se orienta a la formulación de una red básica a partir de las características de la ciudad (vocación, movilidad, morfología y distribución espacial), así como criterios de planeación urbana. En consecuencia, se presentan la caracterización de la ciudad, el análisis de la movilidad, el concepto del trazado de la red de ciclorrutas, sus costos estimados e instrumentos de planificación y financiación. Se concluye sobre la necesidad de avanzar en la investigación que permita proyectar la red de ciclorrutas propuesta a un sistema de bicicletas compartidas en la ciudad[1].

[1] Este artículo presenta el resultado del trabajo de investigación desarrollado por el autor en el marco de las actividades del Grupo de Estudios e Investigación en Recursos Ambientales y Urbanos (RAU), encuadrado en la línea de investigación de “Transporte, Urbanismo y Movilidad”. Estuvo orientado al estudio y análisis de los sistemas y medios de transporte en las ciudades intermedias de Colombia y sus potencialidades de desarrollo.

The bicycle has taken great force throughout the world as a means of transportation; however, its implementation in intermediate cities is still being discussed. The present investigation intends to conceptualize a network of bicycle paths for the city of Tunja, Colombia, which is a typical intermediate city. The methodology is oriented towards formulating a primary network based on the characteristics of the city (vocation, mobility, morphology, and spatial distribution) and urban planning criteria. Consequently, the city's characterization, the analysis of mobility, the concept of the layout of the bike path network, its estimated costs, and planning and financing instruments are presented. It is concluded that the need to advance in the investigation allows for projecting the network of bicycle routes proposed for a shared bicycle system in the city.

A bicicleta vem ganhando força no mundo inteiro como meio de transporte; contudo, ainda é discutida sua implementação em cidades intermediárias. Nesta pesquisa, pretende-se conceitualizar uma rede de ciclovias para a cidade de Tunja, Colômbia, que é uma típica cidade intermediária. A metodologia é orientada à formulação de uma rede básica a partir das características da cidade (finalidade, mobilidade, morfologia e distribuição espacial), bem como critérios de planejamento urbano. Em seguida, são apresentados a caracterização da cidade, a análise da mobilidade, o conceito do desenho da rede de ciclovias, seus custos estimados e instrumentos de planejamento e financiamento. Conclui-se que há necessidade de avançar na pesquisa que permita projetar a rede de ciclovias proposta a um sistema de bicicletas compartilhadas na cidade.

Planificación del uso de bicicletas en

ciudades intermedias: propuesta de una red de ciclorrutas para Tunja, Colombia

Julián Rodrigo Quintero González. Magíster en Derecho

Privado, Persona y Sociedad con Énfasis en Derecho del Transporte, Logística e

Infraestructura de la Universidad Externado de Colombia, y en Ingeniería

Ambiental de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista

en Planeación Urbana y en Planeación y Gestión del Desarrollo Territorial e

Ingeniero en Transporte y Vías. Director ejecutivo y de proyectos e

investigador del Grupo RAU de AHCTTUM Quintero-G Ingeniería S.A.S., Tunja,

Colombia. ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5238-4067 Correo electrónico:

jrquinterog.itv@gmail.com

|

Recibido: 5 de marzo de 2022 |

Aceptado: 14 de julio de 2022 |

Aprobado: 15 de agosto de 2022 |

Resumen

La bicicleta ha tomado

gran fuerza en todo el mundo como medio de transporte; sin embargo, aún se

discute su implementación en ciudades intermedias. En la presente investigación

se pretende conceptualizar una red de ciclorrutas para la ciudad de Tunja, Colombia,

que es una típica ciudad intermedia. La metodología se orienta a la formulación

de una red básica a partir de las características de la ciudad (vocación,

movilidad, morfología y distribución espacial), así como criterios de

planeación urbana. En consecuencia, se presentan la caracterización de la

ciudad, el análisis de la movilidad, el concepto del trazado de la red de

ciclorrutas, sus costos estimados e instrumentos de planificación y

financiación. Se concluye sobre la necesidad de avanzar en la investigación que

permita proyectar la red de ciclorrutas propuesta a un sistema de bicicletas

compartidas en la ciudad[1].

Palabras clave: bicicleta, medio urbano,

planificación urbana, planificación del transporte, Tunja.

Planning the

use of bicycles in intermediate cities: proposal of a network of bicycle paths

for Tunja, Colombia

Abstract

The

bicycle has taken great force throughout the world as a means of

transportation; however, its implementation in intermediate cities is still

being discussed. The present investigation intends to conceptualize a network

of bicycle paths for the city of Tunja, Colombia, which is a typical

intermediate city. The methodology is oriented towards formulating a primary

network based on the characteristics of the city (vocation, mobility,

morphology, and spatial distribution) and urban planning criteria.

Consequently, the city's characterization, the analysis of mobility, the

concept of the layout of the bike path network, its estimated costs, and

planning and financing instruments are presented. It is concluded that the need

to advance in the investigation allows for projecting the network of bicycle

routes proposed for a shared bicycle system in the city.

Keywords:

bicycle, urban environment, urban planning, transportation planning, Tunja.

Planejamento do

uso de bicicletas em cidades intermediárias: proposta de uma rede de ciclovias

para Tunja, Colômbia

Resumo

A

bicicleta vem ganhando força no mundo inteiro como meio de transporte; contudo,

ainda é discutida sua implementação em cidades intermediárias. Nesta pesquisa,

pretende-se conceitualizar uma rede de ciclovias para a cidade de Tunja, Colômbia, que é uma típica cidade intermediária. A

metodologia é orientada à formulação de uma rede básica a partir das

características da cidade (finalidade, mobilidade, morfologia e distribuição

espacial), bem como critérios de planejamento urbano. Em seguida, são

apresentados a caracterização da cidade, a análise da mobilidade, o conceito do

desenho da rede de ciclovias, seus custos estimados e instrumentos de

planejamento e financiamento. Conclui-se que há necessidade de avançar na

pesquisa que permita projetar a rede de ciclovias proposta a um sistema de

bicicletas compartilhadas na cidade.

Palavras-chave:

bicicleta, meio urbano, planejamento urbano, planejamento do transporte, Tunja.

Introducción

El uso de la bicicleta como una alternativa de movilidad

presenta importantes beneficios en las dimensiones ambiental, social y

económica que, de acuerdo con Rissel et al. (2013),

están principalmente representadas en la reducción de la congestión, aumento

del transporte no motorizado, reducción de gases de efecto invernadero, mejora

en la calidad del aire y disminución de ruido. Además, es una estrategia

factible para abordar la inactividad física y las consecuencias asociadas, con

beneficios adicionales como la habitabilidad y el sentido de comunidad, e

importantes efectos positivos de las inversiones en las infraestructuras para

bicicletas que superan los costos iniciales de construcción.

Las principales desventajas son la seguridad para los

ciclistas y su exposición a los sucesos climatológicos que, según lo explican

Lois, López-Sáenz y Rondinella (2016) generan

creencias asociadas al riesgo de accidentes por la interacción con conductores

y peatones. Lindsay, Macmillan y Woodward (2011) han indicado que los

beneficios para la salud superan en gran medida los costos de las lesiones

causadas por accidentes de tránsito en todos los niveles de sustitución. Al

mismo tiempo la relación beneficio-costo se inclina a favor del desarrollo del

ciclismo, en la medida que aumenta la proporción de viajes realizados en

bicicleta.

Quintero y Quintero (2015) señalan que la bicicleta

actualmente no solo se ha posicionado como uno de los medios de transporte

urbano privado individual más utilizados, sino que ha trascendido al ámbito del

transporte público urbano a través de los llamados Sistemas de Bicicletas

Públicas (SBP) en varias ciudades del mundo. También destacan los sistemas

Hangzhou Public Bicycle en

Hangzhou (China), con 66500 bicicletas y 2700 estaciones; Vélib'

en París (Francia), con 16500 bicicletas y 1751 estaciones; Bicing

en Barcelona (España), con 4100 bicicletas y 420 estaciones; Bardays Cycle Hire

en Londres (Reino Unido), con 7000 bicicletas y 554 estaciones; Capital Bikeshare en Washington D.C. (Estados Unidos), con 1800

bicicletas y 238 estaciones; Bixi en Montreal

(Canadá), con 3800 bicicletas y 411 estaciones; así como otros ejemplos

sobresalientes en Latinoamérica como EcoBici en

México D.F. (México), con 3200 bicicletas y 279 estaciones. En Colombia

Quintero (2017) destaca a EnCicla en Medellín (figura 1), con 1680 bicicletas y

90 estaciones (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2019).

Figura 1. Sistema de Bicicletas

Públicas EnCicla, estación Pies Descalzos, Medellín, Colombia

Fuente: ©Julián Rodrigo Quintero

González (fecha de captura de la imagen: 05 enero de 2018).

Existen diversos factores que justifican el desarrollo de la

bicicleta como medio de transporte urbano, entre los que están: su capacidad

como medio de transporte alternativo, los bajos costos políticos y económicos

para su implementación, el reclamo de parte de diversos grupos y las

experiencias exitosas. No obstante, los mayores desarrollos se han dado en las

grandes ciudades, dejando relegadas a las ciudades intermedias que, por sus

características particulares de crecimiento y desarrollo y su función dentro de

las regiones y territorios, también deberían ser consideradas en los

planteamientos de este tipo de sistemas de transporte. Sobre lo anterior, se

pretende proponer una red básica de ciclorrutas en Tunja, Colombia. La ciudad

se caracteriza por tener el tamaño de una ciudad intermedia típica y atributos

sociales, culturales, económicos y de crecimiento que la exhiben como una

ciudad con potencial para el desarrollo de la bicicleta como alternativa de

transporte urbano individual, con una factible extensión a la modalidad de

transporte público.

Aproximación a la ciudad intermedia

Sobre el entendimiento de

la ciudad intermedia se puede recurrir a una aproximación propuesta en la

primera década de los años 2000, del siguiente tipo:

La ciudad media-intermedia

no puede definirse solo por su tamaño o talla demográfica. Tan o más importante

es el papel y la función que la ciudad juega en su territorio más o menos

inmediato, la influencia y relación que ejerce y mantiene en éste y los flujos

y relaciones que genera hacia el exterior. (Bellet y Llop, 2004, párr. 17)

Con relación al tamaño de la ciudad intermedia, Bellet y Llop (2002) han

considerado aspectos como la dimensión urbana, la dimensión territorial y la

dimensión socioeconómica para el planteamiento de rangos de tamaño, para lo

cual señalan dimensiones de entre 20000 y 500000 habitantes en la Unión

Europea, entre 200000 y 500000 habitantes para Norteamérica, y entre 50000 y

1000000 de habitantes para el Banco Mundial y Latinoamérica. El Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) acepta como tamaño de la ciudad intermedia

el rango entre 200000 y 500000 habitantes y define a las ciudades emergentes

como “aquellas áreas urbanas que se clasifican como intermedias de acuerdo con

la población total de cada país, y que además presentan un crecimiento

poblacional y económico sostenido, en un ambiente de estabilidad social y

gobernabilidad” (2016, p. 17).

Respecto a las funciones de las ciudades intermedias Bellet y Llop (2004) proponen que

son centros:

·

Servidores de bienes y servicios más o

menos especializados para la población del mismo municipio y de otros

municipios (asentamientos urbanos y rurales), más o menos cercanos sobre los

que ejerce cierta influencia.

·

De interacción social, económica y

cultural.

·

Ligados a redes de infraestructuras que

conectan las redes locales, regionales y nacionales e, incluso, algunas con

fácil acceso a las internacionales (como en el caso de las ciudades medias de

las periferias metropolitanas). Son nodos que articulan flujos, puntos de

referencia y de acceso a otros niveles de la red.

·

Que suelen alojar niveles de la

administración de gobierno local y regional a través de los cuales se canalizan

las demandas y necesidades de amplias capas de la población. La

descentralización administrativa y gubernamental a estos niveles, a estas escalas,

lleva consigo una mejor compresión del medio sobre el cual desarrollar

proyectos y medidas más acordes con la realidad y necesidades del propio medio.

(Bellet y Llop, 2004, párr.

17)

Metodología: uso de la bicicleta y

criterios de planeación urbana

La metodología de este trabajo se orienta a la formulación

de una red básica de ciclorrutas para fomentar el uso de la bicicleta en la

ciudad de Tunja, Colombia. En primer momento, con la información disponible, se

analizan las características y vocación de la ciudad y los aspectos relativos a

la movilidad urbana.

En un segundo momento, a partir de los atributos

identificados con potencial para la explotación de una red de ciclorrutas, se

elabora una prospectiva del que sería el trazado conveniente de ejes

estructurantes (tramos de ciclorruta), considerando criterios como la

morfología, la distribución espacial y la vocación de los sectores urbanos.

Asimismo, se tienen en cuenta los criterios de planeación del uso de la

bicicleta propuestos por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la

Energía (IDAE) de España (2007) y el Ministerio de Transporte de Colombia

(2016).

Posteriormente, a partir del trazado de la red de

ciclorrutas proyectado, se ilustran los costos por kilómetro para la franja de

ciclorruta con base en estimaciones hechas por el Departamento Nacional de

Planeación (DNP) de Colombia (2017) para proyectos de este tipo. Asimismo, se

esbozan aspectos generales sobre los instrumentos de planificación urbana

aplicables y las probables fuentes de financiación para realizar el proyecto en

el contexto de la legislación colombiana.

Así las cosas, a continuación, se detallan los aspectos

generales relacionados con los impactos del uso de la bicicleta en contraste

con otros medios de transporte terrestre y los criterios de planificación del

uso de la bicicleta que se toman como referencia para el desarrollo de la

propuesta de la red de ciclorrutas para la ciudad de Tunja.

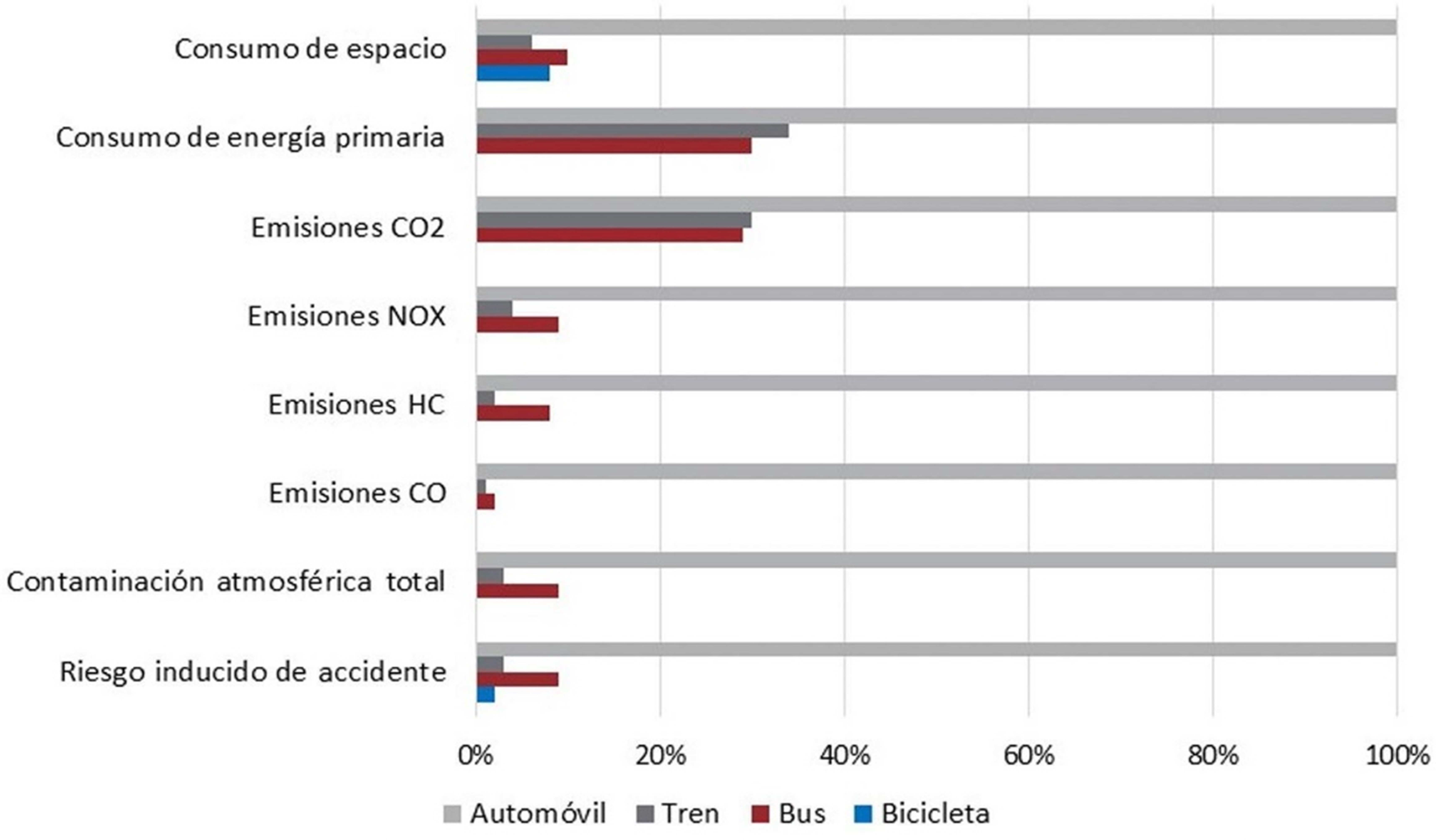

Dekoster y Schollaert

(2000) y el IDAE de España (2007) presentan un contraste de la bicicleta frente

a otros medios de transporte terrestre, en el cual se pueden observar sus

bondades con relación a los impactos significativamente menores en el sistema

físico y ambiental de la ciudad (figura 2).

Figura 2. Contraste de medios de transporte en el

sistema físico y ambiental de la ciudad

Fuente: elaboración propia, a

partir de datos de Dekoster y Schollaert

(2000) e IDAE de España (2007).

Se puede observar para el vehículo particular el máximo

porcentaje en cuanto a consumo de espacio, consumo de energía, emisiones de

gases contaminantes y riesgo inducido de accidente; para el caso del bus y el

tren se identifican porcentajes significativamente menores en estos mismos

aspectos. En contraste, la bicicleta presenta porcentajes mínimos de ocupación

del espacio y riesgo inducido de accidente, así como valores de cero en el

consumo de energía primaria y la emisión de gases contaminantes.

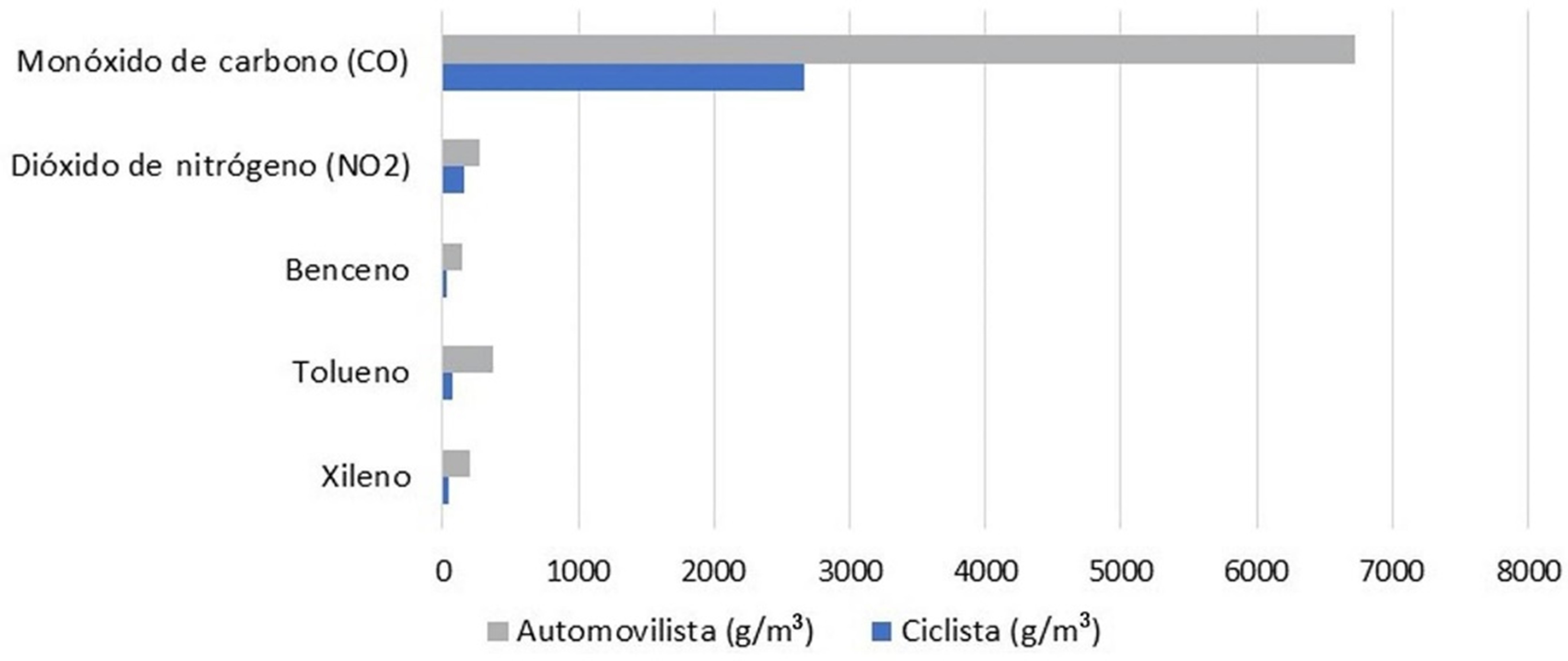

primaria y la emisión de gases contaminantes. Desde el punto

de vista de la salud pública, se observa como la bicicleta ofrece beneficios al

tener la menor exposición a gases contaminantes —como monóxido de carbono,

dióxido de nitrógeno, benceno, tolueno y xileno— y su inhalación con respecto

al vehículo particular (figura 3).

Figura 3. Contraste de medidas

máximas de concentración de contaminantes respirados en una hora por los

ciclistas y los automovilistas en un mismo trayecto y momento

Fuente: elaboración propia, a

partir de datos de IDAE de España

(2007).

Con relación a los criterios para la planeación urbana el

IDAE de España (2007) define parámetros sobre el tamaño y densidad poblacional

de la ciudad, para los cuales precisa el tipo de sistema recomendado y la

ubicación de los puntos de recogida y entrega de bicicletas. Sobre tres rangos

de población y dos tipos de densidades definidos por el IDAE (2007) se tienen

tres tipos de sistemas de bicicletas recomendados: mayor de 200000 habitantes

(densidad alta y baja: sistema automático), entre 50000 y 200000 habitantes

(densidad alta: sistema automático; densidad baja: sistema manual) y menos de

50000 habitantes (densidad alta: sistema automático; densidad baja: sistema

manual).

Asimismo, el IDAE de España (2007) define parámetros sobre

la topografía (valor de la pendiente) para los cuales precisa el tipo de

sistema recomendado. En consecuencia, se identifican tres casos: pendiente

mayor del 8% (limitaciones para el éxito del sistema de bicicleta pública),

pendientes entre el 4% y el 8% (traslado de bicicletas con asistencia de

vehículo para redistribución y bicicletas asistidas por motor eléctrico) y

pendientes menores de 4% (favorabilidad de éxito del sistema de bicicletas públicas).

Frente a los posibles efectos adversos ocasionados por el

clima sobre los ciclistas, el IDAE sugiere que esta condición no es

determinante para el éxito de un sistema de bicicletas; asimismo, señala

preferencias por un tejido urbano caracterizado por un espacio denso y usos de

suelo diversos, así como por una baja influencia de la estructura demográfica

de la ciudad al ser la bicicleta un medio de transporte ampliamente aceptado y

utilizado por cualquier tipo de persona.

El Ministerio de Transporte de Colombia (2016) incorporó

categorías de perfiles de los grupos de usuarios y modalidades de

desplazamientos, proporcionando datos sobre el motivo principal de viaje, la

longitud de recorrido típico, la modalidad de viaje y la velocidad media de

viaje. Estos aspectos se muestran como un instrumento aplicable y determinante

en el planteamiento de la distribución espacial y orientación de un tramo o una

red de ciclorrutas e incluso la proyección de un sistema completo de bicicletas

compartidas.

Así las cosas, el Ministerio de Transporte de Colombia

(2016) define como principales motivos de viaje el trabajo, el estudio

(escuela), las compras, las relaciones personales, el ejercicio y el turismo,

estos dos últimos con vocación orientada al aire libre, la naturaleza y el

patrimonio cultural. Adicionalmente, identifica como modalidades de viaje: en

solitario, con carga, en pareja, familiares o en pequeños grupos y en pelotón.

El Ministerio de Transporte de Colombia (2016) también

define siete tipos de ciclista, indica su longitud de recorrido típico y

calcula su velocidad media de viaje de la siguiente manera:

1.

Urbano cotidiano (3-8 km en cada viaje

de ida o de vuelta, 15-20 km/h).

2.

Urbano cotidiano de carga (3-8 km, 10

km/h).

3.

Recreativo de paseo (5-12 km, 10-15 km/h).

4.

Recreativo de días festivos (20-40 km, 10- 15 km/h).

5.

Cicloturista

(40-80 km, 15-25 km/h).

6.

Deportivo de carretera/ruta (50-120 km, 30-35 km/h).

7.

Deportivo de montaña (30-50 km,

velocidad variable en función de pendiente del terreno).

Resultados: propuesta de red de

ciclorrutas en la ciudad de Tunja

Características generales de la ciudad

La ciudad de Tunja, ubicada en el departamento de Boyacá,

Colombia, puede considerarse una ciudad intermedia típica. De acuerdo con el Departamento

Administrativo Nacional de Estadística (Dane) (2020),

la población proyectada para el 2022 era de 181710 habitantes (173991 en

cabecera y 7719 en centro poblado y rural), lo cual la ubica dentro del rango

de tamaño de 124Reflexión Revista Ciudades, Estados y Política. Vol. 9(2),

2022, pp. 117-136 ciudad intermedia de entre 50000 y 1000000 habitantes para el

Banco Mundial y Latinoamérica, y muy cercana al rango de entre 200000 y 500000

habitantes definido por el BID.

En relación con las características funcionales (tamaño,

vocación, interacción, actividad económica e influencia regional) definidas por

Bellet y Llop (2004), puede

decirse que la ciudad de Tunja cumple en alto grado con estas. Se trata de una

ciudad capital de departamento, con población cercana a los 200000 habitantes y

dedicada a la prestación de servicios financieros, comerciales, educativos, de

salud y gubernamentales a sus propios habitantes, así como a los de otras

ciudades cercanas —como Chiquinquirá, Paipa, Duitama, Sogamoso— sobre las que

tiene influencia en cuanto a la demanda de dichos servicios.

En relación con las características funcionales (tamaño,

vocación, interacción, actividad económica e influencia regional) definidas por

Bellet y Llop (2004), puede

decirse que la ciudad de Tunja cumple en alto grado con estas. Se trata de una

ciudad capital de departamento, con población cercana a los 200000 habitantes y

dedicada a la prestación de servicios financieros, comerciales, educativos, de

salud y gubernamentales a sus propios habitantes, así como a los de otras

ciudades cercanas —como Chiquinquirá, Paipa, Duitama, Sogamoso— sobre las que

tiene influencia en cuanto a la demanda de dichos servicios.

Cabe destacar que como ciudad intermedia también muestra

algunas de las problemáticas propuestas por Llop y Hoeflich (2016), entre las cuales están: la capacidad

técnica aceptable en la administración municipal, representada en retrasos en

proyectos, pérdida de recursos y proyectos fallidos; efectos adversos por el

rápido crecimiento en el sector de la construcción de vivienda, a causa del

traslado de familias y estudiantes que requieren servicios de salud y

educación; la carencia de información y datos municipales para proyectar las

demandas y necesidades futuras, debido a falencias en el desarrollo de una

política de gobierno urbano basada en el manejo de datos abiertos; y la

infraestructura urbana insuficiente para la ciudad que crece a un ritmo significativo,

como es el caso de la hospitalaria, educativa y de transporte.

Aunque el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), adoptado

por el Concejo Municipal de Tunja mediante el Acuerdo Municipal 0014 de 2001,

considera el desarrollo de infraestructuras para el uso de la bicicleta y que

el Decreto Municipal 0241 de 2014 de la Alcaldía Municipal retoma el tema de la

bicicleta y ratifica algunos aspectos del Acuerdo Municipal 0014 de 2001 —como

el desarrollo de ciclovías a lo largo de una vía arteria al norte de la ciudad,

en ejes viales colectores en el centro y en la línea de tren—, actualmente no

se conoce ningún estudio que aborde el tema ni mucho menos se ha logrado

materializar algún proyecto.

En 2015, como parte de un proyecto político en la contienda

electoral por la alcaldía municipal, se planteó la denominada Vía Parque (Activa Multimedia Diseño y

Comunicaciones, 2015) hacia el oriente de la ciudad, que se quedó únicamente en

un bosquejo. Recientemente se realizó un ejercicio piloto de estaciones de

bicicletas compartidas entre el Centro Histórico y el sur de la ciudad, que fue

retirado tras un par de meses de prueba.

Aspectos sobre movilidad urbana

El estudio de movilidad realizado por la Universidad

Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), sede Tunja (2012), ofreció

información relevante sobre la oferta y demanda de transporte en la ciudad. El

estudio estableció cifras de orden general de la siguiente manera: una

población proyectada de 173216 habitantes para 2012; 48328 hogares compuestos

por un promedio de 3.59 personas por hogar; 366512 viajes diarios realizados en

un día de semana hábil con un promedio de 2.12 viajes diarios por persona y 2.76

personas que viajan por hogar.

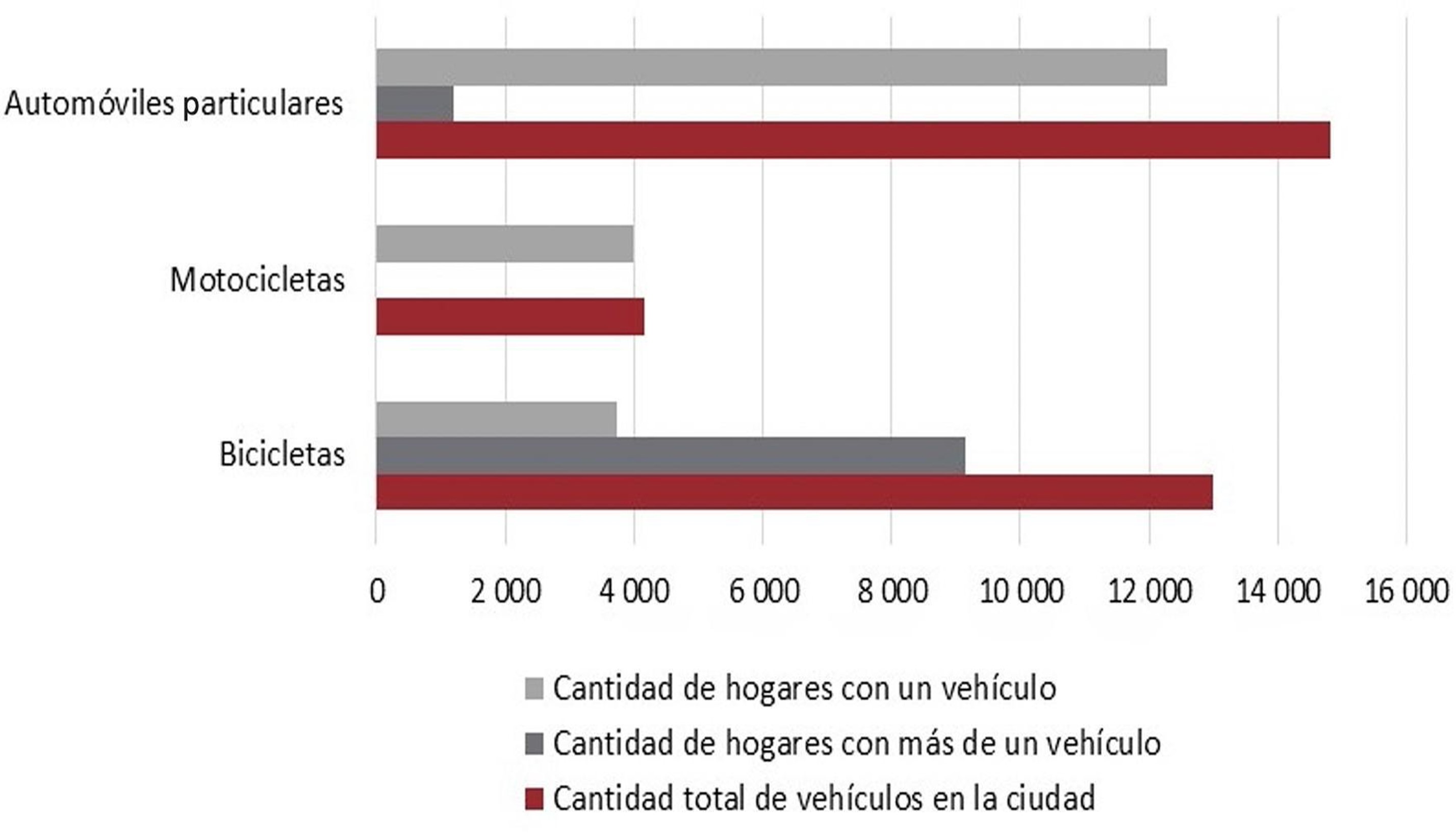

De acuerdo con el estudio realizado por la UPTC (2012) con

relación a la propiedad (hogares con tipo específico de vehículo) y uso

vehicular, en la ciudad de Tunja se tenía la siguiente distribución: 14819

automóviles particulares (12280 hogares con un auto, 1189 hogares con más de un

auto); 4173 motocicletas (3981 125Reflexión hogares con una motocicleta) y

12987 bicicletas (3732 hogares con una bicicleta, 9137 hogares con más de una

bicicleta) (figura 4). Sobre estas cifras se destaca la cantidad de bicicletas

en circulación en la ciudad en ese entonces y el hecho de la posesión de más de

una bicicleta en un número significativo de hogares.

Figura 4. Distribución de propiedad

de tipo de vehículo y uso de vehículo por hogares en Tunja

Fuente: elaboración propia, a

partir de datos de la UPTC (2012).

Información relativa a los viajeros refleja la predominancia

de edades entre los 15 y los 25 años y una distribución casi equivalente entre

el género femenino y masculino: una distribución de la población de 52.9% para

mujeres y 47.1% para hombres. Sobre la ocupación de los habitantes destaca la

de estudiantes (36.1%), empleados (26.2%), independientes (13.9%), amas de casa

(11.8%), jubilados (4.3%), buscando empleo (2.5%) y otros (5.2%). Además,

resalta la importancia del ama de casa en la estructura social. Sobre el nivel

de formación se distinguen en términos de cantidad de personas el bachiller (65342),

superior (49287), primaria (36395), preescolar (5783) y posgrado (5371) (UPTC,

2012).

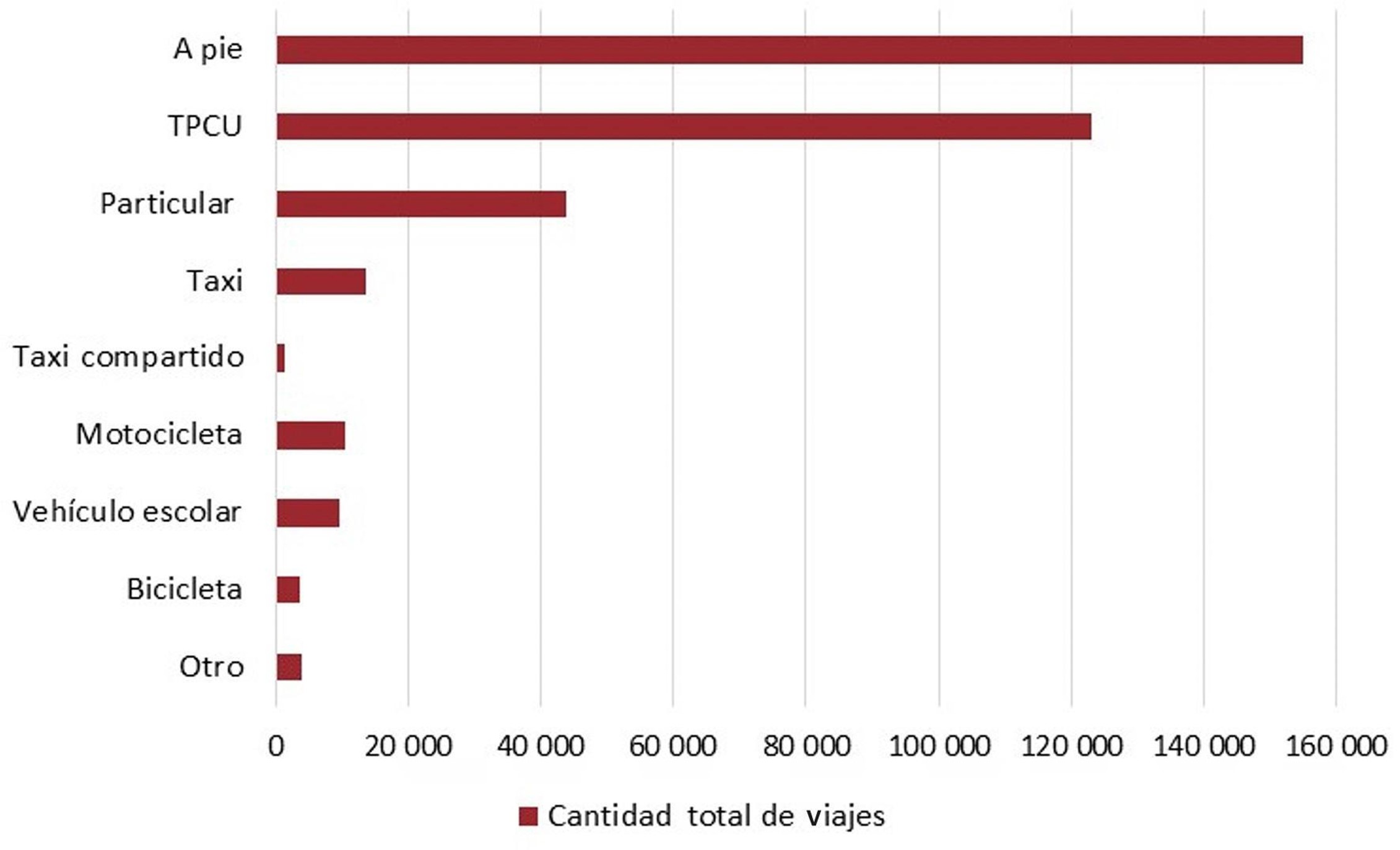

Sobre la distribución de viajes en términos de cantidad se

tienen: a pie 154948 (42.5%), en transporte público colectivo 122981 (33.7%),

en vehículo particular 43841 (12%), en taxi 13607 (3.7%), en taxi compartido

1472 (0.4%), en motocicleta 10569 (2.9%), en vehículo escolar 9544 (2.6%), en

bicicleta 3713 (1%) y en otro 3987 (1.1%) (figura 5). Sobre el motivo de viaje

sin considerar el regreso a casa destacan el trabajo (38.2%), estudio (34.5%),

compras (3.5%), recreación (3.8%), acompañamiento (6%), trámites (9%) y otros

(5.2%) (UPTC, 2012).

Figura 5. Distribución de viajes

por modo de transporte en Tunja

Fuente: elaboración propia, a

partir de datos de la UPTC (2012).

En relación con la distribución espacial de los viajes el

estudio señala la mayor participación del Centro Histórico de la ciudad (108172

viajes, 29.8%), y las zonas noroccidental (36397 viajes, 10%), extremo norte

(36492 viajes, 10%), suroriental (33179 viajes, 9.2%) y sur (39008 viajes,

10.2%) (UPTC, 2012). Sobre lo anterior, es clave distinguir el bajo porcentaje

de utilización de la bicicleta para la realización de viajes en la ciudad (1%).

Este bajo porcentaje puede apuntar a un número escaso de bicicletas en la

ciudad actualmente. Es innegable la importancia de contar con más

infraestructura para ciclistas, lo que justifica de manera preliminar la

necesidad de una completa red de ciclorrutas.

Así mismo, hay que prestar atención al mayor porcentaje de

mujeres y la mayor ocupación como estudiante, empleado, independiente y ama de

casa, de lo cual se puede percibir la necesidad de plantear soluciones de

movilidad a partir de la bicicleta para estos colectivos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe considerar lo dicho

por De la Paz Díaz (2017) quien destaca a la movilidad como un factor

fuertemente relacionado con el empoderamiento de las mujeres, así como los

postulados de Lindenberg, Kohler, Freire e Bernardo

(2017) y Espíndola (2018) sobre la importancia de enseñar a montar bicicleta a

mujeres, niños y familias como estrategia para incluirlos en políticas de

movilidad cicloinclusivas.

Analizando los motivos de viaje donde se destacan el

trabajo, el estudio, los trámites y la recreación, conforme lo plantea Pérez

(2017), pueden establecerse relaciones entre la bicicleta utilitaria,

recreativa y deportiva, encontrando señales positivas para un cambio modal a

favor de la bicicleta.

Consideraciones sobre ciclorrutas

existentes

Si bien algunas vías de la ciudad de Tunja presentan

pendientes significativas —por encima del 8% en vías principales, arterias y

colectoras, hasta el 25% en algunas vías locales de 127Reflexión Julián Rodrigo

Quintero González barrios—, en la zona sur que es relativamente plana se ha

construido un corredor corto de aproximadamente 1.2 km, ubicado en el separador

de una vía arteria. Otras infraestructuras semejantes a las ciclorrutas se han

desarrollado en zonas laterales (andenes) de vías arterias y vías colectoras en

los barrios hacia el oriente y norte de la ciudad, ambas zonas con una

creciente expansión. En la reciente intervención del Centro Histórico de la

ciudad se han dispuesto demarcaciones que delimitan una franja de espacio

público para el uso de los ciclistas.

Los desarrollos de infraestructuras públicas para la

movilidad, como las ciclorrutas, son precarios en la ciudad de Tunja. Sobre las

pocas infraestructuras disponibles descritas se identifican aspectos bastante

desfavorables como: tramos inconclusos, así como otros desconectados; la

topografía adversa en algunos tramos imposibilita el movimiento en bicicleta;

los tramos principales están justamente alineados con las vías de mayor flujo

vehicular y velocidad de la ciudad, lo que supone un problema de seguridad para

los ciclistas; incoherencia de los tramos proyectados con relación a la

distribución espacial de viajes y factores sociodemográficos como el género, la

ocupación, el motivo de viaje y el mismo perfil del ciclista; y la fijación por

la inclusión de tramos de ciclovías en el Centro Histórico donde predomina el

modo peatonal.

Concepto de proyecto de red de

ciclorrutas: trazado de ejes y operación

El trazado propuesto en el presente trabajo se plantea

tomando como punto de partida los siguientes derroteros:

1.

La coherencia con relación a la

distribución espacial de los viajes y las necesidades de movilidad y

conectividad.

2.

En vez de luchar contra la topografía,

aprovechar las curvaturas que ofrece la misma con ajustes a los criterios de

diseño de los sistemas aconsejados según el desnivel del territorio.

3.

La reconciliación con los recursos

naturales urbanos que posee la ciudad, tales como cursos de agua, bosques,

parques, colinas, etc.

4.

El aprovechamiento de la vocación de la

ciudad como centro urbano de servicios estudiantiles, históricos y culturales.

5.

Por razones de seguridad vial el

distanciamiento frente a infraestructuras propias de otros modos y medios de

desplazamiento sin afectar la conectividad e intercambio modal.

6.

Lograr el objetivo que debe

considerarse como primigenio en el desarrollo de la movilidad urbana en

bicicleta: la inclusión sociodemográfica.

En este contexto, se debe iniciar señalando que, según los

criterios de tamaño de población y densidad propuestos por el IDAE de España

(2007) —población de entre 50000 y 200000 habitantes y densidad alta—, en la

ciudad de Tunja es factible incluso el desarrollo de un sistema de bicicletas

compartidas, aun cuando por ahora el objetivo es proyectar el trazado de una

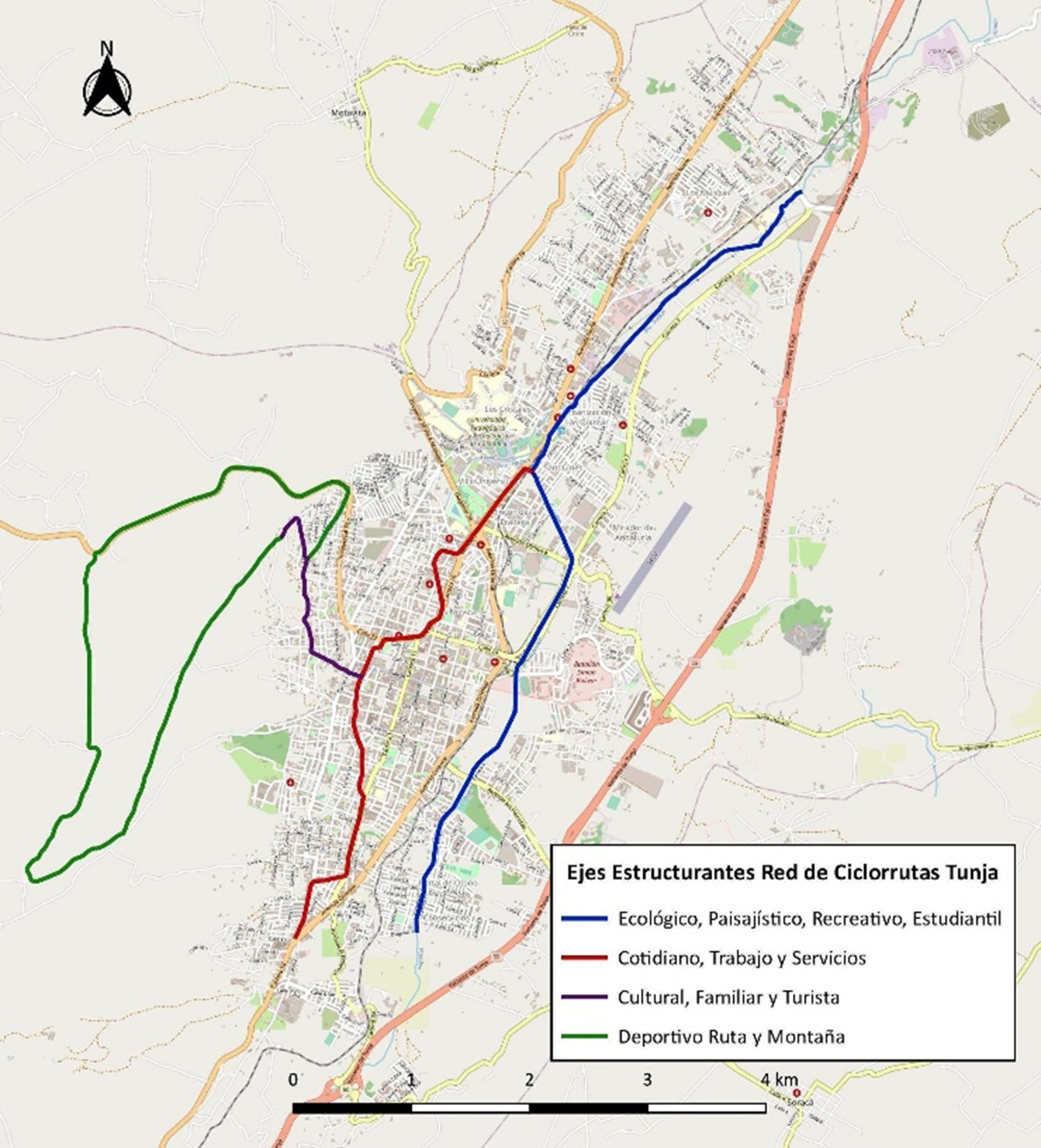

red de ciclorrutas.

Sobre el trazado se proyectan ejes estructurantes definidos

a partir de la configuración espacial longitudinal de la ciudad y atendiendo a

la vocación de los sectores de los recorridos y sus combinaciones para los

tramos de ciclorrutas, en dirección a lo cual se proponen los siguientes cuatro

grupos o ejes: primero, ecológico, paisajístico, recreativo y estudiantil;

segundo, cotidiano para trabajo y servicios; tercero, cultural, familiar y

turista; y, cuarto, deportivo para ruta y montaña.

El primer eje estructurante, denominado ecológico,

paisajístico, recreativo y estudiantil, se localiza sobre ambos márgenes del

río Jordán, principal río de la ciudad, en el cual se proyecta una ciclorruta

bidireccional con una extensión de aproximadamente 7.72 km, los cuales

corresponden casi a la longitud total, de sur a norte, del río Jordán (8.5 km).

Sobre este primer tramo, que en el planteamiento de la red puede considerarse

como el equivalente a una troncal o autopista para vehículos 128Reflexión Revista

Ciudades, Estados y Política. Vol. 9(2), 2022, pp. 117-136 motorizados, el

estudio realizado por Alba y Arenas (2018) establece la disponibilidad de

espacio suficiente para el emplazamiento de una ciclorruta completa a lo largo

de todo el río, incluso con disposición de un sendero paralelo para peatones.

Las autoras del estudio identificaron pendientes medias por

debajo del 4% en los primeros 4.1 km del trayecto en sentido sur-norte, con

excepción de un tramo de unos cien metros que presentó una pendiente del 6.9%.

Para los restantes 4.4 km encontraron pendientes medias por debajo del 2%.

Asimismo, propusieron soluciones convenientes para cruces a nivel e incluso

pasos a desnivel en los sitios con mayor conflicto (Alba y Arenas, 2018). Desde

el punto de vista de trazado y diseño geométrico se logra demostrar la

factibilidad de este primer eje que, conforme al IDAE de España (2007), tendría

incluso la facilidad para el éxito del sistema de bicicleta pública. Suficiente

para el emplazamiento de una ciclorruta completa a lo largo de todo el río,

incluso con disposición de un sendero paralelo para peatones.

A lo largo del río se presentan diversas problemáticas

ambientales como la descrita por Martínez y Pinilla (2016) sobre la baja

calidad del agua en función de la valoración de su estado limnológico.

Además, son evidentes los problemas de vertimientos de aguas residuales sin

tratamiento, basuras e inestabilidad del cauce y de sus riberas.

Sobre estos aspectos, Ramírez (2019) ha propuesto recuperar

la función ecológica y servicios ambientales del río Jordán, realizando

intervenciones de recuperación del espacio físico (ronda y entorno),

estabilización del cauce y sus orillas, provisión de mobiliario urbano y, como

medida principal, dotación de infraestructura complementaria de espacios verdes

y recreativos y espacios de encuentro y circulación tipificados por Quintero y

Quintero (2019).

Es importante destacar que, si bien el escenario del

desarrollo de la movilidad en bicicleta en torno a este eje ambiental puede

traer consigo beneficios en los sistemas físico, ambiental y social de la

ciudad, su implementación puede ser costosa y tan solo es una de múltiples

acciones necesarias para realizar una recuperación integral. El desarrollo de

este tramo de ciclorruta puede traer grandes beneficios sociales al considerar

la conexión factible de zonas residenciales al sur y oriente de la ciudad con

toda la infraestructura comercial, residencial, recreativa, educativa y de

salud de la zona norte y extremo norte. Lo anterior en el marco de la

restauración ecológica de la ciudad y la inclusión de todos los perfiles de

usuarios pertenecientes a los distintos sectores urbanos en un verdadero

derecho a la ciudad.

El segundo eje, denominado cotidiano para trabajo y

servicios, recorre las zonas sur, occidente y centro-norte de la ciudad

bordeando su Centro Histórico. Dichas zonas corresponden a usos mixtos

(industrial, comercial y residencial), de lo cual se puede inferir la

posibilidad de importantes beneficios económicos a partir del uso mixto del

suelo y proyectados a través de la generación de un corredor de empleo,

comercio, servicios y valoración de la propiedad (aumento del valor económico

de viviendas y predios no construidos). Este eje se proyecta desde el sur de la

ciudad, iniciando en la Avenida Suárez Rendón, continuando sobre la Avenida

Colón que bordea el Centro Histórico y luego sobre la Avenida Maldonado en el

centro-norte, que conecta con el eje estructurante denominado ecológico,

paisajístico, recreativo y estudiantil.

Sobre el eje cotidiano para trabajo y servicios, cabe

resaltar la disponibilidad de espacio en la zona sur y en la zona centro-norte,

donde existe una importante avenida con dos calzadas y dos carriles de

circulación en cada una y otra avenida con una sola calzada amplia y dos

carriles de circulación.

En la zona occidental existen limitaciones de espacio, para

lo cual la solución está sujeta al desarrollo de un proyecto de ampliación a

doble calzada, nombrado Mega Vía, que alguna vez fue propuesto, pero luego

detenido sin razones claras y para el que se desarrollaron las fases de estudio

técnico y gestión predial.

Este tramo de ciclorruta supone desafíos relativos a la

gestión del tráfico con relación al transporte público colectivo y el

transporte privado, así como el manejo de la topografía. Sin embargo, se

considera factible una ciclorruta 129Reflexión Julián Rodrigo Quintero González

bidireccional de aproximadamente 5.07 km, siempre que se puedan realizar las

ampliaciones requeridas, el rediseño de rutas y estrategias de gestión. En este

punto y con relación a las pendientes que estarían entre el 4% y el 8% y por

encima de este último valor, puede pensarse en el uso de bicicletas eléctricas

(IDAE, 2007), lo que supondría un sistema de bicicletas compartidas.

Sobre el tercer eje estructurante, denominado cultural,

familiar y turista, la vocación de la ciudad de Tunja como un centro urbano con

un importante patrimonio histórico, cultural y religioso que data de la época

de la América Precolombina, obliga al aprovechamiento de la red de ciclorrutas

como instrumento para la restitución de la memoria de la ciudad, así como de la

apropiación de los espacios que cuentan con valor patrimonial para sus

habitantes.

Al respecto, es fundamental considerar iniciativas

importantes y exitosas como la de los Bicirecorridos

hechos por monumentos y espacios simbólicos realizados por la Secretaría

Distrital de la Mujer en Bogotá D.C., Colombia (Sánchez y Triana, 2017), así

como la Biciescuela de la organización Ciclofamilia en Buenos Aires, Argentina (Espíndola, 2018).

Ambas son iniciativas en las cuales, a través del desarrollo de la

infraestructura y la movilidad en bicicleta, se puede no solo fomentar una

adecuada relación de género y movilidad, sino también el fortalecimiento del

tejido social desde la familia, la mujer y la niñez.

Este tramo de ciclorruta se extiende desde el Centro

Histórico hacia las colinas occidentales en donde se encuentran importantes

sitios históricos, religiosos y de contemplación paisajística, incluyendo

algunos parques perdidos en una zona vulnerable de la ciudad. Se estima una

longitud de un tramo bidireccional de aproximadamente 1.86 km, así mismo, surge

la necesidad eventual de bicicletas eléctricas compartidas debido a las

pendientes que estarían entre el 4% y el 8%, e incluso por encima de este último

valor, y de la disposición de espacios para el estacionamiento, esparcimiento y

alimentación. En la parte más alta se conecta con un eje deportivo para ruta y

montaña. Los beneficios pueden ser notables en la zona occidental de la ciudad,

tales como: inclusión y derecho a la ciudad —entendido como la posibilidad de

los ciudadanos de disfrutar de la vida urbana con acceso a servicios de calidad

y de participar en la toma de decisiones sobre la ciudad—, fortalecimiento del

tejido social, creación de pequeños comercios y tiendas de barrio, apropiación

e identidad por el paisaje y valoración de la propiedad (aumento del valor

económico de viviendas y predios no construidos).

El cuarto eje estructurante, denominado deportivo para ruta

y montaña, surge del aprovechamiento de las curvaturas que proporciona la

topografía natural. Debido al relieve del departamento de Boyacá y su capital

Tunja, es bien conocida y fácilmente observable la afición de las personas de

todos los géneros y edades por superar la topografía desafiándola con sus

bicicletas. Lo anterior, es estimulado por el ejemplo de personalidades

regionales que han logrado importantes reconocimientos y récords en el ámbito

ciclístico a nivel mundial. Se proyecta la disposición de un tramo de

ciclorruta en la zona occidental, dando continuidad al anteriormente descrito

eje cultural, familiar y turista. Con este eje se busca satisfacer la demanda

del tipo de ciclista con perfil deportivo muy común en la ciudad, al mismo

tiempo que la provisión de infraestructura para estos ciclistas no solo fomente

el deporte entre los adeptos de esa colectividad, sino también que atraiga el

interés general de la ciudadanía.

Se trata de un circuito unidireccional amplio cuyo ancho

equivale a uno bidireccional, con pendientes altas variadas y una longitud

aproximada de 10.09 km, abriéndose campo hacia la cima de las colinas

occidentales y las veredas aledañas en la zona de páramo de la ciudad, y

regresando por la vía Tunja-Villa de Leyva (Ruta 60), para luego reconectarse

con el eje cultural, familiar y turista. Se busca promover el ciclismo de ruta

y montaña, que puede valerse de otros ejes conectados desde distintas partes de

la ciudad para lograr recorridos más largos y mayores desafíos de

entrenamiento. 130Reflexión Revista Ciudades, Estados y Política. Con acciones

de este tipo se pueden prevenir accidentes por el mayor riesgo de esta

actividad deportiva en otros corredores como la vía Tunja-Bucaramanga (Ruta 62)

y la doble calzada (Ruta 55B). Los beneficios pueden ser el fomento del

deporte, la seguridad vial, el reconocimiento y apropiación de las periferias y

el entorno rural ambiental, y el fomento del turismo y economía rurales.

A partir de las características físicas —estimadas con

sistemas de información geográfica virtuales— del trazado de los ejes

estructurantes antes descritos y los criterios de planeación del uso de la

bicicleta comentados anteriormente, en la tabla 1 se definen las que pueden ser

las características de operación (pendiente, longitud de tramo y velocidad

media de viaje) de cada uno de los tramos que componen la red de ciclorrutas

propuesta.

Tabla 1. Características de

operación proyectadas para los tramos de la red de ciclorrutas propuesta

|

Tramo |

Rango de pendiente en el tramo

específico / promedio (%) |

Longitud (km) |

Velocidad media de viaje (km/h) * |

|

Ecológico, paisajístico,

recreativo y estudiantil (río Jordán) |

0-4.5 / 1.0 |

7.72 |

5-15 |

|

Cotidiano para trabajo

y servicios (zona sur-occidente-centro-norte) |

0-11.2 / 3.8 |

5.07 |

10-15 |

|

Cultural, familiar y

turista (zona occidental) |

5.1-20.5 / 8.4 |

1.86 |

5-15 |

|

Deportivo para ruta y

montaña (colinas occidentales zona rural) |

0.0-18.5 / 6.0 |

10.09 |

5-30 |

|

Longitud total de red

propuesta |

24.74 |

* Velocidad máxima

permitida en Colombia: 30 km/h |

|

Fuente: elaboración propia, a

partir de valores de pendientes, longitudes y velocidad propios estimados para

cada tramo.

Se destacan valores de pendiente superiores a los postulados

por el IDAE de España (2007), así mismo longitudes y velocidades de viaje

inferiores a las propuestas por el Ministerio de Transporte de Colombia (2016).

Esto último debido esencialmente a las condiciones de relieve de Tunja,

caracterizado por pendientes prolongadas que limitan el desarrollo de

velocidades altas para el modo ciclista.

La configuración del

trazado propuesto se presenta a continuación en la figura 6.

Figura 6. Configuración de la red

de ciclorrutas propuesta para Tunja, Colombia

Fuente: elaboración propia (en

QGIS 3.2: 27 de agosto de 2020).

De manera general, se

puede apreciar el buen ajuste del proyecto propuesto a los criterios de

planeación establecidos, bajo el escenario objetivo del presente trabajo que es

únicamente la provisión de infraestructura para ciclistas reconocida en el

concepto de ciclorruta, definida por la Ley 769 de 2002 del Ministerio de

Transporte como “vía o sección de la calzada destinada al tránsito de

bicicletas en forma exclusiva” (República de Colombia, 2002).

No obstante, es evidente

que el desarrollo del ciclismo no depende únicamente de la provisión de cicloinfraestructura —aun cuando puede atraer más usuarios

y motivar el cambio modal—, también está sujeto al poder y 131Reflexión

facilidades de adquisición de bicicletas por los hogares de la ciudad. En este

sentido, las condiciones de pendiente propias de los tramos denominados

cotidiano para trabajo y servicios, y cultural, familiar y turista plantean el

uso de la bicicleta eléctrica, a la que no todo el mundo puede acceder por

temas económicos. En este punto es posible pensar en un escenario de SBP para

la ciudad, para lo cual las pruebas piloto (figura 7) han mostrado no solo su

factibilidad operativa, sino también la educación y buen comportamiento de los

usuarios.

Figura 7. Iniciativa “Mejor en

Bici”, estación Juan de Castellanos, Tunja, Colombia

Fuente: ©Julián Rodrigo Quintero

González (fecha de captura de la imagen: 12 de febrero de 2018).

Costos estimados de la

franja de ciclorruta

Con relación a los costos probables el DNP de Colombia

(2017) y su Subdirección Territorial y de Inversiones Públicas, presentan datos

sobre los costos estimados para la construcción de un kilómetro de cicloinfraestructura (incluyendo obras preliminares;

construcción de la ciclorruta; construcción de rampas, accesos a garajes y cicloparqueaderos; señalización de la ciclorruta; y la

interventoría y supervisión del proyecto) y el servicio de mantenimiento de esa

misma unidad de medida (realizar mantenimiento preventivo y periódico).

El DNP aclara que dichos costos son estimados a partir de

referentes de proyectos ya ejecutados en Colombia, al mismo tiempo que pueden

variar dependiendo de las características particulares de cada uno según el

contexto geográfico, haciendo énfasis en ciudades capitales de departamentos,

como es el caso de Tunja. Al hacer un ejercicio rápido, tomando como referentes

los costos del DNP que datan del año 2016 y realizando el ajuste por

estadísticas de inflación e índices de precios al consumidor, los costos por

kilómetro de ciclorruta para el año 2022 pueden estimarse de la siguiente

manera: 905911521 COP para la construcción de cicloinfraestructura

(fase de inversión) y 4890112 COP para el mantenimiento anual (fase de

operación).

Aunque la estimación de costos escapa al objetivo de este

trabajo, se puede señalar que los costos de referencia propuestos por el DNP

pueden ser ampliamente superados, pues no incluyen el espacio público necesario

en torno a la ciclorruta y se limitan a la integración física a través de

accesos y rampas. Todas las intervenciones requeridas en torno a los ejes

estructurantes de la red de ciclorrutas propuesta plantean costos mucho

mayores, por lo cual, los datos mostrados en el párrafo anterior se constituyen

más bien como un ejemplo de lo que podría ser el costo de apenas uno de los

componentes del proyecto, como lo es la franja de ciclorruta.

Instrumentos de planificación urbana y

fuentes de financiación

De manera general, se tiene el Plan de Ordenamiento

Territorial (POT) de Tunja, adoptado por el Concejo Municipal de Tunja mediante

el Acuerdo 0014 de 2001 y sus modificaciones (Alcaldía Municipal de Tunja,

2014), particularmente en lo relativo a los usos de suelo, desarrollos

urbanísticos y movilidad urbana para la ciudad. El POT de Tunja se constituye

en la hoja de ruta para el desarrollo de la red de ciclorrutas propuesta desde

el establecimiento de lineamientos que determinen la afectación de los recursos

naturales urbanos y propendan por su conservación y restauración; asimismo

definan las posibilidades sobre el uso de suelo mixto con mapas actualizados,

el Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible (DOTS), tratamientos y

actuaciones urbanísticas —transformaciones urbanas con base en la conservación,

la renovación y el desarrollo—.

Respecto a la operación de las ciclorrutas, con proyección a

un sistema de bicicletas compartidas, del análisis realizado por Quintero

(2017) se puede percibir un marco regulatorio definido sobre la operación y la

promoción de este medio de transporte, así como algunos aspectos sobre

financiación, cuyos instrumentos bien articulados y aplicados pueden ser una

gran herramienta que soporte jurídicamente a este tipo de proyectos.

Con relación a las fuentes de financiación, el DNP de

Colombia (2017) apunta claramente que:

Las entidades

territoriales cuentan con diversas fuentes de financiación como el Presupuesto

General de la Nación (PGN), el Sistema General de Regalías (SGR), el Sistema

General de Participaciones (SGP), líneas de redescuento con tasa compensada de

la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), Departamento de la

Prosperidad Social (DPS) y rentas propias. Todas estas fuentes deben ser

consultadas, identificando los recursos que pueden financiar el proyecto y los

requisitos a cumplir según la fuente de financiación (p. 16).

Si el proyecto, por razones técnicas soportadas en estudios

de factibilidad, trasciende a un sistema de bicicletas compartidas o también

llamado Sistema de Bicicletas Públicas (SBP) en Colombia —lo cual sería muy

conveniente para la ciudad—, puede pensarse en fuentes de financiación privada.

Para esto, el modelo de asociaciones público-privadas (APP) es una opción

interesante, que ha mostrado buenos resultados en otras tipologías de proyectos

de infraestructura y se encuentra regulado actualmente por la Ley 1508 del

Congreso de la República de Colombia (2012).

Discusión y conclusiones

La ciudad de Tunja exhibe características típicas de una

ciudad intermedia, para la cual los aspectos relacionados con el tamaño de su

población —aún pequeño—, sus tendencias de movilidad y la vocación de sus

diferentes sectores urbanos, la presentan como un escenario factible para la

aplicación de técnicas de planificación urbana con un enfoque hacia la

sostenibilidad, que incluye el desarrollo de la movilidad no motorizada

representada por las bicicletas.

La planeación de la infraestructura de transporte requiere

de un gran conjunto de información relacionada con la oferta actual de dicha

infraestructura y series históricas de demanda que, a través de la elaboración

de proyecciones en el tiempo y la aplicación de criterios técnicos de diseño,

permitan un proyecto óptimo. A estos principios no escapan las ciclorrutas como

infraestructura especializada y dedicada a las bicicletas.

En este sentido, la propuesta de una red de ciclorrutas para

la ciudad de Tunja descrita en el presente trabajo se limita a una formulación

conceptual del trazado, desarrollado únicamente sobre la base de información

general de los aspectos morfológicos, de movilidad y vocación de la ciudad y

sus diferentes sectores, así como también de aquellos logrados a partir del

conocimiento propio del tejido social y urbano, tomando referentes de la

literatura.

La propuesta permite obtener una aproximación al desarrollo

del uso de la bicicleta en Tunja como una ciudad intermedia, en la cual este

tipo de soluciones urbano-ambientales de movilidad sí son aplicables.

Se aclara que los costos mostrados están referidos

únicamente a la infraestructura para bicicletas, no consideran intervenciones

como las requeridas para la restauración de cauces como en el caso del río

Jordán, proyectos de mayor envergadura como la mencionada Mega Vía, las

intervenciones para recuperar o generar espacio público asociado a la red de

ciclorrutas y los relativos a las redes de servicios públicos.

Es importante anotar que los costos para el caso de la

ciudad de Tunja pueden ser superiores considerando sus características de

topografía y restricciones de espacio, por lo cual deben entenderse como

estimaciones. Se advierte que en ningún caso los costos presentados aquí deben

ser tenidos en cuenta como precios de referencia.

Las disposiciones consignadas en el POT correspondientes al

uso de suelo, expansión y desarrollo urbano y la conservación de los recursos

urbano-ambientales, deben entenderse como instrumentos fundamentales que,

articulados en el marco de la planeación urbana sostenible, permitan el avance

de la movilidad urbana basada en el desarrollo de la infraestructura para

bicicletas en la ciudad de Tunja.

Como proyección de la investigación se debe considerar el

avance en la obtención de valores de flujos vehiculares y cantidades de viajes

en ejes viales cercanos y zonas aledañas. Esta información permitiría un mayor

detalle de los aspectos propios del diseño urbano y de ingeniería

—arquitectura, paisajismo y proyección de ejes complementarios—, el contraste

con otros medios de transporte, los posibles viajes trasladados, las

capacidades y niveles de servicio y la operación del medio de transporte

ciclista con enfoque en un sistema de bicicletas compartidas.

Referencias

Activa Multimedia Diseño y Comunicaciones. (Productor).

(2015, 24 de octubre). Vía parque

longitudinal Tunja piensa en grande [video]. https://www.youtube.com/watch?v=KKkCOLXHjmk

Alba, L. y Arenas, Y. (2018). Formulación de vía verde como alternativa de movilidad y

recuperación ambiental del Río Jordán Tunja. Tunja: Universidad Pedagógica

y Tecnológica de Colombia.

Alcaldía Municipal de Tunja. (2014, 23 de septiembre). Decreto Municipal 0241: por medio del cual

se compilan las disposiciones contenidas en los Acuerdos Municipales 0014 de

2001 y 0016 de 2014. Tunja: Alcaldía Municipal de Tunja.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2019). Estadísticas.

Encicla. https://encicla.metropol.gov.co/

Banco Interamericano de Desarrollo. (2016). Guía metodológica. Iniciativa ciudades

emergentes y sostenibles. Washington

D.C.: BID. https://bit.ly/3uCVc8D

Bellet, C. y Llop,

J. M. (2002). Las ciudades intermedias.

Perfiles y pautas. Lleida: Ajuntament

de Lleida. http://www.ceut.udl.cat/wp-content/uploads/6.BOOK2_.pdf

Bellet, C. y Llop, J. M. (2004). Miradas a otros espacios urbanos: las

ciudades intermedias. Scripta Nova, Revista

Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 8 (165). http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-165.htm

Concejo Municipal de Tunja (2001, 31 de mayo). Acuerdo 0014:

por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio

de Tunja.

http://inmobiliariafenix.net/wp-content/uploads/2017/06/PLAN-DE-ORDENAMIENTO1.pdf

Congreso de la República de Colombia. (2012, 10 de enero).

Ley 1508: por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones

Público-Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras

disposiciones. Diario Oficial. no°.

48 308.

De la Paz Díaz Vázquez, M. S. (2017). La bicicleta en la

movilidad cotidiana: experiencias de mujeres que habitan la Ciudad de México. Revista Transporte y Territorio, (16),

112-126. DOI: 10.34096/ rtt.i16.3605

Dekoster, J. y Schollaert, U. (2000). En

bici hacia ciudades sin malos humos. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones

Oficiales de las Comunidades Europeas.

https://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_es.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). (2020, 9 de octubre). Proyecciones y retroproyecciones de población municipal para el

periodo 1985-2017 y 2018-2035 con base en el CNPV 2018. Serie municipal de

población por área, para el periodo 2018-2035.

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2017). Construcción de cicloinfraestructura

y servicios complementarios. Bogotá.: DNP.

https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/cicloinfraestructura/PTCIcloinfraestructura.pdf

Espíndola, M. (2018). ¿Quiénes quieren pedalear? La

experiencia de la biciescuela de Ciclofamilia.

Revista Transporte y Territorio,

(19), 81-97. DOI: 10.34096/rtt.i19.5326

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

(2007). Guía metodológica para la

implantación de sistemas de bicicletas públicas en España. Madrid: IDAE.

https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Guia_Bicicletas_8367007d.pdf

Lindenberg Lemos, L., Kohler Harkot, M., Freire Santoro, P. y Bernardo Ramos, I. (2017).

Mulheres, por que não pedalam? Por que há menos mulheres do que homens usando

bicicleta em São Paulo, Brasil? Revista Transporte y

Territorio, (16), 68-92. DOI: 10.34096/rtt.i16.3603

Lindsay, G., Macmillan, A. y

Woodward, A. (2011). Moving urban trips from cars to bicycles: impact on health

and emissions. Australian and New Zealand

Journal of Public Health, 35 (1). 54-60. DOI: 10.1111/j.1753-6405.2010.00621.x

Llop, J. M. y Hoeflich de Duque, S. (2016). Documento marco de CGLU para ciudades intermedias: planificación y

gestión del desarrollo urbano sostenible de las ciudades intermedias.

Barcelona: CGLU.

https://www.uclg.org/sites/default/files/cglu_documento_marco_ci_0.pdf

Lois, D., López-Sáez,

M. y Rondinella, G. (2016). Qualitative

analysis on cycle commuting in two cities with different cycling environments

and policies. Universitas Psychologica, 15 (2), 175-194. DOI:

10.11144/Javeriana.upsy15-2.qacc

Martínez, I. D. y Pinilla, G. A. (2016). Índice de estado limnológico fluvial para los ríos de la cuenca alta del río

Chicamocha, Boyacá-Colombia. Revista Luna

Azul, (46), 82-101. DOI: 10.17151/luaz.2018.46.8

Ministerio de Transporte de Colombia. (2016). Guía de ciclo-infraestructura para ciudades

colombianas. (Pardo C. y Sanz, A., Eds.). Bogotá D.C.: Ministerio de

Transporte de Colombia.

https://www.despacio.org/wp-content/uploads/2016/04/Guia-cicloinfraestructura-Colombia-20160413-ISBN%20digital.pdf

Pérez López, R. (2017). Vínculos entre la bicicleta

utilitaria, recreativa y deportiva: análisis del impacto de los programas

"Ecobici" y "Muévete en Bici” en la

Ciudad de México (2006-2012). Revista

Transporte y Territorio, (16), 220-234. DOI: 10.34096/rtt.i16.3611

Quintero González, J. R. (2017). Bicicletas compartidas como

sistema de transporte público urbano: análisis de políticas públicas en

Colombia (1989-2017). Revista Ciudades,

Estados y Política, 4 (3), 17-35.

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revcep/article/view/66296/65396

Quintero González, J. R. y Quintero González, L. E. (2015).

El transporte sostenible y su papel en el desarrollo del medio ambiente urbano. Ingeniería y Región, 14 (2), 87-97. DOI:

10.25054/22161325.696

Quintero González, L. E. y Quintero González, J. R. (2019).

Infraestructuras verdes vivas: características tipológicas, beneficios e

implementación. Cuadernos de Vivienda y

Urbanismo, 12 (23), 1-20. DOI: 10.11144/Javeriana.cvu12-23.ivvc

Ramírez Sosa, Y. A. (2019).

Formulación de recuperación de espacio público y ambiental en el Río Jordán en

Tunja, mediante infraestructuras verdes. Tunja: Universidad Pedagógica y

Tecnológica de Colombia.

República de Colombia. Ministerio de Justicia y Derecho.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ministerio de Medio Ambiente.

Ministerio de Transporte (2002, 6 de agosto). Ley 769 del 06 de agosto de 2020:

por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan

otras disposiciones. Diario Oficial. no°

44893.

Rissel, C., Greaves, S., Wen, L.M.,

Capon, A., Crane, M. y Standen, C. (2013). Evaluating the transport, health and economic impacts of new urban cycling

infrastructure in Sydney, Australia – protocol paper. BMC Public Health, 13, 963. DOI: 10.1186/1471-2458-13-963

Sánchez Bernal, M. y Triana Gallego,

L. (2017). Mujeres, patrimonio y ciudad: en bici por monumentos y

espacios simbólicos de y para ellas en Bogotá. Revista Transporte y Territorio, (16), 9-40. DOI:

10.34096/rtt.i16.3601

Sanz, A., Kisters, C. y Montes, M.

(2018). Sobre espejos y espejismos en el auge de la bicicleta. Revista Transporte y Territorio, (19),

57-80. DOI: 10.34096/rtt.i19.5325

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)

(2012). Herramienta de transporte

terrestre urbano de pasajeros y carga. Simulación del efecto de proyectos de

infraestructura y políticas de transporte. Parte C caracterización de la

movilidad. Tunja: UPTC. https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000188/9382_c_movilidad.pdf

[1] Este artículo presenta

el resultado del trabajo de investigación desarrollado por el autor en el marco

de las actividades del Grupo de Estudios e Investigación en Recursos

Ambientales y Urbanos (RAU), encuadrado en la línea de investigación de

“Transporte, Urbanismo y Movilidad”. Estuvo orientado al estudio y análisis de

los sistemas y medios de transporte en las ciudades intermedias de Colombia y

sus potencialidades de desarrollo.

Referencias

Activa Multimedia Diseño y Comunicaciones. (Productor). (2015, 24 de octubre). Vía parque longitudinal Tunja piensa en grande [video]. https://www.youtube.com/watch?v=KKkCOLXHjmk

Alba, L. y Arenas, Y. (2018). Formulación de vía verde como alternativa de movilidad y recuperación ambiental del Río Jordán Tunja. Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Alcaldía Municipal de Tunja. (2014, 23 de septiembre). Decreto Municipal 0241: por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Acuerdos Municipales 0014 de 2001 y 0016 de 2014. Tunja: Alcaldía Municipal de Tunja.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2019). Estadísticas. Encicla. https://encicla.metropol.gov.co/

Banco Interamericano de Desarrollo. (2016). Guía metodológica. Iniciativa ciudades emergentes y sostenibles. Washington D.C.: BID. https://bit.ly/3uCVc8D

Bellet, C. y Llop, J. M. (2002). Las ciudades intermedias. Perfiles y pautas. Lleida: Ajuntament de Lleida. http://www.ceut.udl.cat/wp-content/uploads/6.BOOK2_.pdf

Bellet, C. y Llop, J. M. (2004). Miradas a otros espacios urbanos: las ciudades intermedias. Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 8 (165). http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-165.htm

Concejo Municipal de Tunja (2001, 31 de mayo). Acuerdo 0014: por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tunja. http://inmobiliariafenix.net/wp-content/uploads/2017/06/PLAN-DE-ORDENAMIENTO1.pdf

Congreso de la República de Colombia. (2012, 10 de enero). Ley 1508: por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público-Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. No°. 48 308.

De la Paz Díaz Vázquez, M. S. (2017). La bicicleta en la movilidad cotidiana: experiencias de mujeres que habitan la Ciudad de México. Revista Transporte y Territorio, (16), 112-126. DOI: 10.34096/rtt.i16.3605

Dekoster, J. y Schollaert, U. (2000). En bici hacia ciudades sin malos humos. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. https://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_es.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). (2020, 9 de octubre). Proyecciones y retroproyecciones de población municipal para el periodo 1985-2017 y 2018-2035 con base en el CNPV 2018. Serie municipal de población por área, para el periodo 2018-2035. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2017). Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios. Bogotá.: DNP. https://bicycleinfrastructuremanuals.com/manuals5/DNP-Colombia-Proyecto-Tipo-Construccion-de-Cicloinfraestructura-y-Servicios-Complementarios-2017.pdf

Espíndola, M. (2018). ¿Quiénes quieren pedalear? La experiencia de la biciescuela de Ciclofamilia. Revista Transporte y Territorio, (19), 81-97. DOI: 10.34096/rtt.i19.5326

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). (2007). Guía metodológica para la implantación de sistemas de bicicletas públicas en España. Madrid: IDAE. https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Guia_Bicicletas_8367007d.pdf

Lindenberg Lemos, L., Kohler Harkot, M., Freire Santoro, P. y Bernardo Ramos, I. (2017). Mulheres, por que não pedalam? Por que há menos mulheres do que homens usando bicicleta em São Paulo, Brasil? Revista Transporte y Territorio, (16), 68-92. DOI: 10.34096/rtt.i16.3603

Lindsay, G., Macmillan, A. y Woodward, A. (2011). Moving urban trips from cars to bicycles: impact on health and emissions. Australian and New Zealand Journal of Public Health, 35 (1). 54-60. DOI: 10.1111/j.1753-6405.2010.00621.x

Llop, J. M. y Hoeflich de Duque, S. (2016). Documento marco de CGLU para ciudades intermedias: planificación y gestión del desarrollo urbano sostenible de las ciudades intermedias. Barcelona: CGLU. https://www.uclg.org/sites/default/files/cglu_documento_marco_ci_0.pdf

Lois, D., López-Sáez, M. y Rondinella, G. (2016). Qualitative analysis on cycle commuting in two cities with different cycling environments and policies. Universitas Psychologica, 15 (2), 175-194. DOI: 10.11144/Javeriana.upsy15-2.qacc

Martínez, I. D. y Pinilla, G. A. (2016). Índice de estado limnológico fluvial para los ríos de la cuenca alta del río Chicamocha, Boyacá-Colombia. Revista Luna Azul, (46), 82-101. DOI: 10.17151/luaz.2018.46.8

Ministerio de Transporte de Colombia. (2016). Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas. (Pardo C. y Sanz, A., Eds.). Bogotá D.C.: Ministerio de Transporte de Colombia. https://www.despacio.org/wp-content/uploads/2016/04/Guia-cicloinfraestructura-Colombia-20160413-ISBN%20digital.pdf

Pérez López, R. (2017). Vínculos entre la bicicleta utilitaria, recreativa y deportiva: análisis del impacto de los programas "Ecobici" y "Muévete en Bici” en la Ciudad de México (2006-2012). Revista Transporte y Territorio, (16), 220-234. DOI: 10.34096/rtt.i16.3611

Quintero González, J. R. (2017). Bicicletas compartidas como sistema de transporte público urbano: análisis de políticas públicas en Colombia (1989-2017). Revista Ciudades, Estados y Política, 4 (3), 17-35. https://revistas.unal.edu.co/index.php/revcep/article/view/66296/65396

Quintero González, J. R. y Quintero González, L. E. (2015). El transporte sostenible y su papel en el desarrollo del medio ambiente urbano. Ingeniería y Región, 14 (2), 87-97. DOI: 10.25054/22161325.696

Quintero González, L. E. y Quintero González, J. R. (2019). Infraestructuras verdes vivas: características tipológicas, beneficios e implementación. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 12 (23), 1-20. DOI: 10.11144/Javeriana.cvu12-23.ivvc

Ramírez Sosa, Y. A. (2019). Formulación de recuperación de espacio público y ambiental en el Río Jordán en Tunja, mediante infraestructuras verdes. Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

República de Colombia. Ministerio de Justicia y Derecho. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ministerio de Medio Ambiente. Ministerio de Transporte (2002, 6 de agosto). Ley 769 del 06 de agosto de 2020: por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. No° 44893.

Rissel, C., Greaves, S., Wen, L.M., Capon, A., Crane, M. y Standen, C. (2013). Evaluating the transport, health and economic impacts of new urban cycling infrastructure in Sydney, Australia – protocol paper. BMC Public Health, 13, 963. DOI: 10.1186/1471-2458-13-963

Sánchez Bernal, M. y Triana Gallego, L. (2017). Mujeres, patrimonio y ciudad: en bici por monumentos y espacios simbólicos de y para ellas en Bogotá. Revista Transporte y Territorio, (16), 9-40. DOI: 10.34096/rtt.i16.3601

Sanz, A., Kisters, C. y Montes, M. (2018). Sobre espejos y espejismos en el auge de la bicicleta. Revista Transporte y Territorio, (19), 57-80. DOI: 10.34096/rtt.i19.5325

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) (2012). Herramienta de transporte terrestre urbano de pasajeros y carga. Simulación del efecto de proyectos de infraestructura y políticas de transporte. Parte C caracterización de la movilidad. Tunja: UPTC. https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000188/9382_c_movilidad.pdf

Cómo citar

APA

ACM

ACS

ABNT

Chicago

Harvard

IEEE

MLA

Turabian

Vancouver

Descargar cita

Licencia

Derechos de autor 2022 Julián Rodrigo Quintero González

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.