Producción del espacio urbano en Bogotá: la ciudad de los centros comerciales y los conjuntos cerrados

Production of urban space in Bogotá: the city of shopping centers and private residential complexes

Produção do espaço urbano em Bogotá: a cidade de shoppings e conjuntos fechados

Palabras clave:

Espacio público, centros comerciales, conjuntos cerrados, Bogotá (es)Espaço público, centros comerciais, conjuntos fechados, Bogotá (pt)

Public space, Malls, Private residential complexes, Bogota (en)

Algunas reflexiones sobre la ciudad han llegado a la conclusión de que los centros comerciales y los conjuntos cerrados son productos inmobiliarios estandarizados que hacen presencia en distintas latitudes del planeta, merced a los procesos de globalización y reestructuración económica. Se les define como contenedores comerciales y residenciales que sustituyen el espacio público y recrean realidades sin conflicto en su interior. Bajo estas premisas, la presente investigación tiene como objetivo identificar la producción del espacio urbano en Bogotá, a partir de centros comerciales y conjuntos cerrados, para mostrar que existe una alta correlación estadística y espacial entre ellos. Con esto, se generan evidencias de cómo los centros comerciales y los conjuntos cerrados son las principales tipologías arquitectónicas, en la producción del espacio urbano de Bogotá, durante los últimos 25 años.

Producción

del espacio urbano en Bogotá: la ciudad de los centros comerciales y los

conjuntos cerrados

José Mario Mayorga Henao. Magíster en Geografía, de la Universidad de Chile; profesor

de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Correo electrónico:

jmmayorgahenao@gmail.com

Recibido: 19 de abril de 2016 /

Aceptado: 12 de febrero de 2017.

Resumen

Algunas reflexiones

sobre la ciudad han llegado a la conclusión de que los centros comerciales y

los conjuntos cerrados son productos inmobiliarios estandarizados que hacen

presencia en distintas latitudes del planeta, merced a los procesos de

globalización y reestructuración económica. Se les define como contenedores

comerciales y residenciales que sustituyen el espacio público y recrean

realidades sin conflicto en su interior. Bajo estas premisas, la presente

investigación tiene como objetivo identificar la producción del espacio urbano

en Bogotá, a partir de centros comerciales y conjuntos cerrados, para mostrar que

existe una alta correlación estadística y espacial entre ellos. Con esto, se

generan evidencias de cómo los centros comerciales y los conjuntos cerrados son

las principales tipologías arquitectónicas, en la producción del espacio urbano

de Bogotá, durante los últimos 25 años.

Palabras clave. Espacio público, centros

comerciales, conjuntos cerrados, Bogotá.

Production of urban

space in Bogotá: the city of shopping centers and private residential complexes

Abstract

Some

reflections about the city have come to the conclusion

that commercial centers and private residential complexes are standardized real

estate products that are present in different latitudes of the planet, thanks

to the processes of globalization and economic restructuring. They are defined

as commercial and residential containers that replace public space and recreate

realities without conflicts within them. Under these premises, the present

research aims to identify the production of the urban space in Bogota, based on

commercial centers and private residential complexes, to show that there is a

high statistical and spatial correlation between them. Evidence, then, of how

commercial centers and private residential complexes are, during the last 25

years, the main architectural typologies in the production of urban space in

Bogota. Keywords.

Public space, Malls, Private residential

complexes, Bogota.

Produção do espaço urbano em Bogotá: a cidade de

shoppings e conjuntos fechados

Resumo

Algumas

reflexões sobre a cidade ter chegado à conclusão de que os shoppings e

conjuntos fechados são padronizados produtos imobiliários que estão presentes

em diferentes latitudes do planeta, graças aos processos de globalização e de

reestruturação económica. Eles são definidos como recipientes comerciais e

residenciais substituindo o espaço público e recriar realidades sem conflito

interior. Sob essas premissas, esta pesquisa tem como objetivo identificar a

produção do espaço urbano em Bogotá, de shoppings e conjuntos fechados, para

mostrar que existe uma correlação estatística e espacial alta entre eles.

Assim, a evidência de como os shoppings e conjuntos fechados são as principais

tipologias arquitetônicas, na produção do espaço urbano em Bogotá, ao longo dos

últimos 25 anos gerados.

Palavras

chave.

Espaço público, centros comerciais, conjuntos fechados, Bogotá.

Introducción

La globalización, como

proceso económico, político, social y cultural, tiene manifestaciones objetivas

en la espacialidad de la ciudad. En los últimos años del siglo XX, y durante el

siglo XXI, las ciudades han sido el escenario de la difusión de nuevos

productos inmobiliarios que, en grandes superficies construidas, condensan las

relaciones de consumo, ocio y vivienda (Capron y

Sabatier, 2007, p. 89; Baek, 2015, p. 429).

De tal forma, los

grandes centros comerciales y los conjuntos residenciales se han convertido en

una realidad generalizada en distintas latitudes, con una especial incidencia

en las ciudades de América Latina. En nuestro contexto, la aparición de estos

grandes condensadores de la vida urbana hace parte de los procesos de

organización urbana que tienen su origen en los cambios estructurales de las

economías nacionales e internacionales en el contexto de la globalización

económica (Lulle y Paquette, 2007, p. 341).

En definitiva, tanto

centros comerciales como conjuntos cerrados, se han

convertido recientemente en un fenómeno urbano masivo, y en elementos cada vez

más importantes en la producción de la espacialidad de la ciudad, especialmente

en sus periferias (Thuillier, 2005, p. 12).

Por un lado, los

centros comerciales se han constituido en los principales elementos urbanos

para el desarrollo de actividades vinculadas al consumo y al ocio, dado que su

alta concentración de bienes y servicios, además de su variedad, hace que sean

atractivos para los usuarios (Toro, 2009, p. 262).

Los centros

comerciales inauguraron una nueva clase de relación entre la ciudadanía y el

consumo en los espacios urbanos, en el que se volcó, de manera masiva, toda la

actividad hacia entornos encerrados. Por su masividad, son percibidos como

instrumentos para homogeneizar la espacialidad de la ciudad, ya que se han

desarrollado con una arquitectura relativamente estandarizada. Al respecto, se

considera que su planeación y diseño, siguen los parámetros básicos de los

manuales de arquitectura, predefinidos y con unos límites de creatividad para

este tipo de productos inmobiliarios (Martínez, 2010, p. 71; Miller, 2014, p.

21; Capron y Sabatier, 2007, p. 91).

Por su parte, el

modelo de la agrupación cerrada de vivienda, o conjuntos cerrados, se ha

constituido en los últimos años en el paradigma del desarrollo residencial de

las ciudades contemporáneas (De la Carrera, 2013, p. 15). En el mundo entero,

los conjuntos de vivienda, al interior de rejas que las separan del resto de la

ciudad, aparecen como una forma urbana emergente, presente en diversos grados

en países tan diferentes como Colombia, Indonesia, Rusia, Estados Unidos,

Brasil, Argentina, Sudáfrica, Turquía o Egipto (Thuillier,

2005, p. 13).

En distintas latitudes

se ha llegado al mismo resultado espacial, como lo plantea De La Carrera, se

trata de la expansión de desarrollos residenciales que se relacionan con su

entorno por escasos accesos y que tienen un borde compuesto por muros o rejas

que cobijan enclaves destinados exclusivamente a la vivienda de poblaciones

relativamente homogéneas (De la Carrera, 2013, p. 16).

Respecto a los centros

comerciales y a los conjuntos cerrados, la investigación social y urbanística

los ha criticado a partir de la generación de evidencias sobre las

implicaciones que tienen en la privatización de las dinámicas urbanas que

erosionan el espacio público de la ciudad (Chiodelli

y Moroni, 2015, p. 38). Se definen como una contraposición al modelo clásico de

la ciudad en el que la calle era el escenario de la vida social, ya que era el

eje de convivencia y la interacción entre ciudadanos (De la Carrera, 2013, p.

17).

La investigación

social plantea que la rápida expansión de los centros comerciales y de los

conjuntos cerrados, como alternativas a la vida tradicional en contacto con el

espacio público, tiene su génesis en la difusión de ideas sobre la inseguridad

y la violencia urbana, la cual ha tenido un importante eco en el sector

inmobiliario y constructivo, para promocionar sus nuevos productos. De tal

forma, en un contexto de difusión de sentimientos de inseguridad, los centros

comerciales y los conjuntos cerrados empezaron a jugar un rol como sustitutos

funcionales de los espacios públicos tradicionales de la ciudad, imponiendo la

lógica de la producción de espacios privados sobre la lógica de la producción

de espacios públicos (Lulle y Paquette, 2007, p. 339;

Grube y Carvajal, 2014, p. 286; De La Carrea, 2013,

p. 17).

Los centros

comerciales y los conjuntos cerrados, según los resultados de la investigación

al respecto, proponen una urbanidad privativa basada en la segmentación de los

públicos y el acceso restringido a espacios jurídicamente privados, lo cual se

constituye en un elemento que deteriora la vida pública, dado que se tienden a

modificar los intereses ciudadanos al desplazar la espacialidad de sus

interacciones (Capron y Sabatier, 2007, p. 92).

Se identifica entonces

que, contrario a la peligrosidad de la ciudad, considerada como violenta, sucia,

ruidosa, contaminada y anárquica, los centros comerciales y los conjuntos

cerrados proponen un mundo ideal y homogéneo socialmente, en el que los

individuos se sienten cómodos y persuadidos a consumir entre iguales (Thuillier, 2005, p. 9 y Toro, 2009, p. 8).

Hay evidencias

empíricas de que los centros comerciales y los conjuntos cerrados fetichizan el

espacio, dado que expresan una unidad espacial y una estabilidad temporal que

contrasta con lo dinámico y discontinuo, fragmentado y segregado de la realidad,

más allá de sus límites. Es decir, se constituyen en espacios auto contenidos

al margen de la realidad, con un poder especial para abstraerse de ella. Se

presentan como la casa de los sueños de la colectividad y como un repositorio

de la que se entremezclan la historia y los ciclos de vida en un espacio

recreado (Goss, 1999, p. 48).

Sin embargo, la

espacialidad de estos nuevos y promocionados productos inmobiliarios disimula

el carácter conflictivo y excluyente de su entorno urbano (Martínez, 2010, p. 64).

Según Sarlo (2009, p. 26), el éxito en la

proliferación de centros comerciales y conjuntos cerrados consiste en generar

experiencias de consumo que niegan el azar y el desorden con el que se percibe

a la ciudad. Los centros comerciales y los conjuntos cerrados buscan asegurar

la repetición de lo idéntico, de lo seguro y deseable del espacio, aquel en el

que no hay riesgo. Frente al relativo azar de lo que podría suceder en la

calle, se repiten sus ritmos detrás de las superficies glaseadas.

Si bien los centros

comerciales y los conjuntos cerrados han sido objeto de investigación constante

en las Ciencias Sociales y en las reflexiones urbanísticas, es importante

generar información que permita establecer si hay una relación entre ellos, en

la producción del entorno urbano de la ciudad actual. En el presente artículo

se explora cómo ha sido la producción del espacio urbano a partir de centros

comerciales y conjuntos cerrados en Bogotá, Colombia. Se plantea, como

hipótesis, que se trata de espacios de consumo emparentados que condensan la

vida residencial y comercial bajo procesos estandarizados en la producción del

espacio, y que por tanto tienen una relación temporal y espacial que se puede

comprobar estadísticamente.

Materiales

y método

Para la identificación

de los centros comerciales de Bogotá1, se seleccionaron las grandes

superficies comerciales contenidas en la base de datos de usos de la Unidad

Administrativa de Catastro Distrital (2015).

Una vez identificadas

las direcciones, se procedió a georreferenciarlas en la base predial para

calcular las áreas construidas de cada uno de los centros comerciales y filtrar

aquellos que tuvieran más de 30.000 mt2 de construcción, por considerar

que es el área promedio de los grandes Malls2

en el mundo (Baek, 2015, p. 429). Para obtener el año

de construcción, se revisaron los sitios web de cada uno de los centros

comerciales y se obtuvieron los valores de vetustez de las construcciones, a

partir de la base de datos de la Unidad Administrativa de Catastro Distrital

(2015).

Para la identificación

de los conjuntos cerrados de Bogotá, se siguieron cuatro pasos: en primer

lugar, se filtraron los predios residenciales en propiedad horizontal, de la

base de datos de Catastro de 2015; en segundo lugar, se identificaron los lotes

en los que se ubican los predios residenciales en propiedad horizontal; en

tercer lugar, se filtraron las propiedades horizontales con un lote cuya área

fuera superior a 0.5 hectáreas, que corresponde en promedio a lo que se

considera un conjunto cerrado (De La Carrera, 2013, p. 17); por último, se

obtuvieron los valores de vetustez de las construcciones a partir de la base de

datos de la Unidad Administrativa de Catastro Distrital (2015).

Una vez obtenidas las

series de tiempo, con las áreas de construcción de centros comerciales y de

conjuntos cerrados en Bogotá, se procedió a realizar un análisis de

correlación. La correlación se entiende como una prueba estadística para

analizar la relación entre dos variables. La prueba, en sí, no considera a una

como independiente y a otra como dependiente, ya que no evalúa la causalidad.

Posteriormente, se

realizó una estimación de las dos variables, a partir de una curva de

regresión, para identificar la recta de mejor ajuste. Se identificó que el

mejor ajuste entre las variables es de tipo exponencial; por tanto, se obtuvo

una ecuación del tipo:

y = abx Donde a ≠ o

La potencia predictiva

del modelo exponencial está denotada por el coeficiente de determinación,

identificado como R2. El

valor de R2 varía entre 0

y 1, siendo que mientras más cercano el valor esté de 1, más preciso será el

modelo.

Resultados

Tendencias de

construcción de centros comerciales en Bogotá

Los centros

comerciales, en Bogotá, son contenedores arquitectónicos de alto impacto

urbano, que han tenido una influencia importante en la organización de la

ciudad y los modos de vida de sus habitantes. Desde la construcción de

Unicentro Bogotá, en 1976, la ciudad ha experimentado un aumento en la

presencia de este tipo de infraestructuras, de manera constante.

Algunas

investigaciones han mostrado cómo la corta historia de los centros comerciales

en el país ha estado acompañada de un fuerte impulso para su construcción. Peña

indica que, luego de la crisis de finales de 1980, cuando se introdujeron

nuevas estrategias económicas y se cambió a una política neoliberal, se aumentó

la construcción de los grandes centros comerciales en todo el país (Peña, 2005,

p. 94). Así, Bogotá, y las principales ciudades de Colombia están

experimentando un cambio espacial, por cuenta de la construcción o el

desarrollo de un centro comercial cada 23 días, lo cual no ha logrado saturar

el mercado para este tipo de espacios (Martínez, 2010, p. 63).

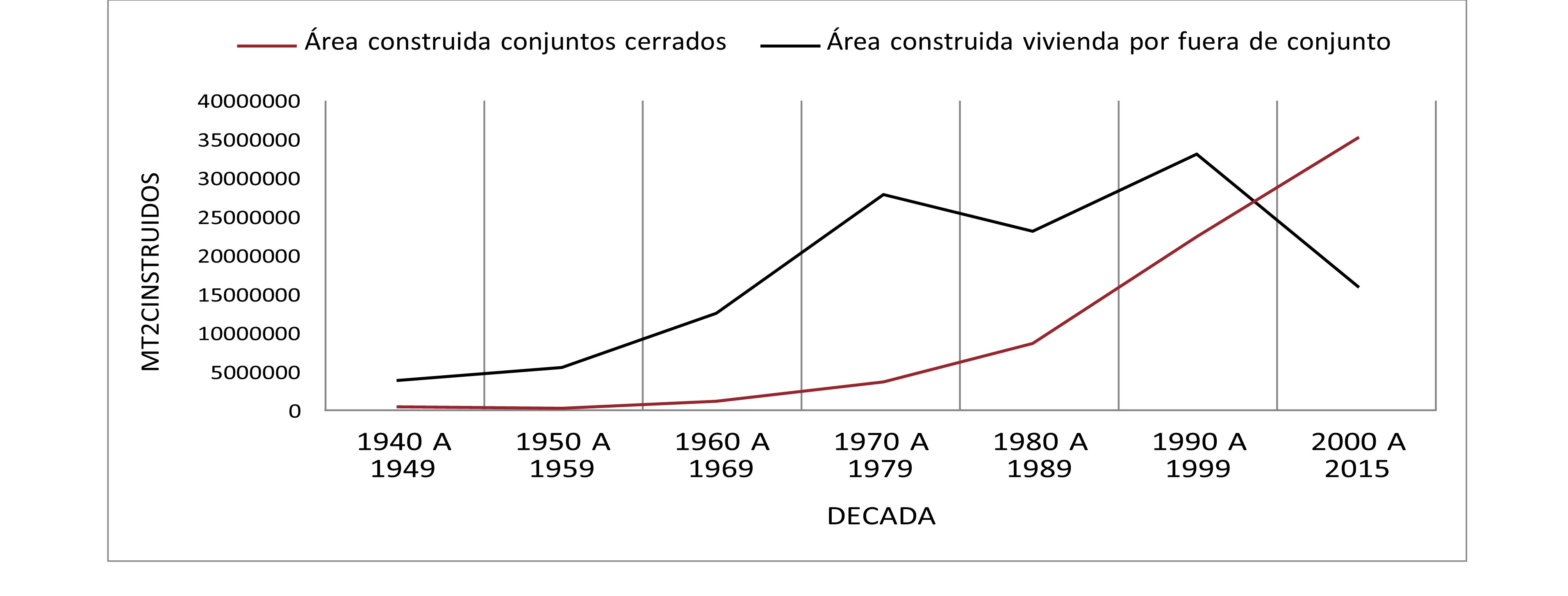

En términos generales,

se puede observar en la Figura 1 cómo, de manera posterior a los dos centros

comerciales construidos durante la década de los 70, la ciudad tuvo un ritmo

constante de producción de estos espacios, durante 20 años. Esta tendencia se

incrementa de manera exponencial a partir del año 2000, dado que en el

transcurso de 15 años se construyeron en la ciudad 15 grandes superficies

comerciales, con un área superior a los 30.000 metros cuadrados.

Figura 1. Frecuencia de

construcción de centros comerciales por década

Nota. Adaptado del “Portal de IDECA” de la Alcaldía Mayor de

Bogotá, Unidad Administrativa Distrital de Catastro, 2015.

Sin embargo, al

analizar la aparición de centros comerciales en Bogotá, a partir de su área

construida, se identifica una tendencia clara hacia la producción de espacios

más grandes que auto contengan una mayor variedad de bienes y servicios. Como

se puede observar en la Tabla 1, a excepción de la década de 1980, el área

construida de centros comerciales ha aumentado considerablemente década tras

década. Después de 1990, se caracterizaron por un mayor aumento en área

construida, dado que se pasó del 14% (1990 – 2000) al 25% (2010–2015) del total

del área construida para el uso. Después del 2005, la ciudad experimentó un

aumento significativo en la construcción de centros comerciales, ya que durante

los últimos 10 años se ha edificado el 25% del área comercial contenida en

grandes superficies comerciales.

Teniendo en cuenta la

frecuencia de aparición y la destinación del área para el uso, se puede

evidenciar que, entre los años 1980 y 2010, la cantidad de centros comerciales

guarda relación directa con el área construida de los mismos. Sin embargo, a

partir del 2000, la tendencia fue modificada y, con la construcción de pocos

centros comerciales de gran superficie, se dio un crecimiento exponencial del

área construida. Prueba de ello es que entre 2010 y 2015 sólo se construyeron

tres centros comerciales, si bien su área representa el 25% del total de lo

construido en centros comerciales en la ciudad.

Tabla 1. Centros comerciales de

Bogotá, por año y por área de construcción

|

Identificador |

Nombre |

Área construida |

Año de construcción |

|

1 |

Centro Comercial Unicentro |

140181 |

1976 |

|

2 |

Centro Comercial Granahorrar |

30606 |

1978 |

|

3 |

Centro Comercial Metrópolis |

35910 |

1984 |

|

4 |

Centro Comercial Ciudad Tunal |

25502 |

1986 |

|

5 |

Galerías Centro Comercial |

41711 |

1986 |

|

6 |

Centro Comercial Bulevar Niza |

50430 |

1990 |

|

7 |

Subazar |

5239 |

1990 |

|

8 |

Plaza de las Américas |

67304 |

1991 |

|

9 |

Centro Comercial Andino |

40930 |

1993 |

|

10 |

Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara |

54517 |

1993 |

|

11 |

Centro Comercial Salitre Plaza |

45064 |

1996 |

|

12 |

Centro Comercial Iserra 100 |

22165 |

1997 |

|

13 |

Centro Suba |

19615 |

1999 |

|

14 |

Centro Comercial Palatino |

15646 |

2004 |

|

15 |

Portal de la 80 |

48399 |

2004 |

|

16 |

Unicentro de Occidente |

40241 |

2004 |

|

17 |

Centro Comercial El Retiro |

17160 |

2005 |

|

18 |

Plaza Imperial Centro Comercial |

127432 |

2005 |

|

19 |

Santa Ana Centro Comercial |

24748 |

2005 |

|

20 |

Atlantis Plaza |

15181 |

2006 |

|

21 |

Centro Comercial Diver

Plaza Álamos |

32477 |

2006 |

|

22 |

Centro Comercial Gran Estación |

72554 |

2006 |

|

23 |

Centro Comercial Santa Fe |

121365 |

2006 |

|

24 |

Centro Comercial Hayuelos |

66784 |

2008 |

|

25 |

La Floresta |

109601 |

2008 |

|

26 |

Centro Mayor |

127473 |

2011 |

|

27 |

Titán Plaza |

100000 |

2011 |

|

28 |

Centro Comercial Calima |

190013 |

2012 |

Nota. Adaptado del “Portal

de IDECA” de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Unidad Administrativa Distrital de

Catastro, 2015.

Tendencias

de construcción de conjuntos cerrados en Bogotá

Los conjuntos cerrados

se pueden definir como contenedores arquitectónicos que condensan la vida

residencial en grandes áreas que sustituyen el espacio público por espacios

cerrados, de uso exclusivo para los residentes. Esta tipología se opone a

aquella en la cual la puerta de ingreso a las viviendas se abre directamente a

la calle, lo cual marca una especial importancia en la relación del espacio

público con el elemento privado construido (De La Carrera, 2013, p. 18).

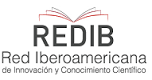

Al construir los datos

históricos de producción de tipologías de vivienda en la ciudad, en conjuntos

cerrados y en viviendas unifamiliares con contacto directo a la calle, como se

muestra en la Figura 2, se identifica una marcada tendencia de incremento de

las primeras en los últimos 15 años.

Con respecto a la

dinámica de construcción de vivienda por fuera de conjuntos cerrados, se

identifica un marcado ascenso que va desde los años 40 hasta 1980, donde hay un

leve descenso en su producción. Entre los años 40 y los 80, las áreas

construidas para vivienda, por fuera de conjuntos cerrados, representaban entre

el 95% y el 89% del total del área construida para vivienda existente en toda

la ciudad.

Durante la década de

los 80, la construcción de vivienda por fuera de conjuntos cerrados decrece un

poco; tiene una leve recuperación entre 1990 y 1999. Sin embargo, a partir de

1999 se identifica un fuerte descenso en su producción, lo cual lleva a que, en

el transcurso de 30 años, pase de representar el 89% del total de área

construida para vivienda en la ciudad, a tan sólo el 32%.

Obsérvese en la Figura

2 cómo, de manera contraria, la dinámica de construcción de conjuntos cerrados

se ha mantenido en aumento desde el año 1940, resaltando particularmente los

incrementos exponenciales a partir de los años 80 y los primeros 15 años del

siglo XXI. Los conjuntos cerrados pasaron de representar el 5% del total del

área construida para la ciudad, a ser el 68%, en el transcurso de 70 años. Sin

embargo, el gran salto se dio entre 1990 y 2015, periodo durante el cual pasó

de representar el 26% a ser el 68%; es decir que, en los últimos 25 años, la

construcción de conjuntos cerrados se constituyó en la tipología predominante

en la ciudad.

Relación entre la

producción de conjuntos cerrados y centros comerciales en Bogotá

Con la información

generada en series de tiempo, se procedió a establecer una medida estadística

de correlación entre la construcción de centros comerciales y conjuntos

cerrados en Bogotá, de manera tal de que se pudiera poner a prueba la hipótesis

de que se trata de espacios de consumo emparentados que condensan la vida

residencial y comercial bajo procesos estandarizados en la producción del

espacio. En primer lugar, se obtiene un coeficiente de correlación de Pearson

de 0.86, lo cual indica que la construcción de centros comerciales y de conjuntos

cerrados, en Bogotá, ha tenido una relación cronológica directamente

proporcional.

Figura 2. Tendencia de

construcción de vivienda, por tipo, en Bogotá

Nota. Adaptado del “Portal de IDECA” de la Alcaldía Mayor de

Bogotá, Unidad Administrativa Distrital de Catastro, 2015.

Ahora bien, como se

observa en la Figura 3, al realizar una regresión se obtiene que, en Bogotá,

siguiendo la temporalidad de surgimiento de estas dos tipologías espaciales de

consumo, existe una relación exponencial que permite explicar una variable en

función de la otra, en un 98%. Es decir que el crecimiento de las áreas

construidas de conjuntos cerrados está correlacionada,

de manera casi perfecta, con el crecimiento de las áreas construidas de los

centros comerciales, especialmente durante los últimos 25 años, cuando se da un

crecimiento exponencial de las dos tipologías arquitectónicas.

Esa correlación se

evidencia desde la aparición del primer centro comercial, Unicentro, alrededor

del cual se da un extenso desarrollo residencial en diferentes tipos de

conjuntos, una forma de desarrollo de ciudad que se puede evidenciar,

igualmente, en la mayor parte de los centros comerciales que aparecen en áreas

no centrales: Metrópolis, Ciudad Tunal, Gran Estación y Hayuelos, entre otros.

De hecho, esta correlación ha sido expresamente planeada como mecanismo de

mercado inmobiliario, dado que se considera que la vivienda en conjunto cerrado

debe estar vinculada a un centro comercial, como estrategia de venta.

Conclusiones y

discusión

En Bogotá. la

producción del espacio urbano, durante los últimos 25 años, ha estado marcada

por el predominio de los centros comerciales y los conjuntos cerrados. Las pruebas

estadísticas permiten aprobar la hipótesis de que son los principales productos

inmobiliarios con los que se ha construido la ciudad, en sus últimas décadas, y

que durante los periodos de construcción existe una alta correlación entre

ellos.

Se puede afirmar que,

en Bogotá, bajo las formas de consumo que imponen los contenedores

arquitectónicos genéricos, ya sea conjuntos cerrados o centros comerciales, las

interacciones sociales en el espacio urbano están determinadas por los

mecanismos de control que implantan el cerramiento físico del espacio.

Figura 3. Producción de centros

comerciales y conjuntos cerrados y su relación

Nota. Adaptado del “Portal de IDECA” de la Alcaldía Mayor de

Bogotá, Unidad Administrativa Distrital de Catastro, 2015.

De tal forma, en

Bogotá, durante los últimos 25 años, se ha producido un espacio aislado que

niega la vida urbana y sus azares, ofreciendo un modelo de sociabilidad

ordenada entre ‘iguales’: sin interferencias de acontecimientos no programados

(Sarlo, 2009, p. 24).

Es importante

reflexionar sobre el tipo de espacialidad que se produce con estas dos

tipologías arquitectónicas, que marcan la producción del espacio urbano y sobre

el papel que la arquitectura y la planeación han tenido en su consolidación

como productos inmobiliarios predominantes. Como afirma Bauman, estas

disciplinas se han puesto al servicio de esta guerra por el espacio en la ciudad,

particularmente al diseñar maneras de impedir el acceso de adversarios reales,

potenciales y putativos al espacio reclamado y mantenerlos a buena distancia de

él. Las construcciones más nuevas, más publicitadas e imitadas son espacios interdictorios, destinados a interceptar, repeler o filtrar

a sus potenciales usuarios. El propósito de este tipo de espacios es dividir,

segregar y excluir, y no construir puentes, pasajes accesibles y lugares de

encuentro, facilitar la comunicación y reunir a los residentes de la ciudad

(Bauman, 2001, p. 67).

La mayor parte del

desarrollo de ciudad formal de Bogotá, en la actualidad, se encuentra en la

lógica de la construcción y la planeación de grandes contendores comerciales y

residenciales en los que, a través de distintas técnicas de construcción, se

mantiene separadas a las personas de la vida urbana. De tal forma, se diseña

con base en vallas y muros en torno a la comunidad, guardias las veinticuatro

horas controlando las entradas y todo un conjunto de servicios y equipamiento

destinados a mantener a los demás afuera (Bauman, 2004, p. 93).

Notas

[1]Bogotá es la capital y

principal ciudad de Colombia, la cual se emplaza en el centro del país y hace

parte del departamento de Cundinamarca. La ciudad cuenta con un área de

1.775,98 Km2, de los cuales 1.298,15 Km2 son rurales,

307,36 Km2 son urbanos y 170,45 Km2 son de expansión.

Según la información de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá (2011),

la ciudad cuenta con 7’878.783 habitantes, hasta 2015, de los cuales 7.862.277

estarían ubicados en el área urbana del municipio y 16.506, en el resto. Esto

representa una densidad aproximada de 4.436,30 habitantes por Km2.

2Denominación histórica de los centros comerciales, en el

contexto anglosajón.

Referencias

Baek,

Y. (2015). Transformation of the Shopping Mall from

around the Mid 50s to 2000. Journal of

Asian Architecture and Building Engineering, 14: 427-434. Doi:

http://doi.org/10.3130/jaabe.14.427 Bauman Z. (2004) Amor líquido. México DF, Fondo de

cultura económica.

Bauman, Z. (2001) Modernidad líquida. México DF, Fondo de

cultura económica.

Capron, G. y Sabatier, B.

(2007). Identidades urbanas y culturas públicas en la globalización. Centros

comerciales paisajísticos en Río de Janeiro y México. Alteridades, 17(33):87-97.

Chiodelli, F. y Moroni, S.

(2015). Do

malls contribute to the privatisation of public space

and and the erosion of the public sphere? Reconsidering

the role of shopping centres.

City, Culture and Society,

6: 35–42. Doi: https://doi.org/10.1016/j.ccs.2014.12.002 De La

Carrera, F. (2013). Rejalopolis.

Escala, 232:14-27.

Goss,

J. (1999). Once-Upon-a-Time in the Commodity World: An Unofficial Guide to Mall

of America. Annals of the Association of

American Geographers, 89(1): 45-75.

Grube,

A. y Carvajal, N. (2014) The role of shopping centers as simulated public

space: the shopping center Centro Mayor, Bogotá, Colombia.Revista

U.D.C.A Actualidad & Divulgación

Científica 17 (1):285–291.

Lulle, T. y Paquette, C. (2007). Los grandes centros comerciales y la

planificación. Estudios Demográficos y

Urbanos, 22(2): 337-361.

Martínez, J. (2010).

Leyendo el paisaje. Lecturas del ordenamiento del espacio en el centro

comercial. Cuadernos de geografía.

Revista colombiana de geografía, 19:59-75. Doi:

10.15446/rcdg

Miller,

J. (2014). Malls without stores (MwS): the affectual

spaces of a Buenos Aires shopping mall. Transactions

of the Institute of British Geographers, 39: 14–25.Doi:

10.1111/j.1475-5661.2012.00553.x Peña, C. (2005). Dinámica de centros

comerciales en Bogotá. Bitácora,

2005-1: 90-97.

Sarlo, B. (2009). La ciudad

de las mercancías. En La ciudad vista:

mercancías y cultura urbana. 1ª. Ed. Buenos Aires: Siglo Veintiuno

editores.

Secretaría Distrital

de Planeación (2011). Bogotá Ciudad de Estadísticas, Boletín 11. Recuperado a

partir de: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/

Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2011/DICE114-

CartillaViHoPe-30062011.pdf

Thuillier, G. (2005). El

impacto socio-espacial de las urbanizaciones cerradas:

el caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Revista Eure, 93:5-20. Doi:

https://doi.org/10.4067/S025071612005009300001

Toro, F. (2009). Los

centros comerciales, espacios postmodernos de ocio y consumo. Cuadernos Geográficos, 44:257-261. Doi: https://doi.org/10.14198/INGEO2008.45.11

Unidad Administrativa

de Catastro Distrital (2015). Mapa de Referencia IDECA. Recuperado a partir de http://www.ideca.gov.co/es/servicios/mapa-de-referencia/tabla-mapa-referencia

Referencias

Baek, Y. (2015). Transformation of the Shopping Mall from around the Mid 50s to 2000. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 14: 427-434. Doi: http://doi.org/10.3130/jaabe.14.427

Bauman Z. (2004) Amor líquido. México DF, Fondo de cultura económica.

Bauman, Z. (2001) Modernidad líquida. México DF, Fondo de cultura económica.

Capron, G. y Sabatier, B. (2007). Identidades urbanas y culturas públicas en la globalización. Centros comerciales paisajísticos en Río de Janeiro y México. Alteridades, 17(33):87-97.

Chiodelli, F. y Moroni, S. (2015). Do malls contribute to the privatisation of public space and and the erosion of the public sphere? Reconsidering the role of shopping centres. City, Culture and Society, 6: 35–42. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ccs.2014.12.002

De La Carrera, F. (2013). Rejalopolis. Escala, 232:14-27.

Goss, J. (1999). Once-Upon-a-Time in the Commodity World: An Unofficial Guide to Mall of America. Annals of the Association of American Geographers, 89(1): 45-75.

Grube, A. y Carvajal, N. (2014) The role of shopping centers as simulated public space: the shopping center Centro Mayor, Bogotá, Colombia.Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica 17 (1):285–291.

Lulle, T. y Paquette, C. (2007). Los grandes centros comerciales y la planificación. Estudios Demográficos y Urbanos, 22(2): 337-361.

Martínez, J. (2010). Leyendo el paisaje. Lecturas del ordenamiento del espacio en el centro comercial. Cuadernos de geografía. Revista colombiana de geografía, 19:59-75. Doi: 10.15446/rcdg

Miller, J. (2014). Malls without stores (MwS): the affectual spaces of a Buenos Aires shopping mall. Transactions of the Institute of British Geographers, 39: 14–25.Doi: 10.1111/j.1475-5661.2012.00553.x

Peña, C. (2005). Dinámica de centros comerciales en Bogotá. Bitácora, 2005-1: 90-97.

Sarlo, B. (2009). La ciudad de las mercancías. En La ciudad vista: mercancías y cultura urbana. 1ª. Ed. Buenos Aires: Siglo Veintiuno editores.

Secretaría Distrital de Planeación (2011). Bogotá Ciudad de Estadísticas, Boletín 11. Recuperado a partir de: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2011/DICE114-CartillaViHoPe-30062011.pdf

Thuillier, G. (2005). El impacto socio-espacial de las urbanizaciones cerradas: el caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Revista Eure, 93:5-20. Doi: http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612005009300001

Toro, F. (2009). Los centros comerciales, espacios postmodernos de ocio y consumo. Cuadernos Geográficos, 44:257-261. Doi: http://dx.doi.org/10.14198/INGEO2008.45.11

Unidad Administrativa de Catastro Distrital (2015). Mapa de Referencia IDECA. Recuperado a partir de http://www.ideca.gov.co/es/servicios/mapa-de-referencia/tabla-mapa-referencia

Cómo citar

APA

ACM

ACS

ABNT

Chicago

Harvard

IEEE

MLA

Turabian

Vancouver

Descargar cita

Visitas a la página del resumen del artículo

Descargas

Licencia

Derechos de autor 2016 José Mario Mayorga Henao

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.