Servicios esenciales en el ordenamiento territorial metropolitano. Indicador para el diagnóstico integrado en el Área Metropolitana de Santa Fe, Argentina

Essential Services in Metropolitan Territorial Planning. Indicator for Integrated Diagnosis in the Metropolitan Area of Santa Fe, Argentina

Serviços essenciais no ordenamento territorial metropolitano. Indicador para o diagnóstico integrado na Área Metropolitana de Santa Fe, Argentina

DOI:

https://doi.org/10.15446/cep.v9n3.98243Palabras clave:

Zona Metropolitana, calidad de vida, planificación urbana, desarrollo urbano, servicios públicos (es)metropolitan area, quality of life, urban planning, urban development, public services (en)

Área Metropolitana, qualidade de vida, planejamento urbano, desenvolvimento urbano, serviços públicos (pt)

La gestión conjunta de servicios básicos representa un desafío para las regiones que se encuentran en un proceso de integración, como las áreas metropolitanas. En el Área Metropolitana de Santa Fe, Argentina, se reconocen deficiencias en el acceso de la población a los servicios esenciales relacionados a la calidad de vida. Esto se traduce en profundos desequilibrios que deben ser objeto de la ordenación territorial. Este trabajo analiza el nivel de cobertura de los servicios urbanos básicos esenciales, su relación con la estructura interna metropolitana y la dinámica demográfica en un área compuesta por 25 localidades, con 588 784 habitantes en 2010. La metodología, de corte cuantitativo, está basada en el diseño y aplicación de un índice sintético que contempla los hogares y viviendas con acceso a siete servicios básicos y el empleo de herramientas de análisis espacial. La discusión plantea los siguientes interrogantes: ¿cuál es el nivel de cobertura de servicios esenciales de los distritos y radios del área de estudio y cuál fue la evolución desde 2001? ¿Cómo se vincula el nivel de servicios con la dinámica y tamaño demográfico de las localidades? ¿En qué medida se encuentran preparados los distritos más poblados y de elevado crecimiento en materia de servicios que mejoran la calidad de vida? Se identifican sectores de mayores carencias, en coincidencia con distritos de gran incremento poblacional a raíz de los procesos desconcentradores metropolitanos, a los que debería priorizarse en las políticas públicas.

The joint management of essential services represents a challenge for regions in the integration process, such as metropolitan areas. In the Metropolitan Area of Santa Fe, Argentina, there are difficulties for the population to access essential services related to the quality of life. This situation translates into profound imbalances that should be the subject of land use planning. This paper analyzes the level of coverage of essential basic urban services, their relationship with the internal metropolitan structure and demographic dynamics in an area composed of 25 localities, with 588,784 inhabitants, in 2010. In addition to spatial analysis tools, the methodology used is a quantitative approach based on a synthetic index that considers households and dwellings with access to seven essential services. The discussion raises the following questions: What is the level of basic services coverage in the districts and radios of the study area, and how has it evolved since 2001? How are the services linked to the demographic dynamics and size of the localities? To what extent are the most populated and high-growth districts prepared as for services that improve the quality of life? The sectors with the greatest shortages are identified, which coincide with districts with a large increase in population because of metropolitan deconcentrating processes that should be prioritized in public policies.

A gestão conjunta de serviços básicos representa um desafio para regiões em processo de integração, como as regiões metropolitanas. Na Área Metropolitana de Santa Fe, Argentina, existem deficiências no acesso da população a serviços essenciais relacionados à qualidade de vida. Isso resulta em desequilíbrios profundos que devem ser objeto do ordenamento territorial. Este artigo analisa o nível de cobertura dos serviços urbanos básicos essenciais, sua relação com a estrutura metropolitana interna e a dinâmica demográfica em uma área composta por 25 localidades, com 588 784 habitantes em 2010. A metodologia, quantitativa, assenta no desenho e aplicação de um índice sintético que inclui agregados familiares e moradias com acesso a sete serviços básicos e na utilização de ferramentas de análise espacial. A discussão levanta as seguintes questões: qual é o nível de cobertura dos serviços essenciais dos distritos e da área de estudo e qual foi a evolução desde 2001? Como o nível de serviços está vinculado à dinâmica e ao tamanho demográfico das localidades? Até que ponto os distritos mais populosos e de maior crescimento em matéria de serviços que melhorem a qualidade de vida estão preparados? São identificados os setores com maiores deficiências, coincidindo com distritos com grande aumento populacional em decorrência dos processos de descentralização metropolitana, que devem ser priorizados nas políticas públicas.

Servicios esenciales en el ordenamiento

territorial metropolitano. Indicador para el diagnóstico integrado en el Área

Metropolitana de Santa Fe, Argentina

María Mercedes Cardoso. Doctora en Geografía de

la Universidad de Salamanca, España. Profesora asociada a la Universidad

Nacional del Litoral. Investigadora del CONICET, Argentina. Presidente del

Programa Red Latinoamericana de Estudios del Rururbano.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2252-1494 Correo electrónico:

mercecardoso@gmail.com

Néstor Javier Gómez. Doctor en Geografía de

la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. Profesor titular de la

asignatura Geografía Urbana en la Universidad Nacional del Litoral.

Investigador del CONICET, Argentina. ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-9468-2772 Correo electrónico: jgomez@fhuc.unl.edu.ar

|

Recibido: 7 de septiembre de 2021 |

Aceptado: 9 de julio de 2022 |

Aprobado: 26 de noviembre de 2022 |

Resumen

La gestión conjunta de

servicios básicos representa un desafío para las regiones que se encuentran en

un proceso de integración, como las áreas metropolitanas. En el Área

Metropolitana de Santa Fe, Argentina, se reconocen deficiencias en el acceso de

la población a los servicios esenciales relacionados a la calidad de vida. Esto

se traduce en profundos desequilibrios que deben ser objeto de la ordenación

territorial. Este trabajo analiza el nivel de cobertura de los servicios

urbanos básicos esenciales, su relación con la estructura interna metropolitana

y la dinámica demográfica en un área compuesta por 25 localidades, con 588 784

habitantes en 2010. La metodología, de corte cuantitativo, está basada en el

diseño y aplicación de un índice sintético que contempla los hogares y

viviendas con acceso a siete servicios básicos y el empleo de herramientas de

análisis espacial. La discusión plantea los siguientes interrogantes: ¿cuál es

el nivel de cobertura de servicios esenciales de los distritos y radios del área

de estudio y cuál fue la evolución desde 2001? ¿Cómo se vincula el nivel de

servicios con la dinámica y tamaño demográfico de las localidades? ¿En qué

medida se encuentran preparados los distritos más poblados y de elevado

crecimiento en materia de servicios que mejoran la calidad de vida? Se

identifican sectores de mayores carencias, en coincidencia con distritos de

gran incremento poblacional a raíz de los procesos desconcentradores

metropolitanos, a los que debería priorizarse en las políticas públicas.

Palabras-clave: Zona Metropolitana;

calidad de vida; planificación urbana; desarrollo urbano; servicios públicos.

Essential

Services in Metropolitan Territorial Planning. Indicator for Integrated

Diagnosis in the Metropolitan Area of Santa Fe, Argentina

Abstract

The

joint management of essential services represents a challenge for regions in

the integration process, such as metropolitan areas. In the Metropolitan Area

of Santa Fe, Argentina, there are difficulties for the population to access

essential services related to the quality of life. This situation translates

into profound imbalances that should be the subject of land use planning. This

paper analyzes the level of coverage of essential basic urban services, their

relationship with the internal metropolitan structure and demographic dynamics

in an area composed of 25 localities, with 588,784 inhabitants, in 2010. In

addition to spatial analysis tools, the methodology used is a quantitative

approach based on a synthetic index that considers households and dwellings

with access to seven essential services. The discussion raises the following

questions: What is the level of basic services coverage in the districts and

radios of the study area, and how has it evolved since 2001? How are the

services linked to the demographic dynamics and size of the localities? To what

extent are the most populated and high-growth districts prepared as for

services that improve the quality of life? The sectors with the greatest

shortages are identified, which coincide with districts with a large increase

in population because of metropolitan deconcentrating processes that should be

prioritized in public policies.

Keywords:

metropolitan area, quality of life, urban planning, urban development, public

services.

Serviços

essenciais no ordenamento territorial metropolitano. Indicador para o

diagnóstico integrado na Área Metropolitana de Santa Fe, Argentina

Resumo

A

gestão conjunta de serviços básicos representa um desafio para regiões em

processo de integração, como as regiões metropolitanas. Na Área Metropolitana

de Santa Fe, Argentina, existem deficiências no acesso da população a serviços

essenciais relacionados à qualidade de vida. Isso resulta em desequilíbrios

profundos que devem ser objeto do ordenamento territorial. Este artigo analisa

o nível de cobertura dos serviços urbanos básicos essenciais, sua relação com a

estrutura metropolitana interna e a dinâmica demográfica em uma área composta

por 25 localidades, com 588 784 habitantes em 2010. A metodologia,

quantitativa, assenta no desenho e aplicação de um índice sintético que inclui

agregados familiares e moradias com acesso a sete serviços básicos e na

utilização de ferramentas de análise espacial. A discussão levanta as seguintes

questões: qual é o nível de cobertura dos serviços essenciais dos distritos e

da área de estudo e qual foi a evolução desde 2001? Como o nível de serviços

está vinculado à dinâmica e ao tamanho demográfico das localidades? Até que

ponto os distritos mais populosos e de maior crescimento em matéria de serviços

que melhorem a qualidade de vida estão preparados? São identificados os setores

com maiores deficiências, coincidindo com distritos com grande aumento

populacional em decorrência dos processos de descentralização metropolitana,

que devem ser priorizados nas políticas públicas.

Palavras-chave:

Área Metropolitana; qualidade de vida; planejamento urbano; desenvolvimento

urbano; serviços públicos.

Introducción

Las áreas metropolitanas del nuevo milenio revisten una

importancia vital como entidades de ordenación del espacio regional y

articuladoras con los ámbitos globales (Ciccolella y Mignaqui, 2009). La estrategia de las ciudades para

desarrollarse, mejorar su competitividad y ofrecer una mejora en la calidad de

vida de sus habitantes es integrarse en regiones más o menor extensas, donde es

posible la complementariedad económica, la generación conjunta de programas

productivos, sociales, de infraestructura y el acceso al financiamiento. El

fenómeno metropolitano avanza en el territorio bajo un doble patrón

identificado para el caso latinoamericano: en forma de ‘mancha de aceite’,

continuo, y otro como ‘salto de rana’, discontinuo, fragmentado (Ortis y Escolano, 2013) hacia lugares de la ciudad compacta

o de la periferia con buenas condiciones ambientales, tanto físico-naturales,

como construidas, de accesibilidad y centralidad elevada. Las tendencias del

tipo de asentamiento se orientan a una concentración (demográfica y económica)

laxa, de baja densidad, reforzando el modelo de ciudad difusa.

En América Latina, el fenómeno metropolitano presenta rasgos

singulares que lo diferencian de aquellos identificados en el ámbito europeo o

norteamericano, de donde proviene gran parte de la teoría urbanística (Elinbaum y Galland, 2019). Para Ciccolella

(2012), la ciudad latinoamericana “es híbrida o mestiza, en

razón de una serie de atributos evidentes como la yuxtaposición de

rasgos preibéricos, coloniales, agroexportadores,

industrialistas y neoliberal-posmodernos” (p. 15). Esta ciudad es resultado de

procesos sobreimpuestos sobre territorios heredados. El agregado de distintos

espacios y tiempos explica, en parte, el carácter fragmentado del territorio

metropolitano, de interés central en este artículo.

Debido a sus singularidades, se reconocen dificultades para

comprender la dinámica metropolitana en Latinoamérica. Las transformaciones que

se viven en los últimos años, tales como la proliferación de barrios cerrados, de shopping centers, la privatización de los

servicios de educación, salud y seguridad, entre otras, tienden a regenerar la

estructura y morfología metropolitana (Ciccolella,

2012).

Un área metropolitana se puede definir según una amplia gama

de perspectivas, teniendo en cuenta criterios morfológicos (contigüidad del

crecimiento urbano), estadístico-demográficos (densidad demográfica superior a

500 hab/km²), de estructura económica y social

(ciudades menores con un porcentaje de trabajo no agrícola superior al 66 %) o

funcionales (basada en la relación residencia-trabajo) (Roca Cladera, 2003). En Argentina, el Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos (INDEC, 2003), con objetivos estadísticos, se refiere

como aglomerado al compuesto por dos o más localidades[1] o

aglomeraciones simples. Así, reciben el prefijo de “Gran” aquellos aglomerados

con al menos 100 000 habitantes. En la provincia de Santa Fe, la Ley N° 13.532 que fomenta la

creación de áreas metropolitanas y sus

entes coordinadores llama espacio metropolitano a un área geográfica continua,

generalmente perteneciente a diferentes jurisdicciones, en el que se forma una

gran aglomeración humana, que constituye un importante mercado de trabajo

suficientemente diversificado, con unas fuertes relaciones de interdependencia

entre los núcleos que la integran, y que ejerce, además una clara posición

preponderante y de dominio dentro del sistema de ciudades. Evidentemente, esta

definición recoge diferentes perspectivas —estar compuesta por unidades

administrativas distintas y poseer estrechos vínculos funcionales— y tiene como

objetivo primordial la ordenación de un territorio microrregional,

poniendo el acento en la planificación del crecimiento urbano, demográfico y

dotación de infraestructura.

Según Pujadas y Font (1998), puede reconocerse una

aproximación estratégica al concepto de área metropolitana “ligado a la

potencia demográfica, económica y social de los centros urbanos” (p. 325).

Desde este punto de vista, es posible definir las áreas metropolitanas a partir

de tres criterios: 1) la existencia de un ámbito administrativo-metropolitano,

caso en el que el área metropolitana coincide con la del ente administrativo

metropolitano; 2) la existencia de un ámbito de planificación metropolitano, en

el que la delimitación ha sido escogida por los documentos de planificación; 3)

la existencia de un ámbito estadístico y de estudio metropolitano, caso de las

SMSA (Stándar Metropolitan

Área), que representan el reconocimiento de unidades territoriales. En la

provincia de Santa Fe, Argentina, desde la sanción de la Ley Nº 13.532 de Áreas Metropolitanas, en 2016, se consolidan

los procesos de integración microrregional, dinámica

que se presenta como tendencia, además, en otros territorios argentinos y latinoamericanos.

La ciudad de Santa Fe, capital de la provincia, se convierte en nodo de una

región urbana funcional integrada por otras 24 localidades. El proceso de

institucionalización da inicio en 2016 con la firma del estatuto de

conformación del Ente de Coordinación del Área Metropolitana de Santa Fe

(ECAM). En su artículo 4 se establece por objeto:

gestionar el desarrollo

conjunto de los gobiernos locales que lo conforman; buscar el bienestar social

y cultural con base en el ordenamiento territorial, el compromiso con el

ambiente, los recursos naturales y la reducción de las desigualdades; y trabajar

por el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población metropolitana.

(ECAM, 2016, art. 4)

Para la consecución de tales fines, el ECAM se constituye en

un ámbito permanente de planificación, estudio, promoción y gestión de

políticas públicas, proyectos y emprendimientos compartidos a escala

metropolitana. El artículo 5 refiere a las atribuciones del ECAM, previstas por

la Ley 13.532. Con referencia a los servicios, establece la promoción de la

gestión común de servicios públicos, así como reunir, organizar y sistematizar

información sobre el área metropolitana. En cuanto a la planificación, se destaca

la producción de información de carácter metropolitano y la definición de

criterios de ordenamiento territorial.

A diferencia del Área Metropolitana de Rosario, mentora de

todo el proceso de institucionalización de áreas metropolitanas en la provincia

de Santa Fe, el Área Metropolitana de Santa Fe (AMSF) carece de un plan

estratégico único e integral; existen planes de este tipo a escala de municipio

y comuna (algunos gobiernos locales integrantes del área tienen formulados sus

planes, como Santa Fe, Santo Tomé, Llambi Campbell,

Arroyo Leyes y San Carlos Norte). Sin embargo, en el marco del Programa

Municipal de Inversiones-Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del

Interior (DAMI), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

desde 2017, se llevó adelante un proceso de definición de lineamientos

estratégicos, con la participación de profesionales de la Universidad Nacional

del Litoral y de una consultora privada (Informe ECAM, 2019). Entre las

principales demandas, es una prioridad la mejora en la provisión de servicios

urbanos básicos a la población.

Partiendo, entonces, de la creciente necesidad de una

coordinación articulada de los servicios públicos y de los problemas de gestión

que afectan a la población más allá de los límites jurisdiccionales

específicos, se reconoce que “las Áreas Metropolitanas tienen como desafío el

extender las redes de infraestructura, reducir costos socioeconómicos y mejorar

los servicios de utilidad pública” (Ley N° 13.532, 2016, art 2).

Desde 2016, en el área de estudio, el proceso de integración

metropolitana tiene un carácter voluntario. Es decir, los gobiernos locales

circundantes deciden si se incorporan al ente o no. Esta modalidad marca una

diferencia respecto de otras áreas cuya integración se fundamenta en estrechos

lazos de interdependencia funcional, contigüidad física o de las áreas de

influencia, etc. La integración se está produciendo entre localidades con

amplias disparidades en materia económica, política, demográfica, sociocultural,

infraestructural, de equipamiento. Si bien el proceso implica importantes

beneficios en diversos ámbitos, también conlleva desafíos, ya que además de

integrar capacidades, se suman dificultades, debilidades y carencias. En lo que

respecta a los servicios, el proceso de integración metropolitano en Santa Fe

se está dando en condiciones de profundas disparidades territoriales entre

localidades, que evidencian marcadas carencias y dificultades en el acceso a

los servicios urbanos básicos esenciales por parte de la población más

necesitada. En un área metropolitana de segundo nivel, como la de Santa Fe (se

trata de una metrópoli regional), la gestión de los proyectos en materia de

dotación de servicios, y de otros en general, es una de las principales

dificultades para afrontar en la planificación y su ejecución. Esto se debe a

la diversidad de pesos de los gobiernos locales en las decisiones políticas,

así como a los recursos humanos con diferentes niveles de calificación con los

que cuenta cada municipio y comuna.

La privación de servicios es un rasgo que contribuye al

fenómeno de la informalidad urbana, sumándose a las situaciones de

irregularidad en la ocupación del terreno, la tenencia de la vivienda y sus

técnicas de construcción, la inserción en el mercado laboral, entre otras. Las

carencias o deficiencias en servicios que satisfacen necesidades básicas son

cubiertos, en gran parte de los casos, con la auto provisión, incurriendo, no

solo en la ilegalidad, sino, además, en la generación de espacios de inseguridad

con altos riesgos de accidentes u otros modos de afectación a la salud (como en

el caso de las conexiones de luz ilegales, uso de leña para calefaccionar y

cocinar con propensión a los incendios o el volcado de efluentes cloacales a la

vía pública). Los extensos sectores urbanos informales se convierten en zonas

desatendidas por las autoridades, con viviendas precarias, en condiciones

insalubres e inseguras en cuanto a la ocupación del suelo. Estos se definen por

la falta de los servicios urbanos básicos (agua, saneamiento, recogida de

basuras, drenaje pluvial, alumbrado público, veredas para peatones, acceso para

los servicios de urgencia, etc.), escuelas, centros de salud, comisarías,

espacios públicos para el ocio, recreo y socialización. El espacio de la

informalidad, donde los servicios están ausentes, es la contracara del

desarrollo, entendido como el proceso de expansión de las libertades

fundamentales de las que disfrutan los individuos (Sen, 2000). Los territorios

urbanos de carencia impactan en la estructura urbana profundizando la

fragmentación, una de las seis dimensiones de la urbanización posmoderna.

La polarización socioespacial y la informalidad en América

Latina no son fenómenos nuevos, pues anteceden al neoliberalismo y a la

globalización (Segura, 2014). Estos flagelos están asociados a la desigualdad,

cuya traducción es la fragmentación urbana como un proceso resultado de

políticas o de su ausencia, no como una evolución natural. En algunos países,

indicadores como el índice de Gini evidenciarían avances en la reducción de

desigualdades (Segura, 2014). No obstante, el patrón de segregación y fragmentación

continua en la estructura urbana. En el proceso circular de producción espacial

esta situación conduce a una acentuación de las desigualdades.

La mejora de la calidad de vida general de la población es

un fin de la planificación y ordenación territorial (Ávila Orive, 1993). Los

procesos de integración metropolitana renuevan la posibilidad de avanzar hacia

un desarrollo más equitativo, de revertir la fragmentación territorial, la

marginalidad social y las condiciones de elevadas proporciones de población que

en América Latina viven en condiciones decadentes. La integración es un proceso

que abre oportunidades para el desarrollo endógeno regional y encauza el

derrotero de la ordenación territorial (Pujadas y Font, 1998).

El estudio de la calidad de vida toma como dimensión de

análisis tanto la socioeconómica, como la ambiental, incorporando entre sus

variables a los servicios domiciliarios como una arista específica. El acceso a

los servicios, como un indicador de la calidad de vida, ha sido planteado por

Garnica (2005) en un trabajo que analiza la presencia de servicios para el caso

de las 24 jurisdicciones subnacionales argentinas. En la misma línea argumental

se identifican los trabajos de Prieto (2008) y de Buzai

(2014), aplicados a las ciudades argentinas de Bahía Blanca y Luján,

respectivamente. Del análisis de trabajos de investigación, informes oficiales

argentinos (Jefatura de Gabinete de Ministerios. Presidencia de la Nación,

2018) y del contexto latinoamericano (Portes, Roberts y Grimson,

2008) surge la idea de que la cobertura de servicios en las ciudades es

deficitaria: la provisión de redes es exigua, no cubre las expansivas manchas

urbanas, convirtiéndose en un desafío para la planificación. El índice de

calidad de vida se ha vuelto un instrumento eficaz para dimensionar las

condiciones de desigualdad de la población (Velázquez y Formiga,

2008; Velázquez, Mikkelsen, Linares y Celemín, 2014).

El marco normativo de la Ley 13.532 —que, desde su

promulgación, incide en el proceso de integración del área de estudio de este

trabajo— respalda la búsqueda de elementos técnicos y científicos para

contribuir al diagnóstico del estado de la situación de los diferentes

componentes del AMSF a los que se debería dar prioridad en los futuros

proyectos de ampliación de servicios. El reconocimiento de los desequilibrios

permite redireccionar los esfuerzos de gestión. Cuando se trata de políticas

públicas se persigue el objetivo de la equidad socioespacial, encaminada a

evitar la discriminación y desigualdades entre individuos de distintos

sectores, siguiendo el criterio rawlsiano, en lo que

a servicios se refiere: mejorar al máximo la situación de los menos favorecidos

avanzando, por ejemplo, en la accesibilidad espacial.

Por tanto, el objetivo de este estudio es analizar el grado

de consolidación de los servicios urbanos básicos esenciales, su relación con

la estructuración urbana del AMSF y la dinámica demográfica. La aplicación del

indicador sintético de servicios urbanos básicos esenciales (ISUBE) permite

obtener un diagnóstico de su evolución y estado de situación entre 2001 y 2010

y, de este modo, develar las condiciones del área al momento de iniciar el

proceso integrador metropolitano (2016). Con los datos relevados en el censo

nacional de 2022 (aún no disponibles) se podrá conocer la evolución e impacto

de los lineamientos estratégicos trazados a partir del estatuto de

consolidación del ECAM. Esta es la proyección del presente trabajo para el

futuro. En cuanto al área de estudio y las unidades espaciales de análisis de

datos se toman las 25 localidades que actualmente integran el ECAM del AMSF,

reuniendo 588 784 habitantes en 2010. El análisis que se lleva a cabo es de

tipo intrametropolitano, tanto a escala de radio censal

como de distrito, del estado de situación del AMSF en cuanto a cobertura de

servicios urbanos esenciales, vinculados a la calidad de vida de la población.

El análisis se focalizará en los siguientes siete servicios esenciales: 1)

hogares con agua de red; 2) hogares con desagüe de inodoro con descarga a red

pública; 3) hogares con gas de red; 4) existencia de alumbrado público (en

viviendas); 5) servicio regular de recolección de residuos (en viviendas); 6)

transporte público a 300 m (en viviendas) y 7) existencia de al menos una

cuadra pavimentada (en viviendas). Es de interés vincular los niveles de

cobertura de dichos servicios a las categorías de las localidades según montos

poblacionales y dinámicas de crecimiento demográfico entre 1991, 2001 y 2010.

La investigación plantea los siguientes interrogantes: ¿cuál

es el nivel de cobertura de servicios esenciales de los distritos y radios del

área de estudio y cuál fue la evolución desde 2001? ¿Cómo se vincula el nivel

de servicios con la dinámica y tamaño demográfico de las localidades? ¿En qué

medida se encuentran preparados los distritos más poblados y de elevado

crecimiento, en materia de servicios que mejoran la calidad de vida?

En el AMSF, hace décadas, se están dando procesos de

desconcentración demográfica, desde la ciudad principal (Santa Fe) hacia los

municipios y comunas aledaños y otros más alejados, pero con gran accesibilidad

(como los de la ribera). Estos gobiernos locales que reciben más migrantes

presentan las mayores carencias en los servicios de interés, provocando un

descenso general de la calidad de vida. El reconocimiento de los desequilibrios

existentes dentro del AMSF, en materia de servicios urbanos esenciales, es el

primer paso para redireccionar los esfuerzos de gestión tendientes a

minimizarlos y contribuir a la mejora de la calidad de vida del conjunto

metropolitano.

Entre los estudios antecedentes analizados se pueden citar

los siguientes, teniendo en cuenta dos perspectivas. La primera, gira en torno

a la localización y distribución de los centros de prestación de los servicios

y su nivel de ajuste a los principios que rigen la espacialidad del fenómeno

(Moreno Jiménez y Vinuesa Angulo, 2009), en tanto deben orientarse hacia los

objetivos de la ordenación del territorio. En esta vía referenciarse los

trabajos sobre: los servicios sanitarios en Resistencia, Chaco (Ramírez y

Falcón, 2014); el índice de calidad de vida socioambiental en Mar del Plata

(Zulaica y Celemín, 2008); el índice de servicios básicos esenciales para el

área metropolitana de Rosario y del distrito Santa Fe (Gómez y Cardoso, 2019) y

el modelo espacial de accesibilidad a servicios y equipamiento urbano en Ciudad

Juárez, México (Pérez Pulido y Romo Aguilar, 2019).

La otra perspectiva, encuadrada en el paradigma del nuevo

servicio público, tiene como principal objetivo el control, evaluación,

transparencia y responsabilidad en la prestación de los servicios. Focaliza el

interés en la ciudadanía, las expectativas y grado de satisfacción de los

usuarios. Estudios hechos en España por Lagares, Pereira y Jaraiz

(2015) diseñan un índice de cobertura de servicios públicos municipales que

pone en relación dimensiones de carácter objetivo, elemento estructural, con la

priorización que los ciudadanos hacen de la incidencia de los componentes

internos que definen a estos servicios, con los niveles de satisfacción; es

decir, incorporando elementos perceptivos (Lagares et al, 2015).

La contribución de la presente investigación recibe

principalmente los aportes de la primera perspectiva reseñada.

Dinámica metropolitana en América

Latina: acentuación de los desequilibrios

Las áreas metropolitanas son más que un conjunto de ciudades

cercanas interdependientes, pues tienen la posibilidad de constituirse en

instrumentos para la ordenación del espacio regional y desarticulador

de los desequilibrios existentes entre los componentes. La cohesión territorial

es uno de los principios de la ordenación del territorio. Como se mencionó en

la introducción, las metrópolis latinoamericanas están atravesando dinámicas

nuevas en este milenio.

Para las áreas metropolitanas latinoamericanas, De Mattos

(1984) asegura que los desafíos a los que se debe hacer frente son los

desequilibrios regionales y la integración económico-territorial. Tras analizar

las principales estrategias de planificación regional implementadas en este

contexto (desarrollo integrado de cuencas, polos de crecimiento, desarrollo

rural integrado, modelo neoclásico y estrategia neoliberal), De Mattos asegura

que estas han dejado como resultado un territorio fragmentado y desequilibrado.

Para Ciccolella (2012), refiriéndose a los últimos

periodos de la planificación, tanto el modelo neoliberal como la planificación

estratégica no han sido efectivas en la integración de los territorios, debido

a que permitieron el fortalecimiento de la posición del capital especulativo,

promoviendo un tipo de modernización metropolitana sin desarrollo. Estas

conclusiones abonan a la idea de que los desequilibrios y otros problemas

territoriales serios no solo se deben a la falta de planificación, sino también

a su deficiencia e ineficiencia. Según De Mattos, la aplicación de fórmulas de

otras latitudes (América del Norte y Europa) no garantizan los mismos

resultados, al contrario, muestran un desfasaje y falta de adecuación a la

realidad local.

Es preciso analizar cuáles son las principales dinámicas que

se están danto en el entorno metropolitano latinoamericano y reconocer si se

orientan a la reducción de los desequilibrios.

Un estudio que indaga sobre los principales factores de

crecimiento diferencial de las metrópolis mexicanas es el de Sobrino (2020),

para un periodo entre 1980 y 2018. El estudio arroja que las metrópolis con

mayor dinamismo son las asociadas a nodos turísticos, de frontera, receptoras

de industria maquiladora, centros manufactureros y lugares de concentración de

población intraestatal. Si bien el ritmo de las

migraciones internas ha disminuido en los últimos años, las tendencias se

mantienen. La Ciudad de México sigue siendo la urbe de mayor expulsión neta de

población (1.9 millones de habitantes entre 2000 y 2018), en beneficio de las

ciudades de su corona (Puebla, Querétaro, Toluca), los nodos turísticos,

grandes ciudades (Monterrey y Guadalajara) y las de la frontera norte.

Con el fin de interpretar las transformaciones, resulta de

interés referir a los factores de ese crecimiento diferencial de los

municipios. Dado que la “dinámica demográfica está en estrecha relación con el

crecimiento económico de un territorio o una ciudad” (Sobrino, 2020, p. 31) —y

entendiendo que el crecimiento económico consiste en el aumento en el ingreso o

la riqueza, producto de una serie de elementos como la producción de bienes y

servicios—, el aumento de bienes y servicios se traduce en un incremento de la

demanda, de los factores de producción, entre ellos, el factor trabajo. Es

decir, para este autor, el crecimiento económico se convierte en el principal

factor atractor de población, pues donde hay oferta y demanda de bienes y

servicios, hay trabajo y allí migra la población en busca de nuevas

oportunidades. Además, contribuyen al crecimiento la especialización

productiva, el aprovechamiento del capital físico e incide el tamaño

demográfico (los municipios más poblados detentan menores niveles de

crecimiento económico). El estudio concluye nombrando las variables más

relevantes del crecimiento diferencial, entre ellas la inversión privada, la

inversión pública y la movilidad de los factores de producción. Los factores de

crecimiento que motorizan los cambios en el territorio responden,

principalmente, a los intereses de los actores involucrados en el proceso de

producción espacial. Harvey (2000) describe esta mecánica que genera los

desarrollos geográficos desiguales a escala urbana y regional

Los geógrafos han desarrollados modelos de estructuras

metropolitanas para espacios latinoamericanos, donde la fragmentación es la

regla, el factor común (Buzai, 2014). En un trabajo

de Buzai (2014) se referencian los aportes de

geógrafos alemanes, entre 1976 y 1982, y norteamericanos, entre 1980 y 1999,

para finalmente explicar el modelo de ciudad fragmentada de Bordorf,

Bär y Janoschka, que sintetiza y complementa los

aportes anteriores. Estudios recientes analizan nuevos cambios en los espacios

incorporados, identificando un doble patrón: continuo, en ‘mancha de aceite’ y

otro discontinuo, ‘salto de rana’, que acentúan la fragmentación ya

preexistente. Ortiz y Escolano (2013), en un estudio sobre las transformaciones

del modelo tradicional de segregación residencial en el Gran Santiago de Chile,

encuentran que las migraciones intrametropolitanas

son selectivas, resultando una mayor proximidad física entre elementos de

distintos estratos sociales (por ejemplo, un barrio cerrado exclusivo junto a

un asentamiento irregular). Los principales procesos de transformación en las

ciudades responden a los cambios de residencia de la población, dinámica sujeta

a diversos factores. Como conclusión, el modelo de segregación se complejiza,

porque a pequeña escala parece disminuir, pero a mayor escala (de zona o

manzana) se incrementa.

Las dinámicas intrametropolitanas

reflejan el entramado de intereses y acciones de lo público, lo privado y el

ciudadano. Así, los cambios de residencia dentro de la ciudad se deben a un

conjunto variado de procesos, siendo que en un momento y lugar determinado

puede darse el predominio de algunos de ellos. Podemos citar como factores que

inciden en los cambios residenciales que configuran estos procesos: políticas

de promoción o exclusión de ciertos estratos sociales; posibilidades económicas

de los habitantes en función de sus niveles de renta; expectativas económicas y

sociales de las familias, que pueden entenderse como preferencias y gustos por

habitar ciertos espacios; formas de producción y promoción inmobiliaria;

mecanismos de producción del territorio urbano; concepciones sobre la función y

morfología, entre otros.

Los servicios y los principios que

rigen la espacialidad

Teniendo en cuenta la propiedad o su titularidad, los

servicios se pueden clasificar en públicos y privados, para los que se esperan

comportamientos territoriales distintos en función de la intencionalidad de los

agentes que los gestionan. Los privados se guían atendiendo a las fuerzas de

mercado, factores relativos a la demanda, conducta de los competidores, etc. El

árbitro de su nacimiento, localización, permanencia o desaparición es la

rentabilidad económica. En cambio, los servicios públicos, sometidos en mayor o

menor medida al control gubernamental, están más pendientes de criterios como

la accesibilidad o disponibilidad para los usuarios. A su vez, se pueden

categorizar en básicos esenciales (agua corriente, luz eléctrica, gas de red,

recolección de la basura, iluminación en espacios públicos, transporte, etc) y básicos asistenciales (educación, salud y

seguridad), según el tipo de beneficio que aporta a la población.

Los servicios y su distribución, al incidir directamente en

la organización del territorio, deben guiarse por una serie de principios,

entre los cuales, para los ‘públicos’ y ‘básicos’ resultan especialmente

relevantes en el proceso de integración metropolitano: cohesión socioterritorial, eficiencia espacial y competitividad,

calidad de vida y bienestar, sostenibilidad, equidad socioespacial y justicia

ambiental (Moreno Jiménez y Vinuesa Angulo, 2009). La cohesión socioterritorial implica la conformación de estructuras en

las que las fuerzas de atracción entre las unidades sociales que lo integran

(individuos y grupos) sean de carácter positivo, intenso y retroalimentadoras,

de modo que le permita lograr las metas compartidas por dichas unidades

sociales. Se trata de un principio que posibilita cuestionar los desequilibrios

y reequilibrios intraurbanos, combatir los impulsos de disgregación o

desintegración del área metropolitana en cuestión.

La eficiencia espacial y su vinculación con la

competitividad se refiere a la relación que debe existir entre los recursos

utilizados y los resultados obtenidos. Es decir, que este principio apunta a

maximizar los logros, partiendo del hecho de que los recursos económicos del

Estado o de los agentes económicos son escasos.

La calidad de vida constituye otro principio que se vincula

positivamente a la idea de bienestar. Se define calidad de vida a una medida de

logro por parte de la población “respecto de un nivel establecido como óptimo,

teniendo en cuenta dimensiones socioeconómicas y ambientales” (Velázquez et al,

2014, p. 12). Estos autores señalan que la calidad de vida es un concepto que

pretende captar los cambios en las formas de vida de la población en relación

con las nuevas demandas y confort.

El índice de calidad de vida representa una propuesta con

amplio recorrido teórico y operativo para dimensionar las condiciones de

desigualdad de la población. Se considera que estos son aspectos que dependen

de la escala de valores prevaleciente y, por tanto, son variables en función de

las expectativas de progreso histórico. Es por eso que

Gómez y Tarabella (2021) exponen que el concepto de

calidad de vida está contextualizado a los territorios donde se aplica. En tal

sentido, Lucero, Riviere, Mikkelsen y Sabuda (2005) señalan que este concepto no tendría alcance

universal, sino que estaría cultural y territorialmente circunscripto. Para

instrumentar el índice de calidad de vida, Velázquez et al (2014) proponen el

agrupamiento de las variables utilizadas en dos dimensiones: socioeconómica y

ambiental. La primera, alude a aspectos vinculados a educación y salud de las

personas y, además, a las condiciones de las viviendas en las cuales residen.

La dimensión ‘ambiental’ permite exponer las condiciones del hábitat donde

residen las personas y allí se considera a los ‘recursos recreativos de base

natural y social’ como así también los ‘problemas ambientales’. Autores como

Garnica (2005) incorporan el análisis de los servicios como una dimensión

específica.

Cuando se trata de políticas públicas se persigue el

objetivo de la equidad socioespacial, encaminada a evitar la discriminación y

desigualdades entre individuos de distintos sectores, mejorando al máximo la

situación de los menos favorecidos. En la búsqueda de la equidad en el reparto

real de beneficios y perjuicios que se derivan del acceso a los servicios, se

deben considerar, por un lado, la igualdad espacial (que comprende la igualdad

de oportunidades y de acceso) y la justicia territorial, que vaticina la

provisión de recursos según las necesidades y, bajo el criterio rawlsiano, mejorar al máximo la situación de los menos

favorecidos (Moreno Jiménez y Vinuesa Angulo, 2009). La justicia ambiental está

relacionada no solo a la disponibilidad y distribución de estos equipamientos,

a la calidad del servicio, sino también a la facilidad de acceso y las

distancias, tiempos y costos económicos (Bosque y Maass,

1995; Linares y Ortmann, 2016).

Ortmann, 2016). En la producción

del espacio urbano, en el contexto actual capitalista, Castells (1974) y Harvey

(1973) consideran a la justicia social como instrumento de distribución justa y

equitativa. Según la teoría de la justicia social de John Rawls (1971), la

estructura (la sociedad) contiene varias posiciones sociales y los hombres

nacidos en cada una de ellas tienen diferentes expectativas de vida,

determinadas, en parte, tanto por el sistema político como por las

circunstancias económicas y sociales. De este modo, las instituciones de una

sociedad favorecen ciertas posiciones sociales frente a otras. Es a estas

desigualdades de la estructura básica de la sociedad, probablemente

inevitables, a las que deben aplicar en primera instancia los principios de la

justicia social. Rawls, inscrito en la tradición kantiana, enuncia los

principios de la justicia conforme a un procedimiento racional que va de lo

abstracto a lo concreto, de lo universal a lo particular. El universalismo rawlsiano, según Bret (2016), hace inteligible las

situaciones reales, ya que puede aplicarse a diversas situaciones del acontecer

actual y a la vez se considera una utopía positiva, porque invita al debate

público para la generación de políticas. Harvey (1973) recurre al concepto de

justicia social como medio para proponer una justicia distributiva territorial

y como mecanismo de resolución de conflictos, de división de los beneficios y

asignación de las cargas que surgen de un proceso colectivo de trabajo. ¿Qué se

distribuye y entre quienes? Soja (2014) considera a la justicia en su sentido

más amplio, en tanto hecho espacial o geográfico, además de social: libertad,

igualdad, democracia y derechos civiles. Desde esta mirada, la justicia

espacial, lejos de querer reemplazar a la noción de justicia social, busca

privilegiar el espacio como categoría de análisis válido para interpretar tanto

las condiciones que producen injusticias, como los conflictos que surgen por la

búsqueda de una mayor justicia. Soja (2016) conceptualiza a la justicia

espacial como un reparto equitativo en el espacio de los recursos socialmente

valorados, así como también las oportunidades o posibilidades de utilizarlos o

no.

Los términos justicia ambiental, justicia social, justicia

espacial y justicia territorial se encuentran emparentados en los análisis

teóricos, diferenciándose a grandes rasgos en el objetivo de su tratamiento,

así como el ámbito científico del cual provienen. El concepto de justicia

ambiental, en su etapa emergente de los años sesenta del siglo pasado, hacía

foco en la naturaleza: esta se considera el objeto de justicia. Con el

desarrollo de este concepto, se fue cargando de un mayor contenido social, trasladando

el énfasis a la dimensión distributiva de la amenidades y desventajas que los

grupos sociales presentan frente a su entorno. El concepto de justicia

territorial, acuñado en 1968, por el británico Bleddyn

Davies, se utilizó en temas de urbanismo para analizar las políticas públicas

en el reparto de los servicios, las inversiones asociadas y el nivel de

atención a las necesidades sociales. Luego, David Harvey en Social Justice

and the City lo recuperó y definió en 1973.

Definió en 1973. En la teoría geográfica crítica, una idea

consensuada es que no existe un solo proceso social que tenga lugar de manera

uniforme en el espacio. La ubicación de todo objeto o fenómeno siempre

representará una ventaja o desventaja para las personas. Esta situación puede

implicar efectos beneficiosos u opresivos y explotadores que, sostenidos en el

tiempo, se traducen en desarrollo geográficos desiguales:

Un primer paso en la

definición de una práctica política sólida que busque la justicia espacial

requiere un examen más específico de las geografías desiguales del poder y del

privilegio para determinar qué formas de injusticia espacial merecen la máxima atención.

(Soja, 2014, p.14)

Sobre la responsabilidad del Estado en este proceso, se

sostiene que “la injusticia espacial se produce de arriba hacia abajo a través

de la organización política del espacio” (Soja 2014, 61). Aquello que ocurre en

la realidad, con respecto a la distribución de los servicios, dista mucho de lo

planteado por los principios anteriormente referidos. En los espacios en

desarrollo, como los latinoamericanos, lo urbano se expande de manera difusa,

salteando territorios no valorados, con una morfología reticular, favorecida

por las vías de comunicación e infraestructuras que le sirven de ejes.

Metodología

La provincia de Santa Fe se integra de 363 gobiernos locales

(escala de distrito). Estos pueden revestir la categoría de municipio o comuna

según alcancen o no 10 000 habitantes, respectivamente (Ley N° 2756, 1986). El

municipio de Santa Fe es cabecera de una entidad

urbana de escala metropolitana, la denominada AMSF, que se encuentra conformada

por veinticinco gobiernos locales (Informe ECAM, 2019); de los cuales seis son

municipios y diecinueve son comunas. El AMSF abarca una superficie total de 5046.43

km2, aunque el área urbanizada es de 1872.32 km2 . Los censos nacionales de

población brindan la posibilidad de reunir información para el conjunto de las

unidades espaciales —gobiernos locales, radios censales, entre otras— y para

diversas unidades de relevamiento —población, hogares y viviendas—. Así, para

el relevamiento estadístico de información censal, el INDEC ha establecido la

estructura de relevamiento censal, definidas por un espacio territorial con

límites geográficos y una determinada cantidad de unidades de viviendas a

relevar. Los territorios se desagregan en fracciones censales y cada una de

ellas se descompone a su vez en radios. La fracción tiene un promedio de 5000

viviendas, mientras que el radio un promedio de 300. El radio censal es la unidad

estadística mínima cuya información es pública y se encuentra disponible

(INDEC, 2010).

El emplazamiento del área de estudio se caracteriza por un

modelado de llanura baja, con presencia de cubetas de agradación,

asociadas al paleocauce del río Paraná. Se trata de

un territorio de exposición a inundaciones por la crecida de los cuerpos de

agua que tributan al gran río, como el Salado, Laguna Setúbal y a los

anegamientos derivados de precipitaciones abundantes. El terreno bajo se encuentra

seccionado por elevaciones correspondientes a los albardones naturales y

terraplenes construidos, por donde discurren las principales rutas nacionales y

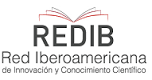

provinciales intercomunicantes (Figura 1).

Figura 1. Distritos integrantes del

Área Metropolitana de Santa Fe (AMSF).

Localización en la Provincia de Santa Fe y en la República Argentina

Fuente: elaboración propia, a

partir de SIG 250 IGN e IPEC (2010).

El diseño metodológico es de tipo cuantitativo, basado en un

análisis estadístico de datos de los censos y en el diseño y aplicación de un

índice sintético a partir de una selección de variables. Los datos empleados

provienen del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de los años

1991, 2001 y 2010 (INDEC), últimos censos disponibles. A través de la

utilización de sistemas de información geográfica (SIG) se realiza el análisis

espacial y la elaboración del producto cartográfico, con especial interés en el

tratamiento de la relación entre las magnitudes poblacionales de los diversos

componentes del AMSF, la dinámica demográfica y los niveles de cobertura de

servicios básicos diagnosticados.

Las variables componentes del ISUBE para cada uno de los

gobiernos locales del AMSF, tanto para el año 2001 como para el 2010, fueron

las siguientes: hogares con agua de red, hogares con desagüe de inodoro con

descarga a red pública, hogares con gas de red, existencia de alumbrado público

(en viviendas), servicio regular de recolección de residuos (en viviendas),

transporte público a 300 m (en viviendas) y existencia de al menos una cuadra

pavimentada (en viviendas).

La ponderación resultante, evidenciada en los porcentajes

que asignan diferentes pesos de cada variable en el conjunto del indicador

(tabla 1), responde a una mayor relevancia de los servicios de agua de red y

desagüe de red (en primer lugar) el gas de red (en segundo lugar) para la

contribución en la calidad de vida de las personas, frente a los demás

servicios, que inciden en menor medida.

Tabla 1. Variables, indicadores y

su ponderación en el ISUBE

|

Variables |

Indicador |

Ponderación |

|

Hogares con agua de red |

Agua |

30 % |

|

Hogares con desagüe de inodoro

con descarga a red pública |

Cloaca |

30 % |

|

Hogares con gas de red |

Gas |

20 % |

|

Existencia de alumbrado

público (en viviendas) |

Alumbrado |

5 % |

|

Servicio regular de

recolección de residuos (en viviendas) |

Residuos |

5 % |

|

Transporte público a

300 m (en viviendas) |

Transporte |

5 % |

|

Existencia de al menos

una cuadra pavimentada (en viviendas) |

Pavimento |

5 % |

Fuente: elaboración propia en

base a IPEC (Instituto Provincial de Estadística y Censos 2001 y 2010).

El procedimiento para el cálculo del índice que se aplica en

este trabajo consta de las siguientes etapas: construcción de la matriz de

datos objetivos, con los valores absolutos de las variables; cálculo del

porcentaje respecto al total de hogares o viviendas de ese radio o distrito.

Luego, se calcula el índice Omega: procedimiento de estandarización para que

las variables sean comparables Omega= (Xi-Xm)/(XM-Xm) 100. El ISUBE es una suma ponderada de los puntajes

Omega.

A través de las herramientas del SIG se hacen

clasificaciones por cuartiles, para los índices de 2001 y 2010 a las escalas de

distrito y de 2010 para escala de radios censales (según INDEC, un radio censal

comprende alrededor de 300 viviendas, constituye la unidad estadística mínima).

Se cartografían y se analizan las distribuciones. De este modo, se identifican

sectores urbanos con diferente grado de cobertura de servicios a partir de

establecer cuatro categorías del ISUBE, según el grado de favorabilidad: ‘más

desfavorable’ (color rojo), ‘desfavorable’ (color amarillo), ‘favorable’ (color

verde claro) y ‘más favorable’ (color verde oscuro).

En lo que se refiere a la dinámica demográfica se obtienen:

1) los montos poblacionales de cada gobierno local tanto para los años 1991,

2001 y 2010; 2) las tasas de crecimiento medio anual de la población entre

1991-2001 y 2001- 2010 a fin de elaborar el producto cartográfico; 3)

clasificaciones de los gobiernos locales teniendo en cuenta seis cohortes

poblacionales, con el fin de estudiar y establecer relaciones entre la magnitud

poblacional de los distritos y el grado de cobertura de los servicios básicos.

Resultados

Índice de cobertura de servicios

urbanos básicos esenciales en los distritos del Área Metropolitana de Santa Fe

(2001 y 2010)

Con el objetivo de analizar la evolución en la cobertura de

los servicios urbanos básicos esenciales (sube) en los distritos del AMSF en

los últimos años y vincularlo a la dinámica demográfica de los distintos

gobiernos locales, se calculó el ISUBE para 2001 y 2010 (tabla 2). Estos son

últimos datos disponibles a escala de radio y distrito, a la espera de la

publicación de los datos relevados en el censo nacional de 2022. A escala de

radio censal se aplica el ISUBE para 2010 (ya que no existe esa información

para 2001 en esa mínima escala), con el fin de indagar en las diferenciaciones

al interior de cada distrito, especialmente los mayores, donde se identifican

los principales contrastes.

Tabla 2. Valores del índice de

servicios urbanos básicos esenciales por localidades del AMSF para 2001 y 2010.

|

Localidad |

ISUBE 2001 |

ISUBE 2010 |

|

Arroyo Aguiar |

27.73 |

33.64 |

|

Cabal |

9.49 |

30.28 |

|

Gob. Candioti |

38.16 |

58.27 |

|

Emilia |

35.71 |

54.75 |

|

Laguna Paiva |

46.79 |

49.30 |

|

Llambi Campbell |

42.54 |

50.95 |

|

Monte Vera |

35.54 |

42.14 |

|

Nelson |

44.62 |

51.46 |

|

Recreo |

28.52 |

37.14 |

|

Campo Andino |

19.90 |

25.18 |

|

Santa Fe |

83.05 |

81.15 |

|

Santo Tomé |

75.81 |

75.71 |

|

Sauce Viejo |

25.18 |

32.27 |

|

Arroyo Leyes |

20.36 |

16.76 |

|

San José del Rincón |

33.69 |

32.52 |

|

Empalme San Carlos |

12.22 |

15.21 |

|

Esperanza |

79.88 |

81.19 |

|

Franck |

85.99 |

95.20 |

|

Pujato Norte |

4.67 |

8.90 |

|

San Agustín |

27.99 |

33.69 |

|

San Carlos Norte |

21.68 |

39.99 |

|

San Jerónimo Norte |

81.52 |

97.20 |

|

Colonia San José |

6.95 |

8.88 |

|

Cayastacito |

30.96 |

32.59 |

|

Santa Rosa de Calchines |

31.23 |

23.85 |

|

Total/promedio |

38.01 |

44.33 |

Fuente: elaboración propia, a

partir de datos del IPEC (2001, 2010).

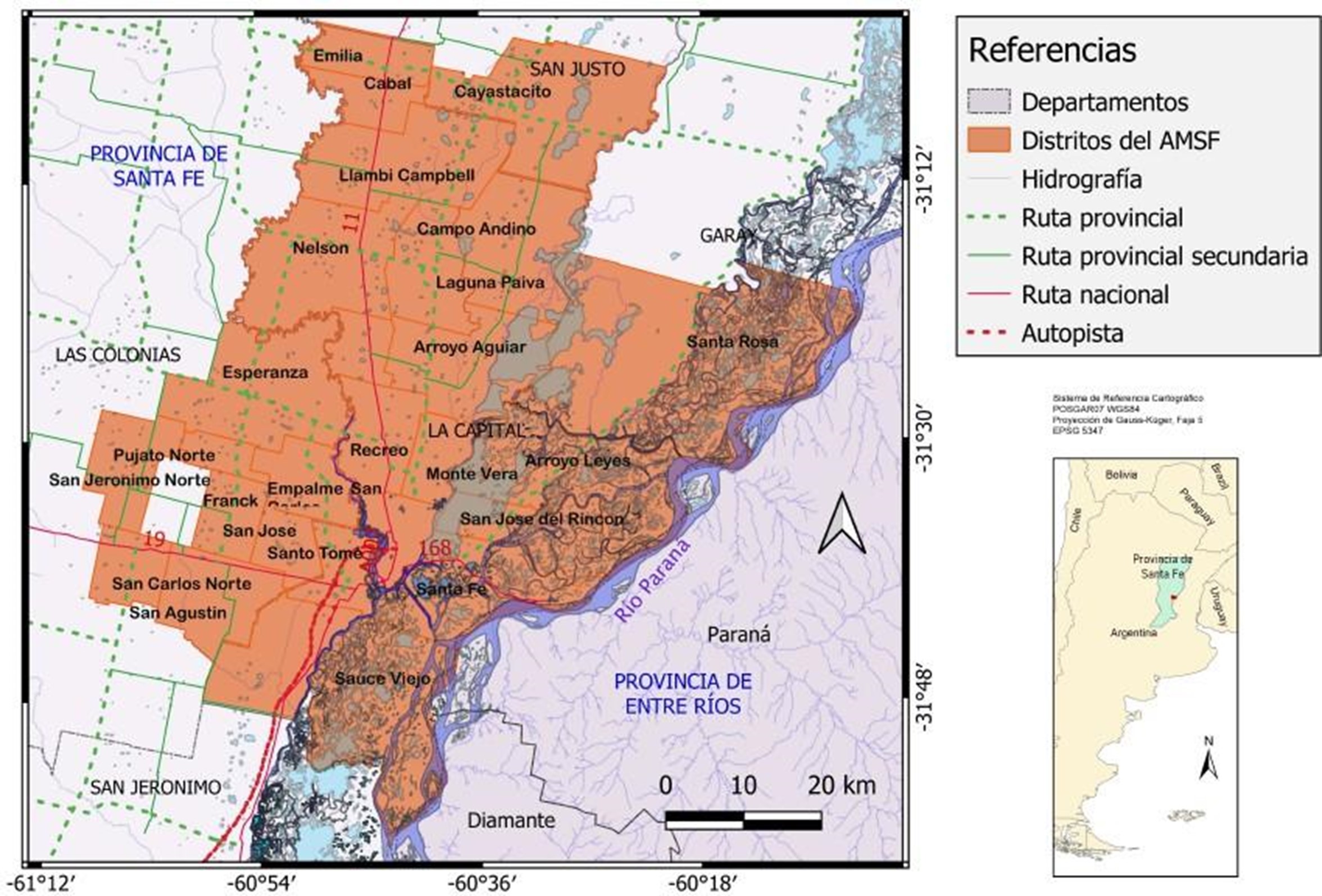

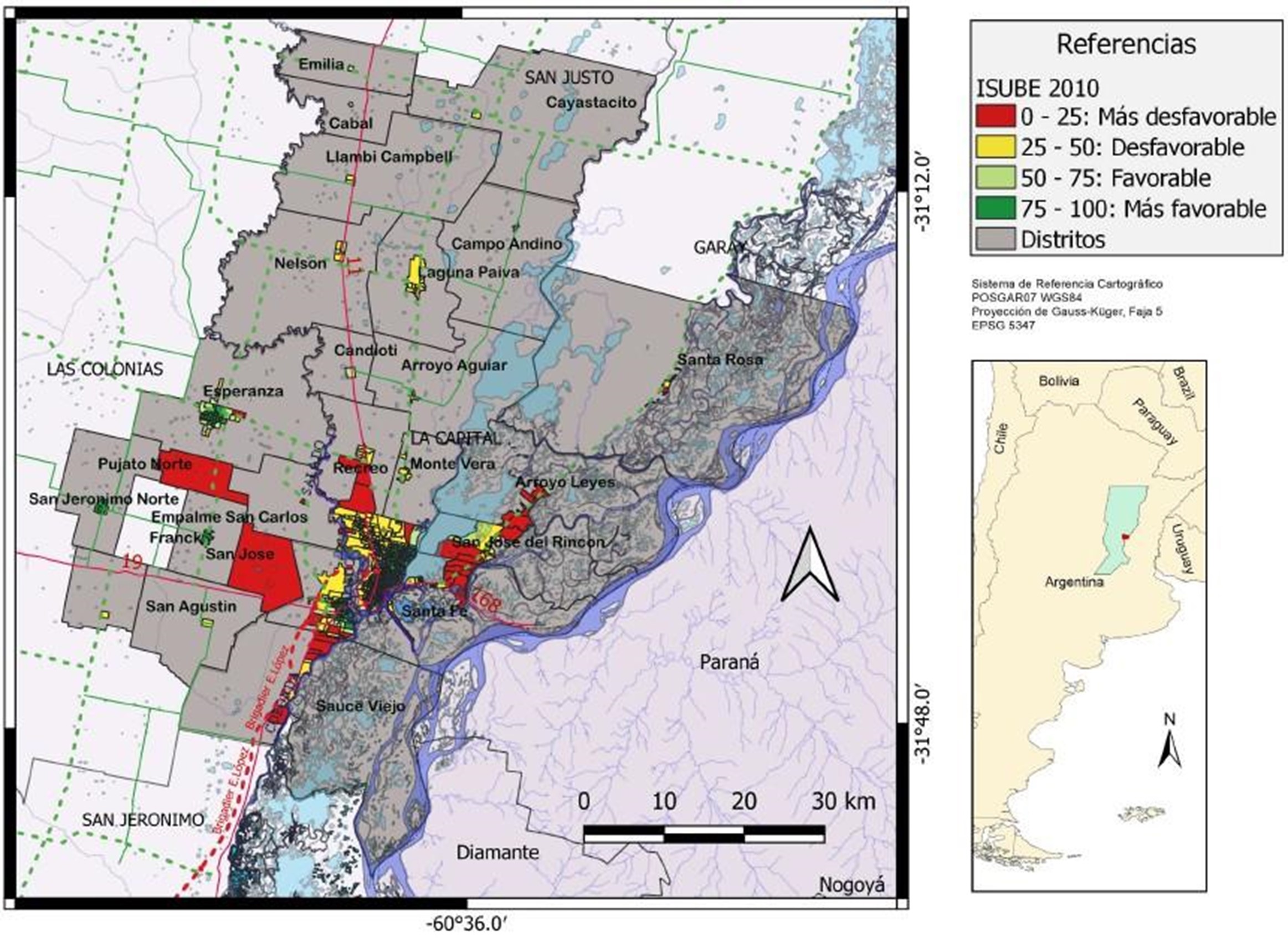

Otra aclaración de índole metodológica refiere a la

cartografía. Las figuras 2 y 3 representan el ISUBE a escala distrital, sin

embargo, los datos de los servicios representan el territorio urbano (a

diferencia de los mapas de población, que representan población total, urbana y

rural). Este hecho se justifica en que, al ser el área de estudio amplia y

dispersa, cartografiar el índice a escala urbana no se visualizaría.

Figura 2. Índice de cobertura de

servicios urbanos básicos esenciales, por distritos, según categorías, 2001

Fuente: elaboración propia, a

partir de SIG 250 IGN e IPEC (2010).

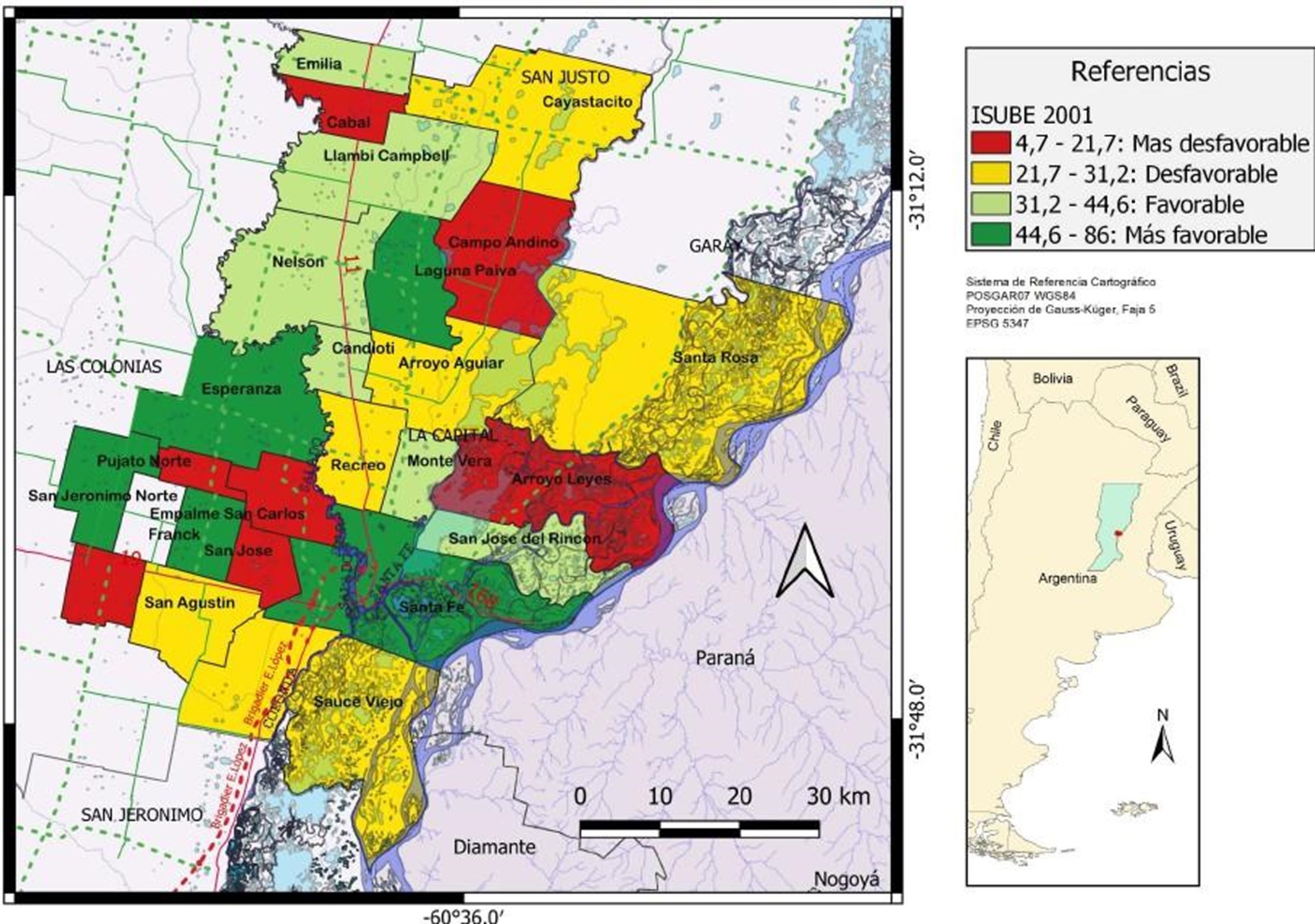

Figura 3. Índice de cobertura de

servicios urbanos básicos esenciales, por distritos, según categorías, 2010.

Fuente: elaboración propia, a

partir de SIG 250 IGN, IPEC (2010) e índice de servicios generado.

Del análisis de la figura 2, en la que se cartografía el

ISUBE 2001, la distribución de la categoría más desfavorable (roja) se

encuentra en los diferentes puntos cardinales del área. Esta situación

corresponde a localidades escasamente pobladas como Pujato

Norte, San José, Candioti, Empalme San Carlos, Campo

Andino, Arroyo Leyes y San Carlos Norte. La categoría desfavorable (amarilla)

se distribuye en tres franjas latitudinales en el norte, centro y sur del área,

encontrándose en los distritos tanto escasamente poblados, como en los

medianamente poblados: Cayastacito, Santa Rosa,

Arroyo Aguiar, Recreo, Sauce Viejo y San Agustín.

Por otra parte, la situación favorable del índice (en verde

claro) tiene disposición predominantemente longitudinal, a lo largo de la ruta

nacional 11 (Llambi Campbell, Nelson y Candioti), con dos localizaciones puntuales: Emilia, al

norte, y Monte Vera y San José del Rincón, en el área de expansión de la ciudad

principal. Finalmente, los distritos con cobertura más favorable (en verde

oscuro) presentan una disposición central en torno a la ciudad de Santa Fe y

Santo Tomé, las localidades más pobladas del área, con una extensión hacia el

oeste, abarcando Esperanza, Franck y San Jerónimo

Norte. Más al norte, Laguna Paiva también presenta este nivel.

En 2010, el índice por categorías presenta la siguiente

distribución: la situación más desfavorable (en rojo) continúa dispuesta en

diferentes puntos cardinales, afectando a los mismos distritos que en 2001, con

excepción de San Carlos Norte (que asciende de categoría) y Santa Rosa (que se

incorpora). También integran esta categoría ciertos agrupamientos en el

suroeste, los distritos escasamente poblados (Pujato

Norte, San José, Empalme San Carlos) en el este del área, los de la rivera

(Santa Rosa y Arroyo Leyes) y Campo Andino, más uno del norte, Cabal.

En cuanto a los distritos con nivel desfavorable (en

amarillo) también se observa una persistencia en esta categoría de localidades

como Sauce Viejo, Recreo, Arroyo Aguiar, Cayastacito,

San Agustín y se incorpora San José del Rincón. La distribución en franjas

latitudinales se mantiene.

Las categorías que reflejan mejores condiciones en

servicios, como la favorable (en verde claro), continúan con una disposición

semejante a la evidenciada en 2001, registrándose en las localidades de la ruta

11, con una localización puntual al norte (Emilia) y otras dos más al centro y

sur. La disposición del área más favorable de cobertura de servicios (verde

oscuro), continúa siendo central como en el periodo anterior, en torno a las

primeras ciudades de la jerarquía urbana metropolitana: Santa Fe, Santo Tomé,

Esperanza, más otras menos pobladas, pero que reflejan las mejores condiciones

de servicios: Candioti, Franck

y San Jerónimo Norte.

En términos generales, la distribución de las diferentes

categorías en el territorio metropolitano no manifestó grandes variaciones con

referencia a la cobertura de servicios. La disposición de los sectores de

mejores y peores niveles de cobertura no tiene una estructura clara. El área

más favorable se ubica en el centro de la metrópoli, en coincidencia con las

dos localidades más pobladas (Santa Fe y Santo Tomé), con una extensión hacia

el oeste, ocupando los distritos de Esperanza, Franck,

San Jerónimo Norte, los mismos que detentan los valores más altos del índice en

2010 (81.19; 95.20; 97.20 respectivamente, frente a 81.15 de Santa Fe y 75,71

de Santo Tomé).

La categoría favorable se dispone siguiendo el eje de la

ruta 11, en términos generales, más dos localizaciones puntuales fuera de este.

De este hecho se puede colegir que dicha infraestructura de comunicación actúa

como promotora de la urbanización.

Finalmente, las áreas con situación desfavorable en la

cobertura de los servicios se localizan al sur y al este del área. Estas zonas

tienen como eje las rutas provinciales (1 y 2) con dos implantaciones nodulares

fuera de estas, en la categoría más desfavorable, en correspondencia con los

distritos de menor población: San José, Empalme San Carlos, Pujato

Norte y Cabal.

Resulta relevante para el análisis la vinculación de las

áreas más desfavorables de ISUBE con los distritos de mayor crecimiento

demográfico, como los casos de Sauce Viejo, Arroyo Leyes y San José del Rincón,

que reciben la dinámica de expansión de la ciudad central Santa Fe.

El AMSF pasó de tener en 2001 un ISUBE de 38.01 a 44.33 en

2010, evidenciando una leve mejoría en la situación general. La evolución de

los índices por localidades, entre 2001 y 2010, fue favorable para el conjunto,

con excepciones de los distritos de Santa Fe, Santo Tomé, Arroyo Leyes, San

José del Rincón y Santa Rosa de Calchines. Para estos casos —y dadas las

características de las variables (hogares y viviendas con servicios)— es viable

pensar que se avanzó en la dotación de los diferentes servicios, pero el

incremento de los hogares, viviendas, y por lo tanto de población, fueron a un

ritmo superior que el de los servicios.

A escala de radios censales (figura 4), la categoría más

desfavorable, cartografiada en rojo, zonifica con precisión los radios con

niveles más bajos de cobertura del ISUBE. En el Distrito Santa Fe, se ubica en

los márgenes norte, suroeste y este, cruzando la laguna Setúbal y el riacho

Santa Fe, los sectores ribereños de Alto Verde, barrio El Pozo y Colastiné (junto a la ruta nacional RN 168 y la RP 1). En

el distrito capitalino, los radios con cobertura baja son los que poseen

mayores volúmenes de población, de hogares con carencias e importante dinámica

de crecimiento demográfico. Allí, 53 radios poseen niveles bajos de cobertura.

Se contabilizan en esos sectores 77 500 habitantes; 23 140 hogares. Así mismo,

San José del Rincón y Arroyo Leyes tienen niveles bajos de coberturay

son los dos distritos que detentan los mayores crecimientos demográficos del

área entre 2001 y 2010. En Santo Tomé, corresponden a este nivel los radios del

norte y oeste, barrios de más reciente consolidación, barrios cerrados junto a

la autopista a Rosario. Sauce Viejo, casi en su totalidad tiene este nivel de

cobertura de servicios.

Figura 4. Índice de cobertura de

servicios urbanos básicos esenciales por radios censales en el Área

Metropolitana de Santa Fe (2010)

Fuente: elaboración propia, a

partir de SIG 250 IGN, IPEC (2010) e índice de servicios generado.

En Esperanza, Recreo, Laguna Paiva y Monte Vera los radios

con niveles más desfavorables son periféricos, en coincidencia con

urbanizaciones recientes y localización de barrios cerrados (como Los Molinos

en Recreo). Localidades pequeñas como Campo Andino, Colonia San José o Pujato evidencian niveles más desfavorables. Santa Rosa de

Calchines posee niveles semejantes en todos sus radios. El área desfavorable

representa la periferia, tanto del distrito Santa Fe, como del resto de las

localidades.

La categoría más favorable de servicios denota una nítida

implantación central en el distrito de Santa Fe, Santo Tomé, Esperanza, en

coincidencia con los sectores urbanos de más antigua constitución, en

coincidencia con los núcleos fundacionales, barrios más tradicionales, áreas de

madurez. También esta situación se refleja en Franck

y San Jerónimo Norte, los distritos de menor población, pero con muy buen nivel

de servicios en el concierto metropolitano. En tanto, la categoría favorable,

ocupa los espacios transicionales de la clase anteriormente analizada para el

caso de Santa Fe.

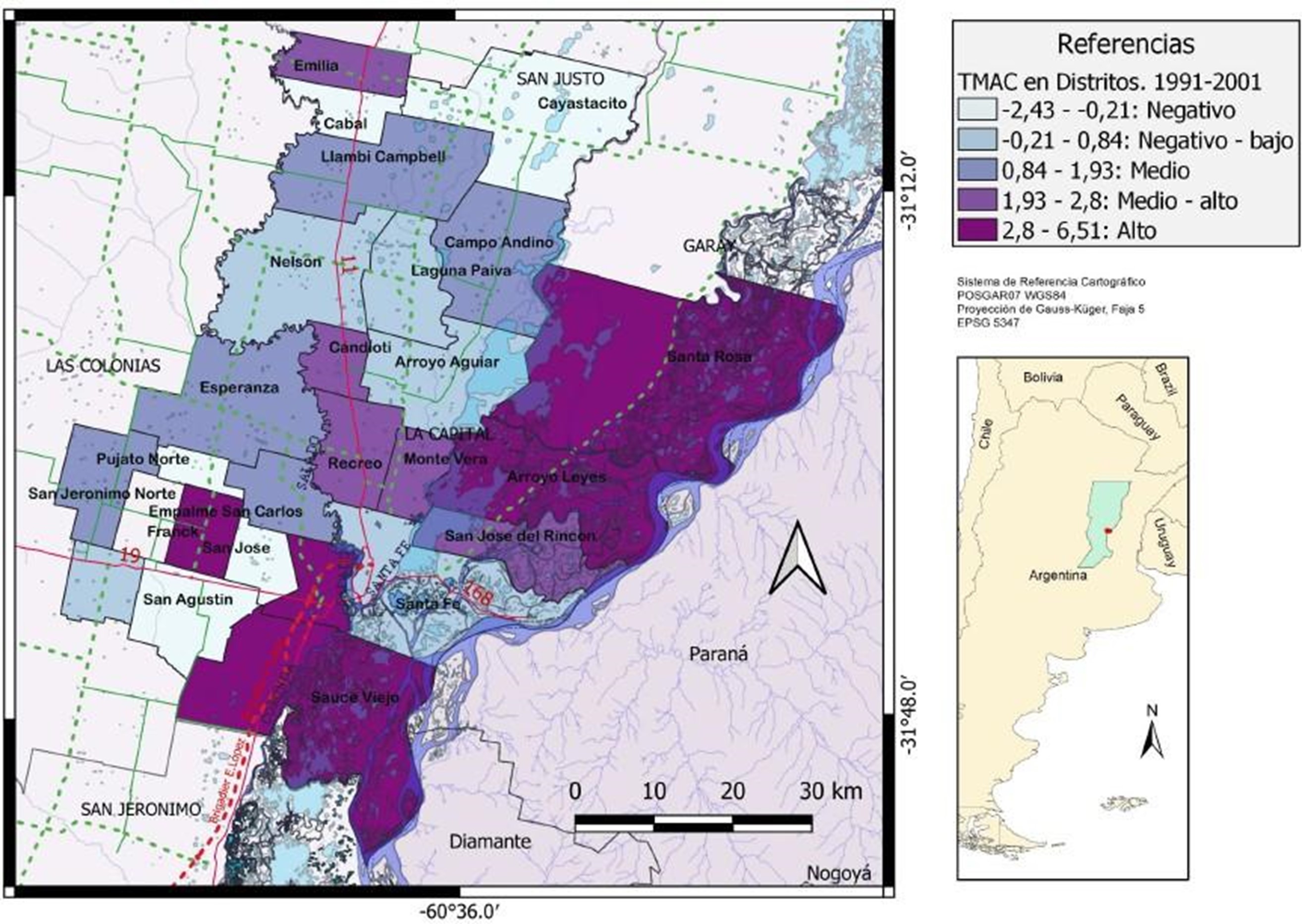

Dinámica demográfica diferencial en las

localidades del AMSF y su relación a los niveles de cobertura

Con el fin de indagar en el comportamiento de la dinámica

poblacional al interior del área metropolitana se calcularon las tasas de

crecimiento medias anuales de los períodos intercensales 1991-2001 y 2001-2010.

De acuerdo con la figura 5, entre los años 1991 y 2001, las mayores tasas de

crecimiento poblacional (correspondientes a las categorías medio alto y alto)

se localizan en localidades situadas en el eje noreste del área urbana: Arroyo

Leyes, Santa Rosa, San José del Rincón, Monte Vera, Recreo y Candioti; asimismo se identifican los casos de Sauce Viejo,

Santo Tomé y Franck, hacia el suroeste. Mientras

tanto, los menores incrementos (categoría bajo y negativo) se evidencian en

tres zonas del AMSF: la ciudad de Santa Fe, un grupo de distritos del norte:

Arroyo Aguiar, Laguna Paiva, Nelson y Cabal, y, finalmente, una serie de

localidades pequeñas del oeste: Pujato Norte, Empalme

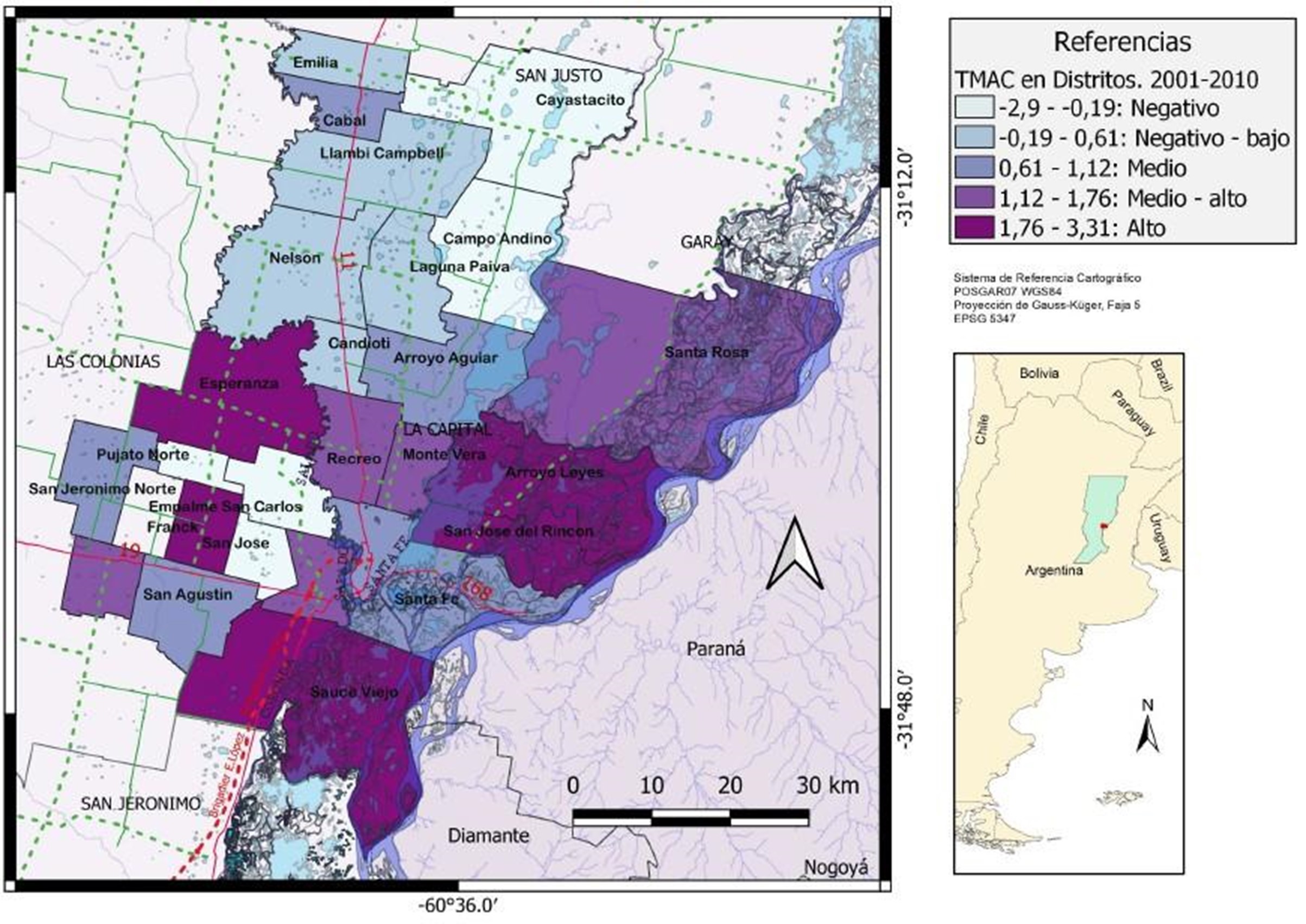

San Carlos, San Agustín y San Carlos Norte. Entre 2001 y 2010 (figura 6) se

concentran los mayores crecimientos en los distritos situados en el sector que

podría llegar a considerarse una segunda corona metropolitana: Sauce Viejo,

Arroyo Leyes, Franck y Esperanza, dado que la

denominada primera corona tiende a atenuar su ritmo: Santo Tomé, Monte Vera y

Recreo. La excepción es San José del Rincón que continúa con un alto

crecimiento. Los crecimientos bajos y negativos se mantienen en general, en las

mismas localidades.

Figura 5. Tasa media anual de

crecimiento de los distritos del AMSF, según categorías entre 1991 y 2001

Fuente: elaboración propia, a

partir de SIG 250 IGN, IPEC (1991 y 2001).

Figura 6. Tasa media anual de

crecimiento de los distritos del AMSF, según categorías entre 2001 y 2010

Fuente: elaboración propia, a

partir de SIG 250 IGN, IPEC (2010).

En atención a los objetivos de este trabajo, se analiza la

relación entre las tasas medias anuales de crecimiento y los niveles de

cobertura de ISUBE. Entre 1991 y 2001, las localidades que mayor tasa media

anual de crecimiento revisten son Sauce Viejo, Arroyo Leyes, Santa Rosa, Santo

Tomé y Franck (figura 5). Entre ellos, los tres

primeros en 2001 registran niveles más desfavorables y desfavorables de ISUBE,

mientras que Franck y Santo Tomé registran una

situación más favorable (verde). Se evidencia, de este modo, localidades con

gran dinámica demográfica, con presencia de un déficit en la dotación de

servicios urbanos básicos esenciales. Es este un indicio de un proceso de

urbanización no planificado, en condiciones inadecuadas para la localización de

nueva población y de residencias.

Entre 2001 y 2010, nuevamente Sauce Viejo y Arroyo Leyes —a

los que se suma San José del Rincón— poseen las tasas de crecimiento de la

población más altas, junto a Esperanza y Franck

(figura 6). Los tres primeros replican una situación semejante al periodo

anterior, en el que la mayor dinámica demográfica se da en condiciones de

servicios más desfavorables y desfavorables (convenciones rojas y amarillas de

las figuras 2 y 3). De todos ellos, quienes se encuentran con una situación de

dotación de servicios de mayor nivel son Franck y

Esperanza, donde el crecimiento poblacional podría estar dándose en condiciones

más adecuadas de urbanización y servicios.

En aquellos distritos donde el crecimiento demográfico es

menor el ritmo de avance de la urbanización y dotación de servicios parecería

acompañar al de la población.

Relación entre magnitud poblacional y

niveles de cobertura de servicios

La tabla 3 permite individualizar la estructura urbana

general del área metropolitana. El AMSF denota una amplia heterogeneidad

poblacional entre los centros urbanos que la integran. En este contexto, el

recurso metodológico de categorías o cohortes poblacionales (Erbiti, 2007; Vapñarsky, 1995) brinda herramientas para el agrupamiento

de los centros urbanos, según su magnitud. De la cohorte i a la IV se agrupan a

los municipios. En la cohorte v y vi, a las comunas. Así, en primer lugar, se

categoriza al municipio de Santa Fe, que tiene el mayor peso poblacional,

extiende su dominio sobre el territorio circundante y presenta una tendencia

descendente de crecimiento. Luego, se identifican centros secundarios

generadores de su propia centralidad submetropolitana

(Santo Tomé —cohorte II— y Esperanza —cohorte III—). En una jerarquía inferior

(cohorte IV), se ubican los municipios de Recreo, San José del Rincón y Laguna

Paiva (superan los 10 000 habitantes y tienen cierta gravitación dentro del

espacio metropolitano). Luego, en la cohorte V, se identifican gobiernos

comunales que se encuentran entre los 2000 y los 10 000 habitantes; varios de

ellos tienen cierta relevancia metropolitana en función de su rol como antiguas

colonias agrícolas que lograron diversificarse y ser centros agroindustriales:

tales son los casos de Franck o San Jerónimo Norte.

Finalmente, la cohorte vi agrupa a las pequeñas comunas, cuya población es

mayoritariamente rural.

El análisis de la tabla 3 permite señalar que en el AMSF se

identifican algunos indicios de procesos correspondientes al estadio

posindustrial de área metropolitana (Pujadas y Font, 1998), ya que Santa Fe, su

ciudad central, ha generado un desborde hacia localidades periféricas. En

efecto, es observable el notorio crecimiento que están experimentando los

distritos ribereños, por lo cual se infiere el incremento de la movilidad

diaria por motivos de trabajo o Commuting.

Si se categorizan las veinticinco localidades del sistema

urbano del AMSF en seis cohortes, se observa que el mayor número (diecinueve)

son comunas, de las cuales ocho registran entre 2000 y 10 000 habitantes y once

tienen menos de 2000 habitantes. La participación de cada cohorte (tabla 3) fue

variando con el correr del tiempo. La localidad principal, Santa Fe, cohorte I,

en 1991 concentraba el 71.16 % de la población del área, descendiendo ese valor

a 4.71 % hacia 2010. Es decir, esta cohorte pierde peso relativo en el conjunto

metropolitano.

Tabla 3. AMSF. Participación

relativa de las cohortes poblacionales (en porcentajes)

|

Cohorte/ Año |

Población |

Cant. Distritos |

1991 |

2001 |

2010 |

Difer. 1991-2010 |

|

I |

Más de 100 000 |

1 |

71.16 |

67.82 |

66.45 |

-4.71 |

|

II |

50 000 a 99 999 |

1 |

9.1 |

10.84 |

11.23 |

2.13 |

|

III |

25 000 a 49 999 |

1 |

6.31 |

6.59 |

7.15 |

0.84 |

|

IV |

10 000 a 24 999 |

3 |

5.76 |

6.16 |

6.25 |

0.49 |

|

V |

2000 a 9999 |

8 |

6.22 |

7.23 |

7.63 |

1.14 |

|

VI |

Menos de 2000 |

11 |

1.44 |

1.37 |

1.29 |

-0.15 |

|

Totales |

|

25 |

100 |

100 |

100 |

0 |

Fuente: elaboración propia a

partir de datos de INDEC (1991, 2001 y 2010).

En 2010, Santa Fe concentra el 66345 % de la población,

seguida con gran diferencia por la cohorte II (con el 11.23 %), muy de cerca la

v, la III y la IV (alrededor de 7 %) y muy por debajo las 11 localidades de

menos de 2000 hab. La primacía en la jerarquía urbana del AMSF se mantiene con

amplios márgenes. La diferencia de pesos entre 1991 y 2010 en la cohorte i

señala el mayor decrecimiento (-4.71). Sin embargo, esta tendencia no es

suficiente para revertir la posición primada de Santa Fe. Son las cohortes II y

V las que ganan mayor peso relativo entre los periodos considerados. La cohorte

VI reduce su peso en el área.

De acuerdo a la tabla 4, el área

evidencia un incremento poblacional, aunque la tasa reduce su crecimiento de

1991 a 2001, respecto a 2001-2010. El área crece, pero a ritmo más moderado. En

el primer periodo intercensal considerado (1991-2001) las mayores tasas de crecimiento

las tienen la cohorte II (Santo Tomé), seguida de la cohorte v, luego la IV, la

III, la I y, finalmente, la VI. Los distritos de menos de 2000 hab. son los que

menos crecen.

Tabla 4. AMSF. Población de las

cohortes poblacionales y tasa media anual de crecimiento (%) e Índice de

Servicios Básicos Esenciales (ISUBE)

|

Cohorte |

Población |

Cant. distritos |

1991 |

2001 |

2010 |

1991-2001 |

2001-2010 |

ISUBE-2001 |

ISUBE-2010 |

|

I |

Más de 100 000 |

1 |

348 215 |

369 589 |

391 231 |

0.60 |

0.63 |

83.05 |

81.15 |

|

II |

50 000 a 99 999 |

1 |

44 533 |

59 072 |

66 133 |

2.87 |

1.25 |

75.81 |

75.71 |

|

III |

25 000 a 49 999 |

1 |

30 898 |

35 885 |

42 082 |

1.51 |

1.77 |

79.88 |

81.19 |

|

IV |

10 000 a 24 999 |

3 |

28 190 |

33 551 |

36 826 |

1.92 |

1.11 |

36.34 |

39.65 |

|

V |

2000 a 9999 |

8 |

30 449 |

39 378 |

44 897 |

2.63 |

1.45 |

45.87 |

51.23 |

|

VI |

Menos de 2000 |

11 |

7028 |

7472 |

7615 |

0.28 |

-0.25 |

21.41 |

31.03 |

|

Totales |

- |

25 |

489 313 |

544 947 |

588 784 |

1.39 |

0.63 |

38.01 |

44.33 |

Fuente: elaboración propia, a

partir de SIG 250 IGN, IPEC (2010).

Entre 2001 y 2010, las mayores tasas medias de crecimiento

las detenta la cohorte III (Esperanza), seguida de la cohorte V, la II, la IV,

la I y la cohorte vi decrece (pierde población). Estas evidencias, además del

crecimiento natural, podrían ser atribuidas al factor migratorio. En ese

sentido, se podría hipotetizar que los flujos generales de población desde la

cohorte vi se dirigirían, en este periodo, hacia la cohorte III,

principalmente, y v. Estos datos son compatibles con procesos de suburbanización y rururbanización

expresados en el crecimiento de la ciudad principal del área (Santa Fe) y el

mayor crecimiento de localidades menores, aledañas a la principal.

En cuanto al comportamiento del ISUBE por cohorte

poblacional en los dos periodos intercensales: en términos generales en el AMSF

se evidencia una mejora en el índice; no obstante, representa un valor de 44.33

(bajo comparado con los índices de cohorte I y III), corresponde a la categoría

favorable de la figura 3.

Las cohortes I, II y III detentan valores de ISUBE

comparativamente más altos que las cohortes de localidades menores. Sin

embargo, el avance en la mejora de servicios es ínfimo entre los dos periodos

intercensales (a excepción de Santa Fe y Santo Tomé, que retroceden en su

valor). Podría atribuirse una mayor dificultad de las localidades más pobladas

para avanzar en la mejora de servicios esenciales, debido a una mayor dinámica

demográfica, mientras que las cohortes de localidades menores, que poseen más bajos