Territorios de migrantes. Conformación urbano-arquitectónica en tres procesos de asentamiento en Venezuela

Territories of migrants. Urban-architectural conformation in three settlement processes in Venezuela

Territórios migrantes. Conformação urbano-arquitetônica em três processos de assentamento na Venezuela

DOI:

https://doi.org/10.15446/cep.v9n2.98257Palabras clave:

cultura material, inmigración, migración, siglo XX, territorio agrícola, territorio petrolero, territorio urbano (es)cultura material, imigração, migração, século XX, território agrícola, território petrolífero, território urbano (pt)

material culture, immigration, migration, 20th century, agricultural territory, oil territory, urban territory (en)

Entre 1830 y 1960 arribaron a Venezuela oleadas de migrantes, cuyo número varió de acuerdo con las políticas migratorias regentes. La principal causa de la inmigración fue la necesidad local de fuerza de trabajo para la colonización y explotación de los inexplorados territorios agrícolas, los recién descubiertos territorios petroleros, y los aun en conformación territorios urbanos. Los extranjeros que salían de sus países de origen a causa del conflicto o la pobreza tenían el potencial para impulsar la prosperidad en dichas tierras.

Ante este panorama, el objetivo del presente artículo es examinar la conformación urbano-arquitectónica en tres procesos de asentamiento de migrantes europeos en territorio venezolano. Para ello se asumió que los grupos inmigrados portan valores, memorias y conocimientos que perviven en la cultura material del lugar de acogida. Para caracterizar a los territorios de migrantes se indagó en sus huellas a través de una revisión documental de fuentes secundarias relacionadas con las temáticas de políticas y datos estadísticos de inmigración, distribución del territorio productivo, proyectos urbanos y arquitectónicos, y el fenómeno de adaptación e identidad cultural.

Between 1830 and 1960, waves of migrants arrived in Venezuela, the number of which varied according to the general migration policies. The leading cause of immigration was the local need for labor to colonize and exploit unexplored agricultural territories, recently discovered oil territories, and those still making urban territories. Foreigners leaving their home countries because of conflict or poverty had the potential to fuel prosperity in those lands.

Given this panorama, this article aims to examine the urban-architectural conformation in three processes of settlement of European migrants in Venezuelan territory. For this, it was assumed that the immigrant groups carry values, memories, and knowledge that survive in the material culture of the host place. In order to characterize the territories of migrants, their footprints were investigated through a documentary review of secondary sources related to the issues of immigration policies and statistical data, distribution of fertile territory, urban and architectural projects, and the phenomenon of adaptation and cultural identity.

Entre 1830 e 1960, ondas de migrantes chegaram à Venezuela, cujo número variou de acordo com as políticas migratórias regentes. A principal causa da imigração foi a necessidade local de força de trabalho para colonizar e explorar os inexplorados territórios agrícolas, os recém-descobertos territórios petroleiros e os ainda em conformação territórios urbanos. Os estrangeiros que saíam de seus países de origem devido ao conflito ou à pobreza tinham o potencial para impulsionar a prosperidade nessas terras. Ante esse panorama, o objetivo deste artigo é examinar a conformação urbano-arquitetônica em três processos de assentamento de migrantes europeus em território venezuelano. Para isso, foi assumido que os grupos imigrados portam valores, memórias e conhecimentos que sobrevivem na cultura material do lugar de acolhida. Para caracterizar os territórios de migrantes, questionou-se sobre suas marcas através de uma revisão documental de fontes secundárias relacionadas com as temáticas de políticas e dados estatísticos de imigração, distribuição do território produtivo, projetos urbanos e arquitetônicos, e o fenômeno de adaptação e identidade cultural.

Territorios de migrantes. Conformación

urbano-arquitectónica en tres procesos de asentamiento en Venezuela

Diego Alexander Buitrago Ruiz. Magíster en Historia y

Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia.

Docente de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja. ORCID: https://

orcid.org/0000-0003-2085-8939 Correo electrónico:

diego.buitrago@usantoto.edu.co

|

Recibido: 7 de septiembre de 2021 |

Aceptado: 14 de julio de 2022 |

Aprobado: 15 de agosto de 2022 |

Resumen

Entre 1830 y 1960 arribaron a Venezuela oleadas de

migrantes, cuyo número varió de acuerdo con las políticas migratorias regentes.

La principal causa de la inmigración fue la necesidad local de fuerza de

trabajo para la colonización y explotación de los inexplorados territorios

agrícolas, los recién descubiertos territorios petroleros, y los aún en

conformación territorios urbanos. Los extranjeros que salían de sus países de

origen a causa del conflicto o la pobreza tenían el potencial para impulsar la

prosperidad en dichas tierras.

Ante este panorama, el objetivo del presente artículo es

examinar la conformación urbano-arquitectónica en tres procesos de asentamiento

de migrantes europeos en territorio venezolano. Para ello se asumió que los

grupos inmigrados portan valores, memorias y conocimientos que perviven en la

cultura material del lugar de acogida. Para caracterizar a los territorios de

migrantes se indagó en sus huellas a través de una revisión documental de

fuentes secundarias relacionadas con las temáticas de políticas y datos

estadísticos de inmigración, distribución del territorio productivo, proyectos

urbanos y arquitectónicos, y el fenómeno de adaptación e identidad cultural.

Palabras Clave: cultura material,

inmigración, migración, siglo XX, territorio agrícola, territorio petrolero,

territorio urbano.

Territories of

migrants. Urban architectural conformation in three settlement processes in

Venezuela

Abstract

Between 1830 and 1960, waves of

migrants arrived in Venezuela, the number of which varied according to the

general migration policies. The leading cause of immigration was the local need

for labor to colonize and exploit unexplored agricultural territories, recently

discovered oil territories, and those still making urban territories.

Foreigners leaving their home countries because of conflict or poverty had the

potential to fuel prosperity in those lands.

Given this panorama, this article

aims to examine the urban-architectural conformation in three processes of

settlement of European migrants in Venezuelan territory. For this, it was

assumed that the immigrant groups carry values, memories, and knowledge that

survive in the material culture of the host place. In order to characterize the

territories of migrants, their footprints were investigated through a

documentary review of secondary sources related to the issues of immigration

policies and statistical data, distribution of fertile territory, urban and

architectural projects, and the phenomenon of adaptation and cultural identity.

Keywords:

material culture, immigration, migration, 20th century, agricultural territory,

oil territory, urban territory.

Territórios

migrantes. Conformação urbanoarquitetônica em três processos de assentamento na

Venezuela

Resumo

Entre

1830 e 1960, ondas de migrantes chegaram à Venezuela, cujo número variou de

acordo com as políticas migratórias regentes. A principal causa da imigração

foi a necessidade local de força de trabalho para colonizar e explorar os

inexplorados territórios agrícolas, os recém-descobertos territórios

petroleiros e os ainda em conformação territórios urbanos. Os estrangeiros que

saíam de seus países de origem devido ao conflito ou à pobreza tinham o

potencial para impulsionar a prosperidade nessas terras. Ante esse panorama, o

objetivo deste artigo é examinar a conformação urbano-arquitetônica em três

processos de assentamento de migrantes europeus em território venezuelano. Para

isso, foi assumido que os grupos imigrados portam valores, memórias e conhecimentos

que sobrevivem na cultura material do lugar de acolhida. Para caracterizar os

territórios de migrantes, questionou-se sobre suas marcas através de uma

revisão documental de fontes secundárias relacionadas com as temáticas de

políticas e dados estatísticos de imigração, distribuição do território

produtivo, projetos urbanos e arquitetônicos, e o fenômeno de adaptação e

identidade cultural.

Palavras-chave:

cultura material, imigração, migração, século XX, território agrícola,

território petrolífero, território urbano.

Introducción

Con el propósito de examinar la conformación

urbano-arquitectónica en tres procesos de asentamiento de migrantes europeos en

territorio venezolano[1]

, este artículo se ha estructurado en cuatro segmentos principales: primero,

inmigración hacia Venezuela, donde se resumen los ingresos de extranjeros a

territorio venezolano entre 1830 y 1960, que estuvieron determinados por las

políticas migratorias y las condiciones económicas que fueron proporcionales al

crecimiento demográfico del país; segundo, asentamiento en territorio agrícola,

donde se revisan algunos de los programas de inmigración dirigida, que

produjeron unidades agrícolas al interior del país enfocadas en la explotación

intensiva de la tierra; tercero, asentamiento en territorio petrolero, donde se

reconocen algunos de los campamentos petroleros a los que arribaron migrantes y

que luego se consolidaron como ciudades intermedias; y, cuarto, asentamiento en

territorio urbano, donde se explican las cantidades masivas de migrantes

formales e ilegales que se ubicaron en las periferias de crecimiento urbano de

Caracas. A modo de conclusión, se realiza una síntesis en torno a las

condiciones y efectos en los migrantes, en términos del acceso al hábitat y su

proceso de adaptación a los nuevos territorios.

El enfoque metodológico para la lectura de las fuentes

consultadas asume que los grupos inmigrados portan valores, memorias y

conocimientos que perviven en la cultura material del lugar de acogida. Para

corroborarlo, se realizó una revisión documental de fuentes secundarias

relacionadas con las temáticas de políticas y datos estadísticos de

inmigración, distribución del territorio productivo, adaptación e identidad

cultural, e incluso literatura ficcional relacionada que permitiera

caracterizar los territorios de migrantes.

Entre los trabajos de corte general que precisaron los

acontecimientos del periodo en cuestión 1 Esta reflexión surgió con ocasión del

Seminario de Vivienda Social en América Latina, parte del Doctorado en Arte y

Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. en Venezuela,

vale la pena nombrar los textos de Juan Martín Frechilla (1994), Beatriz Meza

Suinaga (2014) y Juan Carlos Rey (2011). Además, fueron relevantes las

observaciones consignadas en los archivos de la Comisión Económica para América

Latina y el Caribe (Cepal) y del Centro Interamericano de Vivienda y

Planeamiento Urbano (Cinva), a propósito de la migración interna de los países

latinoamericanos, la tenencia y productividad de la tierra, y la labor

institucional a mediados del siglo XX.

Finalmente, la literatura jugó un papel esencial para

comprender el sentir migrante y la actitud del pueblo venezolano hacia la

llegada de las costumbres extranjeras. La tesis doctoral de Meridalba Muñoz

Bravo, Urbe en palabras: La otra ciudad

venezolana (2006), y la novela Venezuela

imán (1961), del escritor de origen español José Antonio Rial, documentaron

los dramas de la travesía, la promesa de futuro del nuevo mundo, el exotismo

del paisaje y sus gentes, y, en especial, los procesos de transformación territorial

agenciados por la migración.

Inmigración hacia Venezuela

Los procesos de inmigración registrados hacia el territorio

de Venezuela se remontan a la colonización del Imperio español, con la

consecuente erradicación de pueblos indígenas y la migración forzada desde

África, lo que dejó huella en la posterior conformación de la demografía

venezolana. Aunque no se cuenta con cifras exactas, dado que los conteos

censales se oficializaron sólo hasta 1845, se calcula que entre 1832 y 1857

ingresaron a Venezuela aproximadamente 13000 personas, mayoritariamente

españoles (canarios y gallegos) que se dedicaron a las actividades agrícolas.

La medición oficial de 1891 indica que aproximadamente el 2% de la población,

de un total de 2.3 millones de habitantes, estaba constituida por extranjeros.

Para inicios del siglo XX, “en el período comprendido entre 1905 y 1910

entraron a Venezuela 44508 inmigrantes en forma espontánea, pero salieron 38565

venezolanos” (Carruyo et al., 1974, p. 28). La salida masiva tuvo que ver con

las dictaduras de Cipriano Castro (1899-1908) y Juan Vicente Gómez (1908-1935).

Si bien el dictador Gómez había promovido la inmigración con

el propósito de poblar las áreas rurales del país, las normas eran bastante

selectivas al vetar población “no blanca o no europea”. Por tanto, como lo

indicó Mario Valero (2018), el proceso inmigratorio creció muy poco durante las

tres primeras décadas del siglo XX, situación que cambió radicalmente con la

institución de un nuevo régimen político a partir de 1945, cuando se produjo

una ola de migración masiva desde Europa. La migración se explica por las

condiciones de devastación luego de la II Guerra Mundial, que forzó la salida

de ciudadanos europeos hacia múltiples lugares del mundo, y entre ellos

Venezuela se posicionó con una política de apertura de fronteras, aunada al

auge petrolero que se prestaba para brindar condiciones de bienestar a la

población local y foránea. El ímpetu inmigratorio se mantuvo hasta finales de

la década del sesenta, en la que, de nuevo, un cambio político drástico

modificó las condiciones del país (figura 1). En adelante, la llegada de

migrantes transatlánticos se mantuvo hacia la baja, mientras que aumentaba la

llegada de americanos, en especial de colombianos, que buscaban beneficiarse

del ambiente comercial y la calidad de vida superior que producía los réditos

petroleros.

Figura 1. Crecimiento de la

población inmigrante de Venezuela entre 1832 y 1961

Fuente: elaboración propia basada

en datos del INE (2012), Páez (1963) y de Corso (2017).

Aunque las cifras oficiales pueden presentar fallos y además

no tienen en cuenta la migración ilegal, el máximo de población inmigrante que

llegó a tener Venezuela entre 1832 y 1961 fue de poco más del 7% del total de

la población (tabla 1). Los grupos más representativos de migrantes varían de

acuerdo con el momento de medición, pero en términos generales los colombianos

representaban aproximadamente una cuarta parte de los migrantes en los censos

de 1941, 1950 y 1961, mientras que españoles, italianos, portugueses y

estadounidenses, en ese orden, configuraron el resto de la demografía

inmigrante en Venezuela[2]

(tabla 2).

Tabla 1. Población inmigrante de

Venezuela entre 1832 y 1961

|

|

1832-1857 |

1891 |

1920 |

1926 |

1936 |

1941 |

1950 |

1961 |

|

Total población |

1 788 159 |

2 270 941 |

2 385 000 |

2 814 131 |

3 364 347 |

3 850 771 |

5 034 838 |

7 523 999 |

|

Migrantes |

13 000 |

38 606 |

28 620 |

72 138 |

47 026 |

55 654 |

208 640 |

541 553 |

|

0.73 % |

1.70 % |

1.20 % |

2.56 % |

1.40 % |

1.45 % |

4.14 % |

7.20 % |

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Población inmigrante por

país de origen en Venezuela entre 1926 y 1961

|

|

1926 |

1936 |

1941 |

1950 |

1961 |

|

Colombia |

7789 |

19 421 |

16 979 |

45 053 |

102 314 |

|

España |

5769 |

5746 |

6959 |

37 775 |

166 660 |

|

Italia |

3009 |

2652 |

3137 |

43 997 |

121 733 |

|

Portugal |

18 |

28 |

650 |

10 890 |

41 973 |

|

EE. UU. |

2687 |

2227 |

3575 |

11 561 |

13 271 |

|

Polonia |

27 218 |

336 |

3727 |

Sin registro |

Sin registro |

|

Gran Bretaña |

6541 |

6783 |

5516 |

9110 |

Sin registro |

|

Francia |

3065 |

3485 |

3145 |

7281 |

Sin registro |

|

Alemania |

1108 |

1413 |

1712 |

3787 |

Sin registro |

|

Holanda |

1905 |

1502 |

1202 |

2711 |

Sin registro |

|

Otros |

2108 |

3551 |

6717 |

30 875 |

95 612 |

|

TOTAL |

61 217 |

47 144 |

53 319 |

203 040 |

541 563 |

Fuente: elaboración propia basada

en datos del INE (2012), Páez (1963) y de Corso (2017)[3].

El flujo inmigratorio avanzó en paralelo con el crecimiento

demográfico, como lo indican la tabla 1 y la figura 1. Las cifras entre 1832 y

1941 indican un aumento sostenido, aunque lento, pero desde el censo de 1941 la

población creció entre 1 millón y 2 millones y medio en las siguientes dos

décadas, respectivamente. Ese aumento se explica por la concentración de la

población en zonas saludables como la meseta andina y la costa, y también por

la bonanza petrolera que mejoró las condiciones socioeconómicas de los centros

urbanos[4].

Para aproximarse a las sensaciones experimentadas por los

inmigrantes que arribaban a las costas venezolanas provenientes de Europa, José

Antonio Rial, en la novela Venezuela imán (1961), describe el territorio como

exuberante y mitificado por las exploraciones conquistadoras que no lograron

descifrarlo:

A muchos de los

extranjeros que llegan del Viejo Mundo o de la misma América [...] les

interesan la ciudad y el país semideshabitado que comienza aquí mismo, en los

lindes de la urbe, solo porque produce ingentes cantidades de petróleo, porque

hay minas de hierro en las montañas de Imataca, en cerro Bolívar, oro en el río

Yururary y diamantes en el Caroní (p. 16).

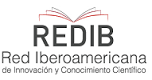

La inmensidad y variedad de las tierras venezolanas

resultaban desconcertantes por su riqueza y capacidad productiva. Durante el

siglo XIX la tierra venezolana se dedicó principalmente al monocultivo del café

y cacao, pero con el descubrimiento de los yacimientos de petróleo a principios

del XX, se reconfiguró el mapa productivo. Al interpretar la serie de

cartografías realizadas por Beatriz Ceballos tituladas La formación del espacio

venezolano (1982), se pueden identificar cinco zonas diferenciadas del territorio

de Venezuela (figura 2): 1) la costa Caribe, donde se ubican los puertos de

entrada y salida de gentes y mercancías (en orden de importancia: La Guaira,

Puerto Cabello, Barcelona, Cumaná y Carúpano); 2) los yacimientos petroleros,

concentrados en la zona del lago de Maracaibo al occidente, y en El Tigre, al

oriente; 3) la red de ciudades junto a la cordillera andina que parte desde la

frontera con Colombia en San Cristóbal y remata en la gran capital Caracas; 4)

la Gran Sabana, al interior del país, donde se concentra la población rural y

la explotación agrícola y ganadera; y, 5) la Amazonía y la Guyana, zonas

inexpugnables de selva con difícil acceso.

Figura 2. Zonificación territorial

de Venezuela

Fuente: elaboración propia basada

en Ceballos (1982).

Como se interpreta a partir de la configuración territorial,

en sus relaciones dialécticas con las capacidades de producción, los procesos

de urbanización y la distribución demográfica, el norte del país también reunía

una red de ciudades interconectadas por concentrar las zonas de explotación

petrolera; no obstante, las ganancias producidas fueron invertidas en su

mayoría en el crecimiento de Caracas, la capital financiera y administrativa.

Mientras tanto, las tierras agrícolas del sur resultaban inoperantes y poco

ocupadas por su extensión e inaccesibilidad.

En ese contexto, las rutas migratorias que se dibujaron

fueron pendulares, de acuerdo con la intención de la política exterior vigente

que trasladó a los inmigrantes desde los puertos de acceso hacia los campos

productivos (petroleros y agrícolas), para retornar a los centros urbanos que

ofrecían mayores condiciones de bienestar.

Asentamiento en territorio agrícola

Con el inicio de la historia republicana venezolana desde

mediados del siglo XIX, el país se enfrentó a enmendar los entuertos de la

guerra y a reconquistar un territorio desconocido e improductivo. En esas

circunstancias, desde el Ejecutivo surgió la idea de poblar el interior del

país con grupos de familias migrantes europeas organizadas en colonias

agrícolas, con el propósito de dominar y activar la producción de estas

tierras. También se plantearon como polos para el desarrollo urbano de pequeñas

ciudades, pero esto no se logró en la gran mayoría de casos y las poblaciones

antiguas permanecieron como centros.

Durante el segundo periodo presidencial del general José

Antonio Páez (1839-1843), se abrieron las puertas a la migración proveniente de

Europa, regularizada a través de una Ley de Inmigración aprobada en 1840. Este

primer paso promovió la colonización agraria de las zonas cercanas a las

capitales costeras. El único asentamiento que prosperó en este programa fue la

Colonia Tovar en el estado Aragua, fundada en 1843 por 374 alemanes.

Los terrenos donados por la familia Tovar en la cordillera

de la costa coincidían con la memoria paisajística de los migrantes: la Selva

Negra junto al Rin y por ello el paisaje de bosque montañoso junto al río Tuy

resultó óptimo. Se trataba de un conjunto de edificaciones sencillas en

bahareque, que luego fueron reconvertidas con un “estilo tipicista alemán”:

marco en madera, paños en mampostería blanca y cubierta de fuerte pendiente a

dos aguas.

Hasta 1870, bajo el mandato del general Antonio Guzmán

Blanco, se retomó la intención de establecer nexos con el interior del

territorio a través de migrantes de origen alemán, italiano, español y francés.

Las pretensiones del general se oficializaron con el Decreto de Inmigración de

1874, por el cual se reglamentó el proceso inmigratorio y colonizador en manos

del Estado —no de la iniciativa privada como en el caso de la Colonia Tovar—.

En el Decreto, “se promovía la ‘Inmigración’, especialmente de personas aptas

para la agricultura, las artes y el servicio doméstico […]. Para coordinar todo

el proceso se creó la Dirección General de Inmigración (1874) con sede en

Caracas y dependiente del Ministerio de Fomento” (Laya, 2017, p. 11).

Derivado del decreto, se fundó en 1874 el Distrito Colonial

Guzmán Blanco, que inició con colonos criollos y quince familias de franceses,

quienes, por no ser agricultores de vocación, fracasaron y abandonaron el

lugar. En su reemplazo fueron llevados colonos venezolanos y 753 extranjeros,

entre franceses (71), italianos (313), españoles (300) y polacos (69). Se

ubicaron en la selva de Guatopo, al sur de Caracas, en inmediaciones de los

actuales estados Miranda y Guárico. La zona, de difícil acceso desde la

capital, era muy fértil para el cultivo de café, caña de azúcar, y frutos

menores que podían ser exportados vía fluvial hasta el Puerto Carenero. La

colonia se constituía de dos municipios y ocho vecindarios que en su momento

alcanzaron los 2500 habitantes.

A la postre, la colonia falló. La incertidumbre de las

cosechas por variaciones climáticas desincentivó a los inmigrantes que, desde

1888, empezaron a abandonar la colonia hacia municipios más consolidados, en

los que buscaron dedicarse a labores comerciales. En 1890 se renombró como Colonia

Independencia y poco más de una década después perdió su estatus territorial

(como todas las colonias hasta ese momento)[5].

Las políticas inmigratorias de este periodo ofrecían

múltiples ventajas a los extranjeros. Por ejemplo: pago de los gastos de viaje

y primeros meses de residencia, las mismas libertades de los criollos

(religiosas, de cátedra, etc.), la exención de impuestos a los útiles traídos

consigo, la cesión de tierras baldías para la producción agrícola y varias

oportunidades de empleabilidad. A pesar de ello, hubo varios problemas que

impidieron consumar los objetivos de ocupación territorial, entre ellos: la dificultad

de erradicar las enfermedades trasmisibles en las selvas y llanuras

inexpugnables; el aislamiento del resto del país por la escasez de vías; la

falta de planificación, fomento y seguimiento de los proyectos; la carencia de

políticas socioculturales de integración de los colonos extranjeros; y, la

imposibilidad de igualar los avances de la extracción petrolera a través de la

producción agrícola por la falta de tecnificación del campo (Muñoz, 2006, p.

126).

Luego de una interrupción en el accionar de las políticas

migratorias dirigidas al campo, fue hasta la promulgación de la Ley de

Inmigración y Colonización de 1936[6],

que se indicó que: “la Nación fomentará la inmigración europea y promoverá, en

cooperación con los Gobiernos de los Estados y las Municipalidades, la

organización de Colonias Agrícolas” (Congreso de la República de Venezuela,

1936, art. 32). Al año siguiente, con la creación del Instituto Técnico de

Inmigración y Colonización (antes llamado Oficina de Inmigración, Colonización

y Repatriación), según Martín, se produjo un reinicio de la fundación de

colonias, como las de Mendoza, en Ocumare del Tuy; Bejarano, Yagrumal, El

Totumo y Goiglle, en el estado Carabobo, y la refundación de la Colonia Bolívar

en el valle de Chirgua, con migrantes de origen suizo y danés, con la intención

de ser una “colonia modelo” (1994, pp. 245-246). Todas fracasaron

Durante algunos meses de 1939, el Instituto Técnico de

Inmigración y Colonización estuvo dirigido por Arturo Uslar Pietri, reconocido

intelectual y muy crítico de la desaforada explotación de hidrocarburos que, a

pesar de producir menos del 3% del empleo, determinaba los ingresos de todo el

país. En comparación, la actividad agrícola y agropecuaria se mantuvo a la

cabeza de las actividades productivas entre 1950 y 1971. Uslar Pietri proponía

“sembrar el petróleo”, es decir, regular el recurso y diversificar la economía

hacia las labores agrícolas o ganaderas. De allí su apuesta definitiva por la

profundización del programa de colonias agrícolas al interior del territorio.

Aunque la propuesta de Uslar Pietri tampoco se concretó, a partir de allí, las

colonias modernas como la colonia agrícola El Cenizo (1946), el Proyecto

agropecuario del Guárico o una colonia en Barlovento (1949), se idearon

alrededor de grandes proyectos infraestructurales que operaban en el

ordenamiento del territorio como represas, hidroeléctricas, puertos y líneas de

ferrocarril.

También se incorporó otra novedad: la posibilidad de un

modelo cooperativo de explotación de la tierra, donde los campesinos dueños de

una porción de terreno producían para el uso doméstico, al tiempo que recibían

bonos de propiedad y salarios colectivos. El ideal era que la comunidad

adquiriese capacidad técnica y de mercadeo para sostenerse a sí misma.

La Unidad Agrícola de Turén, en los llanos del estado

Portuguesa, fue un ejemplo de este modelo cooperativo. El proyecto, propuesto

desde 1947, fue posible gracias al trabajo conjunto del Instituto Técnico de

Inmigración y Colonización (reconvertido en el Instituto Agrario Nacional desde

1949) y la Misión Técnica Agraria Italiana. Como lo relata el cronista Leonel

Canelón (2021), el grupo de 54 familias italianas no arribó sino hasta 1952,

luego de un extenuante viaje en barco que tardó casi dos meses. A los migrantes

se les otorgaban tierras en préstamo siempre y cuando las mantuvieran

productivas, en una relación de distribución entre los extranjeros y los

colonos venezolanos de 2 a 1, para una superficie disponible cercana a las

25000 hectáreas.

Aun con lo anterior, desde tiempos ancestrales, en Venezuela

se practicaba un uso de la tierra a pequeña escala, conocido coloquialmente

como el conuco. Se trataba de parcelas mínimas destinadas al auto sustento

familiar, que consistía en la siembra de maíz y caraota, base alimenticia del

campesino venezolano[7].

Con el programa de Unidades Agrícolas como el de Turén, se

deforestaron zonas extensas para dejar atrás el sistema de conucos y, en

cambio, implantar un modelo de tecnificación y masificación de la producción

agrícola, en especial de arroz y azúcar, basado en el cooperativismo,

parcelamiento y créditos para la pequeña propiedad.

Al seguir este modelo, la colonia de Turén logró los

rendimientos económicos adecuados y fue referente del posible desarrollo rural

de la región de la Guayana, otra zona pendiente de colonización productiva. El

propósito último era la consolidación de una clase media agroindustrial, que

emulara las características del campesinado norteamericano, que gozaba de

facilidades en vivienda, educación y salud, al tiempo que dedicaba su esfuerzo

al aumento de la producción nacional.

A pesar de este éxito, en general, las dificultades para la

conclusión de los proyectos de colonias agrícolas se encontraron en las

desigualdades del campo —cosa general en América Latina—, la tenencia de la

tierra productiva en manos de unos pocos y la inoperancia del Estado en procura

de condiciones aptas para la producción agropecuaria como vías, insumos y

apertura de mercados internos y externos.

Además, como lo indicaba la Cepal en su informe sobre la

inmigración en Venezuela de 1950, resultó problemático que “los inmigrantes y

los venezolanos fueron escogidos más por sus necesidades que por su

competencia, y sin procurarles preparación, supervisión ni ayuda técnica en la

administración y manejo de la tierra” (p. 38). De ello se deduce que los

migrantes eran “útiles” siempre que mejoraran la productividad del territorio

nacional.

Asentamiento en territorio petrolero

La posibilidad de incrementar exponencialmente la

productividad del territorio venezolano se cimienta en 1904, cuando el

presidente Cipriano Castro reguló la explotación petrolera, cuestión que

marcaría el futuro del país hasta hoy. Fue ese fenómeno de usufructo de los

recursos naturales y la multiplicación de las ganancias del Estado, lo que

incitó un flujo migratorio hacia Venezuela desde principios del siglo XX, y que

se sostuvo en la búsqueda de los beneficios del “oro negro”.

Las compañías dedicadas a la explotación petrolera

extranjeras que arribaron a territorio venezolano, como Creole, Shell, Mene

Grande y Mobil, contrataron a trabajadores especializados provenientes de

Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda. Los operarios y sus familiares se

ubicaron en campamentos junto a los yacimientos, dando lugar a enclaves

productivos que atrajeron también a mano de obra local, dadas las condiciones

de relativa estabilidad laboral.

Un ejemplo de este tipo de asentamiento fue el que dio

origen a la población de Cabimas, al oriente del gran lago de Maracaibo. La

explotación petrolera se potenció a partir de 1922 luego de una infructuosa

tarea de exploración iniciada en 1913. El “milagro del pozo de La Rosa” puso a

Cabimas en el mapa venezolano y del mundo. Al pozo llegaron por cientos los

musiúes[8]

para alojarse en casas prefabricadas para familias o en barracas para solteros.

El campamento, de la etapa de exploración, y el campo, de la

etapa de extracción, se constituyeron como conjuntos urbanos primigenios

ordenados sobre calles peatonales que delimitaban cada una de las sencillas

edificaciones habitacionales (figura 3). Los “centros” estaban en las casas de

administración, los comisariatos y las zonas de recreo deportivo. Las

instalaciones se aislaban del resto de la población con cercados para mantener

la introversión de la vida cotidiana, aunque dependían de todos los insumos del

exterior. Este sistema urbano antecedió el estilo de vida de los suburbios

norteamericanos de los años cincuenta, habitados por empleados de familias

nucleares, acomodadas “en casas de dos y tres habitaciones, dos cuartos de

baño, amplios comedores y agradables cocinas, clubes, canchas de tenis,

piscina, escuela y profesores estadounidenses para educar a sus hijos” (Bayne,

2002, citado en Muñoz, 2006, p. 210).

Figura 3. Campo de viviendas para

el personal de las compañías petroleras de Cabimas en 1923

Fuente: Brito y Barboza (2016,

p. 25).

Alrededor de los campos de extranjeros se acumularon grandes

cantidades de obreros locales que provenían de todos los rincones del país:

andinos, centrales, orientales y llaneros. Esto derivó en la saturación de las

zonas habitables óptimas, por lo que en las periferias se configuraron

cinturones de rancherías. La expansión progresiva llevó a la ocupación

improvisada de caseríos vecinos, que terminaron por conformar una ruta de

campos, que luego se transformó en una red de pequeñas “ciudades petróleo” en

el estado Zulia, entre ellas Maracaibo, Ciudad Ojeda, Tía Juana, Santa Rita,

Lagunillas y Bachaquero. Allí se mantuvo una gran producción de crudo, pero con

poco desarrollo urbano o bienestar social.

La vida en estas poblaciones refundadas a razón de la

extracción petrolera se caracterizó por la separación cultural y espacial

recalcitrante entre inmigrantes y criollos, al punto que no se saldó una

verdadera integración. Los forasteros “se esmeraron en hacer valer su acento

imperialista en el trato con los criollos” (Brito y Barboza, 2016, p. 26). Los

ingenieros y técnicos de las compañías petroleras desarrollaron un trato

racista hacia los obreros locales que eran maltratados y carecían de seguridad

o bienestar social alguno. De ello devino una gran huelga petrolera en 1936,

que pretendía la reivindicación de los derechos laborales y sociales.

El aspecto de las incipientes ciudades tenía dos caras. Por

un lado, las zonas residenciales de los técnicos extranjeros mantuvieron una

estricta regulación y control de las compañías; mientras que, del otro lado,

los pueblos criollos mantuvieron un crecimiento orgánico sobre algunas pocas

calles principales, polvorientas como las del viejo oeste.

Para estas zonas sin ordenación los sitios de esparcimiento

se componían de casinos, bares de mala muerte y casas de lenocinio. De acuerdo

con el escritor Rodolfo Quintero, en su ensayo La cultura del petróleo (2018),

se trataba de parajes desolados y:

de calles empetroladas,

estrechas, interrumpidas por casas de madera llenas de moscas y malos olores,

de niños desnudos que se bañan en charcas de agua sucia y aceite mineral.

Calles de ambiente caótico, de las cuales se sale sorpresivamente para caer en

una avenida amplia y plana, tendida entre grandes construcciones. Ciudad donde

el lujo contrasta con la miseria, el hambre con la abundancia de alimentos; con

mercados llenos de día y de noche, de ricos y de pobres, de criollos y de

extranjeros, donde se compra y se mendiga, se roba o se pasa el tiempo

simplemente (p. 57).

Con el tiempo, las zonas exteriores también fueron ocupadas

por migrantes, pero no se consumó la integración, ya que la ocupación

extranjera se dio sobre la base de la segregación socioespacial y generó la

fundación de barrios con demografías exclusivas, con sus propias identidades

culturales y estilísticas, como la de la colonia inglesa.

Este proceso de migración hacia campos preurbanos, es decir,

sitios sin organización administrativa o espacial previa a la llegada de

capital productivo y con potencial de transformación en conglomerados urbanos,

se replicó de manera similar en todas aquellas zonas del norte de Venezuela con

presencia de compañías “explotadoras”, a saber: Punto Fijo, Puerto La Cruz y

los alrededores de Maturín y El Tigre. Aun con las riquezas naturales, los

mismos venezolanos avizoraban que la total dependencia económica de la

explotación petrolífera, respecto de la industria, el artesanado o la

agricultura, era una política peligrosa y con fecha de caducidad.

Asentamiento en territorio urbano

Hemos comentado en los dos casos anteriores migraciones

originadas a partir de políticas y de procesos regulados desde el Estado o

compañías privadas con intereses en la productividad del territorio venezolano.

Empero, dados los conflictos bélicos internos, externos y las dictaduras en

Europa durante los primeros cincuenta años del siglo XX[9],

grupos masivos de personas abandonaron sus países en busca de futuros con

bienestar en América Latina. De todos ellos, solo una pequeña porción hizo

parte de planes de migración dirigida, es decir, atraídos al país de acogida

por gestión gubernamental y que pasaban por rigurosos procesos de selección. En

cambio, la mayoría fueron migrantes espontáneos, irregulares, ilegales o

refugiados, con algún conocimiento empírico en las labores agrícolas, de

construcción u oficios varios.

El principal atractivo para que los ciudadanos europeos

optaran por Venezuela como lugar de acogida fue la productividad petrolera

durante los años cuarenta, que ubicó al país como el mayor exportador del

mundo, lo que se reflejó en los ingresos por familia de un promedio de 2541

USD, el más alto de los países de la Unión Panamericana[10].

Este ingreso seguramente no era homogéneo y aplicaba sobre todo en urbes como

Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y, fundamentalmente, Caracas, el centro

institucional, comercial y espacio dominante de la inversión. Según Ceballos de

Roa (1999) allí se concentraba el 81% de la inversión extranjera, el 79% de la

inversión en manufactura, el 71% de la inversión en construcción, el 50% de la

inversión en servicios y el 75% de la banca comercial.

Desde entonces, paralelo a algunos de los planes de

población de las zonas rurales, las ciudades se constituyeron como los

epicentros del desarrollo físico. Para lograrlo, el Estado se apoyó de nuevo en

las inmigraciones, al desplegar misiones diplomáticas por Europa para

seleccionar y reubicar a las familias de refugiados. Durante las décadas del

treinta al sesenta, ingentes cantidades de migrantes y de población campesina

local se asentaron en los centros urbanos, donde ya existían estructuras de

servicios y posibilidades laborales más amplias que en el campo (figura 4).

Figura 4. Porcentajes de población

urbana/rural de Venezuela entre 1936 y 1961

Fuente: elaboración propia basada

en datos del INE (2012), Páez (1963) y de Corso (2017).

El aumento del flujo inmigratorio hacia las ciudades no

estuvo exento de sospecha por parte de algunos actores locales, quienes

percibían posibles influencias negativas sobre el pueblo venezolano. Por

ejemplo, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935) la desconfianza

por el posible influjo comunista era patente, tanto que el mandatario procuró

mantener un acceso limitado. Según él: “los extranjeros que vengan, pero

graneaditos, uno por uno, para que uno pueda vigilarlos” (Viloria, 2015).

Las políticas de migración venezolanas, al igual que en

otros países americanos estuvieron prejuiciadas por motivos de raza, religión y

capacidad productiva. Se esperaba que fueran personas blancas y de buena

conducta, mientras que se proscribían a lisiados, idiotas, gitanos, buhoneros y

en general a aquellas personas que pudieran contrariar de alguna manera las disposiciones

gubernamentales. La entidad responsable de la selección era la Comisión

Nacional de Inmigración, dependiente del Instituto Agrario Nacional, con el

auspicio de la Organización Internacional de Refugiados y el apoyo logístico de

las embajadas venezolanas en Europa Occidental.

Con la instalación de la Junta de Gobierno Militar en 1948,

liderada por Marcos Pérez Jiménez entre 1952 y 1958, se aplicó una política de

“puertas abiertas”. La apertura, trajo consigo grandes oleadas de inmigración

ilegal, muchos de ellos hombres jóvenes en busca de un espacio de bienestar

para la llegada próxima del resto de su familia[11].

Así lo registraron escritores como José Antonio Rial en

Venezuela imán (1961). El relato autobiográfico encarnado en un periodista de

nombre José Guillermo Torres, relata la historia de quien vive la travesía de

emigración desde los puertos de Islas Canarias con destino a las costas

venezolanas, junto a miles de otros indocumentados[12].

Por su parte, Mariano Picón-Salas (2012), en su ensayo Caracas de 1957,

describió la cotidianidad de los puertos internacionales: “las escotillas de

los barcos arrojaban en la terminal de La Guaira o en los muelles de Puerto

Cabello millares de inmigrantes. Y el que fue hace diez años obrero, ahora

puede ser propietario de una empresa de construcción” (p. 287).

A propósito de la ocupación laboral, con el aumento de la

extracción petrolera en ciudades como Maracaibo y Cabimas, muchos venezolanos

se dedicaron a esas labores y dejaron en vacancia sus puestos en las ciudades.

El nicho fue aprovechado por migrantes españoles, italianos y portugueses, que

se ocuparon como ingenieros y arquitectos[13], o

en tareas como la albañilería, la carpintería, el transporte público, la

manufactura de productos de vestir, la venta de alimentos o la agricultura. En

ciudades como Barquisimeto, Valencia y Maracay, “un buen número de artesanos

europeos, llegados hace poco, han establecido sus pequeños talleres y están

entregados hoy a la manufactura de una gran variedad de productos, aunque en

pequeña escala” (Cepal, 1950, p. 19). Este asunto causó rencillas con algunos

criollos que se sentían desplazados de los beneficios del empleo, aunque la Ley

del Trabajo, surgida gracias a la huelga de obreros petroleros de 1936,

indicaba que al menos el 75% de los empleados debían ser de origen nacional.

Una vez vencida la barrera del empleo, el siguiente

inconveniente al que se enfrentaban los migrantes europeos era la consecución

de un sitio de habitación[14].

El déficit de viviendas que afectaba a los desplazados internos también hizo

mella en los recién llegados al país. Tenían problemas para conseguir un

arrendamiento por falta de constancias sobre sus ingresos o acceso al crédito.

La zona de San Agustín del Sur, en Caracas, es un ejemplo

que contrasta la manera como los inmigrados lograron hacerse a un domicilio

fijo. El proyecto de San Agustín del Sur, realizado en 1927, consistió en

agrupaciones de casas en hilera a las que se accedía por un pintoresco portal

que llevaba a una calle estrecha sin remate, los cuales fueron conocidos como

pasajes (figura 5). Las unidades de vivienda se instalaban en predios angostos

y alargados, a los que se accedía por un pasillo al costado rematado por un

patio. A su lado se distribuían tres habitaciones, mientras que hacia el fondo

se ubicaban la cocina, el baño, una habitación adicional y otro patio

posterior.

Figura 5. Entrada a pasaje en San

Agustín del Sur (Caracas, 1962)

Nota: al fondo se observan los

cerros que luego se ocuparán con "ranchos".

Fuente: tomada de Caracas

Cuéntame (2020).

Las arquitecturas de los pasajes tenían cierto tono

originario de los grupos étnicos que en principio los habitaron y que

estamparon sus herencias en los colores y ornamentos de las fachadas. Para

Picón-Salas (2012):

Los buenos artesonados de

madera de que gustan los constructores vascos; ciertos frisos de ladrillo

contrastando con el muro blanco como en las masías catalanas y levantinas; los

coloreados y casi abusivos mármoles de los genoveses. Hay otros edificios que

parecen, con sus bandas verticales pintarrajeadas, enormes acordeones. Nos dan

ganas de ejecutar en ellos trozos de ópera o alegres tarantelas (p. 284).

Es así, como el espacio urbano de Caracas fue

transformándose en un collage de arquitecturas de lugares lejanos; sin embargo,

paulatinamente los pasajes perdieron su enlucido y parte de su identidad

arquitectónica, al reconvertirse en inquilinatos de estancia temporal.

Por otro lado, el conjunto de las oleadas migrantes internas

y externas alcanzó semejantes proporciones, que degeneró en condiciones de

habitabilidad misérrimas. Justo en el flanco sur de los pasajes, los cerros

fueron colonizados por “ranchos”, es decir, habitaciones improvisadas y sin

acceso a servicios básicos de sanidad e infraestructura. Quienes ocuparon la

urbanización espontánea, fueron los albañiles de las construcciones de San

Agustín del Norte, una zona planificada al otro lado del río Guaire, y en

general, trabajadores de las múltiples obras de modernización física de la

Caracas del régimen “perezjimenista” de los años cincuenta.

El VIII Censo de Población de 1950 advirtió que, de la

totalidad de viviendas registradas en Venezuela, un 46% correspondía a ranchos

ubicados en las zonas rurales, pero también en las ciudades. Eran “calificados

como ‘estructura típica de paredes de bahareque, techo de paja o palma y piso

de tierra’” (Ministerio de Fomento, 1955, citado en Meza, 2014, p.12).

Para hacer frente a la crisis de ocupación irregular, el

Banco Obrero[15],

apoyado en su brazo técnico, el Taller de Arquitectura del Banco Obrero (tabo),

que funcionó entre 1951 y 1958, propuso un plan nacional de vivienda, enfocado

en la erradicación de ranchos y la construcción de viviendas para nuevas

familias, entre ellas las inmigradas. El plan resultó menos ambicioso que uno

propuesto antes, en 1946[16],

dado que la demanda superaba excesivamente las posibilidades de atender el

problema. Por tanto, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, apuntalado en el

Nuevo Ideal Nacional, es decir, la acción material como sustento de legitimidad

del régimen autoritario, decidió enfocar sus esfuerzos en una obra más notoria:

el Plan Extraordinario de Viviendas Cerro Piloto de 1954.

Dicho ideal, planteaba que, para el mejoramiento integral de

la calidad de vida, era necesario “extirpar” cualquier rastro de deterioro de

la sociedad, evidenciado en el fenómeno del rancherismo. Para ello, Pérez

Jiménez censó la cantidad de ranchos y, apoyado en el tabo, realizó un plan de

residencias y superbloques (actual urbanización 23 de enero) que cambiaría la

mentalidad del habitante del rancho. El supuesto era que el obrero venezolano o

extranjero accedía a la tríada del desarrollo-progreso-modernización “al

convertirse en propietario de viviendas higiénicas y confortables” (Banco

Obrero, 1951, citado en Meza, 2014, p. 21). A pesar de los esfuerzos oficiales,

la espontaneidad de la ocupación del territorio de la periferia urbana, con sus

defectos, pero también con su aporte a la diversidad cultural, mantuvo su

camino.

A modo de conclusión

Luego de examinar los tres procesos de asentamiento en

distintos territorios (agrícola, petrolero y urbano) durante el siglo XX en

Venezuela, cabe concluir con una síntesis en torno a las condiciones y efectos

en los migrantes, en términos del acceso al habitar y su proceso de adaptación.

Respecto de los asentamientos en territorios agrícolas que

pretendían colonizar y hacer productivas las tierras con el trabajo de las

familias de migrantes, habría que señalar la concepción latinoamericana que se

tenía del campo, considerado como un lugar de atraso económico y cultural, para

el que se planteaba una reconversión física y moral guiada por los valores de

la tecnificación y la rentabilidad.

A la visión del campo como un problema, la institucionalidad

venezolana respondió con oportunidades, a través de los planes de inmigración

dirigida donde se aprovechaba la tierra y el conocimiento campesino (local y

extranjero) para lograr una mejor distribución de la propiedad rural y las

ganancias derivadas de su explotación. La relación de los migrantes con el

territorio, en su condición de colonos avalados por el Estado, les permitió ser

propietarios de parcelas moderadas de tierra con servicios e incluso una

vivienda básica, a cambio de una explotación continuada de la tierra que

produjera bienestar a mayor escala.

A pesar de la buena intención, la activación del campo

venezolano se enfrentó a un rival insuperable: el petróleo. Los asentamientos

en territorios de explotación petrolera reorientaron la atención de las

políticas, por lo que reconvertir a Venezuela en un Estado agrario de

desarrollo sostenido fue un sueño inconcluso[17].

Además, el desarrollo de Venezuela se mantuvo centralizado, alrededor de la

capital, a donde llegaban los recursos e inversiones de la explotación

petrolera. Los frentes costeros, por su acceso al comercio internacional y

puerto de llegada de la modernidad, mantuvieron un dominio sobre el interior

del país.

Respecto de la adaptación de las identidades migrantes a los

territorios de Venezuela, esta fue una preocupación constante de organismos

panamericanos como la Cepal y el Cinva a mediados del siglo XX. Dado el

crecimiento exponencial de las poblaciones urbanas por los flujos rurales e

internacionales, se produjeron múltiples problemas para las ciudades que no

estaban preparadas para recibir habitantes con un sistema de valores distinto y

cuya adaptación armónica resultó conflictiva. Uno de esos problemas fue

señalado por el arquitecto colombiano Rogelio Salmona, quien afirmó que “el

éxodo es ante todo una ruptura […] lo que trae como consecuencia la nostalgia

del antiguo medio, nostalgia geográfica y cultural, que lo reduce a la soledad

física y afectiva” (Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, 1968, p.

51). Como con las etapas de un duelo, el migrante debía estar dispuesto a

aceptarlo y desprenderse de su origen para sustituirlo por una nueva “cultura

urbana”, a través de un proceso de reeducación que le permitiera mayor libertad

en el medio de acogida[18].

El proceso de adaptación del migrante trasatlántico iniciaba

—sí es que lo hacía— luego de la llegada al puerto de recibo donde podían pasar

meses en espera de las ubicaciones gubernamentales, para dirigirse después a

las zonas de explotación minera o agrícola donde algunos se asentaban. En

cuanto a los asentamientos, la mayoría prefería las grandes urbes,

especialmente Caracas, donde los migrantes se mantenían en movimiento entre el

centro y la periferia de acuerdo con el cambio de su situación laboral, y a la

espera de la llegada del resto de su familia.

Habría que sumar las diferencias en el proceso de adaptación

a un medio rural respecto de un medio urbano. En el habitar rural, que tiende a

ser disperso, suelen haber lazos estrechos y valores comunes que comparten

pequeños grupos de propietarios, así que los habitantes rurales construyen

comunidad. En otro sentido, los habitantes urbanos hacen parte de una

colectividad mayor con menos contacto afectivo. Asimismo, el habitante rural

explota la naturaleza, subsiste desde ella y por eso se arraiga; mientras que,

en el otro caso, las relaciones con el medio urbano son artificiales al estar

dominadas por el consumo de productos.

Algunas de estas cuestiones fueron advertidas por el aparato

gubernamental venezolano. En primera instancia, el presidente Rómulo Betancourt

registraba la alta inversión estatal en la adopción de migrantes europeos desde

1947, al tiempo que era optimista de los aportes de estas poblaciones para la

manutención de la riqueza venezolana. Indicaba, además, “que el Gobierno tiene

por norma no permitir que se nucleen los inmigrantes, sino que se constituyan

colonias mixtas, mezclándose el criollo y quienes vienen de afuera” (Martín,

1994, p. 251). En la misma dirección, la Ley de Inmigración y Colonización de

1966, propuso en su artículo 35 que “en las colonias que se establezcan en la

República deberá instalarse un número de inmigrantes de diversas nacionalidades,

y si fuere posible, un grupo de venezolanos, en número y condiciones que

permitan la asimilación de los primeros” (Congreso de la República de

Venezuela, 1966). Estas medidas constituían una solución intermedia para un

acomodo menos traumático de las poblaciones migrantes al territorio venezolano.

Solo resta comentar que los territorios de migrantes, de

aquellos desarraigados, se configuraron en lo que lograron llevar a cuestas.

Aquello difícil de captar en la historia material, se puede descubrir en

huellas sutiles. De acuerdo con Juan Carlos Rey “la historia de una tierra

donde germinaron semillas propias y semillas ajenas, y donde hoy brotan

semillas nuevas, unas listas para renovar estos campos y otras para continuar

la siembra en otras tierras” (2011, p. 18). Algunos pocos rastros aparecieron

en este examen en las relaciones con el paisaje local —o el paisaje imaginado—,

o en la dimensión espiritual o ritual que atan a un ser con un estar.

Referencias

Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. División de

Estudios de Población. (1968). Seminario

Nacional sobre Urbanización y Marginalidad. Bogotá: Antares, Tercer Mundo.

Brito, D. y Barboza, J. (COMP.) (2016). Cabimas. Memorias de un pueblo petrolero. Zulia: Fondo Editorial unermb. https://es.calameo.

com/read/0044507461caa3521252f

Canelón, L. (2021). Inmigrantes italianos en Turén. En busca

de una esperanza. Portuguesa Al Día.

https://portuguesaaldia.com/inmigrantes-italianos-en-turen-en-busca-de-una-esperanza/

Caracas Cuéntame. [@Caracascuentame] (25 de mayo de 2020). Caracas, año 1962. San Agustín del Sur. [Imagen

adjunta] [Tweet]. Recuperado de

https://twitter.com/caracascuentame/status/1264993598443008001?lang=hi

Carruyo, D., Arrias, A. y Zabala, L. (1974). La población de Venezuela. Caracas: CICRED.

Ceballos de Roa, B. (1982). La formación del espacio venezolano: una proposición para la enseñanza

y la investigación de la geografía nacional. Austin: Universidad de Texas.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

(1950). La inmigración en Venezuela.

United Nations. Economic and Social Council.

Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). (1955). Informe sobre el problema de la Vivienda de Interés Social en América

Latina. Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

Congreso de la República de Venezuela. (1966, 11 de julio).

Ley de Inmigración y Colonización. https://www.oas.org/dil/esp/Ley_Inmigracion_Colonizacion_Venezuela.pdf

Congreso de la República de Venezuela. (1936). Ley de

Inmigración y Colonización.

De Corso Sicilia, G. (2017). PIB y población desde el

período tardo colonial hasta 2014: el caso venezolano. Tiempo & Economía, 5(1), 9-39. DOI:10.21789/24222704.1283

Goldberg, J. (2022, 17 de febrero). Tierra de Gracia, tierra

prometida. Espacio Anna Frank [Entrada

de blog].

https://el-blogdeespacioannafrank.wordpress.com/2022/02/17/tierra-de-gracia-tierra-prometida/

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2012). Demográficos. Censos 1873 – 2011.

República Bolivariana de Venezuela. http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&i-d=171&Itemid=90

Laya Gimón, S. (2017). Colonia

Guzmán Blanco en Guatopo, Venezuela (1874). https://www.academia.edu/35504514/Colonia_Guz-m%C3%A1n_Blanco_en_Guatopo_Venezuela_1874

Martín Frechilla, J. J. (1994). Planes, planos y proyectos para Venezuela. 1908-1958. (Apuntes para una

historia de la construcción del país). Caracas: Universidad Central de

Venezuela.

Meza Suinaga, B. (2014) Gestión estatal de la vivienda en

Venezuela: el Plan Nacional (1951-1955). Cuadernos

del CENDES, 31(87), 1-29.

Muñoz Bravo, M. (2006). Urbe en palabras: La otra ciudad

venezolana. Imaginarios literarios de la urbanización. [Tesis de doctorado,

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Universidad Politécnica

de Cataluña]. https://www.tdx.cat/handle/10803/48760?locale-attribute=es

Páez Celis, J. (1963). Situación demográfica de Venezuela,

1950. Centro Latinoamericano de Demografía – Celade.

Picón-Salas, M. (2012) Suma

de Venezuela. Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Cultura,

Fundación Editorial El perro y la rana.

Quintero, R. (2018). La

cultura del petróleo. Ensayo sobre estilos de vida de grupos de Venezuela. Fundación

Editorial El perro y la rana.

Rey, J. C. (2011). Huellas

de la inmigración en Venezuela. Entre la historia general y las historias

particulares. Caracas: Fundación Empresas Polar.

Rial, J. A. (1961). Venezuela

imán. Buenos Aires: Editorial Losada S.A.

Valero Martínez, M. (2018). Venezuela, migraciones y

territorios fronterizos. Línea

Imaginaria. Revista de Investigación de Estudios Sociales y de Frontera, 6 (3),

1-24.

Viloria Vera, E. (2015, 6 de diciembre) La inmigración en

Venezuela. Analítica [entrada de

blog]. http://www.analitica.com/opinion/la-inmigracion-en-venezuela/

[1] Esta reflexión surgió

con ocasión del Seminario de Vivienda Social en América Latina, parte del

Doctorado en Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede

Bogotá.

[2] Por la difusión

histórica de la diáspora judía y su pertinencia respecto del periodo de máximo

tránsito migratorio hacia Venezuela, vale la pena mencionar que la escritora

Jaqueline Goldberg (2022) afirma que “unos 7500 judíos entraron a Venezuela

entre 1935 y 1950”.

[3] En la década de 1920 se

produjo un pico anómalo, debido al éxodo masivo de polacos que salieron de su

país por el golpe de Estado militar sucedido en mayo de 1926, y que temían una

posible guerra civil o invasión soviética o alemana.

[4] Según los censos

venezolanos los centros urbanos eran concentraciones mayores a 2500 habitantes

[5] Actualmente los

territorios de la antigua colonia, que alcanzaron las 14600 hectáreas, hacen

parte del municipio de La Esperanza y se encuentran dentro del Parque Nacional

Guatopo, estado Miranda.

[6] 6 Para 1912, por medio

de una ley se creó la Oficina Central de Colonización, que regulaba los

derechos sobre la tierra de venezolanos y extranjeros. Le siguió una Ley de

extranjeros de 1932, derogada y reemplazada en 1937.

[7] Según el Censo Agrícola

y Ganadero de 1937, había 24600 conucos (de unas cinco hectáreas cada uno),

mientras que 3300 personas eran propietarias del 85% de las tierras productivas

(con terrenos de más de mil hectáreas cada uno).

[8] Deformación del monsieur

francés, que designa a los extranjeros en Venezuela.

[9] Los conflictos que

provocaron flujos migrantes hacia Venezuela fueron: La Guerra Civil Española

(1936-1939), que exilió a muchos opositores o familias rurales de escasos

recursos; el involucramiento directo de Italia en la II Guerra Mundial, que

dejó al país muy maltrecho y provocó una migración masiva por todo el mundo (a

Venezuela arribaron especialmente entre 1950 y 1959); y en Portugal la

situación era similar a la española: la dictadura de António de Oliveira

Salazar (1932-1968) produjo un éxodo de habitantes hacia distintos países

latinoamericanos, el principal Brasil y luego Venezuela

[10] En la lista le seguía

Puerto Rico con un ingreso por familia de 1909 usd, y aunque los ingresos

nacionales eran mucho mayores en países como Brasil, Argentina y México, la

distribución entre la población era menor (ciss, 1955).

[11] Según un estudio de Julio Páez Celis (1963),

becario del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) —conocido

ahora como División de Población de la Cepal—, para el Censo de 1950 los

migrantes eran tenidos en cuenta en la distribución etaria de la totalidad de

habitantes, encontrándose la mayoría en la franja de los 20 a 45 años. En el

mismo censo se registraron 12622 nacionalizados (6814 hombres y 5808 mujeres).

[12] Según Martín (1994), aproximadamente un 69%

de la población española se asentó en Caracas (unas 167000 personas).

[13] Aunque algunos migrantes

estaban capacitados para incrustarse en los aparatos gubernamental, comercial o

universitario, permanecía el recelo sobre ellos: “aquí sólo necesitamos

campesinos y albañiles, no filósofos ni arquitectos ni psiquiatras, y menos aún

subproductos de guerras y revoluciones” (Rial, 1961, p.75).

[14]La Ley de Inmigración de

1966 preveía una respuesta transitoria al respecto: “artículo 15. El Ejecutivo

Federal queda facultado para mandar a construir edificios especiales para el

recibo y alojamiento de los inmigrantes, en aquellos puertos y ciudades en

donde lo juzgare necesario. Mientras fueren construidos estos edificios, los

inmigrantes serán alojados en aquellas casas o establecimientos que se

habiliten al efecto” (Congreso de la República de Venezuela, 1966).

[15] El Banco Obrero fue una

institución encargada inicialmente de realizar préstamos para la adquisición de

vivienda formal. Tuvo dos etapas principales. La primera entre 1928 y 1946, en

la que hizo intervenciones de pequeña escala y baja densidad. Y la segunda,

entre 1946 y 1958, cuando se sumó al proceso de modernización a través de los

planes nacionales de vivienda, concentrándose en proyectos de erradicación de

ranchos.

[16] En 1946 el Banco Obrero

propuso el primer Plan de Vivienda de Venezuela con la construcción de 40000

unidades durante diez años, con la intención de abarcar casi todo el territorio

nacional. El plan contempló proyectos para casas tipo, determinados “según

rasgos climáticos y ambientales de cada localización urbana […] y según la

diversidad de modelos adaptados a las 14 ciudades seleccionadas” (Meza, 2014,

p. 19). El plan, liderado por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva y el

ingeniero Leopoldo Martínez Olavarría, no se logró poner en marcha y tuvo que

ser modificado desde sus bases.

[17] El informe de

Inmigración en Venezuela de la Cepal de 1950 enumeró otras dificultades para el

desarrollo óptimo de los planes de inmigración hacia el campo en Venezuela como

la falta de empleo, la dificultad del transporte y el dominio del medio físico;

la inaccesibilidad a servicios de sanidad, educación, vivienda y crédito; el

elevado costo de la vida; y los obstáculos para la comercialización de los

productos.

[18] El proceso de

reeducación podría entenderse en dos vías. Por un lado, la asimilación del

migrante de las costumbres locales, y por el otro, en el caso rural, la

“civilización” de la población campesina por la influencia de los hábitos

europeos.

Referencias

Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. División de Estudios de Población. (1968). Seminario Nacional sobre Urbanización y Marginalidad. Bogotá: Antares, Tercer Mundo.

Brito, D. y Barboza, J. (COMP.) (2016). Cabimas. Memorias de un pueblo petrolero. Zulia: Fondo Editorial UNERMB. https://es.calameo.com/read/0044507461caa3521252f

Canelón, L. (2021). Inmigrantes italianos en Turén. En busca de una esperanza. Portuguesa Al Día. https://portuguesaaldia.com/inmigrantes-italianos-en-turen-en-busca-de-una-esperanza/

Caracas Cuéntame. [@Caracascuentame] (25 de mayo de 2020). Caracas, año 1962. San Agustín del Sur. [Imagen adjunta] [Tweet]. Recuperado de https://twitter.com/caracascuentame/status/1264993598443008001?lang=hi

Carruyo, D., Arrias, A. y Zabala, L. (1974). La población de Venezuela. Caracas: CICRED.

Ceballos de Roa, B. (1982). La formación del espacio venezolano: una proposición para la enseñanza y la investigación de la geografía nacional. Austin: Universidad de Texas.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (1950). La inmigración en Venezuela. United Nations. Economic and Social Council.

Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). (1955). Informe sobre el problema de la Vivienda de Interés Social en América Latina. Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

Congreso de la República de Venezuela. (1966, 11 de julio). Ley de Inmigración y Colonización. https://www.oas.org/dil/esp/Ley_Inmigracion_Colonizacion_Venezuela.pdf

Congreso de la República de Venezuela. (1936). Ley de Inmigración y Colonización.

De Corso Sicilia, G. (2017). PIB y población desde el periodo tardo colonial hasta 2014: el caso venezolano. Tiempo & Economía, 5(1), 9-39. https://doi.org/10.21789/24222704.1283

Goldberg, J. (2022, 17 de febrero). Tierra de Gracia, tierra prometida. Espacio Anna Frank [Entrada de blog]. https://elblogdeespacioannafrank.wordpress.com/2022/02/17/tierra-de-gracia-tierra-prometida/

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2012). Demográficos. Censos 1873 – 2011. República Bolivariana de Venezuela. http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=171&Itemid=90

Laya Gimón, S. (2017). Colonia Guzmán Blanco en Guatopo, Venezuela (1874). https://www.academia.edu/35504514/Colonia_Guzm%C3%A1n_Blanco_en_Guatopo_Venezuela_1874

Martín Frechilla, J. J. (1994). Planes, planos y proyectos para Venezuela. 1908-1958. (Apuntes para una historia de la construcción del país). Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Meza Suinaga, B. (2014) Gestión estatal de la vivienda en Venezuela: el Plan Nacional (1951-1955). Cuadernos del CENDES, 31(87), 1-29.

Muñoz Bravo, M. (2006). Urbe en palabras: La otra ciudad venezolana. Imaginarios literarios de la urbanización. [Tesis de doctorado, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña]. https://www.tdx.cat/handle/10803/48760?locale-attribute=es

Páez Celis, J. (1963). Situación demográfica de Venezuela, 1950. Centro Latinoamericano de Demografía – Celade.

Picón-Salas, M. (2012) Suma de Venezuela. Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Fundación Editorial El perro y la rana.

Quintero, R. (2018). La cultura del petróleo. Ensayo sobre estilos de vida de grupos de Venezuela. Fundación Editorial El perro y la rana.

Rey, J. C. (2011). Huellas de la inmigración en Venezuela. Entre la historia general y las historias particulares. Caracas: Fundación Empresas Polar.

Rial, J. A. (1961). Venezuela imán. Buenos Aires: Editorial Losada S.A.

Valero Martínez, M. (2018). Venezuela, migraciones y territorios fronterizos. Línea Imaginaria. Revista de Investigación de Estudios Sociales y de Frontera, 6 (3), 1-24.

Viloria Vera, E. (2015, 6 de diciembre) La inmigración en Venezuela. Analítica [entrada de blog]. http://www.analitica.com/opinion/la-inmigracion-en-venezuela/

Cómo citar

APA

ACM

ACS

ABNT

Chicago

Harvard

IEEE

MLA

Turabian

Vancouver

Descargar cita

CrossRef Cited-by

1. Carlos Enrique Hoyos-Mendoza. (2025). Seguimiento y monitoreo a la crisis migratoria venezolana en la ciudad de Arauca-Colombia, asentamiento el Refugio. Análisis espacio-temporal entre 2015 y 2023. PROSPECTIVA. Revista de Trabajo Social e Intervención Social, , p.e20113797. https://doi.org/10.25100/prts.v0i39.13797.

Dimensions

PlumX

Visitas a la página del resumen del artículo

Descargas

Licencia

Derechos de autor 2022 Diego Alexander Buitrago Ruiz

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.