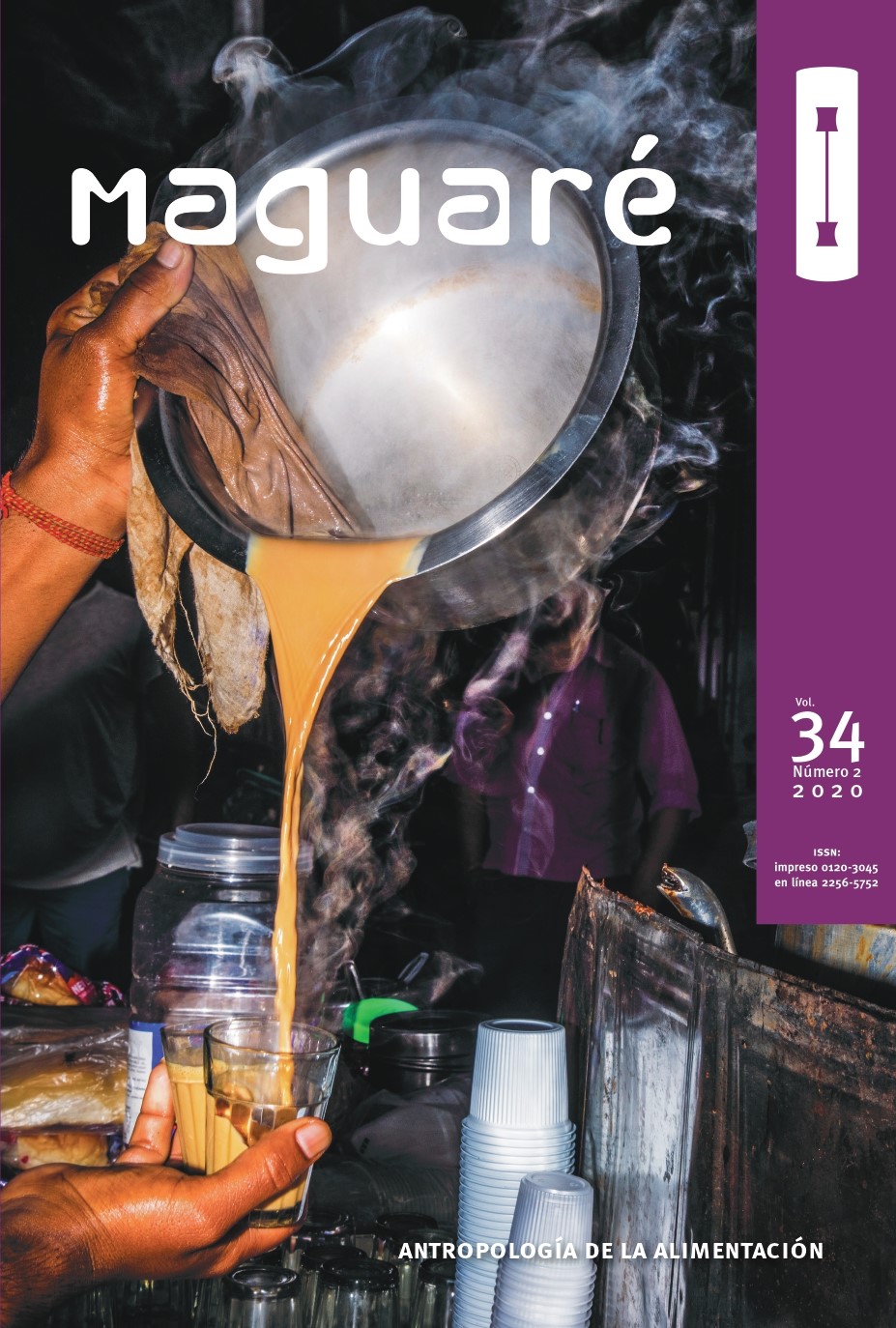

Aproximación etnográfica a la alimentación y la comida de las mamitas camëntsá en el Valle de Sibundoy

How Camentsa Mamitas of the Sibundoy Valley, Putumayo cook: an Ethnographic Approach

Abordagem etnográfica da alimentação e da refeição das “mamitas” camëntsá no Vale de Sibundoy

DOI:

https://doi.org/10.15446/mag.v34n2.92580Palabras clave:

chicha, comunidad camëntsá-biyá, cocina tradicional, cultura alimentaria, mujeres indígenas, sopas, transformaciones culinarias, valle de Sibundoy (Putumayo). (es)chicha, comunidade camëntsá-biyá, cozinha tradicional, cultura alimentar, mulheres indígenas, sopas, transformações culinárias, valle de Sibundoy (Putumayo). (pt)

Camentsá-Biyá indigenous community, chicha, culinary transformations, food culture, mamitas (indigenous women), soups, Sibundoy Valley (Putumayo, Colombia), traditional cuisine. (en)

Descargas

A partir de la convivencia y trabajo de campo con algunas mamitas (mujeres mayores) de la comunidad indígena camëntsá-biyá del valle del Sibundoy (Putumayo), este artículo explora desde una perspectiva etnográfica la cultura alimentaria de esa comunidad. Se detiene en la forma como estas mujeres producen la alimentación mediante distintas tácticas que revelan su capacidad de acción en la vida cotidiana y su contribución a la reproducción física y cultural camëntá. Para ello, presento las formas de clasificación y las formas de obtención y consumo de algunos alimentos como las sopas, que ocupan un lugar central en la alimentación camëntsá, y la chicha, un alimento clave para que las mamitas accedan a la fuerza de trabajo necesaria para trabajar en sus chagras. Abordo, a la vez, algunas transformaciones alimentarias generadas por el impacto de actores externos, como la introducción del arroz en la dieta y la manera en que las mamitas lo incorporan de forma crítica y creativa.

Based on intensive fieldwork with the mamitas, Camentsa indigenous elder women, this article addresses the food culture of the Camentsá-Biyá indigenous community of the Sibundoy Valley in Putumayo, Colombia. From an ethnographic perspective, I explore how these women display a series of tactics to produce food. I argue that these procedures reveal them as active agents of everyday life and shed light into their contribution to Camentsa’s physical and cultural survival. I delve into these issues by examining how these women classify, relate to, prepare, and consume certain key foods as soups. I also highlight the importance of chicha (corn beer), that permits these women to hire the workforce they need for their orchards. Finally, I examine the mamitas’ critical and creative response to some of the food-consumption transformations brought about by external agents, as the introduction of rice as an ingredient of daily consumption.

A partir da convivência e do trabalho de campo com algumas “mamitas” (mulheres mais velhas) da comunidade indígena camëntsá-biyá do valle del Sibundoy (Putumayo, Colômbia), este artigo explora sob uma perspectiva etnográfica a cultura alimentar dessa comunidade. Foca-se na forma como essas mulheres produzem a alimentação mediante diferentes táticas que revelam sua capacidade de ação na vida cotidiana e sua contribuição para a reprodução física e cultural camëntsá. Para isso, apresento as formas de classificação e as formas de obtenção e consumo de alguns alimentos como sopas, que ocupam um lugar central na alimentação camëntsá, e a “chicha”, um alimento-chave para que as “mamitas” tenham acesso à força de trabalho necessária para trabalhar em seus “chagras” (camponês dos Andes equatoriano). Ao mesmo tempo, abordo algumas transformações alimentares geradas pelo impacto de atores externos, como a introdução do arroz na dieta e na maneira em que as “mamitas” o incorporam de forma crítica e criativa.

Referencias

Abercrombie, Thomas. 1993. “Caminos de la memoria en un cosmos colonizado: Poética de la bebida y la conciencia histórica en k'ulta”. En Borrachera y memoria: La experiencia de lo sagrado en los Andes, editado por Thierre Saignes, 139-170. Lima: Institut français d’études andines. DOI: https://doi.org/10.4000/books.ifea.6988

Aguilar, Paris. 2001. “Por un marco teórico conceptual para los estudios de la antropología de la alimentación”. Anales de Antropología 35: 11-29. http://www.revistas.unam.mx/index.php/antropologia/article/view/14884

Belaunde, Luisa Elvira. 2005. El recuerdo de Luna. Género, sangre y memoria entre los pueblos amazónicos. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Barrientos, Vandré y Juan Carlos Palacios. 2011. “Importancia del huerto casero en la seguridad alimentaria. Caso de la comunidad indígena de camentsá del valle de Sibundoy, Colombia”. CienciaAgro 2: 313-318.

Bonilla, Víctor Daniel. 2006. Siervos de Dios, amos de indios. El Estado y la misión capuchina en el Putumayo. Cali: Universidad del Cauca - Universidad del Valle. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvpv50vr

Cabildo indígena Camëntšá Biyá. 2012. Sembrando el maíz, fruto de la fuerza y la esperanza para asegurar el buen vivir camentsá. Plan salvaguarda camëntšá. 2012. Sibundoy: Ministerio del Interior y Cabildo indígena Camëntšá Biyá.

Cabrera, Elsa. 2004. El agroecosistema “chagra” entre los indígenas en la Amazonia. Luna Azul 19: 1-5.

Camacho, Juana. 2011. Embodied Tastes: Food and Agrobiodiversity in the Colombian Andes. Tesis de doctorado en Filosofía. University of Georgia, Athens.

Camëntsá, Pueblo. 2004. “Plan Integral de Vida del Pueblo Camentsá. Camëntsá Biyang Ca Jëbtsenashecuastonam: continuando las huellas de nuestra historia”. Sibundoy: Cabildo indígena Camëntšá Biyá. No publicado.

Charles, Nicola y Marrio Kerr. 2002. "Es así porque es así: diferencias de género y edad en el consumo familiar de alimentos". En Alimentación y cultura. Necesidades, gustos y costumbres, editado por Jesús Contreras, 200-216. Barcelona: Alfaomega.

Chitiva, Andrea. 2014. “La cocina-comida como relato y los relatos de cocina-comida”. Trabajo de grado en Comunicación Social. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. http://hdl.handle.net/10554/5524

Contreras, Jesús y Mabel Gracia. 2005. Alimentación y cultura: perspectivas antropológicas. Barcelona: Ariel.

Departamento Nacional de Planeación DANE. 2018. Población Indígena de Colombia. Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018

De Certeau, Michel. 2000. La invención de lo cotidiano 1. Artes de hacer. México: Universidad Iberoamericana.

Devault, Marjorie. 2008. “Conflict and Deference”. En Food and culture: a reader, editado por Caroline Counihan and Penny van Esterik, 240-258. New York: Taylor & Francis.

Douglas, Mary. 1995. “Las estructuras de lo culinario”. En Alimentación y cultura: necesidades, gustos y costumbres, editado por Jesús Contreras, 171-198. Barcelona: Edicions Universitat Barcelona.

Echeverri, Juan Álvaro. 2002. “La naturaleza es bagazo y la humanidad almidón: visión del medio natural desde los grupos que consumen ambil de tabaco”. Boletín de Antropología 15, 32: 13-30.

Espeitx, Elena y Mabel Gracia. 1999. La alimentación humana como objeto de estudio para la antropología: posibilidades y limitaciones. Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales 19: 137-152. https://revistas.um.es/areas/article/view/144821

Fischler, Claude. 1995. El (h)omnívoro: El gusto, la cocina y el cuerpo. Barcelona: Anagrama.

Giard, Luce. 2000. "Hacer de comer". En La invención de lo cotidiano 2. Habitar, cocinar, editado por Michel de Certau, 151-256. México: Universidad Iberoamericana.

Gose, Peter. 2004. Aguas mortíferas y cerros hambrientos: ritos agrarios y formación de clases en un pueblo andino. Quito: Abya Yala.

Gow, Peter. 1989. “The Perverse Child: Desire in a Native Amazonian Subsistence Economy”. Man 24, 4: 567-582. DOI: https://doi.org/10.2307/2804288

Jamioy, Hugo. 2010. Bínÿbe Oboyejuayëng: danzantes del viento. Bogotá: Ministerio de Cultura.

McCallum, Cecilia. 1998. “O corpo que sabe: da epistemologia kaxinawá para uma antropologia médica das terras baixas sul-americanas”. En Antropologia da saúde: traçando identidade e explorando fronteiras, organizado por Paulo Alves y Miruam Rabelo, 215-245. Rio de Janeiro: Fiocruz. DOI: https://doi.org/10.7476/9788575414040.0012

McCallum, Cecilia. 1999. Aquisição de gênero e habilidades produtivas: o caso Kaxinawá. Revista Estudos Feministas 7, 1-2: 157-175.

McCallum, Cecilia. 2013. Intimidade com estranhos: Uma perspectiva Kaxinawá sobre confiança e a construção de pessoas na Amazônia. Mana 19, 1: 123-155. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-93132013000100005

Maluf, Renato y Francisco Menezes. 2000. Caderno “Segurança Alimentar. Paris: FHP.

Meertens, Donny. 2000. Ensayos sobre tierra, violencia y género. Bogotá: Colección CES, Universidad Nacional de Colombia.

Messer, Ellen. 2002. “Perspectivas antropológicas sobre la dieta”. En Alimentación y cultura. Necesidades, gustos y costumbres, editado por Jesus Contreras, 27-67. Barcelona: Alfaomega.

Mintz, Sidney. 1996. Dulzura y poder: el lugar del azúcar en la historia moderna. México: Siglo Ventiuno editores.

Mintz, Sidney. 2001. “Comida e antropologia: Uma breve revisão”. Revista Brasileira de Ciências Sociais 16, 47: 31-41. DOI: https://doi.org/10.1590/S0102-69092001000300002

Monsalve, Dora. 2006. La humanidad de las semillas sembrada en la santa tierra: la economía campesina en el Valle de Tenza. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Montanari, Massimo. 2006. La comida como cultura. Asturias: Trea.

Nieto, Juana. 2006. Mujeres de la abundancia. Tesis de maestria en Estudios Amazónicos. Universidad Nacional de Colombia, Leticia.

Patiño, Germán. 2007. Fogón de negros: cocina y cultura en una región latinoamericana. Bogotá: Convenio Andrés Bello.

Patiño, Víctor Manuel. 1990. Historia de la cultura material en la América Equinoccial: Alimentación y alimentos. Vol. 1. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.

Pazzarelli, Francisco. 2010. “La importancia de hervir la sopa. Mujeres y técnicas culinarias en los Andes”. Antípoda 10: 157-181. DOI: https://doi.org/10.7440/antipoda10.2010.08

Quiroga-Dallos, Indira. 2015. Cozinhar bonito. uma etnografia da cultura alimentaria camentsá. Disertación de maestría en Antropología. Universidade Federal da Bahia, Salvador de Bahia.

Randall, Robert. 1993. “Los dos vasos: Cosmovisión y política de la embriaguez desde el inkanato hasta la colonia”. En Borrachera y memoria: La experiencia de lo sagrado en los Andes, editado por Thierre Saignes, 73-112. Lima: Institut français d’études andines. DOI: https://doi.org/10.4000/books.ifea.6984

Rodríguez, Adelaida. 2014. “Los productos de chagra para la vida y para la salud”. Mundo Amazónico 5: 309-326. https://revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/article/view/45752 DOI: https://doi.org/10.15446/ma.v5.45752

Román, Rufina. 2005. “La chagra: materialización del saber indígena entre los huitoto, Amazonas, Colombia”. En Las mujeres indígenas en los escenarios de la biodiversidad, editado por Elsa Escobar, Pía Escobar, Aracely Pazmiño y Astrid Ulloa, 35-38. Bogotá/Quito: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); Fundación Natura Colombia; Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

Rosas, Diana. 2004. “Reflexionando sobre la noción de mujer: Una ‘blanca’, entre mujeres letuama, matapí, yukuna y tanimuka del río Mirití-Paraná Amazonas”. Boletín de Estudios Amazónicos 1: 73-80.

Rosas, Gabriel. 2018. La cocina: un escenario para la reconstrucción de memoria. Trabajo de grado en Ciencia Política. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

Rozin, Paul. 2002. "Perspectivas psicobiológicas sobre las preferencias y aversiones alimentarias". En Alimentación y cultura. Necesidades, gustos y costumbres, editado por Jesus Contreras, 85-106. Barcelona: Alfaomega.

Seegers, Anthony, Roberto Da Matta y Eduardo Viveiros de Castro. 1979. “A construcao da pessoa nas sociedades indigenas brasileiras”. Boletim do Museo Nacional 32: 2-19.

Shack, Dorothy. 2002. El gusto del catador: determinantes sociales y culturales de las preferencias alimentarias. En Alimentación y cultura. Necesidades, gustos y costumbres, editado por Jesus Contreras, 111-125. Barcelona: Alfaomega.

Tapia, Carmensusana. 2009. “Améjimínaa majcho: “La comida de nuestra gente”. Etnografía de la alimentación entre los miraña”. Culturales 5, 9: 39-72. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-11912009000100003

Vélez, Germán. 1998. La chagra: Patrimonio colectivo de las comunidades indígenas amazónicas. En Diversidad biológica y cultural: retos y propuestas desde América Latina, editado y compilado por Margarita Flórez, 145-167. Bogotá: ILSA

Weismantel, Mary. 1994. Alimentación, género y pobreza en los andes ecuatorianos. Quito: Ediciones Abya-Yala.

Yagüe, Blanca. 2013. Haciendo comestible la ciudad. Los indígenas urbanos de Leticia y sus redes desde la soberanía alimentaria. Leticia: Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/11973

Entrevistas

Entrevista 1: Entrevista realizada a Isabel Pujimuy, Sibundoy, 21 de mayo de 2014, 3:25 p. m., 71 min, registro en diario de campo.

Entrevista 2: Entrevista realizada a Luz Angélica Muchavisoy, Sibundoy, 27 de mayo de 2014, 3:45 p. m., 47 min, registro en diario de campo.

Entrevista 4: Entrevista realizada a Pablo Jamioy, Mocoa, 30 de mayo de 2014, 7:30 p. m., 60 min, registro en diario de campo. DOI: https://doi.org/10.21134/22553568.2014.6.EJA

Entrevista 3: Entrevista realizada a Teudora Chindoy, Sibundoy, 02 de junio de 2014, 9:35 a. m., 95 min, grabadora de voz.

Entrevista 4: Entrevista realizada a Pastora Janjasoy, Sibundoy, 04 de junio de 2014, 2:35 p. m., 72 min, grabadora de voz.

Entrevista 5: Entrevista realizada a Margarita Chindoy, Sibundoy, 12 de junio de 2014, 4:00 p. m., 180 min, registro en diario de campo.

Entrevista 6: Entrevista realizada a Concepción Juajibioy, Sibundoy, 16 de junio de 2014, 3:15 p. m., 55 min, registro en diario de campo.

Entrevista 7: Entrevista realizada a Narcisa Muchavisoy, 23 de junio de 2014, 3:15 p. m., 63 min, grabadora de voz.

Entrevista 8: Entrevista realizada a Pastora Janjasoy, Sibundoy, 27 de junio de 2014, 10:35 a. m., 97 min, grabadora de voz.

Diarios de campo

Diario de campo 1: Diario de campo de mayo y junio

Cómo citar

APA

ACM

ACS

ABNT

Chicago

Harvard

IEEE

MLA

Turabian

Vancouver

Descargar cita

CrossRef Cited-by

1. Cintya Katherine Ojeda Riaños, Carlos Alberto Torres, Juan Camilo Zapata Calero, Jhoana P. Romero-Leiton, Iván Felipe Benavides. (2024). A machine learning approach to map the potential agroecological complexity in an indigenous community of Colombia. Journal of Environmental Management, 370, p.122655. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.122655.

2. Jorge Alberto Esponda Pérez, Sergio Mario Galindo Ramírez, Karla Coré Moreno Cortés. (2024). Cultura alimentaria zoque: análisis antropológico a partir de un contexto social. Textual, (84), p.37. https://doi.org/10.5154/r.textual/2024.84.2.

3. Maria Cristina Ascuntar Rivera, Sarah Bak-Geller Corona. (2025). Contribuciones desde el diseño y la creación para enfrentar las crisis alimentarias en América Latina. Kepes, 22(31), p.73. https://doi.org/10.17151/kepes.2025.22.31.4.

4. Libia Mercedes Gualguán Miticanoy, Juan Carlos Muchavisoy Chindoy, Fredy Estanislao Jacanamijoy Chincunque, Sandra del Carmen Insuasty Córdoba, Lizeth Tatiana Luna Mancilla, Eliana Martínez Pachón, David Eduardo Álvarez Sánchez. (2025). El valor de los alimentos del jajañ: construcción participativa para fortalecer la autonomía alimentaria en el valle de Sibundoy. https://doi.org/10.21930/agrosavia.nbook.7408843.

Dimensions

PlumX

Visitas a la página del resumen del artículo

Descargas

Licencia

Derechos de autor 2020 Indira Quiroga

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0.

Esta licencia permite compartir, modificar y comercializar las obras bajo los siguientes términos:

Reconocimiento: Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).

Compartir igual: Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.

Copyright

El autor es el titular del copyright de los contenidos publicados y retiene los derechos de publicación.