Identificación y cuantificación de los procesos de cambio de las coberturas sobre el territorio de la cuenca alta del río Bogotá, entre 1977 y 2015

Identification and quantification of the processes of change of coverage on the territory of the upper basin of the Bogotá River, between 1977 and 2015

Identificação e quantificação dos processos de mudança das coberturas sob o território da bacia alta do rio Bogotá, entre 1977 e 2015

DOI:

https://doi.org/10.15446/cep.v5n2.68552Palabras clave:

cuencas hidrográficas, deforestación, paisaje, planificación regional, vegetación (es)bacias hidrográficas, desmatamento, paisagem, planejamento regional, vegetação (pt)

river basins, deforestation, landscape, regional planning, vegetation (en)

La cuenca alta del río Bogotá es considerada un área estratégica del país por la vocación agrícola de sus suelos, al igual que por su alta calidad paisajística y red hidrográfica que se sustenta en ecosistemas naturales particulares, entre ellos los páramos, bosques andinos y humedales. Sin embargo, últimamente la calidad del paisaje se ha visto afectada y las coberturas, tradicionalmente agrícolas y de vegetación natural, han sido sustituidas por otras de tipo industrial, comercial y habitacional, lo cual amerita ser cuantificado en un periodo de tiempo específico, en contexto con la normatividad actual. El presente estudio realizó la identificación y cuantificación de cambios en las coberturas sobre dicho territorio, entre 1977 y 2015, igualmente se calcularon tasas de cambio, deforestación y pérdida de coberturas vegetales naturales. Los resultados evidencian que en este periodo el 70,54 % del territorio se ha trasformado, el 1,93 % fue alterado, el 0,53 % está en degradación y el 26,72 % presenta aún conservación de áreas naturales. Por otra parte, las coberturas de bosques naturales disminuyeron cerca de 38.681,39 ha. La deforestación total anual promedio en un periodo de 38 años fue de 1.017,93 ha/año para el bosque nativo. La tasa de deforestación de bosque nativo es de -1,54 %. La tasa de pérdida de páramo es de -0,16 %, la de los matorrales es de - 3,03 % y la de la vegetación subxerófita es de -1,56 %.

Identificación y cuantificación de los

procesos de cambio de las coberturas sobre el territorio de la cuenca alta del

río Bogotá, entre 1977 y 2015

Sandra Pilar Cortés Sánchez. Máster en Planificación Territorial y

Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona, España. Consultora

independiente. Colombia. Bogotá. Correo electrónico: sanpicor@yahoo.com,

https://orcid.org/0000-0002-7697-0068

Recibido: octubre 28, 2017 Aprobado: noviembre

11, 2018.Publicado: diciembre 17, 2018

Resumen

La cuenca alta del río Bogotá es

considerada un área estratégica del país por la

vocación agrícola de

sus suelos, al

igual que por su

alta calidad paisajística y red hidrográfica que se sustenta en ecosistemas

naturales particulares, entre ellos los páramos, bosques andinos y humedales.

Sin embargo, últimamente la calidad del paisaje se ha visto afectada y las

coberturas, tradicionalmente agrícolas y de vegetación natural, han sido

sustituidas por otras de tipo industrial,

comercial y habitacional, lo cual

amerita ser cuantificado en un periodo de tiempo específico,

en contexto con la normatividad actual.

El presente estudio realizó la

identificación y cuantificación de

cambios en las

coberturas sobre dicho

territorio, entre 1977 y 2015, igualmente se calcularon tasas de

cambio, deforestación y

pérdida de coberturas

vegetales naturales. Los resultados evidencian que

en este periodo

el 70,54 %

del territorio se ha trasformado, el 1,93 % fue alterado, el 0,53 % está

en degradación y

el 26,72 %

presenta aún conservación

de áreas naturales.

Por otra parte,

las coberturas de

bosques naturales disminuyeron

cerca de 38.681,39 ha. La deforestación total anual promedio en un periodo de

38 años fue de 1.017,93 ha/año para el bosque nativo. La tasa de deforestación de

bosque nativo es de -1,54

%. La tasa de pérdida de páramo es de -0,16 %, la de los matorrales es de -

3,03 % y la de la vegetación subxerófita es de

-1,56 %.

Palabras clave: cuencas hidrográficas, deforestación,

paisaje, planificación regional, vegetación.

Identification

and quantification of the processes of change of coverage on the territory of

the upper basin of the Bogotá River, between 1977 and 2015

Abstract

The Upper Basin

of the Bogotá

River is considered

a strategic area

of the

country for the

agricultural vocation of its soils, as well as for its high

landscape quality and

hydrographic network that is

sustained by particular natural ecosystems, among them the paramos, Andean

forests, and wetlands. However, lately the quality of the landscape has been

affected and the coverings,

traditionally

agricultural and natural

vegetation, have been

replaced by others

of industrial, commercial

and housing, which

deserves to be

quantified in a

specific period, in

context with the

current regulations. The present study

carried out the

identification and quantification of

changes in the

coverage of said

territory, between 1977

and 2015, likewise

calculating exchange rates,

deforestation and loss

of natural vegetation

cover. The results show that in this period 70.54

% of the territory has been

transformed, 1.93 %

was altered, 0.53 % is in

degradation and 26.72 % still has conservation of natural areas. On the other hand, coverage of

natural forests decreased

close to 38,681.39 ha. The average annual total deforestation in 38

years was 1,017.93 ha/year for the native forest. The native forest

deforestation rate is -1.54 %. The rate of paramo loss is -0.16 %, that of the

bushes is -3.03 % and that of the sub-xerophytic vegetation is -1.56 %.

Keywords: river basins, deforestation, landscape,

regional planning, vegetation.

Identificação e

quantificação dos processos de mudança das coberturas sob o território da bacia

alta do rio Bogotá, entre 1977 e 2015

Resumo

A Bacia Alta

do rio Bogotá

é considerada uma

área estratégica do

país pela vocação

agrícola de seus solos, do mesmo

que por sua alta qualidade

paisagística e rede

hidrográfica que se

baseia em determinados ecossistemas naturais, incluindo os paramos, florestas

de montanha e

zonas húmidas. No entanto, ultimamente

a qualidade da

paisagem tem sido

afetada e as

coberturas,

tradicionalmente agrícolas e

de vegetação natural,

tem sido substituídos

por outras de

tipo industrial, comercial

e residencial, o que merece ser

quantificado em um período de tempo

específico, no contexto

com os regulamentos atuais. Este

estudo realizou a identificação e quantificação de alterações nas coberturas sobre dito

território, entre 1977 e 2015,

do mesmo foram

calculadas as taxas

de câmbio, desmatamento

e perda de

cobertura vegetal natural.

Os resultados mostram

que neste período

a 70,54 %

da área foi-se

transformando, o 1,93 % foi alterada, 0,53 % está em degradação é o

26,72 % ainda apresenta conservação

de áreas naturais.

Além disso, as

coberturas de florestas

naturais diminuíram perto

de 38.681.39 ha. O desmatamento total

anual média durante

um período de

38 anos foi

de 1.017,93 ha/ano para a

floresta nativa. A taxa de desmatamento de

floresta nativa é

de -1,54 %. A taxa de

perda de páramo é

de -0.16 %,

a do mato é de - 3,03 % e a da vegetação subxerófita é de -1,56 %.

Palavras-chave: bacias hidrográficas, desmatamento, paisagem,

planejamento regional, vegetação.

Introducción

El estudio de cambio de uso del suelo y

coberturas sobre el

territorio es fundamental

para identificar procesos

de deforestación, degradación,

pérdida de la

biodiversidad, e incluso

entender cambios climáticos locales, regionales y globales que pueden

afectar el funcionamiento de aspectos

claves de la

tierra como sistema

(Lambin

et al., 2001,

p. 262). Igualmente importante es

identificar los focos

de cambio y

la dirección de

estos procesos (Velázquez

et al., 2002, p. 34), los cuales

son el resultado de una secuencia de situaciones biofísicas y socia-les que

explican la heterogeneidad del

paisaje (Zonneveld, 1995; Bastian, 2001). El uso

del suelo tipificado

como la interacción

entre el hombre y su ambiente biofísico (Forman, 1995)

implica la transformación de

las condiciones naturales (Forman y Godron,

1986), lo cual va-ría de acuerdo con el lapso analizado. En consecuencia, los

estudios multitemporales permiten aproximarse a la medición de las tasas de

cambio en espacios

definidos, lo cual

intermedia entre los

campos de la

geografía, la historia,

la ecología y

la planeación ambiental

(Etter y Van Wyngaarden,

2000; Velázquez et al., 2002; Etter, McAlpine,

Wilson, Phinn y Possingham,

2006; SeaBrook, McAlpine y Fensham, 2006; Etter,

McAlpine

y Possingham, 2008),

lo que muestra

lo holístico de

estos análisis tanto

en su interpretación como

en la utilidad

de sus resultados.

La

interpretación de los

cambios permite a su vez

identificar patrones y tendencias en los elementos naturales y antrópicos del

paisaje (McIntyre y Hobbs, 1999; Lunt

y Spooner, 2005), de esta forma se constituyen en una importante herramienta

para planear el manejo de un área.

Con el avance de la tecnología, los

estudios multitemporales se convierten cada vez más en un instrumento

importante de análisis del territorio. Anteriormente solo se contaba con

fotografías aéreas, con lo cual para Colombia se realizaron importantes aportes de

análisis de cambio

en el uso

del suelo, como

los de Cavelier

y Etter (1995), Etter et al. (2000), Etter et al.

(2006), Viña y Cavelier (1999) y otros estudios locales como el de Mendoza y

Etter (2002). Posteriormente y gracias al avance tecnológico en cuanto a la

ciencia espacial, sensores remotos y mejoramiento de la tecnología satelital y

la liberación a gratuidad de esta información por instituciones como la U. S.

Geological Survey (USGS), actualmente se puede tener

acceso a estas herramientas y aprovechar dicha tecnología para

abordar la planificación

en escalas regionales y nacionales, e igualmente locales cuando los

sensores remotos son mucho más finos.

Como antecedentes de estudios

regionales de las coberturas

sobre el territorio,

usos del suelo y sus dinámicas en la cuenca alta del

río Bogotá están los trabajos de IGAC y Orstom

(1984), SENA-CES (1992), Díaz (1993), Van der Hammen

(1998), car (2001), car (2006), Cortés (2008a), IAVH (2013) y ONF Andina

(2016), así como otros estudios un poco más locales: Alcaldía Mayor de

Bogotá (2004); Correa

(2008); Cortés, Rangel

y Serrano (2004); Cortés (2008b);

Gómez (2009); Acuña (2010); Hernández-Gómez, Rojas-Robles y Sánchez-Calderón

(2013); Ríos (2015).

La cuenca objeto de estudio se

considera un área estratégica nacional que amerita la conservación de su

paisaje, agua, suelos productivos y demás recursos naturales, según lo dispuso

en su momento la Ley 99 (1993 art. 61). Sin embargo, en los últimos años dicho

territorio hace evidente su cambio en el uso del suelo con la proliferación de

zonas industriales, zonas francas, conjuntos residenciales, entre otras

superficies duras, en suelos rurales de vocación principalmente agrícola y

forestal, lo cual se ha fundamentado en el cambio de la normatividad de uso del

suelo y su principal instrumento, los planes de ordenamiento territorial de los

29 municipios que la conforman. Igualmente,

ha incidido la

actualización de las

normativas que protegían áreas para la conservación de las coberturas

naturales y los suelos de

producción agropecuaria (Resolución

138, 2014 y Resolución 456, 2014

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).

Por

lo anterior,

este estudio tiene

como objetivos: 1) determinar los

procesos de cambio sobre el territorio de las diferentes coberturas en la

cuenca alta del río Bogotá, entre los años 1977

y 2015; 2)

analizar la tasa

de cambio de las

coberturas identificadas en el territorio; y 3) calcular la tasa de deforestación

y de pérdida de coberturas naturales.

Área de estudio

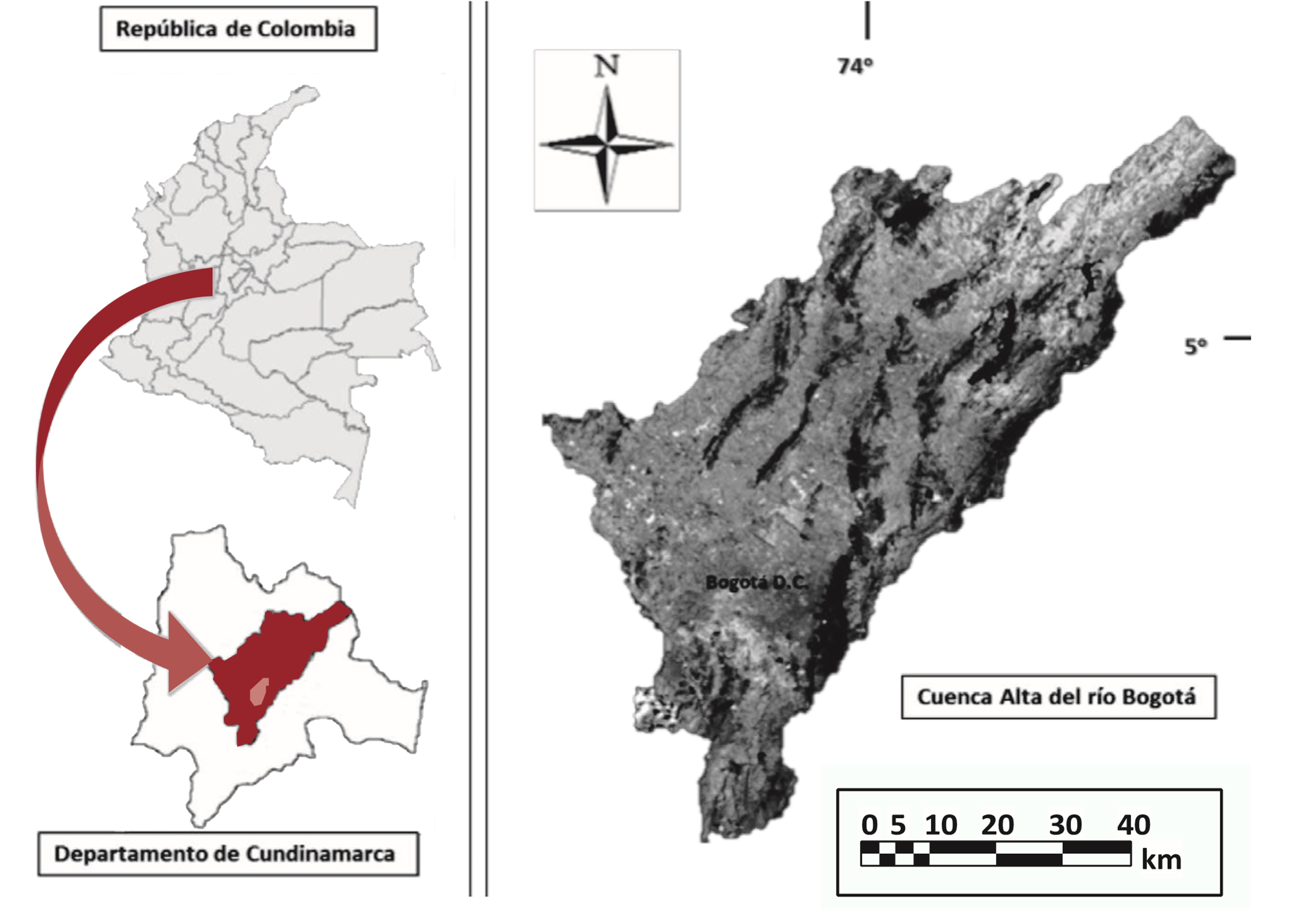

El área de estudio comprende la cuenca

alta del río Bogotá, altiplanicie enclavada en la cordillera Oriental del

sistema montañoso de los Andes colombianos, cuyo eje principal es el río Bogotá. En la

cuenca se asienta

cerca del 19

% de la

población colombiana y

se genera cerca

del 26 % de la actividad económica del país (Conpes 3320,

2004). Incluye un

total de veintinueve

municipios y la mayor parte de la capital de la república (figura 1), en

un área total aproxima-da de 428.000 hectáreas (ha). Por su ubicación

estratégica, el territorio ha sufrido importantes cambios en

los usos del

suelo con afectación

profunda sobre sus coberturas vegetales originales (Van der Hammen, 1998; Cortés, 2008a).

Figura 1. Localización de la cuenca alta del río

Bogotá

Nota:

elaboración propia.

Metodología

Para el desarrollo de los objetivos del

presente estudio se utilizaron imágenes de acceso abierto producidas por (USGS glovis) MSS del

año 1977 y

Landsat ETM 2015 para

la cuenca alta

del río Bogotá.

Cada imagen está

conformada por dos

escenas (856 y

857) que permitieron

conformar un mosaico. Se utilizó la imagen de satélite de

1977 porque es

la imagen más

antigua del área de estudio que se encontró, por lo mismo la calidad del

empalme entre las dos escenas y unos patrones de bandas en la zona centro norte

del área (aproximadamente un

28 % del área total) requirieron

un tratamiento adicional,

apoyándose en el

uso de la imagen de

1997 para su

interpretación complementaria

empleando patrones de silueta, forma, color y

textura mediante superposición

con control visual

de coberturas, donde

se asumía que

al menos las

coberturas presentes en la imagen Landsat

1997 estaban desde

el periodo 1977.

Por otra parte, se utilizó el mosaico

de la imagen Landsat

2015, que correspondía

(de acuerdo con el momento de inicio del presente

análisis) a la imagen con menor nubosidad y mejor calidad disponible de la

fuente ya descrita.

Se

aplicó a

cada mosaico georreferenciado el corte por límite geográfico de la cuenca

controlando la coincidencia en superposición de las imágenes, donde

se decidió realizar

el análisis por comparación de los totales de cada tipo

de cobertura, de tal

manera que se

absorbiera el error

de desfases puntuales.

Previamente se definió y homogeneizó una leyenda basada en

un nivel

general y uno

detallado que permitió

discriminar unidades específicas

de cobertura para el área de estudio.

Las

imágenes fueron

procesadas en el software

Erdas Imagine ® en cuanto a correcciones

geométricas, transformaciones radiométricas, mejoramiento espacial y elaboración de

mosaicos. Para realizar la delimitación y análisis cualitativo y cuantitativo

de las unidades interpretadas, se utilizó el software Arc/Gis ®.

El

método de

clasificación visual utilizado

permite disminuir errores de enmascaramiento que pueden ser muy grandes

en imágenes de baja resolución espacial, como son las de formato MSS y aunque

puede entrar la subjetividad del observador esto se compensa con un análisis de

todos los elementos de la imagen

y el conocimiento

experto del área de estudio.

La verificación de las coberturas se apoyó

en recorridos por tierra y aire, levantamientos de vegetación, datos

geográficos y cartográficos, lo que permitió confirmar y corregir las

apreciaciones sobre la imagen satelital. La interpretación visual de 2015 al

ser corroborada con puntos de muestreo georreferenciados en campo y definidos

en tipo de cobertura describe un porcentaje de acierto superior al 90 %.

Los cambios de cobertura se evaluaron

por la comparación de la interpretación visual entre el año t1 (1977) y el año

t2 (2015), para un periodo de 38 años.

La identificación de los procesos de

cambio tiene en cuenta

lineamientos de categorías

de cambio en los bosques, según

la fao (1996), y de otras coberturas, según Cortés et al. (2004) y Cortés

(2008b), con adaptaciones específicas para el tipo de leyenda del presente

análisis, donde se aplican las siguientes definiciones:

·

Conservación

(C): Tiene lugar cuando las coberturas naturales de un tiempo cero a otro no

han sufrido cambios y se mantienen en esta escala de análisis (1:100.000). Para

este nivel de aproximación, indica permanencia de una cobertura y no el estado

interno del bosque, matorral u otra cobertura natural, tampoco el estado del

suelo.

·

Alteración

(A): Se presenta cuando la cobertura natural cambia a coberturas seminaturales

como plantaciones forestales, o se pasa de coberturas de bosque nativo a

matorrales.

·

Degradación

(D): Se califica en este proceso a aquellas coberturas sobre el territorio que

han eliminado la capa vegetal natural y los suelos se

encuentran al descubierto

o con pequeñas

proporciones de matorrales

o herbazales, como es el caso de

la explotación minera de canteras o en el caso de la región de vida paramuna la

presencia de plantaciones forestales de exóticas. La fao (1996) la define, en

cuanto a los cambios en coberturas, como la disminución de

densidad o aumento

de perturbación en las clases del

bosque.

·

Transformación

(T): Proceso que se identifica cuando no quedan vestigios de la cobertura

original y queda en su lugar otra que en estructura y en valor paisajístico es

totalmente contrastante como es el caso de un bosque que pasa

a plantación de

exóticas, a zona

agropecuaria o a

centro urbano. Cambio también denominado por la fao (1996)

como conversión referido al

paso de coberturas

cerradas de bosque a coberturas agrícolas.

Cálculo de las tasas de cambio

Las

tasas de cambio

se calcularon de

acuerdo con la fórmula utilizada

por la fao (1996) de amplio uso en este tipo de análisis, especialmente en escuelas

de ecología de

México (Velázquez et al., 2002; Hirales et al., 2010; Gutiérrez

et al. 2016), que expresa el cambio en porcentaje de la superficie

al inicio de cada año

del periodo analizado, el

cual fue aplicado

a todas las

clases de cobertura identificadas sobre el terreno (ecuación 1) y que

para las coberturas naturales definió la tasa de deforestación.

Ecuación 1:

δn = (S2/S1) 1/n –1

Donde:

δ Tasa de cambio

S1 Superficie en la fecha 1

S2 Superficie en la fecha 2

n .Número de años entre las dos fechas

Para expresar en

porcentaje se multiplicó

por 100.

Cálculo de la

deforestación total anual promedio

Corresponde a la deforestación total

anual promedio para un periodo determinado (ecuación 2), donde A2 y A1 son las

áreas de bosque en la fecha final (t2) e inicial (t1), respectivamente (Puyravaud, 2003).

Ecuación 2:

D= A1-A2

t2 – t1

Donde:

D: Deforestación total anual promedio para un

periodo determinado

A1: Área de bosque inicial (has)

A2: Área de bosque final (has)

t1: Año inicial

t2: Año final

Los valores de

deforestación obtenidos para

bosque nativo entre

los años 1977

y 2015 se

analizan en conjunto

con los valores

de los años

intermedios 1997 y

2003 tomados de

Cortés (2016), que a su vez permiten analizar tendencias de comportamiento

de la defores-tación

en el área

de estudio tomando

valor promedio, máximos y mínimos

de las tasas de deforestación.

Resultados,

análisis y discusión

Para

t1 se

obtuvo que las

coberturas de tipo

agropecuario ocupan el

41,16 % del

territorio, seguido por la

vegetación boscosa que ocupa el 20,89

%, los matorrales

presentan un 9,2

% de ocupación seguidos por la vegetación subxerófita con 7,60

% la vegetación de páramo se presentó

en un 7,27

% del total

del territorio. Sin vegetación se

identificó un 10,17

% (tabla 1

y figura 2)

Para el año t2, las coberturas de tipo

agropecuario ocuparon el 56,26 % del territorio, seguido por la

vegetación boscosa que ocupó el 13,21 %,

la vegetación de páramo se

identificó con un

6,84 %, los matorrales subxerófitos presentaron un 4,17 %, mientras que los matorrales presentan un

2,85 %. Se evidenció un 14,82 % de superficie

sin vegetación (tabla 1 y figura 2)

Como se aprecia en la tabla 1, las coberturas

antrópicas desde 1977 han superado a las naturales, sin embargo, entre t1 y t2

han pasado de un 51,87

% a un 72,62 % reflejando

en 38 años un aumento de las coberturas antrópicas cercano al 21 %, en detrimento de las coberturas naturales.

Tabla 1. Comparación de las coberturas sobre

el territorio de la cuenca alta del río Bogotá, entre los años 1977 y 2015

|

Tipo general |

Clase general |

t1: 1977 |

t2: 2015 |

||

|

Área (ha) |

% |

Área (ha) |

% |

||

|

Vegetación boscosa |

Bosques nativos |

86.978,55 |

20,34 |

48.297,16 |

11,28 |

|

Bosques plantados de exóticas |

2.342,86 |

0,55 |

8.256,44 |

1,93 |

|

|

Vegetación especial zonas altas

(páramo) |

Vegetación de páramo |

31.075,23 |

7,27 |

29.263,24 |

6,84 |

|

Vegetación arbustiva |

Matorrales |

39.354,31 |

9,20 |

12.211,03 |

2,85 |

|

Vegetación especial zonas pantanosas |

Vegetación acuática |

669,46 |

0,16 |

669,11 |

0,16 |

|

Vegetación especial zonas secas (subxerófitas) |

Vegetación subxerófita |

32.475,84 |

7,60 |

17.836,86 |

4,17 |

|

Vegetación de tipo agropecuario |

Agropecuario |

175.988,46 |

41,16 |

240.805,75 |

56,26 |

|

Sin vegetación |

Sin vegetación |

21.266,32 |

4,97 |

2.289,51 |

0,53 |

|

Viveros |

49,01 |

0,01 |

7.600,84 |

1,78 |

|

|

Urbano |

22.167,91 |

5,18 |

53.526,54 |

12,50 |

|

|

Cuerpos de agua |

Cuerpos de agua |

5.956,.58 |

1,39 |

6.087,77 |

1,42 |

|

|

Sombras de nube |

--- |

--- |

872,92 |

0,20 |

|

Sin información |

Nubes |

9.260,80 |

2,17 |

324,73 |

0,08 |

|

Área total |

total |

427.585,39 |

100,00 |

428.041,89 |

100,00 |

Nota: elaboración propia.

Figura 2. Mapas resultantes del análisis de

coberturas sobre el territorio de la cuenca alta del río Bogotá, entre los años

1977 y 2015

Nota:

elaboración propia.

Los viveros, que son grandes coberturas

de infraestructuras plásticas principalmente para

producción de flores tipo exportación, aumenta-ron de 0,01 % en 1977 a un 1,78 % en 2015 sobre terrenos de agricultura

tradicional, tal vez como respuesta a la depresión económica de este sector a

partir de los años ochenta (SENA-CES, 1992) y el auge creciente del comercio

internacional de flores colombianas, que según el Environmental

Justice

Atlas (2017) representa,

en el área

de estudio, el 85 % del total nacional. Los bosques plantados

de especies foráneas como Eucalyptus spp, Pinus spp, Acacia spp, Cupressus spp, muestran un

incremento progresivo en este periodo, pasando de 0,55 % a 1,93 %.

Las zonas urbanas muestran un claro

incremento desde el inicio

del periodo de

análisis donde en

1977 presentan un

5,18 % de

cobertura, lo cual

pasa a 12,50 % en el 2015, si

además sumamos las coberturas que se identificaron como infraestructura o

industriales. En total, las áreas sin vegetación que agrupan canteras,

desarrollos industriales, urbanos y viveros, principalmente a 2015, ocupan el

14,82 % de la

cuenca (tabla 1 y figura 2).

Las coberturas de bosques nativos,

matorrales y vegetación subxerófita muestran

disminución para un periodo de 38 años. En 1977, los bosques nativos ocupaban

20,34 % y

ya en 2015

su cobertura es

del 11,28 %,

lo que indica

una disminución del 44.5 % de su cobertura original. La vegetación de

páramo pasa de 7,27 %

en 1977 a 6,84 %. Los matorrales también

presentan un descenso importante

de 9,20 % a 2,85 %. La vegetación subxerófita

muestra igualmente una disminución de

cobertura, pasando de

7,60 % a 4,17

% en 2015 (tabla 1 y figura 2). Este caso es muy

particular, dado que

los ecosistemas secos de la cuenca alta del río Bogotá, por

sus condiciones drásticas de

clima y pobreza

en los suelos,

son muy susceptibles

a la erosión, muchos de estos sectores muestran

esos efectos con cárcavas profundas en el suelo. Dicha con-dición ambiental provocó

que las autoridades

ambientales regionales promovieran un plan de reforestación a inicio de

los años noventa con especies foráneas de bajas exigencias ambientales y de

rápido y permanente crecimiento, como son las

especies Acacia decurrens, Acacia

melanoxylon, Eucalyptus

globulus y varias especies de coníferas, lo que,

como se analizó antes, es en parte la razón del incremento en las plantaciones

forestales.

Procesos de cambio que se definen entre

t1 y t2

Los cambios identificados en las

coberturas sobre el territorio de las coberturas t1 (año 1977) y t2

(año 2015) permiten

definir procesos y

evaluar el grado

de transformación del

entorno natural, lo

cual se puede

analizar como: la

transformación o conversión de las coberturas naturales de la región, el

cambio del paisaje

y el tipo

de apropiación que ha realizado

la comunidad sobre

el territorio, así

como las tendencias que predominan y la dirección de

estos cambios. Se observa que las coberturas de tipo forestal están

siendo reemplazadas por

coberturas agrícolas, urbanas, plantaciones productivas, canteras y

están en estrecho contacto con matorrales, que por lo general siempre forman

parte de su borde.

En la figura 3 se identifican estos

procesos en relación con la dirección del cambio de acuerdo con los resultados

obtenidos para la cuenca alta del río Bogotá entre el periodo de 1977 y 2015, y

se relaciona cada cobertura con los valores de tasa de cambio obtenidos.

Figura 3. Dinámicas de transición entre las

diferentes coberturas de la cuenca alta del río Bogotá

Nota: se identifican entre

t1=1977 y t2=2015.

Siendo C: Conservación.

P: Paramización, Des:

Desertificación, R: Regeneración, A: Alteración, D: Degradación y

T: transformación. Elaboración propia.

Visualizando los resultados de t2, se

constata que se

ha transformado en

la cuenca alta

del río Bogotá el 70,54 % del

territorio, hay un 1,93 % en

proceso de alteración,

el 0,53 %

está en degradación y solo

quedan en conservación el 26,72 % (tabla

2), teniendo en cuenta que en este último no se ha discriminado lo

correspondiente a paramización (crecimiento

de vegetación de

páramo por debajo del nivel altitudinal esperado por causas antrópicas)

y desertificación, lo cual puede bajar el porcentaje de conservación en cerca

de un 7 % (Cortés, 2008b).

Tabla 2. Interpretación general de los procesos

de cambio en la cuenca alta del río Bogotá, en un periodo de 38 años

|

Proceso |

Área

(ha) |

% |

|

Conservación |

114.365,16 |

26,72 |

|

Transformación |

301.933,13 |

70,54 |

|

Alteración |

8.256,44 |

1,93 |

|

Degradación |

2.289,51 |

0,53 |

|

Sin información |

1.197,65 |

0,28 |

|

Total |

428.041,89 |

100,00 |

Nota: elaboración propia.

Tasas de cambio entre 1977 (t1) y 2015

(t2)

Se analizó el periodo de 38 años y se identificó

que las coberturas que mostraron aumento (tasas de cambio positivas) fueron en

primer lugar los viveros (14,19 %), lo que representó un aumento de

7.551,83 ha, las plantaciones forestales

de exóticas (3,37

%) con un

incremento de 5.913,58 ha, las zonas urbanas (2,26 %) con un incremento de 29.724,04 ha y las

coberturas de tipo agropecuario (0,83

%) con un

aumento de 64.817,28 ha (tabla 3, figura 2).

Tabla 3. Comparación de las coberturas sobre el

territorio de la cuenca alta del río Bogotá, periodo t1-t2.

|

Clase general |

t1-t4 |

1977-2015 |

Tasa de cambio |

Efecto |

|

Área (ha) |

% |

% |

||

|

Bosques

nativos |

38.681,39 |

9,06 |

-1,54 |

Pérdida |

|

Bosques

plantados de exóticas |

-5.913,58 |

-1,38 |

3,37 |

Ganancia |

|

Vegetación

de páramo |

1.812,00 |

0,43 |

-0,16 |

Pérdida |

|

Matorrales |

27.143,29 |

6,35 |

-3,03 |

Pérdida |

|

Vegetación

acuática |

0,36 |

0,00 |

0,00 |

Ganancia |

|

Vegetación

subxerófita |

14.638,99 |

3,43 |

-1,56 |

Pérdida |

|

Pastizales/cultivos/herbazales |

-64.817,28 |

-15,10 |

0,83 |

Ganancia |

|

Sin

vegetación |

18.976,82 |

4,44 |

-5,70 |

Pérdida |

|

Viveros |

-7.551,83 |

-1,76 |

14,19 |

Ganancia |

|

Urbana |

-29.724,04 |

-6,94 |

2,26 |

Ganancia |

|

Cuerpos

de agua |

-131,19 |

-0,03 |

0,06 |

Pérdida |

Nota:

elaboración propia.

Las coberturas naturales que

más disminuyeron fueron,

en orden descendente,

los bosques nativos,

que perdieron 38.681,39

ha (-1,54 %), lo que indica que la deforestación total

anual promedio en el periodo de 38 años fue de 1.017,93 ha/año. Los matorrales

perdieron 27.143,29 ha (-3,03

%), seguidos por la vegetación subxerófita,

que perdió 14.638,99 ha (-1,56 %) y la

vegetación de páramo,

que perdió 1.812

ha (-0,16 %). Las zonas sin

vegetación tuvieron un descenso (-5,70 %) de 18.976,82 ha, ya que se promovieron

a plantaciones de

exóticas y urbanización principalmente.

La disminución en la vegetación

acuática se debe principalmente a que en la década de los setenta embalses como

el del Muña, de reciente construcción,

dejaban ver su

lámina de agua,

posteriormente se cubrieron

de este tipo

de vegetación y para inicios del

segundo milenio, debido a la eutrofización, las capas de vegetación acuática

fueron limpiadas, con lo cual se observa su disminución reciente.

Respecto a la protección de la Reserva

Forestal Protectora Productora de la cuenca alta del río Bogotá, se evidencia

que ha carecido de control por

parte de las

autoridades ambientales, con lo

cual se ha especulado en el valor y en el uso de la tierra, y se observa que

pasó de proteger aproximadamente 428.000 ha a proteger 91.396,2 ha (Resolución

138 de 2014 y Resolución 456 de 2014), lo cual sumado a las sustracciones a

dicha reserva, realizadas entre

2013 y 2014,

implica una reducción del 78,65 %

del área original, con tendencia a seguir

disminuyendo, tanto por

la inercia de la dinámica de

transformación como por las sustracciones

que siguen curso

ante la autoridad ambiental (Cortés, 2016).

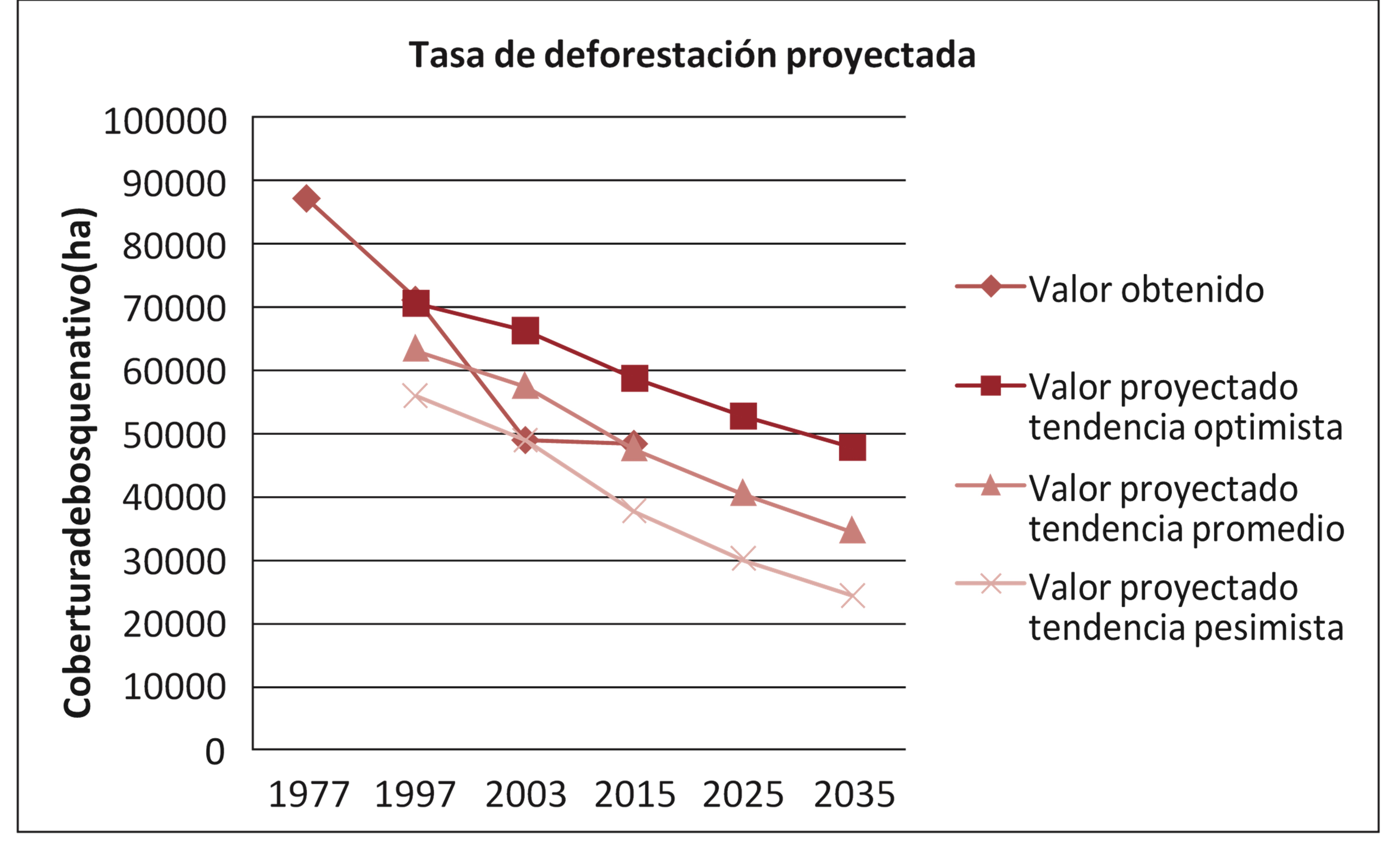

En la figura 4 se presentan los valores

obtenidos de bosque nativo para 1977 y 2015 analizados en el presente artículo,

junto con los valores obtenidos por Cortés (2016) para los años intermedios

1997 y 2003. De acuerdo con los valores obtenidos inicialmente, presentan una

tendencia lineal y en el último periodo muestran una baja variación. Por otra

parte, estos valores, al ser contrastados con las tasas

de deforestación máximas,

mínimas y promedio de los años intermedios (Cortés,

2016), permiten graficar tendencias

de los diferentes

escenarios de comportamiento de la deforestación en el territorio, si

esta siguiera un patrón lineal (figura

4). Los valores

tendenciales promedio indican que a la tasa actual calculada de

deforestación en 20

años solo quedarían

en la cuenca

alta 34.331 ha, en un panorama optimista 47.432 ha y en el escenario más

pesimista 23.936 ha de bosque nativo (Cortés, 2016 p. 67), para el mismo

tiempo, lo cual debe ser tenido en cuenta por las autoridades ambientales

frente a los

permisos de aprovechamiento

forestal, control de tala en bosque nativo, sustracción de áreas protegidas o

cambios de uso del suelo en áreas ya decretadas como suelos de protección o

restauración ecológica.

Figura 4. Tendencia de la deforestación en

bosques nativos del territorio de la cuenca alta del río Bogotá, con una tasa

de deforestación de -1.59.

Nota:

adaptado de “Patrones y tasas de cambio del uso del suelo en la cuenca alta del

río Bogotá”, por Cortés 2016 (documento inédito). Universidad de Barcelona.

Barcelona, España.

La deforestación promedio anual para

Colombia se estimó entre 1980 y 1990 en 1,3 % para bosques densos y 1,4 % para bosques fragmentados (Winogrand, 1995), la tasa promedio aquí encontrada es

superior a estos valores. En el contexto regional, el proceso de deforestación

entre 2000 y 2005 indica que las áreas de cambio de bosque a coberturas de pastos

se concentraron para el país en general en las regiones Amazónica y Andina,

presentando 278.111 ha y 185.260 ha, respectivamente. De manera similar, para

el periodo entre 2005 y 2010 el mismo proceso de cambio de bosques a pastos

representa 272.525 ha para la Amazonía y 198.047 para la zona Andina (Cabrera

et al., 2011).

Una aproximación del Ideam para las coberturas naturales del departamento de

Cundinamarca plantea que a esta escala administrativa se han perdido

aproximadamente 287.000 ha de bosque alto andino y la paramización

se estima en 73.426 ha (Alarcón et. al., 2002).

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible anunció que Colombia redujo su tasa de deforestación promedio anual

a 147.946 ha durante los años 2011-2012, comparadas con el periodo anterior

2005-2010, en el que se registraron 238.273 ha perdidas por

año. Indican, a su vez, que

los principales remanentes de

bosque se encuentran en la región Amazónica y Andina, representando el 67 % y 17

% del total de área boscosa en el país, respectivamente (MADS e Ideam, 2013).

Posteriormente, la misma institución

registró para el año 2015 que la tasa de deforestación en Colombia aumentó un

16 %, especialmente

en Caquetá, Antioquia, Meta,

Putumayo y Chocó. La región Caribe presentó la mayor pérdida de bosque en todo

el país. Un total de 140.356 ha deforestadas fueron registradas en 2014 como

consecuencia de la minería y la tala ilegal, la conversión de bosques en

pastizales para ganadería y agricultura, los incendios forestales y los

cultivos ilícitos. Se presentó un incremento del 16 % en comparación con 2013, cuando se

registraron 120.934 ha deforestadas. Se reporta que la deforestación se sigue

concentrando en la Amazonía, con el 45 % del total nacional, y la región

Andina, con el 24 %. En la región Andina

se perdieron 33.679 ha de bosque y en la Orinoquia 10.639 ha

(El Espectador, 2014).

Sin embargo, el

último reporte del Ideam (Semana, 2017)

indica que la

deforestación se disparó

en el país

y que aumentó en relación con el 2016 en un 44 %, siendo la región Andina la más deforestada

del país, donde pasó de 29.263 ha perdidas en 2015 a 45.606 ha en 2016,

acumulando el 26 % de la deforestación

en Colombia.

Para la cuenca alta del río Bogotá se

identifica que los factores

que más han

contribuido a la

transformación del paisaje son la actividad agro-pecuaria, seguidos por

la urbanización, las canteras y los cultivos de flores bajo cubierta, factores

que guardan relación con los acontecimientos políticos, administrativos y

económicos de la región.

En los análisis comparativos de las

coberturas, las áreas urbanas van en ascenso y en el último periodo incluso se

observa una disminución de las áreas

agrícolas. Pero no

solo las áreas

agrícolas se han visto afectadas por el fenómeno de la urbanización,

también zonas con coberturas naturales de bosques y matorrales. Por otra parte,

el Decreto 383

(2007) y Decreto

4051 (2007) incentivaron con múltiples beneficios por parte

del Gobierno frente a la creación de zonas francas, con exención del pago de

impuestos de remesas, de IVA para materias primas, estabilidad jurídica en el

sentido de no modificar las normas mientras estén vigentes

los contratos de

las empresas usuarias de estas zonas. Dicha situación ha

contri-buido a la construcción en los municipios de los alrededores de Bogotá

de estos mega complejos industriales y

bodegas, con compra

de suelo rural y agrícola más económico de lo que

sería en Bogotá y tras de ellos o en sus cercanías se incentiva la

urbanización. Actualmente, el 25.3 % de las zonas francas del país están

localizadas en Cundinamarca y existen determinados incentivos adicionales según

el municipio.

Toda esta dinámica en el cambio del uso

del suelo empieza a mostrar conflictos en la cuenca alta del río Bogotá,

evidenciando que no se respetó el carácter protector de la reserva

forestal protectora-productora, tampoco

la zonificación de manejo de los

planes de ordenamiento de la cuenca y se fueron aprobando desarrollos y cambios

en el uso del suelo que iban contra la norma y a la vista contra la esté-tica

del paisaje sabanero, hasta que el Viceministerio de Ambiente solicita las

aclaraciones del caso a la autoridad ambiental regional CAR y termina esto con

la Resolución 138 (2014), que redujo a su mínima expresión el área de la

reserva forestal protectora-productora de la cuenca alta del río de Bogotá,

producto de las interpretaciones de un

mandato incompleto y que prefirió

de entrada sustraer

todos los desarrollos ya construidos o licenciados

dentro de la reserva.

La disminución del

área de la

reserva forestal sigue, ya que de 2013 a 2014 se han sustraído además

2402.71 ha adicionales y hay más sustracciones en curso.

Conclusiones

Las

coberturas vegetales

propias de la

cuenca alta del río Bogotá, de

acuerdo con la interpretación de la

imagen de satélite

Landsat etm2015, cubren

aún 114365,16 ha

que represen-tan el 26.72 % del área total del área de estudio.

Para un periodo de 38 años, las

coberturas de bosques naturales han disminuido en cerca de 38681.39 ha,

cobertura que es

la que más

disminución muestra en la sabana

de Bogotá. La cobertura actual

de bosque nativo

es de 48297.16 ha.

Siguen

los matorrales

que muestran una

disminución de 27143.29

ha, seguidos por

la vegetación de

zonas secas que

ha disminuido en 14638.99 ha.

Se presenta el fenómeno de paramización, lo cual

es un llamado

de atención frente

a las consecuencias

del cambio de

uso del suelo

y como expresión del cambio

climático.

Las coberturas de tipo antrópico o

transformadas pasaron en los años setenta de representar el 51.87 % a representar el 72.62 % del territorio de la cuenca alta del río

Bogotá en la presente década, en tanto que las coberturas de tipo natural han

tenido una baja ostensible del 35.36 %

al 22.44 % en el mismo periodo.

De acuerdo con lo anterior, se puede

afirmar que factores como

la apertura económica con

desprotección del campo, especulación en el valor de la tierra,

descentralización de las políticas de uso del suelo y falta de claridad en la

definición de la reserva forestal han sido los factores que han favorecido los

cambios de uso del suelo hasta llegar a la situación actual de transformación

de las coberturas naturales y de los suelos productivos de la cuenca alta del

río Bogotá.

Es

prioritario controlar eficientemente los

aprovechamientos forestales en bosque nativo y evitar el aumento de áreas

sustraídas de las reservas forestales o suelos protectores ya constituidas y

en el

mismo sentido las

compensaciones sobre la afectación de estos recursos naturales

deben ser realmente significativas en área, ubicación y función; igualmente, se

debe fomentar la restauración ecológica con siembra de especies nativas tanto

en la planicie como en los cerros con el fin de proteger de manera integral los

recursos naturales y servicios que estos están proporcionado a las comunidades

humanas vecinas.

Referencias

Acuña, C. (2010). Identificación de

áreas prioritarias de

conservación

enfocadas hacia la

conectividad estructural del corredor Encenillo (municipios de

La Calera, Guasca,

Sopó, Sesquilé, Guatavita), Cundinamarca. Trabajo de

grado. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales-Ecología. Bogotá D. C.: Pontificia Universidad Javeriana.

Alarcón, J., C. Barbosa, S. Cruz, D.

Ramírez, F. Salazar, J.

Triana,

A. Lopera y

T. Van der Hammen.

(2002). Transformación y cambio en

el suelo en

los páramos de

Colombia en las últimas décadas. En: C. Castaño (ed.),

Páramos y ecosistemas altoandinos de Colombia en condición de HotSpot & Global Climate

Tensor (pp. 211-222). Bogotá D. C.: Ideam

Alcaldía Mayor de

Bogotá. (2004). Plan de

Ordenamiento Territorial. Secretaría Distrital de Planeación. Bogotá

Bastian,

O. (2001). Landscape Ecology – towards a unified discipline? Landscape Ecology, 16(8),

757-766. https://doi.org/10.1023/A:1014412915534

Cabrera E., Vargas D., Galindo G.,

García, M., Ordoñez M., Vergara L., Pacheco A., Rubia-no, J. y Giraldo, P.

(2011). Memoria técnica de la cuantificación de la deforestación histórica nacional –

escalas gruesa y fina. Instituto de

Hidrología, Meteorología, y

Estudios Ambientales-Ideam-. Bogotá D. C.

Corporación Autónoma Regional

de Cundinamarca, car. (2001).

Atlas

ambiental del área CAR.

Bogotá: Corporación

Autónoma Regional de Cundinamarca.

Corporación Autónoma Regional

de Cundinamarca, car. (2006).

Plan de ordenación

y manejo de

la cuenca hidrográfica

del río Bogotá.

Resumen

ejecutivo. Bogotá D. C. Corporación autónoma

Regional de Cundinamarca.

Cavelier, J. y

A. Etter. (1995). “Deforestation of montane forest in Colombia as a result of

illegal plantations of opium (Papaver somniferum)”. In: Churchill, S. P.; Balslev, H.;

Forero, E.; Luteyn, J. L (eds.), Biodiversity and Conservation of

Neotropical Montane Forest (pp. 541-549). The New York Botanical

Garden.

Conpes

3320. (2004).

Estrategia

para el manejo

ambiental del río Bogotá. Consejo Nacional de Política Económica y

Social. Bogotá: Departamento Nacional de

Planeación, Ministerio de

Ambiente y Desarrollo

Sostenible.

Correa C. (2008). Análisis del cambio

en las coberturas vegetales de los Cerros Orientales de Bogotá en los últimos

40 años. Revista Pérez-Arbelaezia, (19),

112-123.

Cortés S., O. Rangel y H. Serrano.

(2004). Transformación de la cobertura vegetal en la alta montaña de la

cordillera oriental de Colombia. Lyonia a Journal

of ecology and

application, 6(2), 153-160.

Cortés S. (2008a).

“La vegetación boscosa

y arbustiva de

la cuenca alta

del río Bogotá”. En: Estudios de ecosistemas tropandinos,

Vol. 7. T. van der Hammen

(ed.), La cordillera Oriental

colombiana. Ecoandes; J. Cramer.

Berlín-Stuttgart.

Cortés

S. (2008b).

Vegetación

potencial en la

cuenca media del río Tunjuelo y procesos

de cambio en

la cobertura vegetal,

otro enfoque metodológico para

un análisis multitemporal. Revista Perez-Arbelaezia, (19), 189-204.

Cortés

S. (2016).

Patrones y tasas

de cambio del

uso del suelo en la cuenca alta del río Bogotá.(Trabajo Final

de Máster, Universidad

de Barcelona-Centro Universitario

Internacional de Barcelona).

Barcelona. [Inédito].

Decreto

383. (2007).

Por el cual

se modifica el

Decreto 265 de

1999 y se

dictan otras disposiciones. Ministerio de

Hacienda y Crédito

Público-Ministerio de Comercio

Industria y Turismo.

Presidente de la

república. Recuperado de

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lSer-vicio=Documentos&lFuncion=verPd-f&id=23085&name=decreto-383-2007.pdf&prefijo=file

Decreto

4051. (2007).

Por el cual

se modifica parcialmente

el Decreto 2685

de 1999 y

se dictan otras

disposiciones. Ministerio de

Hacienda y Crédito

Público. Presidente de la

República. Recuperado de http://www.creg.gov.co/html/Ncompila/htdocs/Documentos/Energia/docs/decreto_4051_2007.htm

Díaz

M. (1993).

Transformación

del paisaje de

la sabana de

Bogotá durante los

últimos quinientos años.

Tesis de Biología.

Universidad

Nacional de Colombia.

Bogotá. [Inédito].

El

Espectador. (2014).

Aumenta 16 %

la tasa de

deforestación en Colombia.

Recuperado el 1°

de octubre de

2016, de ht t

p://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/aumenta-16-tasa-de-deforestacion-colombia-articulo-600483

Environmental Justice

Atlas. (2017). Recuperado el 1° de octubre de 2016, de https://ejatlas.org/conflict/floricultura-en-la-sabana-de-bogota-colombia

Etter,

A. y Van

Wyngaarden,

W. (2000). Patterns of

Landscape Transformation in

Colombia, with Emphasis

in the Andean

Region. ambio: A Journal of the

Human Environment, 29 (7), 432-439. https://doi.org/10.1579/0044-7447-29.7.432

Etter A., C.

McAlpine, K. Wilson, S. Phinn y H. Possingham. (2006).

Regional

patterns of agricultural

land use and

deforestation in Colombia.

Agriculture,

Ecosystems and

Environment. 114 (2-3),

369-386.

Etter, A.,

McAlpine, C. y Possingham, H. (2008). Historical Patterns

and Drivers of Landscape Change in

Colombia Since 1500: A Regionalized Spatial Approach, Annals

of the Association of American Geographers, 98:1, 2-23.

Organización de las

Naciones Unidas para

la Alimentación y

la Agricultura, fao. (1996). Survey of tropical

forest cover and

study of change

processes. Number

130, p.

152. Roma. Recuperado el 15 de mayo de 2015, de http://www.fao.org/docrep/007/w0015e/w0015e00.htm

Forman, T. (1995).

Land mosaics: The

ecology of landscapes

and regions. New York:

Cam-bridge University Press.

Forman, T. y M.

Godron. (1986). Landscape eco-logy. New York: Wiley.

Gómez A. (2009). Estudio multitemporal de la dinámica

de transformación espacial de la cobertura por crecimiento urbano, en una zona

de la localidad de Suba, Bogotá-Colombia,

en el periodo 1955-2006.

Trabajo de grado.

Facultad de Estudios

Ambientales y Rurales-Ecología. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá D.C.

Gutiérrez M., G.

Rodríguez, J. F.

Mas (2016). Análisis Jerárquico de

la intensidad de

cambio de cobertura/uso

de suelo y

deforestación (2000-2008) en la Reserva de la Biosfera Sierra de

Manantlán, México. Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía,

UNAM. Núm. 90,

pp. 89-104, https://doi.org/10.14350/rig.48600

Hernández-Gómez, A.,

Rojas-Robles, R. y

Sánchez-Calderón, F. (2013).

Cambios en el

uso del suelo

asociados a la

expansión urbana y

la planeación en

el corregimiento de Pasquilla, zona rural de Bogotá (Colombia). Cuadernos de

Geografía: Revista Colombiana de

Geografía, 22(2), 257-271. https://doi.org/10.15446/rcdg.v22n2.37024

Hirales C. M., J. Espinoza A., B. Schmook, A. Ruiz L., R. Ramos R. (2010). Agentes de deforestación de manglar

en Mahahual-Xcalak, Quintana

Roo sureste de

México. Ciencias Marinas 36

(2):147-159.

Instituto Geográfico

Agustín Codazzi (IGAC)

y Office de

la Recherche Scientifique et Technique Outre Mer, orstom. (1984).

Estudio Regional Integrado del altiplano cundiboyacense. Bogotá.

Instituto de Investigación

de Recursos Biológicos

Alexander Von Humboldt,

iavh.

(2013). Síntesis del diagnóstico de la reserva forestal protectora productora

de la cuenca

alta del río

Bogotá. Convenio Interadministrativo N.° 34 De 2012 suscrito entre el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible, la Corporación

Autónoma Regional de

Cundinamarca (CAR), La

Corporación Autónoma Regional

del Guavio – Corpoguavio

y el Instituto de Investigación de Recursos

Biológicos Alexander Von Humboldt (IAvH).

Lambin, E, B.

L. Turner, H. J. Geist, S. B. Agbola, A. Angelsen, J. W. Bruce, O. T. Coomes, R. Dirzo, G.

Fischer, C. Folke, P. S. George, K. Homewood, J. Imbernon, R. Leemans, X. Li, E.

F. Moran, M.

Mortimore, P. S.

Ramakrishnan, J. F. Richards, H. Skanes, W. Steffen, G. D. Stone, U. Svedin, T. A. Veldkamp, C. Vogel

y J. Xu. (2001). The causes of land-use and land-cover change: moving beyond

the myths. Global En-vironmental Change,

11(4), 26-269.

Ley

99. (1993).

Por la cual

se crea el

Ministerio del Medio

Ambiente, se reordena

el sector público

encargado de la

gestión y conservación

del medio ambiente

y los recursos naturales renovables, se organiza el

Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se dictan

otras disposiciones. Recuperado 10

de marzo de

2016, de http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/leyes/6c-ley_0099_1993.pdf

Lunt, I. D., y Spooner, P. G. (2005). Using

historical ecology to understand

patterns of biodiversity in

fragmented agricultural landscapes. Journal of Biogeography,

32(11), 1859-1875. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2005.01296.x

Ministerio de

Ambiente y Desarrollo

Sostenible, MADS e Instituto

de Estudios Ambientales, Ideam. (2013).

Nueva tasa oficial

de deforestación: Colombia

reduce su deforestación a

147.946 hectáreas anuales.

Recuperado el 25

de octubre de

2017, de http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=1059:el(-uso-sostenible-de-los-bosques-prioridad-de-minambiente-394

McIntyre, S. y Hobbs, R. (1999). A framework for

conceptualizing human

effects on landscapes

and its relevance

to management and research

models. Conservation Biology, 13 (6), 1282-1292.

Mendoza J. y Etter, A

(2002). Multitemporal analysis (1940-1996)

of land cover

changes in the

southwestern Bogotá HIGHPLAIN

(Colombia). Landscape and Ur-ban Planning, 59 (3):147-158.

https://doi.org/10.1016/S0169-2046(02)00012-9

ONF Andina. (2016). Componente prospectiva de la RFPP cuenca

alta del río

Bogotá. En: Plan de

Manejo Ambiental. [Inédito]. CAR-Corpoguavioci.

Puyravaud, J. (2003).

Standardizing

the calculation of

the annual rate

of deforestation. Forest Ecology and

Management, 177: 593-596.

Resolución 138. (2014, enero 31). Por la cual se realindera la

Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del

Río Bogotá y se

toman otras determinaciones. Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible. Colombia. Recuperado el 14 de

marzo de 2016,

de http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/resoluciones/2014/res_0138_2014.pdf

Resolución 456. (2014,

marzo 28). Por la

cual se modifica

el artículo primero

de la Resolución

138 del 2014.

Ministerio de Ambiente

y Desarrollo Sostenible.

Colombia. Recuperado el 14 de marzo de 2016, de http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/resoluciones/2014/res_456_2014/Resoluci%C3%B3n%20456%20del%2028%20de%20Marzo%20de%202014.pdf

Ríos O., S. M. (2015). Estudio multitemporal para

la determinación de cambios en las coberturas en polígono dentro del tramo 5 El

Rosal - El Vino de la ruta 50 de Cundinamarca para el periodo 2007-2014.

Facultad de Ingeniería. Dirección de Posgrados.

Universidad

Militar Nueva Granada.

Bogotá (Colombia).

Seabrook, L., C.

McAlpine y R. J. Fensham. (2006). Cattle, crops

and clearing: Regional

drivers of landscape

change in the

Brigalow Belt, Queensland,

Australia, 1840-2004. Landscape and Urban Plan-ning, 78: 373-85.

Semana. (2017, julio 6). Deforestación en Colombia aumentó un 44

% entre 2015

y 2016. Recuperado el

28 de octubre

de 2017, de http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/deforestacion-en-colombia-2016-la-perdida-mas-grande-de-los-ultimos-25-anos/38156

Universidad Nacional de Colombia, Centro de Estudios Sociales (CES)

y Servicio Nacional

de Aprendizaje (SENA).

(1992). Hacia dónde va

la Sabana de

Bogotá. Modernización, conflicto, ambiente y

sociedad. Bogotá

D. C.

Van der Hammen,

T. (1998). Plan ambiental de

la cuenca alta

del río Bogotá.

Corporación

Autónoma Regional de

Cundinamarca. Bogotá D. C.

Velázquez, A, J. F.

Mas, J. R.

Díaz-G., R. Mayorga, P. C. Alcántara, R. Castro, T.

Fernández, G. Bocco, E. Escurra y J. L. Palacio.

(2002). Patrones y

tasas de cambio

de uso del suelo en México. Gaceta

ecológica. INE-Semarnat. México, 62: 21-37.

Viña, A. y J.

Cavelier. (1999). Deforestation rates

(1938-1988) of tropical

lowland forest on the andean foothills of Colombia. Biotropica, 31: 31-36.

Winograd, M. (1995).

Indicadores ambientales para Latinoamérica y el Caribe: hacia la sustentabilidad en el

uso de tierras.

Grupo de análisis de sistemas ecológicos. San José, Costa Rica.

Zonneveld, I. S.

(1995). Land Ecology: An

Intro-duction to Landscape

Ecology as a

Base for Land

Evaluation, Land Management

and Conservation. Amsterdam: SPB Academic Publishing.

Referencias

Acuña, C. (2010). Identificación de áreas prioritarias de conservación enfocadas hacia la conectividad estructural del corredor Encenillo (municipios de La Calera, Guasca, Sopó, Sesquilé, Guatavita), Cundinamarca. Trabajo de grado. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales-Ecología. Bogotá D. C.: Pontificia Universidad Javeriana.

Alarcón, J., C. Barbosa, S. Cruz, D. Ramírez, F. Salazar, J. Triana, A. Lopera y T. van der Hammen. (2002). Transformación y cambio en el suelo en los páramos de Colombia en las últimas décadas. En: C. Castaño (ed.), Páramos y ecosistemas altoandinos de Colombia en condición de HotSpot & Global Climate Tensor (pp. 211-222). Bogotá D. C.: Ideam.

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2004). Plan de Ordenamiento Territorial. Secretaría Distrital de Planeación. Bogotá. Bastian, O. (2001). Landscape Ecology – towards a unified discipline? Landscape Ecology, 16(8), 757-766. https://doi.org/10.1023/A:1014412915534

Cabrera E., Vargas D., Galindo G., García, M., Ordoñez M., Vergara L., Pacheco A., Rubiano, J. y Giraldo, P. (2011). Memoria técnica de la cuantificación de la deforestación histórica nacional – escalas gruesa y fina. Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales-Ideam-. Bogotá D. C.

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. (2001). Atlas ambiental del área CAR. Bogotá: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. (2006). Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Bogotá. Resumen ejecutivo. Bogotá D. C.: Corporación autónoma Regional de Cundinamarca.

Cavelier, J. y A. Etter. (1995). “Deforestation of montane forest in Colombia as a result of illegal plantations of opium (Papaver somniferum)”. In: Churchill, S. P.; Balslev, H.; Forero, E.; Luteyn, J. L (eds.), Biodiversity and Conservation of Neotropical Montane Forest (pp. 541-549). The New York Botanical Garden.

Conpes 3320. (2004). Estrategia para el manejo ambiental del río Bogotá. Consejo Nacional de Política Económica y Social. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Correa C. (2008). Análisis del cambio en las coberturas vegetales de los Cerros Orientales de Bogotá en los últimos 40 años. Revista Pérez-Arbelaezia, (19), 112-123.

Cortés S., O. Rangel y H. Serrano. (2004). Transformación de la cobertura vegetal en la alta montaña de la cordillera oriental de Colombia. Lyonia a Journal of ecology and application, 6(2), 153-160.

Cortés S. (2008a). “La vegetación boscosa y arbustiva de la cuenca alta del río Bogotá”. En: Estudios de ecosistemas tropandinos, Vol. 7. T. van der Hammen (ed.), La cordillera Oriental colombiana. Ecoandes; J. Cramer. Berlín-Stuttgart.

Cortés S. (2008b). Vegetación potencial en la cuenca media del río Tunjuelo y procesos de cambio en la cobertura vegetal, otro enfoque metodológico para un análisis multitemporal. Revista Perez-Arbelaezia, (19), 189-204.

Cortés S. (2016). Patrones y tasas de cambio del uso del suelo en la cuenca alta del río Bogotá. (Trabajo Final de Máster, Universidad de Barcelona-Centro Universitario Internacional de Barcelona). Barcelona. [Inédito].

Decreto 383. (2007). Por el cual se modifica el Decreto 265 de 1999 y se dictan otras disposiciones. Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Presidente de la república. Recuperado de http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=23085&name=decreto-383-2007.pdf&prefijo=file

Decreto 4051. (2007). Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2685 de 1999 y se dictan otras disposiciones. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Presidente de la República. Recuperado de http://www.creg.gov.co/html/Ncompila/htdocs/Documentos/Energia/docs/decreto_4051_2007.htm

Díaz M. (1993). Transformación del paisaje de la sabana de Bogotá durante los últimos quinientos años. Tesis de Biología. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. [Inédito].

El Espectador. (2014). Aumenta 16 % la tasa de deforestación en Colombia. Recuperado el 1° de octubre de 2016, de http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/aumenta-16-tasa-dedeforestacion-colombia-articulo-600483

Environmental Justice Atlas. (2017). Recuperado el 1° de octubre de 2016, de https://ejatlas.org/conflict/floriculturaen-la-sabana-de-bogota-colombia

Etter, A. y Van Wyngaarden, W. (2000). Patterns of Landscape Transformation in Colombia, with Emphasis in the Andean Region. ambio: A Journal of the Human Environment, 29 (7), 432-439. https://doi.org/10.1579/0044-7447-29.7.432

Etter A., C. McAlpine, K. Wilson, S. Phinn y H. Possingham. (2006). Regional patterns of agricultural land use and deforestation in Colombia. Agriculture, Ecosystems and Environment. 114 (2-3), 369-386.

Etter, A., McAlpine, C. y Possingham, H. (2008). Historical Patterns and Drivers of Landscape Change in Colombia Since 1500: A Regionalized Spatial Approach, Annals of the Association of American Geographers, 98:1, 2-23.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. (1996). Survey of tropical forest cover and study of change processes. Number 130, p. 152. Roma. Recuperado el 15 de mayo de 2015, de http://www.fao.org/docrep/007/w0015e/w0015e00.htm

Forman, T. (1995). Land mosaics: The ecology of landscapes and regions. New York: Cambridge University Press.

Forman, T. y M. Godron. (1986). Landscape ecology. New York: Wiley.

Gómez A. (2009). Estudio multitemporal de la dinámica de transformación espacial de la cobertura por crecimiento urbano, en una zona de la localidad de Suba, Bogotá-Colombia, en el periodo 1955-2006.Trabajo de grado. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales-Ecología. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá D. C.

Gutiérrez M., G. Rodríguez, J. F. Mas (2016). Análisis Jerárquico de la intensidad de cambio de cobertura/uso de suelo y deforestación (2000-2008) en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, México. Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM. Núm. 90, pp. 89-104, http://dx.doi.org/10.14350/rig.48600

Hernández-Gómez, A., Rojas-Robles, R. y Sánchez-Calderón, F. (2013). Cambios en el uso del suelo asociados a la expansión urbana y la planeación en el corregimiento de Pasquilla, zona rural de Bogotá (Colombia). Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 22(2), 257-271. https://doi.org/10.15446/rcdg.v22n2.37024

Hirales C. M., J. Espinoza A., B. Schmook, A. Ruiz L., R. Ramos R. (2010). Agentes de deforestación de manglar en Mahahual-Xcalak, Quintana Roo sureste de México. Ciencias Marinas 36 (2):147-159.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre Mer, orstom. (1984). Estudio Regional Integrado del altiplano cundiboyacense. Bogotá.

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, IAVH. (2013). Síntesis del diagnóstico de la reserva forestal protectora productora de la cuenca alta del río Bogotá. Convenio Interadministrativo N.° 34 De 2012 suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), La Corporación Autónoma Regional del Guavio – Corpoguavio y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (IAvH).

Lambin, E, B. L. Turner, H. J. Geist, S. B. Agbola, A. Angelsen, J. W. Bruce, O. T. Coomes, R. Dirzo, G. Fischer, C. Folke, P. S. George, K. Homewood, J. Imbernon, R. Leemans, X. Li, E. F. Moran, M. Mortimore, P. S. Ramakrishnan, J. F. Richards, H. Skanes, W. Steffen, G. D. Stone, U. Svedin, T. A. Veldkamp, C. Vogel y J. Xu. (2001). The causes of land-use and land-cover change: moving beyond the myths. Global Environmental Change, 11(4), 26-269.

Ley 99. (1993). Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se dictan otras disposiciones. Recuperado 10 de marzo de 2016, de http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/leyes/6c-ley_0099_1993.pdf

Lunt, I. D., y Spooner, P. G. (2005). Using historical ecology to understand patterns of biodiversity in fragmented agricultural landscapes. Journal of Biogeography, 32(11),1859-1875. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2005.01296.x

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS e Instituto de Estudios Ambientales, Ideam. (2013). Nueva tasa oficial de deforestación: Colombia reduce su deforestación a 147.946 hectáreas anuales. Recuperado el 25 de octubre de 2017, de http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=1059:el(-uso-sostenible-de-losbosques-prioridad-de-minambiente-394

McIntyre, S. y Hobbs, R. (1999). A framework for conceptualizing human effects on landscapes and its relevance to management and research models. Conservation Biology, 13 (6), 1282-1292.

Mendoza J. y Etter, A (2002). Multitemporal analysis (1940-1996) of land cover changes in the southwestern Bogotá highplain (Colombia). Landscape and Urban Planning, 59 (3):147-158. https://doi.org/10.1016/S0169-2046(02)00012-9

ONF Andina. (2016). Componente prospectiva de la RFPP cuenca alta del río Bogotá. En: Plan de Manejo Ambiental. [Inédito]. CAR-Corpoguavio-CI.

Puyravaud, J. (2003). Standardizing the calculation of the annual rate of deforestation. Forest Ecology and Management, 177: 593-596.

Resolución 138. (2014, enero 31). Por la cual se realindera la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá y se toman otras determinaciones. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Colombia. Recuperado el 14 de marzo de 2016, de http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/resoluciones/2014/res_0138_2014.pdf

Resolución 456. (2014, marzo 28). Por la cual se modifica el artículo primero de la Resolución 138 del 2014. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Colombia. Recuperado el 14 de marzo de 2016, de http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/resoluciones/2014/res_456_2014/Resoluci%C3%B3n%20456%20del%2028%20de%20Marzo%20de%202014.pdf

Ríos O., S. M. (2015). Estudio multitemporal para la determinación de cambios en las coberturas en polígono dentro del tramo 5 El Rosal – El Vino de la ruta 50 de Cundinamarca para el periodo 2007-2014. Facultad de Ingeniería. Dirección de Posgrados. Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá (Colombia).

Seabrook, L., C. McAlpine y R. J. Fensham. (2006). Cattle, crops and clearing: Regional drivers of landscape change in the Brigalow Belt, Queensland, Australia, 1840-2004. Landscape and Urban Planning, 78: 373-85.

Semana. (2017, julio 6). Deforestación en Colombia aumentó un 44 % entre 2015 y 2016. Recuperado el 28 de octubre de 2017, de http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/deforestacionen-colombia-2016-la-perdida-masgrande-de-los-ultimos-25-anos/38156

Universidad Nacional de Colombia, Centro de Estudios Sociales (CES) y Servicio Nacional de Aprendizaje (sena). (1992).

Hacia dónde va la Sabana de Bogotá. Modernización, conflicto, ambiente y sociedad. Bogotá D. C.

Van der Hammen, T. (1998). Plan ambiental de la cuenca alta del río Bogotá. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Bogotá D. C.

Velázquez, A, J. F. Mas, J. R. Díaz-G., R. Mayorga, P. C. Alcántara, R. Castro, T. Fernández, G. Bocco, E. Escurra y J. L. Palacio. (2002). Patrones y tasas de cambio de uso del suelo en México. Gaceta ecológica. INE-Semarnat. México, 62: 21-37.

Viña, A. y J. Cavelier. (1999). Deforestation rates (1938-1988) of tropical lowland forest on the andean foothills of Colombia. Biotropica, 31: 31-36.

Winograd, M. (1995). Indicadores ambientales para Latinoamérica y el Caribe: hacia la sustentabilidad en el uso de tierras. Grupo de análisis de sistemas ecológicos. San José, Costa Rica.

Zonneveld, I. S. (1995). Land Ecology: An Introduction to Landscape Ecology as a Base for Land Evaluation, Land Management and Conservation. Amsterdam: spb Academic Publishing.

Cómo citar

APA

ACM

ACS

ABNT

Chicago

Harvard

IEEE

MLA

Turabian

Vancouver

Descargar cita

CrossRef Cited-by

1. Ana Belén Hurtado‐M, María Ángela Echeverry‐Galvis, Beatriz Salgado‐Negret, Juan Camilo Muñoz, Juan Manuel Posada, Natalia Norden, Crystal McMichael. (2021). Little trace of floristic homogenization in peri‐urban Andean secondary forests despite high anthropogenic transformation. Journal of Ecology, 109(3), p.1468. https://doi.org/10.1111/1365-2745.13570.

2. Santiago Izquierdo-Tort, Diego Restrepo-Zambrano, Suzanne Ozment, Natalia Acero, Laura Bulbena Janer, Juana Camacho, Laura Villegas Ortiz, Fabio Arjona, Patricia Bejarano, Mario Mora, Margoth Garcia. (2023). Integrando Infraestructura Natural al Sistema de Abastecimiento de Agua de Bogotá. World Resources Institute, https://doi.org/10.46830/wrirpt.22.00046sp.

3. Santiago Izquierdo-Tort, Diego Restrepo-Zambrano, Suzanne Ozment, Natalia Acero, Laura Bulbena Janer, Juana Camacho, Laura Villegas Ortiz, Fabio Arjona, Patricia Bejarano, Mario Mora, Margoth Garcia. (2023). Incorporating Natural Infrastructure in Bogotá’s Water System. World Resources Institute, https://doi.org/10.46830/wrirpt.22.00046.

4. Fausto Córdoba-Barrera, Henry Hernan Medina-Arroyo , Luis Jairo Toro-Restrepo. (2026). Tendencias de deforestación en territorios afrodescendientes e indígenas del Chocó Biogeográfico. Revista de Teledetección, (67) https://doi.org/10.4995/raet.2026.23080.

Dimensions

PlumX

Visitas a la página del resumen del artículo

Descargas

Licencia

Derechos de autor 2018 Sandra Pilar Cortés Sánchez

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.