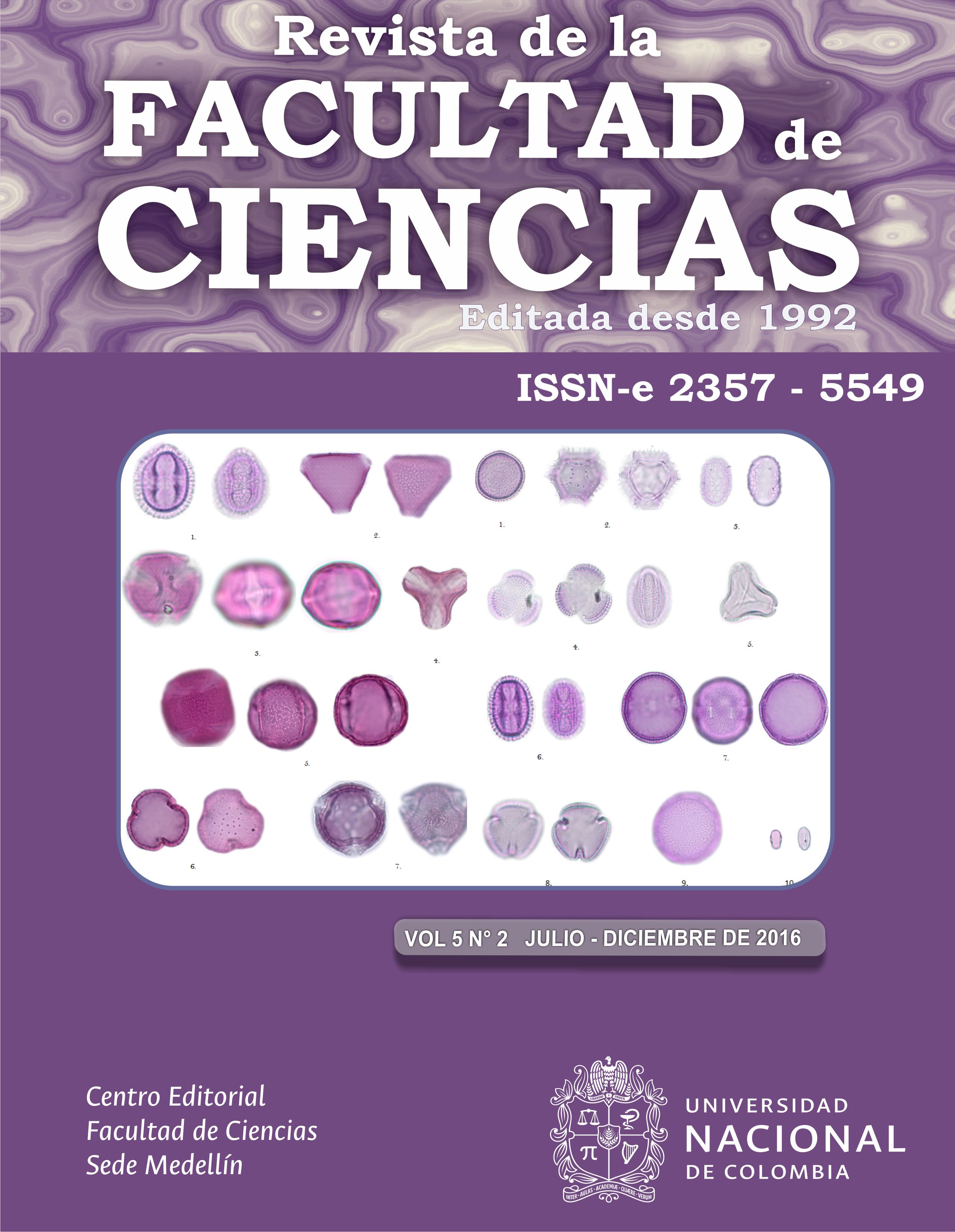

Análisis palinológico y fisicoquímico de miel de abejas (Apis mellifera l.) procedente de algunos municipios del oriente y suroeste de Antioquia (Colombia)

Physicochemical and palynologyc analysis of Apis mellifera l. honeybee collected from some eastern and southwestern municipalities of Antioquia (Colombia)

DOI:

https://doi.org/10.15446/rev.fac.cienc.v5n2.60541Palabras clave:

Antioquia, calidad de miel, Palinología, Fisicoquímica (es)Antioquia, honeybee, Palynology, Physicochemistry, quality (en)

Descargas

Con el fin de determinar la calidad de la miel de Apis mellifera variedad scutellata, procedentes de las subregiones del Suroeste y Oriente Antioqueño, producidas durante los años 2013 y 2014, se realizó un estudio fIsicoquímico y palinológico de 18 muestras. El análisis fIsicoquímico reveló que todos los parámetros analizados se encontraban dentro de los valores establecidos por la normatividad Colombiana, con muy pocas excepciones. En general todas las mieles analizadas fueron de buena calidad y las variaciones en los parámetros analizados, fueron relacionadas con el origen botánico y geográfico de las mismas o errores en el proceso de manipulación. Desde el punto de vista palinológico se observó que la mayoría de mieles del Suroeste fueron uniflorales y las del oriente multiflorales; la riqueza total de polen de las muestras fue muy variable en ambas regiones, oscilando desde muy pobres a muy ricas. En oriente el taxón más común fue Asteraceae, seguido de Fabaceae, Solanaceae, Myrtaceae (principalmente Eucalyptus), Hypochaeris, Borreria y Hedyosmum y en el Suroeste fueron Coffea arabica y Cecropia agustifolia seguidos de Mimosa, Fabaceae, Cordia, Mangifera indica y Acalypha.

Referencias

Aguilar, C. I. (1992). Contribución al estudio palinológico de la flora apícola del Suroeste Antioqueño. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, 184p.

Aguilar, C. & Velásquez C. (1992). Contribución al estudio palinológico de la flora apícola del Suroeste Antioqueño (I). Revista del ICNE, 4(1).

Antioquia, G. de. (2014). Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación. Anuario Estadístico de Antioquia, 2014 [Recurso electrónico] Medellín: Departamento Administrativo de Planeación, 2014.

Baroni, M. V., Arrua, C., Nores, M. L., Fayé, P., Díaz, M. del P., Chiabrando, G. A. & Wunderlin, D. A. (2009). Composition of honey from Córdoba (Argentina): Assessment of North/South provenance by chemometrics. Food Chemistry, 114(2), 727-733. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.10.018

Bedoya, O. G. (2002). Granos de polen potencialmente alergénicos en el Valle de Aburrá. Medellín: Universidad de Antioquia.

Bogdanov, S.; Ruoff, K. & Persano, L. (2004). Physico-chemical methods for the characterisation of unifloral honeys: a review. Apidologie, 35(2004), 4-17. https://doi.org/10.1051/apido:2004047

Bogdanov, S., Lullmann, C., Martin, P., von der Ohe, W., Russmann, H., Vorwohl, G.& Vit, P. (1999). Honey quality and international regulatory standards: review by the International Honey commission. Bee World, 80(2), 61-69. https://doi.org/10.1080/0005772X.1999.11099428

Callejas, R. (2011). Generalidades del departamento de Antioquia. Flora de Antioquia: catálogo de las plantas vasculares. vol. I. Introducción. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Chakir, A., Romane, A., Barbagianni, N. & Bartoli, D. (2011). Major and trace elements in different types of Moroccan honeys. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(4), 223-231.

Codex Alimentarius Commission. (2001). Codex Alimentarius Commission Standards. Codex Stan 12-1981, 1-8.

Código Alimentario Argentino. (1997). Capítulo X. Buenos Aires, Argentina. Recuperado de http://www.anmat.gov.ar/alimentos/normativas alimentos caa.asp

Dainat, B., vanEngelsdorp, D. & Neumann, P. (2012). Colony collapse disorder in Europe. Environmental Microbiology Reports, 4(1), 123-125. https://doi.org/10.1111/j.1758{2229.2011.00312.x

Dimi, F. & Ilze, C. (2006). The criteria of honey quality and Its changes during storage and thermal treatment. LLU Raksti, 4, 73-78.

Eardley, C. & Mansell, M. (1996). The natural occurrence of insect pollinators in an avocado orchard, 19(September 1994), 36-38.

Erdtman, G. (1986). Pollen morphology and plant taxonomy: Angiosperms. The Netherlands. Brill, E. J.

Escuredo, O., Míguez, M., Fernández-González, M. & Seijo, M. C. (2013). Nutritional value and antioxidant activity of honeys produced in a European Atlantic area. Food Chemistry, 138(2-3), 851-856. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.11.015

Espinal, C.,Martínez, H., Santos, C. &Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio de Agrocadenas Colombia. (2006). La cadena de la abejas y la apicultura en Colombia. Retrieved from https://bancayagro.les.wordpress.com/2008/06/caracterizacion abejas2.pdf

Fonnegra, R. (1989). Introducción a la palinología. Medellín: Universidad de Antioquia.

Fonnegra, R. (1992). Análisis palinológico de la miel de abejas del Suroeste Antioqueño. Centro de Investigaciones Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia, Medellín. 236p.

Giraldo, C., Rodríguez, A., Chamorro, F. J., Obregón, D., Montoya, P., Ramírez, N. & Nates-Parra, G. (2011). Guía ilustrada de polen y plantas nativas visitadas por abejas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Departamento de biología. Laboratorio de Investigaciones e Abejas (LABUN).

Girón Vanderhuck, M. (1995). Análisis palinológico de la miel y la carga de polen colectada por Apis mellifera en el Suroeste de Antioquia, Colombia. Boletín Museo Entomológico de la Universidad del Valle, 3(2), 35-54.

Grimm, E. C. (1987). CONISS: a FORTRAN 77 program for stratigraphically constrained cluster analysis by the method of incremental sum of squares. Computers and Geosciences, 13(1), 13-35. https://doi.org/10.1016/0098{3004(87)90022{7

Guler, A., Kocaokutgen, H., Garipoglu, A. V., Onder, H., Ekinci, D. & Biyik, S. (2014). Detection of adulterated honey produced by honeybee (Apis mellifera L.) colonies fed with different levels of commercial industrial sugar (C3 and C4 plants) syrups by the carbon isotope ratio analysis. Food Chemistry, 155, 155-160. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.01.033

Holdridge, L. R. (1947). Determination of world plant formations from simple climatic data. Science, 105, 267-368.

Idárraga-Piedrahíta, Á., Ortiz, R. del C., Callejas Posada, R. & Merello, M. (2011). Flora de Antioquia. Catálogo de las plantas vasculares, vol. II. Listado de las Plantas Vasculares del departamento de Antioquia. Universidad de Antioquia.

Karabagias, I. K., Badeka, A., Kontakos, S., Karabournioti, S. & Kontominas, M. G. (2014). Characterisation and classication of Greek pine honeys according to their geographical origin based on volatiles, physicochemical parameters and chemometrics. Food Chemistry, 146, 548-557. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.09.105

Kisser, J. (1935). Bemerkungen zum einschulss in glycerin -gelatine. Ztschr. F. Mikroskopie, 51, 372-374.

Laverde, J., Egea, L., Rodríguez, D. & Peña, J. (2010). Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva de las abejas y la apicultura en Colombia con énfasis en miel de abejas. Bogotá: Ministerio de Agricultura Desarrollo Rural.

Londoño, C. P. (1998). Análisis Palinológico de la miel de abejas del Suroeste Antioqueño Colombiano. Tesis Pregrado en Agronomía. Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Louveaux, J., Maurizio, A. & Vorwohl, G. (1978). Methods of melissopalynology. Bee World, 5(3), 139-153. https://doi.org/10.1080/0005772X.1978.11097714

Mendes, E., Brojo Proenca, E., Ferreira, I. M. P. L. V. & Ferreira, M. (1998). Quality evaluation of Portuguese honey. Carbohydrate Polymers, 37(3), 219-223. https://doi.org/10.1016/S0144-8617(98)00063-0

Ministerio de la protección social. (2010). Resolución 1057. Reglamento técnico sobre requisitos sanitarios que debe cumplir la miel de abejas para consumo humano. Bogotá: Ministerio de la Protección Social.

Ministerio de agricultura y desarrollo rural proyecto apoyo a alianzas. (2005). Apoyo productivo a la apicultura en 10 municipios del departamento de Sucre. Colombia.

Moreno, J. E. & Devia, W. (1982). Estudio de origen botánico de la miel y el polen almacenado por Apis mellifera, Melipona ebúrnea y Trigona (Tetragonisca) angustula (Hymenoptera: Apidae), en el municipio de Arbelaez Cundinamarca, Colombia. Tesis pregrado en Biología. Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá.

Nanda, V., Sarkar, B. C., Sharma, H. K. & Bawa, A. S. (2003). Physico{chemical properties and estimation of mineral content in honey produced from different plants in Northern India. Journal of Food Composition and Analysis, 16(5), 613-619. https://doi.org/10.1016/S0889-1575(03) 00062-0

Nates-Parra, G., Montoya, P. M., Chamorro, F. J., Ramírez, N., Giraldo, C. & Obregón, D. (2013). Geographical and botanical origin of Apis mellifera (APIDAE) honey in four Colombian departments. Origen geográfico y botánico de mieles de Apis mellifera (APIDAE) en cuatro departamentos de Colombia, 18(3), 427-438. Retrieved from http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-

s2.084887163491&partnerID=40&md5=1c877d455ab0fd9db15771fc0105a799

Nates-Parra, G. (2005). Guía para el manejo de la abeja Angelita o virginita Tetreagonisca angustulata. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Offcial methods of analysis of the Association of Ocial Analytical Chemists. (2000). William Horwitz.

Persano Oddo, L., Piazza, M. G., Sabatini, a G. & Accorti, M. (1995). Characterization of unifloral honeys. Apidologie, 26(6), 453-465. https://doi.org/10.1051/apido:19950602

Roubik, D. & Moreno, J. E. (1991). Pollen and Spores of Barro Colorado Island. (M. B. Garden, Ed.). Panamá.

Russmann, H. (1998). Hefen und Glycerin in Blutenhonigen{Nachweis einer Garung oder einer abgestoppten Garung. Lebensmittelchemie, 56, 116-117.

Sánchez, D. (1995). Trabajo de investigación sobre la abeja africanizada-fase II (calendarios apícolas para el Suroeste Antioqueño). Miscelánea, Sociedad Colombiana de Entomología, 32, 40p.

Sánchez, O. A., Castañeda, P. C., Muños, G. & Tellez, G. (2013). Aportes para el análisis del sector apícola Colombiano. CienciAgro, 2(4), 469-483.

Sanchez, V., Baeza, R., Ciappini, C., Zamora, M. C. & Chirife, J. (2010). Comparison between Karl Fischer and refractometric method for determination of water content in honey. Food Control, 21(3), 339-341. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2008.08.022

Saxena, S., Gautam, S. & Sharma, A. (2010). Physical, biochemical and antioxidant properties of some Indian honeys. Food Chemistry, 118(2), 391-397. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.05.001

Sepúlveda, P. (2013). Diversidad de abejas (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila) en cultivos de papa (Solanum tuberosum L.) y su efecto en la Polinización. Tesis de Doctorado en Ciencias agropecuarias. Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.

Suescún, L. & Vit, P. (2008). Control de calidad de la miel de abejas producida como propuesta para un proyecto de servicio comunitario obligatorio. Fuerza Farmacéutica, I, 6-15.

Terrab, A., Recamales, A. F., González-Miret, M. L. & Heredia, F. J. (2005). Contribution to the study of avocado honeys by their mineral contents using inductively coupled plasma optical emission spectrometry. Food Chemistry, 92(2), 305-309. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2004.07.033

Ulloa, J. A., Mondragón, P. M., Rodríguez, R., Reséndiz, J. A. & Rosas-Ulloa, P. (2010). La miel de abeja y su importancia. Revista Fuente, 2(4), 11-18.

Valencia, C. & Velásquez, C. (2014). Caracterización palinológica de mieles del apiario del Laboratorio de Investigaciones Melitológicas y Apícolas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Revista de la Facultad de Ciencias, 3(1), 19-40.

Vásquez, C. L. (2010). Caracterización de mieles de San Pedro de Atacama basada en análisis físicos, químicos y melisopalinológicos. Tesis pregrado Licenciado en Biología. Universidad Austral de Chile.

Velásquez, C. A. (1999). Atlas palinológico de la flora vascular paramuna de Colombia: Angiospermae. Medellín, Antioquia: Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.

Velásquez, C. & Rangel-ch, O. (1995). Atlas palinológico de la flora vascular del Páramo I. Las familias más ricas en especies. Caldasia, 17(82-85), 509-567.

Velásquez, C. A. (2004). Paleoecología de alta resolución de Holoceno tardío en el páramo de Frontino-Antioquia. Tesis de Doctorado. Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.

Velásquez Giraldo, A. V. (2013). Caracterización físico-química y microbiológica de la miel de Apis mellifera sp. del Suroeste de Antioquia, Colombia. Ingeniería y Ciencia - Ing.cienc., 9 (18), 61-74. Recuperado de http://publicaciones.eat.edu.co/index.php/ingciencia/article/view/1843

Von Der, W., Persano, L., Piana, M., Morlot, M. & Martin, P. (2004). Harmonized methods of melissopalynology. Apidologie, 35, S18-S25. https://doi.org/10.1051/apido:2004050

Yucel, Y. & Sultanoglu, P. (2013). Characterization of honeys from Hatay Region by their physicochemical properties combined with chemometrics. Food Bioscience, 1, 16-25. https://doi.org/10.1016/j.fbio.2013.02.001

Zamora, O., Domínguez, R., Alaniz-Gutiérrez, L. & Quezada-Ehan, J. J. G. (2008). Frequency of European and African-derived morphotypes and haplotypes in colonies of honey bees (Apis mellifera) from NW México. Apidologie, 39, 388-396. https://doi.org/10.1051/apido:2008016

Zandamela Mungói, E. M. F. (2008). Caracterización físico-química y evaluación sanitaria de la miel de mozambique. Tesis de Doctorado en Veterinaria. Universidad Autónoma de Barcelona.

Cómo citar

APA

ACM

ACS

ABNT

Chicago

Harvard

IEEE

MLA

Turabian

Vancouver

Descargar cita

CrossRef Cited-by

1. Efrén Muñoz Galíndez. (2022). Determinación de origen botánico y geográfico mediante estudios polínicos de mieles colectadas por Apis mellifera Linneo en el Departamento del Cauca, Colombia. Revista de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas, , p.105. https://doi.org/10.47499/revistaaccb.v1i34.267.

Dimensions

PlumX

Visitas a la página del resumen del artículo

Descargas

Licencia

Derechos de autor 2016 Revista de la Facultad de Ciencias

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.

Los autores o titulares del derecho de autor de cada artículo confieren a la Revista de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia una autorización no exclusiva, limitada y gratuita sobre el artículo que una vez evaluado y aprobado se envía para su posterior publicación ajustándose a las siguientes características:

1. Se remite la versión corregida de acuerdo con las sugerencias de los evaluadores y se aclara que el artículo mencionado se trata de un documento inédito sobre el que se tienen los derechos que se autorizan y se asume total responsabilidad por el contenido de su obra ante la Revista de la Facultad de Ciencias, la Universidad Nacional de Colombia y ante terceros.

2. La autorización conferida a la revista estará vigente a partir de la fecha en que se incluye en el volumen y número respectivo de la Revista de la Facultad de Ciencias en el Sistema Open Journal Systems y en la página principal de la revista (https://revistas.unal.edu.co/index.php/rfc/index), así como en las diferentes bases e índices de datos en que se encuentra indexada la publicación.

3. Los autores autorizan a la Revista de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia para publicar el documento en el formato en que sea requerido (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) y autorizan a la Revista de la Facultad de Ciencias para incluir la obra en los índices y buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.

4. Los autores aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto renuncian a recibir emolumento alguno por la publicación, distribución, comunicación pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente autorización.

5. Todos los contenidos de la Revista de la Facultad de Ciencias, están publicados bajo la Licencia Creative Commons Atribución – No comercial – Sin Derivar 4.0.

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN y CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR