Mercado de trabajo, vulnerabilidad social y movilización política en Buenos Aires (1988-2008)

Palabras clave:

Mercado de trabajo, Vulnerabilidad social, Movilización política, Desempleo, inempleabilidad, Movimientos piqueteros. (es)sociales dirigidas a desocupados/as en Buenos Aires en el período 1998-2008. La hipótesis que

estructura este trabajo es que en estos años se estructuró un campo de fuerzas en torno al trabajo,

en el contexto del cual los/as marginados/as de los mercados de trabajo primarios o formales

tuvieron grados variables de fuerza para imponer su caracterización acerca de la situación que

estaban padeciendo. Cuando lograron instalar al desempleo como problema social que exige

respuestas políticas su situación relativa mejoró, cuando su situación fue planteada en términos de

inempleabilidad –y se instrumentaron programas en consecuencia- su participación en el ingreso

se vio deteriorada. En tal sentido, sostenemos que la definición de su situación no está vinculada

con sus atributos personales sino con la relación de fuerzas establecida en el campo político.

Mercado de trabajo, vulnerabilidad social y movilización política en Buenos Aires (1988-2008)

Cecilia Cross*

* Investigadora Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CONICET), Doctora de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, Saavedra 15 PB (1083) Buenos Aires– Argentina. Correo electrónico: crosscecilia@gmail.com, ccross@ceil-conicet.gob.ar

Recibido: 13-09- 2012 Aceptado: 08-10-2012 Recibido versión final: 11-10-2012.

Resumen

Este trabajo es resultado de una investigación sobre procesos de implementación de políticas sociales dirigidas a desocupados/as en Buenos Aires en el período 1998-2008. La hipótesis que estructura este trabajo es que en estos años se estructuró un campo de fuerzas en torno al trabajo, en el contexto del cual los/as marginados/as de los mercados de trabajo primarios o formales tuvieron grados variables de fuerza para imponer su caracterización acerca de la situación que estaban padeciendo. Cuando lograron instalar al desempleo como problema social que exige respuestas políticas su situación relativa mejoró, cuando su situación fue planteada en términos de inempleabilidad –y se instrumentaron programas en consecuencia- su participación en el ingreso se vio deteriorada. En tal sentido, sostenemos que la definición de su situación no está vinculada con sus atributos personales sino con la relación de fuerzas establecida en el campo político.

Palabras clave: mercado de trabajo, vulnerabilidad social, movilización política, desempleo, inempleabilidad, movimientos piqueteros

Abstract

This paper presents the result of a research on social policies implementation in Buenos Aires city and its surroundings in the period 1988-2008. In particular, we have focused on the programs offered to unemployed people. Our analytical work shows that from the early 90s the "unemployment" loses its centrality as main "social matter", while policies focused on increasing "employability" of unemployed people are preferred by public decision makers. Our hypotheses for this paper, sustained on official statistics, documents and normative and in-depth interviews is that social vulnerability it is not on personal attributes –as concept like un- employability or human capital suggest- but on strength relationships on political arena.

Key words: labour market, social liability, political mobilization, unemployment, non employability, piqueteros movements

JEL classification: A14, I32, I3, J2, N96.

Résumé

Ce travail est le résultat d'une recherche sur les processus de mise en œuvre des politiques sociales adressées aux chômeurs à Buenos Aires pendant la période 1998-2008. L'hypothèse qui sert de support à ce travail est que au cours des dernières années, un champ de forces a été structuré autour du travail dans un contexte où les marginalisés des marchés du travail primaires ou formels disposaient de différents niveaux de force pour imposer leur caractérisation de la situation qu'ils subissaient. Lorsqu'ils ont réussi à installer le chômage comme un problème social qui demandait de réponses politiques, leur situation relative s'est améliorée, mais quand leur situation a été envisagée en termes de non emploi - et par conséquence, on a mis en marche des programmes pertinents- leur participation au revenu s'est vue endommagée. À ce propos, nous considérons que la définition de leur situation n'est pas liée avec leurs attributs personnels, mais avec l'équilibre des forces dans le domaine politique.

Mots clés: marché du travail, vulnérabilité sociale, mobilisation politique, chômage, non emploi, mouvement des «Piqueteros»

I. Introducción

Desde mediados de los 70, a partir de la crisis de la sociedad fordista, la posición en el mercado de trabajo y la condición subalterna dejaron de pensarse como aspectos en mutua correspondencia. Por un lado, debido a la proliferación de "nuevas demandas" asociadas a la condición de género, étnica o religiosa y, por otro lado, como resultado de la consolidación de la precariedad laboral y el desempleo como situaciones permanentes en la vida de muchas personas (Fraser, N. 2000).

Frente a esta situación, se desarrollaron diversos enfoques que buscaron articular ambos aspectos, bajo la premisa común de que la heterogeneización en las condiciones de vida de los sectores populares erosionó su capacidad como sujeto político, dado además el rol central del empleo como factor de integración social (Castel, r. 1997; Rosanvallon, P. 1995; Neffa, J. y Matheu, P. 1984; Galín, P. y Novick, M. 1990; Schvarzer, J. 1996). En Argentina, esta perspectiva dio lugar a hipótesis que atribuyeron al desempleo y la precarización laboral la desestructuración de las identidades sociales (Svampa, 2000); la apatía política (Novaro, M. 1995; Vitullo, G. 2002); o la descolectivización de los sectores populares (Svampa, M 2005).

Sin embargo, en nuestro país la movilización en torno a la demanda de "trabajo digno" constituyó uno de los principales ejes de conflictividad social a partir de 1998, contexto en el cual comenzó el proceso recesivo que indicó el final del modelo de acumulación comenzado en 1991. En este marco, la marginación del mercado de trabajo se constituyó en la principal "cuestión social", dada su centralidad en el discurso de dirigentes políticos/as y funcionarios/as, activistas y periodistas, pero también entre quienes se autodesignaban como "gente de los barrios", es decir las personas que habitan los barrios populares del conurbano bonaerense. No obstante a lo largo de los diez años que transcurrieron entre 1998 y 2008 el modo de definir a quienes transcurrían entre la precariedad, la desocupación y la inactividad "desalentada" ha sido diferente, tanto en el discurso como en la caracterización que de ellos/as ha hecho el estado al definir a la población beneficiaria de los programas sociales.

La hipótesis que estructura este trabajo es que en estos años se estructuró un campo de fuerzas en torno al trabajo (Fernández, M. y Manzano, V. 2007), en el contexto del cual los/as marginados/as de los mercados de trabajo primarios o formales tuvieron grados variables de fuerza para imponer su caracterización acerca de la situación que estaban padeciendo. Cuando lograron instalar al desempleo como problema social que exige respuestas políticas –y se instrumentaron programas en consecuencia- su situación relativa mejoró, cuando su situación fue planteada desde el estado en términos de "inempleabilidad", mostrando su mayor debilidad relativa, su participación en el ingreso se vio deteriorada, al igual que sus condiciones de vida y la relevancia política atribuida a su situación.

En tal sentido, recuperamos los aportes de Virginia Manzano (2005: 24), quién observó que las relaciones entre "el movimiento de desocupados" y "el Estado argentino" no tenía la forma, de una 'batalla irreconciliable de intereses antagónicos', parafraseando a Thompson (1984) sino de "un campo de relaciones recíprocas donde las acciones de cada uno de los polos de la relación" podía ser comprendido "por su dependencia respecto del otro". En este artículo el desarrollo de las relaciones en ese campo se analizan a partir del modo en que se define la situación de los sectores marginados del empleo como modo de cristalización (siempre parcial y provisorio) de las relaciones en este campo.

Para dar cuenta de la hipótesis enunciada, en lo que sigue partiremos de analizar el modo en que se articularon precarización laboral, concentración del ingreso y desempleo en la vigencia del régimen económico que llevó a la crisis de 2001. Luego pasaremos a analizar el proceso de conformación de un campo de fuerzas en torno al desempleo partiendo desde los primeros cortes de ruta hasta llegar a la "nacionalización del conflicto" en 2001. En tercer lugar daremos cuenta de los cambios en la política social a partir de 2003, para finalmente, examinar la relación entre precariedad, concentración del ingreso y desempleo luego de 2003. De este modo podremos observar un desplazamiento en la definición de la cuestión social que partiendo del desempleo como problema social asociada a la condición de trabajador/a desocupado/a dio lugar a una discriminación de la población desempleada, bajo la atribución de la condición de "empleabilidad", para distinguir entre quienes tendrían la capacidad de insertarse en el mercado de trabajo y quienes serían objeto de asistencia.

Este trabajo es resultado de una investigación cualitativa comenzada en 2001 acerca de procesos de implementación local de políticas sociales que tienen o han tenido como población beneficiaria a personas pobres sin empleo, la cual tiene continuidad a la fecha mediante un proyecto financiado por el Consejo Nacional Argentino de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)1. El trabajo de investigación ha constado del análisis de registros de observación de actividades cotidianas, entrevistas en profundidad, documentos y estadísticas oficiales –particularmente la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)- así como fuentes secundarias, las cuáles han sido trianguladas para la elaboración de categorías y proposiciones teóricas con el fin de producir teoría basada en los datos (Glaser, B. y Strauss, a. 1967).

II. Desempleo y precarización en la zona metropolitana de Buenos Aires 1991-2001

Como hemos señalado, comenzaremos por analizar la articulación entre desempleo, precarización laboral y concentración del ingreso en el período 1991 y 2001.

A los fines de este trabajo, analizaremos el desempleo tomando como referencia la tasa del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la cual mide la incidencia de la población desocupada en la población económicamente activa (PEA). En este sentido, la tasa de desempleo resulta complementaria de la tasa de ocupación.

La discusión en torno al concepto de precariedad es extensa. A los fines de este artículo consideramos como trabajadores/as "precarios/as" a quienes teniendo un empleo continúan buscándolo activamente. Como variable proxy consideraremos a quienes revisten en la categoría de "sub ocupados demandantes". En relación con la concentración del ingreso analizaremos comparativamente la participación del primer y del último decil de población en el total.

El período analizado abarca la vigencia de la política económica basada en la paridad entre el peso y el dólar y la puesta en marcha de las llamadas "reformas estructurales" del Estado consistentes, a grandes rasgos, en la privatización de empresas públicas transferencia de los costos asociados al sostenimiento de la salud y la educación a las provincias y reducción del empleo estatal formalizado, focalización de la política social y estímulo de las modalidades de contratación precaria en los sectores público y privado.

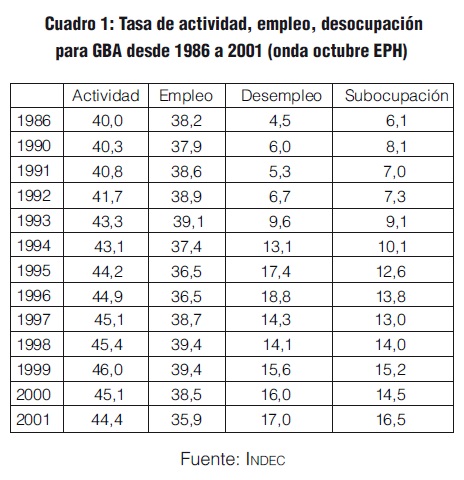

Para dar cuenta los efectos de estas "reformas" en el mercado de trabajo analizaremos, en primer lugar, las tasas de actividad, empleo, subempleo2 y desempleo. Tomaremos como referencia el año 1986, como momento previo a la crisis hiperinflacionaria y consideraremos las tasas de 1990 para poder analizar la situación de estos indicadores en el año inmediato anterior a la implementación de la ley de convertibilidad tomando como referencia el año, según consta en el Cuadro 1:

Considerando la tasa de desempleo, es posible observar que en los primeros años de vigencia de la convertibilidad (1991-1992) esta tasa registró una caída respecto al nivel alcanzado en 1990, en vigencia de la crisis hiperinflacionaria. No obstante, a partir de 1993 se observa un incremento de esta tasa que podría ser explicado casi exclusivamente a partir de la ampliación de la oferta de trabajo, es decir del aumento en la tasa de actividad.

En efecto, observando este Cuadro 1 es posible ver que a lo largo del período analizado la tasa de actividad tuvo un incremento neto de más de cuatro puntos, incremento que se consolidó a partir de 1993.

Este incremento fue atribuido al "efecto trabajador adicional" (Beccaria, l. 2002). Según esta interpretación entre 1991 y 1993 el empleo estuvo signado por dos fuerzas de sentido opuesto: por un lado la expansión económica habría favorecido la creación de puestos de trabajo en una economía que había atravesado una fuerte etapa de estancamiento. Por otro, el aumento en la productividad (sobre todo en el sector servicios) y la reestructuración estatal tendieron a reducir la elasticidad de la relación empleo-producto. Considerando este escenario, coincidieron en que la precarización y/o el desempleo que afectó a los/as jefes de hogar habría llevado a que integrantes de los hogares hasta entonces inactivos/as comenzaran a buscar empleo para compensar la pérdida o reducción de los ingresos.

En 1994 la tasa de desempleo alcanzó los dos dígitos y esta suba puede ser explicada por una caída en la tasa de empleo. El simultáneo aumento del subempleo permite suponer que en este marco no sólo se registró una destrucción de puestos de trabajo, sino que aquellos que fueron creados tuvieron peor calidad. Entre ese año 1994 y 1996 volvieron a incrementarse el desempleo en 5 puntos básicos y el subempleo en tres, a pesar de que el empleo apenas cayó un punto. Esto pone de manifiesto la constante precarización del empleo –considerando la extensión de la jornada de trabajo y la búsqueda de empleo de personas que trabajan menos horas que las que desean- junto con la incapacidad del mercado de trabajo de absorber una oferta creciente.

En 1997 y 1998 las tasas de actividad, empleo y subempleo sufrieron un alza siendo acompañadas por una leve caída en el desempleo, lo cual puede ser comprendido en el marco de la recuperación económica que sucedió a la crisis financiera mexicana de 1995. A partir de 1997 la tasa de desempleo y subocupación fueron similares, lo cual modificó la situación vigente en el período 1986-1993, lapso durante el cual la subocupación había sido un 50% más elevada que el desempleo. Finalmente, a partir del año 1999 la tasa de desempleo experimentó un alza significativa y continuó incrementándose hasta el final del período considerado, siendo levemente superior a la tasa de subempleo.

En el mismo cuadro se puede observar que, por su parte, la tasa de empleo se mantuvo casi constante desde el inicio del período, aún comparándola con el año de referencia (1986). Si bien cayó fuertemente en los años 1995 y 1996 después de la crisis a la que dio lugar el "efecto tequila" se recuperó, desplomándose sólo en el año 2001, cerca del fin de la convertibilidad.

De esta forma, es posible pensar que a partir de 1996 las tasas de desempleo y subempleo comprendieron a una población compuesta por personas que alternativamente fueron captadas por la encuesta como desocupadas o como subocupadas. Sin embargo, a fin de aportar más elementos al análisis es útil considerar la evolución de la subocupación horaria, en función de una subcategorización: subocupación horaria demandante y subocupación horaria no demandante de empleo. Lo haremos en el período 1993-2001, debido a que no existen datos disponibles con anterioridad a esa fecha.

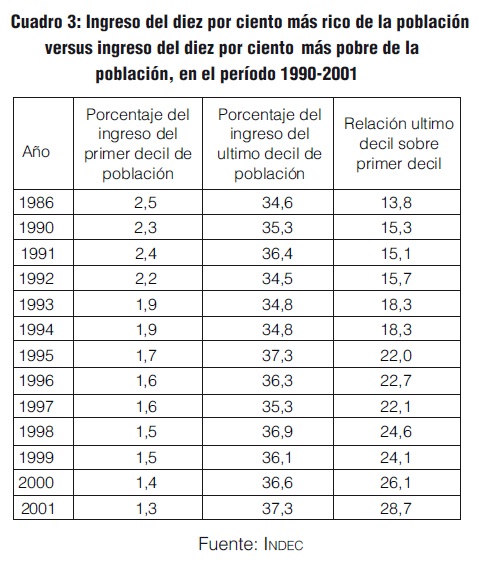

Como hemos visto en el Cuadro 1, en el período 1993-2001 la subocupación se triplicó, sin embargo en el mismo lapso de tiempo la subocupación no demandante se mantuvo constante. Esto refuerza nuestra interpretación respecto a que la subocupación constituyó una actividad de refugio para aquellos/as que se encontraban buscando un empleo pleno, y necesitaban financiar esta búsqueda. En este sentido, el incremento en la tasa de subempleo demandante nos da la pauta del proceso de precarización y su impacto en el tipo de empleo generado y en el nivel de ingresos ofrecidos. Queda pendiente, entonces, establecer fehacientemente la relación entre desempleo y precarización con la caída del ingreso a fin de poder establecer que el desempleo abierto en el período analizado está relacionado con un "efecto de trabajador/a adicional" que se extendió mucho más allá de 1993. Para eso, resulta necesario analizar la distribución del ingreso en la economía lo cual haremos a partir de contraponer la participación del primer y del último decil de población en el Cuadro 3.

En el Cuadro 3 se pone de relevancia el hecho de que la brecha entre la población más pobre y la más rica se duplicó en el período analizado. Este proceso comenzó antes del inicio del "modelo" y se profundizó a partir de 1993.

Observando el decil inferior vemos que este sector recibió una porción cada vez más pequeña del ingreso, habiéndose acentuado esta tendencia desde 1995, de modo que en 2001 su participación en el ingreso era menor a la mitad de la alcanzada en 1986.

Asimismo, es posible observar que, aún en etapas en que se registró una recuperación del nivel de empleo, por ejemplo en 1997-1998, la tendencia a la concentración del ingreso no fue alterada. En esos años, en lo que había disminuido la subocupación horaria demandante de empleo, se redujo la participación en el ingreso del sector más pobre, lo cual reafirma la hipótesis acerca de la escasa calidad de los empleos generados en el período, ya no sólo en términos de duración de la jornada, sino también del salario.

En cambio, la participación en el ingreso del decil superior aumentó en forma permanente. A partir de 1995 el incremento se aceleró, más que la caída del decil inferior: Es decir que se registró en desmedro de otros sectores.

Como puede observarse en la caída en la tasa de desempleo entre 1997 y 1998 no se explica por un aumento en la tasa de empleo sino de la subocupación demandante, lo cual da cuenta de que no se recuperaron los empleos destruidos. De allí inferimos que los nuevos puestos de trabajo fueron de peor calidad que los que se perdieron. El estudio de estos datos permite dar cuenta de una disminución en la calidad de los empleos ofrecidos a los sectores de menores recursos, tanto en términos de su estabilidad como de su extensión horaria y el ingreso relativo proporcionado3.

Asimismo, el crecimiento sostenido en la tasa de actividad da cuenta de que un número creciente de personas que revistaban como inactivas buscó empleo, probablemente para complementar la reducción experimentada en el ingreso familiar a partir de la precarización del trabajo.

De esta forma, la articulación entre desempleo, precarización y pobreza que reflejan estos indicadores da cuenta de las dificultades de los sectores más pobres para obtener y mantener un empleo de tiempo completo y con una remuneración acorde a las necesidades de su grupo familiar. Este fue el marco en el cual la "lucha" por el "trabajo genuino" alcanzó los niveles más altos en la zona metropolitana de Buenos Aires, proceso del que nos ocuparemos a continuación.

III. De los "primeros piquetes" a la "nacionalización del conflicto" (1997-2002)

Los años '90 fueron escenario de un proceso de movilización por el empleo que parecía por fuera de las expectativas contemporáneas. Paradójicamente, mientras en los ámbitos académicos se hablaba de crisis de las identidades sociales, descolectivización o apatía política, se registraron variados intentos de coordinar diversas formas de organización y movilización con el objetivo declarado de "resistir y combatir el neoliberalismo" (Farinetti, M. 1999).

En este marco tuvo lugar la movilización de los/as "trabajadores/as desocupados/as" en el interior del país, que junto a diversas organizaciones locales, comenzaron a "cortar" las rutas para denunciar los efectos de las privatizaciones sobre pueblos enteros. Este fue el escenario en el que se pusieron en marcha programas sociales específicamente dirigidos a los/as desocupados/as pobres como el "Trabajar". Estos programas pueden encuadrarse en el esquema de transformaciones de la política social denominadas de workfare (Gautié, J. 2002), es decir de asistencia focalizada y temporalmente acotada, implementadas bajo la exigencia de realizar una contrapartida en actividades laborales por parte de sus beneficiarios/as. Las políticas de workfare, que en el campo político argentino se conocieron como "planes", quedaron de este modo asociadas al "piquete" como modo de demandar y al "trabajo genuino" como demanda.

En 1998, un grupo de dirigentes nucleado en la "Red de barrios de la Matanza" decidió cortar la Ruta 3. Esta movilización constituyó un "bautismo" para las organizaciones territoriales que habían decido dar la "lucha por el empleo" porque permitió que esta decisión se expresara públicamente. Sin embargo, cuando estaban dispuestos a comenzar con el piquete fueron advertidos de que la Gendarmería Nacional había apostados cientos de efectivos para evitar el corte. Este intento fallido coincidió con otro llevado a cabo el mismo día por otro grupo de similares características que concluyó con una feroz represión, pero, a la larga permitió la articulación entre ambos grupos que hasta entonces habían permanecido "indiferentes" por sus "ideologías".

El 30 de octubre de 2000 llevó a cabo el primer corte de la Ruta 3, el cual fue cuidadosamente planificado entre los/as dirigentes territoriales vinculados a estas organizaciones. Luego de seis días el "corte" se "levantó" con la firma de un "acuerdo" con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) por el que sus autoridades se comprometieron a otorgar "planes" y "mercadería". Su incumplimiento llevó a la realización de un segundo "corte". Éste tuvo lugar entre los días 6 y 23 de mayo de 2001. Esta medida congregó a unos/as 3000 manifestantes, sobre todo mujeres, que permanecieron en el Km 22 de la Ruta 3 –a la altura de Isidro Casanova- durante 18 días. Las principales consignas eran el cumplimiento del acuerdo establecido con las autoridades en noviembre del año anterior y la liberación de Emilio Alí, un dirigente marplatense vinculado a la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV). Al cabo de 18 días el corte "se levantó" al establecerse un cronograma de cumplimiento del acuerdo alcanzado en 2000, con lo cual estas organizaciones obtuvieron los "primeros planes" y se aseguraron la "asignación de mercadería" para sostener sus actividades comunitarias. En este marco se consolidó lo que con Virginia Manzano (2005) llamamos la "forma piquete".

Con estos primeros "logros" la presión sobre los/as dirigentes territoriales lejos de distenderse, se incrementó. Las "necesidades" de "la gente de los barrios" eran inagotables, pero como habían experimentado, para poder "arrancar esos recursos al estado" había que estar "preparados para luchar". Debido a la importancia que adquiría en este contexto lograr la "masividad", se ampliaron las articulaciones con otras organizaciones y expresiones políticas, entre las cuales se destacaban quienes desde la zona sur del conurbano, particularmente en Florencio Varela y San Francisco Solano habían hecho intentos similares de situarse públicamente en la "lucha contra el desempleo".

Estos procesos de movilización territorial confluyeron con otros protagonizados por dirigentes sindicales y partidarios que vieron en este proceso la posibilidad de plantear una alternativa a la hegemonía del "neoliberalismo" bajo el imperativo de "nacionalizar el conflicto". Este imperativo era compartido por los/as líderes territoriales quienes se veían "desbordados/as". La confluencia de intereses dio lugar a la conformación de espacios "multisectoriales" entre los que se destacaron dos: la "Asamblea Nacional de Organizaciones Territoriales, Sociales y de Desocupados" y el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO).

El primer encuentro de la Asamblea, también llamado "Congreso Piquetero" tuvo lugar el 24 de Julio de 2001 en el partido de La Matanza en el galpón de la Parroquia de El Sagrado Corazón. De esta primera Asamblea, participaron dirigentes sindicales que contribuyeron al "plan de lucha" adoptado bajo el slogan de "desobediencia civil" el cual dio lugar a cortes de ruta en 50 ciudades de todo el país, alcanzando "nacionalización del conflicto". En virtud de estos hechos, este fue el momento de mayor fuerza de los movimientos piqueteros en general, y del "sector matancero" en particular. Una convocatoria propia atraía a dirigentes sindicales y políticos/as opositores/as. Durante la realización de la "Segunda Asamblea Nacional de Organizaciones Territoriales, Sociales y de Desocupados", llevada a cabo en San Justo (Partido de La Matanza) la resistencia de ciertos/as dirigentes vinculados a partidos de izquierda de tejer alianzas con la CGT disidente dieron lugar a "un quiebre de la Asamblea" que se fue profundizando a lo largo de 2002.

En relación con el FRENAPO, este espacio marcó el encuentro entre organizaciones piqueteras, de defensa de los derechos humanos, partidos políticos, sindicatos, vinculadas a la Iglesia Católica, etc. Su convocatoria se estructuraba en torno a la demanda por "un seguro de empleo y formación" de $3804, más $60 por "cada menor a cargo" para "todos los jefes de hogar desocupados" y de $150 para "cada persona mayor de 65 años sin jubilación". Con el fin de refrendar públicamente esta propuesta se convocó a un plebiscito que tuvo lugar entre el 14 y el 17 de diciembre de 2001. La consulta se realizó en mesas ubicadas en la vía pública, y en las sedes de las instituciones convocantes. Pese a la falta de infraestructura, de publicidad y de recursos económicos la propuesta fue avalada por aproximadamente tres millones de votos, lo que superó ampliamente las expectativas de los/as organizadores/ as. Sin embargo, los resultados de la consulta popular del FRENAPO no ocuparon un lugar central en los principales matutinos del día 18 de diciembre de 2001. La "ola de saqueos" iniciada en Rosario, Mendoza, Entre Ríos, la Capital y el Gran Buenos Aires, se había convertido en el tema del día. Se había comenzado a expresar la crisis más importante desde la restauración democrática.

El 1º de enero de 2002 el senador Eduardo Duhalde asumió en forma provisional la primera magistratura. Inmediatamente decretó la "emergencia económica, alimentaria y sanitaria" en el marco de la cual se instrumentó el "Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados" (JYJHD), mediante el decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) Nº 565/02, el cual fue gestionado por el MTESS. Este programa pretendió tener alcance "universal" con la intención de revisar la lógica de "focalización" que había caracterizado a las políticas sociales de los '90, aunque siguió funcionando bajo el esquema de workfare. Sus potenciales beneficiarios/as fueron, en primera instancia, todos/as los/as jefes y jefas de hogar con hijos/as menores o discapacitados/as a su cargo o con cohabitante en estado de gravidez.

En su diseño se recuperaron en parte las demandas planteadas a través de los "Congresos Piqueteros" y la "consulta popular" del FRENAPO, en lo referido a brindar asistencia en forma "universal" a los/as "jefes/as de hogar de desocupados/as". Pero a su vez, se pretendió debilitar a quienes habían impulsado este Frente, buscando restituir la relación Estado-beneficiarios/as sin intermediación de las organizaciones territoriales ni de los movimientos piqueteros.

En todo caso, el monto del beneficio otorgado estaba muy por debajo de lo exigido por el FRENAPO y la "universalidad" nunca fue alcanzada. El programa llegó a tener 1.987.875 beneficiarios/as (CELS, 2003) en abril de 2003 y se estima que el 8% de los "planes" fueron gestionados por organizaciones "piqueteras", lo cual constituyó un volumen de recursos realmente significativo. No obstante, los líderes piqueteros siguieron sosteniendo que su lucha no era por subsidios, sino por "trabajo genuino".

En las organizaciones la mayor parte del tiempo y el esfuerzo estaba concentrado en la gestión de los programas sociales. De este modo, miradas desde su implementación local las políticas sociales comenzaron a moldear la cotidianeidad de las familias de los barrios. Así nos fue contado:

"Principalmente cuando yo me acerqué fue por la desesperación. Mi marido, que había trabajado toda la vida, no conseguía nada. Changueaba un poco, juntaba cartón, pero no alcanzaba. Los pibes míos más grandes empezaron a salir a pedir a Capital, que no es vergüenza no, pero tuvieron que salir y eso fue un mazazo en la cabeza para él [se refiere a su marido]. Creo que fue peor cuando yo agarré a las dos más chicas mías y le dije "me voy al comedor aunque sea a que me den leche"... Se quería morir de que nos vieran así en el barrio. Dios me iluminó que fui ese día que se iban a marchar. Ahí me encantó, me pude sacar la bronca, me sentí acompañada, me gustó, no? Y empecé a venir todos los días y me fui haciendo. Cuando salieron los Jefes me dieron un plan, yo ayudo a clasificar la mercadería que es la tarea que tengo por el plan [contraprestación] y con las changas de él, la ropa que me van tirando en el ropero que tenemos acá... Digamos que estamos mejor, al menos los grandes míos pudieron volver al colegio y las chiquitas están cuidadas mientras yo hago mi trabajo... Bueno, yo le digo mi trabajo, pero bueno, es un trabajo, aunque lo que nosotras siempre queremos es trabajo genuino para que nuestros hijos no tengan que pasar lo que pasamos" (Blanca5, La Matanza, 2002)

El relato de Blanca, que tuvo lugar en 2002, es similar a muchos otros y nos permite observar tres cuestiones centrales. En primer lugar, la vinculación con las organizaciones piqueteras es presentada a partir de las carencias padecidas por la falta de empleo de quien hasta entonces había cumplido el rol de jefe del hogar. Dado que la condición de pobreza y estado de emergencia era parte de la formulación de la política, este dispositivo discursivo no puede pensarse en forma aislada de esta configuración.

En segundo lugar da cuenta de estrategias familiares que combinaron diversos modos de acceso a los recursos frente a la crisis. Blanca enumeró algunos de ellos estableciendo jerarquías al mostrar que cada actividad se encuentra más cercana a la "desesperación" en tanto se aleja del "trabajo": hacer "changas", que los/as hijos/as mayores (pre- adolescentes en este caso) vayan a pedir dinero en la calle pero fuera de la mirada de los/as vecinos/as, acercarse al Comedor a pedir alimentos a la "vista del barrio". Y, como señala Blanca, estando en este último estadio tuvo la suerte de llegar un día de marcha. Al participar en la movilización su desesperación adquirió otras connotaciones y se fue quedando. Las actividades que desarrollaba en ese espacio eran homologables al trabajo para ella, aunque dejaba en claro que –en tanto persona vinculada a la organización- luchaba por "trabajo genuino" para que "sus hijos/as no tuvieran que atravesar situaciones de desesperación similares".

En tercer lugar pone de manifiesto un modo bastante difundido de organizar la cotidianeidad entre las personas vinculadas a organizaciones territoriales del conurbano bonaerense. En una suerte de división sexual del trabajo los varones realizaban "changas" y las mujeres se dedicaban a actividades comunitarias. La mayor parte de estas mujeres o bien no habían trabajado antes fuera de sus hogares o bien habían dejado de hacerlo al nacer sus hijos/ as. En este sentido su principal actividad, en tanto organizadora de su cotidianeidad era la atención y cuidado de su familia. Entonces, su primer acercamiento solía estar relacionado con procurarse alimentos que ya no podían comprar. Esto explica, en parte, por qué las organizaciones piqueteras estuvieron compuestas mayoritariamente por mujeres (Cross,C. y Freytes Frey, a. 2007). Una vez vinculados/as a las organizaciones piqueteras a través del plan, se espera que los/as nuevos/as "compañeros/as" siguieran sosteniendo la "lucha" para lograr aumentar la cantidad de recursos disponibles y vincular a otros/as, como puede verse en este fragmentos:

"Una cuestión fundamental es que los compañeros entiendan que acá todo se consigue con la lucha, porque no teníamos absolutamente nada y todo lo fuimos consiguiendo con lucha. Acá para conseguir el plan, hay que marchar. Cuando te salió el plan tenés que hacer la contraprestación, ayudar a mantener todo limpio, sabés que tenés que salir a manguear a los negocios si hace falta para el comedor. Y tenés que seguir marchando para que seamos cada vez más. Eso es importante que los compañeros lo entiendan desde el primer día, acá todo se consigue en la calle, nadie te regala nada" (Camila, dirigente Comedor Los Pibes, 2004)

La enumeración que efectuaba Camila resulta sumamente interesante. Ella situó en un mismo plano, en tanto "lucha", actividades como "marchar", "manguear", "limpiar", "hacer la contraprestación". Como puede verse, movilización y gestión local eran dimensiones de un mismo proceso que pueden ser diferenciadas sólo en el análisis, pero que se presentaban articuladas en la vida cotidiana de las personas vinculadas a estas organizaciones. De hecho, la primera práctica de vinculación consistía en comprometer a las personas en las actividades cotidianas, sobre todo en lo referido a la gestión de recursos. Así, al involucrar a los/as participantes en estas actividades –en la movilización, pero también en el "mangueo" a los comercios de la zona y en las actividades de mantenimiento de los espacios comunes- se reforzaba esta idea de que lo que se conseguía era producto de la "lucha de todos". La construcción de este sentido se efectuaba a partir de señalar en forma permanente las obligaciones de las personas vinculadas con la organización. De este modo se constituyó un campo regulado por obligaciones mutuas, entre organizaciones, destinatarios/as de los programas y Estado, en el que los conflictos y las tensiones fueron constitutivos. Este campo fue puesto en cuestión a partir del "giro productivista" de la política social, conmocionando este entramado de relaciones sociales, como veremos en lo que sigue.

IV. El repliegue local: los desafíos del "giro productivista" (2003-2008)

El cambio de gobierno en 2003 trajo aparejado importantes cambios en la política social. La primera medida fue "discontinuar" el JYJHD, para lo cual se dispuso el inmediato "congelamiento" de la nómina de "beneficiarios/as", es decir se prohibió registrar "altas". El "congelamiento" redundó de hecho en una reducción de la cantidad de "beneficiarios/as" a nivel global. En mayo de 2003 el programa Jefes y Jefas de Hogar tenía 1.975.000 beneficiarios/ as; cinco años después la nómina había sido reducida a 1.020.000 (Fuente: Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

La segunda medida fue clasificar a la población "beneficiaria" del JYJHD en virtud de su "empleabilidad" y "voluntad de trabajar". Según consta en el art. 4º del Decreto PEN Nº 1506/04 aquellos/as considerados/as como "empleables" recibirían capacitación para el trabajo y un subsidio fijo durante un máximo de dos años, en el marco de los cuales se esperaba su inserción en el empleo formal a través del mercado de trabajo.

Fueron considerados como tales personas que acreditaban experiencia previa en el trabajo, preferentemente varones, que manifestaran su inmediata disponibilidad para comenzar en un empleo. En el marco de la misma estrategia de reconfiguración, el resto de los/as beneficiarios/as fueron "transferidos/as" a la órbita de injerencia del MDS6. En este marco irían siendo "incorporados/as" como "población vulnerable" a otros programas sociales diseñados ad hoc, según lo establecido en el mismo decreto. Uno de las políticas "destinadas a "atender" a estos "grupos vulnerables" fue el "Programa Familias por la Inclusión Social", o "Plan Familias", según el Decreto PEN 825/05.

Este programa, dirigido principalmente a las mujeres jefas de hogar , asignaba un subsidio variable en función de la cantidad de hijos/as menores de 19 años a cargo de la persona beneficiaria, no exigiendo "contraprestación laboral" como el JYJHD, sino la acreditación de que los/as menores acudían a la escuela y estaban cumpliendo con el plan de vacunación.

El criterio de empleabilidad está relacionado con el concepto de "productividad marginal" de Marshall, central para la economía neoclásica. Desde este enfoque existe una población "inempleable" en tanto su productividad es demasiado baja para ser incorporada en la economía formal, considerada como "incapaz de pagar su salario con el trabajo que realizan". Desde este enfoque, dicha población está destinada –en el mejor de los casos- a recibir formación que les permita incrementar su capital humano o –en el peor- a recibir asistencia de por vida (Gautié, J. 2002)

Los cambios en la política social incluyeron asimismo la puesta en marcha de emprendimientos productivos, entre los cuales se destacó el "Manos a la Obra". En este marco, el estado se posicionó como un agente generador de empleos, pero no en forma directa sino a través de funciones de "promoción" (Fuente: MDS7). Éste preveía brindar "apoyo económico y financiero" a "emprendimientos productivos, a cadenas productivas, a servicios a la producción y a los Fondos Solidarios para el Desarrollo". Además de este "apoyo", proponía dar "asistencia técnica y capacitación" a los/as emprendedores/as. Sus destinatarios/as eran "prioritariamente" las "personas, familias y grupos en situación de pobreza, desocupación y/o vulnerabilidad social" bajo la condición de que conformaran "experiencias productivas y/o comunitarias".

Este tipo de programas se insertó en el esquema de las "recomendaciones" efectuadas en los documentos de los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), que controlaron la adjudicación de fondos indispensables para sostener los programas de la "emergencia". Pero, a su vez, estas medidas fueron presentadas como respuesta a las demandas de "trabajo genuino".

Entre los/as dirigentes que habían protagonizado la "lucha por el trabajo genuino", los cambios en la política social dieron lugar a diversas interpretaciones y varias dudas. Para la mayoría de los/as dirigentes nacionales de la FTV los cambios en la política social constituían una posibilidad de mejorar las oportunidades de los/as "compañeros/as" de acceder a un "trabajo genuino", en tanto recuperaban las propuestas efectuadas al gobierno anterior a cargo de Eduardo Duhalde. No obstante, esta perspectiva no era compartida por otros/ as líderes "piqueteros/as". Por empezar, los/as dirigentes del Sector Desocupados de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se mostraron públicamente en contra de esta interpretación como puede verse en lo que sigue:

"Nos parece que el dinero que están poniendo en emprendimientos, que es mucho dinero, debería volcarse a reactivar el mercado interno. Hay emprendimientos que pueden funcionar, pero pongamos un ejemplo: los que montan un taller de 20 personas para fabricar pañales no pueden competir con los precios de las grandes empresas […] Pensamos que con la profundidad que tiene la crisis, la apuesta por la economía social, por los emprendimientos, sólo puede funcionar en un país que esté en producción. […] Nosotros en La Matanza estamos haciendo el tendido de agua potable. Ahí están trabajando 60 cooperativas desde hace tres meses. Fue un proyecto que propusimos nosotros y es mejor que no tener trabajo. Pero tenemos que decir que no es la solución de fondo, porque nos convierte en mano de obra barata. […] La cooperativa donde más ganan los sueldos son de 500 pesos. Y hay que zanjear y hay que hacer una obra que vale un montón de plata con muy pocos fondos" (Juan Carlos Alderete, Página/ 12, 22/07/2004, reportaje de Laura Vales "Nos convierten en mano de obra barata").

La perspectiva de Alderete, quién también había participado junto con D'Elia de la reunión con Duhalde a la que hicimos referencia, era que el apoyo a los emprendimientos productivos debería hacerse no sólo mediante subsidios sino a partir de estimular la demanda. Para eso, él proponía "volcar" esos fondos en el "mercado interno". Desde su punto de vista, la "economía social" podía aportar a la creación de empleo pero no al margen del mercado, sino integrada en él. Por ello, aseguraba que ésta "sólo" podía "funcionar" en un "país que esté en producción", lo cual a su entender no era el caso de la Argentina. Y la activación de la producción dependía del incremento de la demanda agregada local. En este sentido, su referencia era el modelo de industrialización sustitutiva configurada conforme al "modelo de los dos sectores", en el que la producción industrial se destina al consumo interno y se constituye en una fuente directa e indirecta de empleo.

Este dirigente consideraba que, si bien era "mejor que no tener trabajo", el modelo de economía social implementado no resultaba "competitivo" y por lo tanto no podía garantizar una fuente de empleo estable. Asimismo, los ingresos obtenidos estaban muy por debajo de los de mercado y en este sentido, los/as "emprendedores/as" se "convertían" en "mano de obra barata". En sus declaraciones se rescataba el hecho de que trabajar en las cooperativas de saneamiento era "mejor que no tener trabajo". Sin embargo, ni su estabilidad ni el nivel de ingresos ofrecidos constituían, desde su perspectiva una alternativa a las "changas". Esta perspectiva era compartida por las organizaciones vinculadas al Bloque Piquetero Nacional (BPN), la mayor parte de las cuales estaban vinculadas a partidos trotskistas, cuyos líderes sostenían que el rechazo a los cambios en la política social era "total".

Más allá de estas controversias, como hemos visto el propósito declarado de estos programas era crear puestos de "trabajo genuino", para la población definida como "vulnerable", es decir quienes carecían de las "herramientas" para insertarse por sus propios medios en el "mercado de trabajo". En lo que sigue analizaremos con datos de la EPH el impacto que tuvieron tales medidas en la distribución del ingreso y en el empleo hasta 2007.

V. Pobreza y desempleo luego de la crisis social de 2001

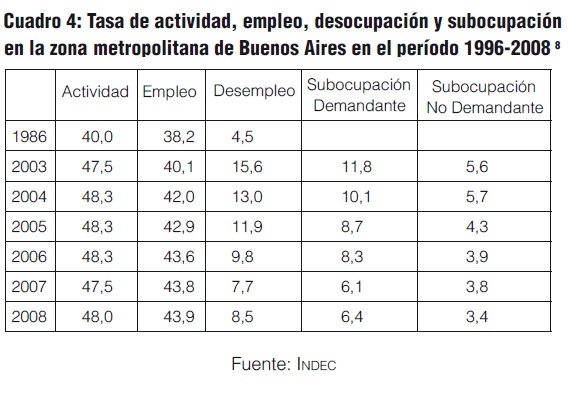

En el primer apartado habíamos observado que los indicadores que miden la situación del mercado de trabajo daban cuenta de un proceso de precarización de las condiciones de vida de los sectores de menores ingresos, que había avanzado inexorablemente desde mediados de los '90. A continuación analizaremos lo ocurrido a partir de la crisis social de 2001 hasta 2007. Para empezar, observaremos las tasas de actividad, empleo, desocupación, subocupación demandantes y no demandante dispuestas en el Cuadro 4.

Mantuvimos el año 1986 como punto de referencia a fin de no perder de vista los registros de estos indicadores en los momentos previos a la implementación del "modelo".

Observando la tasa de actividad vemos que en un período de más de veinte años ésta se ha incrementado en forma permanente hasta registrar un alza de alrededor del 20% en las últimas mediciones, correspondiente a 7, 5 puntos porcentuales. En cambio, el empleo se incrementó en alrededor de 5,5 puntos. Considerando esta situación se podría explicar el desempleo vigente como resultado casi directo del incremento de la tasa de actividad.

Respecto al incremento de la tasa de desocupación observado en el período se puede observar que luego de permanecer en los dos dígitos por más de una década –recordemos que había alcanzado esa condición en 1994- comenzó a retraerse a partir de 2003, siendo la última medición considerada de 7,7%. Si bien ésta representa un incremento de más del 60% respecto a la medición de 1986, a la vez, expresa una disminución de casi la misma magnitud respecto a los valores de esta tasa en 2002.

Considerando la tasa de subocupación demandante se observa que la tendencia alcista que tuvo desde 1994 comenzó a revertirse a partir de 2003 cayendo una media de 2 puntos porcentuales anuales. En tanto, la tasa de subocupación no demandante, luego de años de relativa estabilidad –hecha la excepción de 2002- comenzó a caer a partir de 2005.

Evidentemente la crisis de 2001 mostró efectos perdurables en los indicadores que miden el comportamiento de la PEA en tanto la tasa de actividad mantuvo su tendencia a incrementarse en forma permanente, a pesar de la recuperación del empleo y la disminución del desempleo.

Considerando el efecto de trabajador/a adicional observado durante la vigencia de la convertibilidad es posible asegurar que quienes se lanzaron a la búsqueda de empleo para complementar sus ingresos familiares no retornaron a la inactividad. Sólo en 2007 se observa una disminución de este indicador a niveles, que sin embargo, no alcanzan a retrotraer la situación ni siquiera a la registrada durante la vigencia de la crisis de 2001 y no logra consolidarse como tendencia, dado que se revierte en 2008. En este último año, de hecho, vuelve a incrementarse la tasa de actividad impulsada por la demanda de empleo.

Del mismo modo, el relativo ajuste entre tasas de subempleo demandante y desempleo da la pauta respecto a la vigencia de la alternancia entre empleo informal y desocupación. No obstante, es necesario considerar otros elementos para poder observar si esta hipótesis es acertada o si, en cambio, estamos en presencia de otro tipo de proceso. Por eso, como hemos hecho anteriormente, analizaremos el comportamiento de la distribución del ingreso en el Cuadro 5.

Tomando como referencia el año 1986, se puede observar que al final del período considerado el porcentaje del ingreso en manos del primer decil se había reducido a menos de la mitad. Del mismo modo, en el período 1998 – 2008 sufrió una constante disminución, la cual se alteró transitoriamente en 2002 –en un contexto de plena expansión del presupuesto destinado a atender la "emergencia"- para volver, al año siguiente, a los niveles de 2001. A su vez, es posible observar que entre 2003 y 2008 estos sectores vieron disminuida su participación en el ingreso en forma constante.

Por su parte, los sectores con mayores ingresos experimentaron una mejora en su posición relativa en los momentos previos a la crisis de 2001 –recordemos que la medición corresponde al mes de octubre-, la cual se redujo a lo largo del año 2002. En ese marco, se registró una de las brechas menos pronunciadas entre este sector y el más pobre dentro del período analizado. Esto coincide con la fuerte transferencia de recursos llevada a cabo desde el estado nacional a la política social, en el marco de la "emergencia". Esta hipótesis se refuerza si consideramos que los cambios anunciados en la política social comenzaron a hacerse efectivos en forma significativa sólo en 2005, momento en que los sectores más pobres vieron disminuida su participación en el ingreso.

Tomando nuevamente como referencia el año 1986 la brecha entre el primer y último decil más que se duplicó, manteniéndose por encima del 25%. A pesar de que a partir de 2004 se verificó un pronunciado descenso en la tasa de desempleo abierto y subempleo demandante, estos cambios no tuvieron impacto en la distribución del ingreso. Esto puede significar que la población incluida en el primer decil siguió subsistiendo en base a los recursos adjudicados por la política social y/o empleándose bajo la modalidad de las "changas". En consideración de estos aspectos no resulta sorpresivo que la tasa de actividad haya continuado en aumento conforme a la vigencia de los factores que dieron lugar al "efecto de trabajador adicional" antes referenciados.

Al mismo tiempo, es posible observar que la participación en el ingreso del sector más pobre no puede ser explicada exclusivamente en relación con la concentración de la riqueza en el primer decil, dado que si bien este sector no sufrió grandes detrimentos tampoco experimentó alzas significativas. Proponemos entonces analizar lo ocurrido con los sectores medios de la población, trabajo que llevaremos a cabo a partir de la información volcada en el Cuadro 6.

Este cuadro nos permite observar que el quinto decil de población incrementó su participación en el ingreso a lo largo del período 2003-2008, tanto en detrimento de los sectores más ricos como de los sectores más empobrecidos, aunque menos en relación con los primeros (5%) que respecto a los segundos (10%).

Frente a esta situación una hipótesis posible es la de que durante estos años los sectores con mayores calificaciones, lograron insertarse en el empleo formal y vieron mejoradas sus condiciones de vida. En cambio, aquellos que por su escasa experiencia laboral previa, sus limitadas calificaciones y competencias laborales o por la imposibilidad de delegar sus responsabilidades domésticas no pudieron acceder a los puestos de trabajo creados, siguieron padeciendo el deterioro de sus condiciones de vida sin que se haya alterado la tendencia establecida en la década del '90. Esta población constituiría "el núcleo duro" del desempleo y las estrategias diseñadas para su incorporación se habrían mostrado inadecuadas o cuanto menos insuficientes.

Asimismo, hemos observado que la discontinuidad de programas como el JYJHD y aquellos que distribuían alimentos, cuya expansión permitió efectivamente incrementar la participación de los sectores más empobrecidos en la distribución del ingreso, han tenido un fuerte impacto en este sentido.

El análisis realizado a lo largo de estas páginas nos permitió observar un desplazamiento en la definición de la cuestión social que partiendo del desempleo como problema social asociada a la condición de trabajador/a desocupado/a dio lugar a una discriminación de la población desempleada, bajo la atribución de la condición de "empleabilidad", para distinguir entre quienes tendrían la capacidad de insertarse en el mercado de trabajo y quienes deberían ser objeto de asistencia. Esta distinción no sólo se ha expresado en términos discursivos sino también normativos al establecer a la primera población como ámbito de intervención del MTESS y el "traspaso" de la segunda a la órbita del MDS.

En este sentido, el estudio de la distribución del ingreso nos permitió dar cuenta de que la fractura intra clase que establece el concepto de inempleabilidad ha dejado a cierta parte de la población sumida en condiciones de miseria peores a las de la crisis de 2002. En este sentido, los cambios en la política social ha (re)creado la vulnerabilidad de estos sectores, a la vez que ha debilitado las instancias colectivas que permitieron su organización y movilización en el período 1997-2001.

VI. Reflexiones acerca del tránsito desde el desempleo como cuestión social a la estigmatización del/la desocupado/a

El análisis efectuado nos permitió observar que entre 1991 y 2008 tuvo lugar un proceso de precarización del empleo y aumento del desempleo en el conurbano bonaerense. Como hemos visto, este proceso fue ampliamente resistido por distintos sectores muy alejados de la "apatía política". Particularmente en la zona metropolitana de Buenos Aires muchas organizaciones territoriales, sindicales y políticas comenzaron a movilizarse desde mediados de los '90 para demandar un cambio en la política económica y la asistencia a los hogares más pobres. En este punto, el "ejemplo de Cutral Có y Mosconi" se constituyó en una invitación a la movilización. En este proceso, la condición de "trabajador/a" dejó de expresar una posición en el mercado de trabajo para constituirse como "identidad esencializada" (Manzano, V. 2006) y la pobreza pasó a estar íntimamente asociada a la falta de empleo "genuino" aún para quienes jamás habían trabajado en relación de dependencia.

Así, si en un primer momento la cuestión de la pobreza –como privación de "cuestiones esenciales" como la vivienda o el alimento- fue puesta de relieve, hacia fines de la década notamos un desplazamiento a favor de la demanda por "trabajo genuino". Esta asociación entre pobreza y desempleo, que se ha expresado en la formulación de programas sociales da cuenta de los diversos procesos políticos que permitieron la "nacionalización del conflicto" en torno al "trabajo genuino" (Cross, C. 2004).

Asimismo vimos que a lo largo de la década del 90 la tasa de subocupación demandante y desocupación tendieron a equipararse –por primera vez desde que se realizan estas mediciones. De este modo es posible pensar que la alternancia entre desempleo y "changas", trabajos a plazo y con escasa remuneración constituyó una situación ampliamente extendida. Si aceptamos esta hipótesis, la consigna de "trabajo genuino" adquiere parte de su significado. Asimismo, al analizar las formas que asumió la "contraprestación laboral" exigida por los programas sociales insertos en la lógica del workfare (Gautié, J. 2002) es posible comprender otra de sus implicancias.

Como también hemos observado, a lo largo del período analizado la participación en la distribución del ingreso del último decil de la población se vio ampliamente deteriorada, a pesar de su leve recuperación en 2002, en el marco de la "emergencia". Este año la brecha entre los sectores de menores ingresos –destinatarios de las medidas de "emergencia" que administraron en parte las organizaciones piqueteras- y los de mayores ingresos fue la más pequeña en el período analizado. No obstante, el gobierno kirchnerista discontinuó las medidas que favorecieron este acortamiento, aún antes de tener la posibilidad de evaluar la eficacia del "giro productivista" de la política social implementado. Éste, por otra parte, demostró ser sumamente ineficaz en términos de los objetivos propuestos, considerando sus resultados.

En cambio, al introducir la cuestión de la empleabilidad, tuvo lugar una redefinición que situó nuevamente la falta de empleo como carencia personal y a –ciertos/as- desocupados/ as como objeto de "asistencia". De este modo la población sin empleo es diferenciada por atributos personales: condición de género, cantidad de hijos/as, experiencias laborales previas, calificaciones, voluntad de trabajar, etc, atribuyéndoles o negándoles la condición de empleable.

Consideramos que esta situación es similar en este aspecto a lo que observa Gautié (2002) en el caso francés al ver que quienes poseen el atributo de la empleabilidad, considerados potenciales "trabajadores/as", resultan dignos/as de estima social y apoyo estatal. En tanto, el/la desocupado/a "inempleable", cuyos comportamientos y trayectorias –pensados individualmente- explican sus dificultades de inserción, es un ser socialmente vulnerable, y por lo tanto dependiente de la asistencia estatal. El "traspaso" de la gestión de los programas desde el MTESS al MDS aporta en el mismo sentido.

De este modo al analizar los cambios en las formas que adquirió la cuestión social del desempleo desde 2001 observamos que ha tenido lugar una deconstrucción del desempleo como categoría social para dar paso a una individualización de los desocupados/as, favoreciendo una "medicalización" de las intervenciones (Gazier, B. 1992). De este modo el estado se convierte en instancia de gestión y control de comportamientos (Rosanvallon, P. 1995) antes que como agente de la redistribución de la riqueza socialmente generada. Este análisis, a su vez, nos advierte que la vulnerabilidad de ciertos sectores no es intrínseca a sus condiciones sino producto del estado de las relaciones de fuerza en dicho campo. En este sentido, consideramos que la economía social o solidaria, en tanto categoría de la práctica, es el sustrato de la actual disputa en torno a la integración socio económica de los sectores populares.

1. Se trata del proyecto plurianual (PIP) Nº 11220090100488, titulado: "Lidiando con la solidaridad y el mercado. Un estudio etnográfico de emprendimientos y encadenamientos productivos de la 'economía solidaria' en Argentina" dirigido por Sebastián Carenzo del cuál soy codirectora.

2. Esta categorización corresponde a la población ocupada, que sin embargo trabaja menos de 35 horas semanales por cuestiones ajenas a su voluntad (subocupación visible) (Fuente: INDEC).

3. Como veremos más adelante, esta descripción puede corresponder a dos tipos de actividades, las "changas" o la participación en programas de empleo transitorio o "planes"

4. En un momento en que el salario mínimo vital y móvil estaba en $250 y la línea de pobreza estaba en $151 para una familia constituida por dos adultos, un adolescente y una niña (Fuente INDEC).

5. Los nombres atribuidos a las personas entrevistadas son ficticios para conservar el compromiso de confidencialidad asumido.

6. En este sentido es necesario recordar que el Plan Jefes y Jefas de Hogar era administrado por el MTESS.

7. "La construcción pública del desarrollo local: La experiencia del Plan Nacional Manos a la Obra, 2006"

8. Es necesario advertir que en 2003 el INDEC cambió la estrategia de medición de la EPH, dando lugar a una medición "continua" de la que se obtienen resultados cuatrimestrales. Dado que habíamos considerado los datos de octubre en la medición "puntual", tomamos como referencia el cuarto trimestre en la "continua".

Referencias bibliográficas

Beccaria, Luis (2002), "Empleo, remuneraciones y diferenciación social en el último cuarto del Siglo XX" en VV.AA.: Sociedad y Sociabilidad en la Argentina de los '90, Biblos, Buenos Aires.

Castel, Robert (1997), La metamorfosis de la cuestión social, Paidós, Buenos Aires.

Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. (2003). "Plan Jefes y Jefas: Derecho Social o Beneficio Sin Derechos, Documentos de Trabajo, Nº4, Buenos Aires

Cross, Cecilia (2004), "La Federación de Tierra y Vivienda de la CTA: El sindicalismo que busca representar a los desocupados" en Osvaldo Battistini (coord.) El trabajo frente al espejo. Continuidades y rupturas en el proceso de construcción identitaria de los trabajadores, Prometeo, Buenos Aires

Cross, Cecilia y Freytes Frey, Ada (2007), "Movimientos piqueteros: tensiones de género en la definición del liderazgo", Argumentos, Nº 27, pp. 77-94

Farinetti, Marina (1999), "¿Qué queda del movimiento obrero?" Revista Trabajo y Sociedad, Nº 1, Vol 1, disponible en http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/Zmarina.htm, 30/06/2010

Fernández Álvarez, María Inés y Manzano, Virginia (2007), "Desempleo, acción estatal y movilización social en Argentina" en Revista Política y Cultura Nº 27, México pp. 143-166.

Fraser, Nancy (2000), "Rethinking Recognition", en New Left Review, Vol 3, p. 107-120.

Galín, Pedro y Novick, Marta (1990), La precarización del empleo en la Argentina, CEAL, Buenos Aires.

Gautié, Jérôme (2002), "De la invention du chômage á sa deconstruction", Geneses, Nº 46, pp 60-76.

Gazier, Bernard (1992), Economie du travail et de l'emploi, Dalloz, París.

Glaser, Barney y Strauss, Anselm (1967), The discovery of grounded theory. Strategies for qualitative research, Aldine Publishing Company, New York.

Manzano, Virginia (2005), "Desempleo, "piquetes" y acción estatal en Argentina: Análisis antropológico de la configuración de un campo de relaciones sociales y políticas" en CD de la VI Reunión de Antropología del MERCOSUR, 16-18 de octubre, Montevideo.

Manzano, Virginia (2006), "Modalidades de acción socio política y procesos de construcción identitaria. Etnografía de las organizaciones piqueteras del Gran Buenos Aires" en Guillermo Wilde y Pablo Schamber (comp.) Culturas, comunidades y procesos urbanos contemporáneos. Vol 3, SB, Buenos Aires.

Neffa, Julio César y Matheu, Pedro (1984), La organización del trabajo en la Argentina, Ceil-Conicet, Buenos Aires

Novaro, Marcos (1995), "Crisis de representación, neopopulismo y consolidación democrática" en Revista Sociedad Nº6, Buenos Aires, pp. 38-43.

Rosanvallon, Pierre (1995), La nouvelle question sociale, Seuil, París

Schvarzer, Jorge (1996): La industria que supimos conseguir, Planeta, Buenos Aires

Svampa, Maristella (2000), "De la patria metalúrgica al Heavy metal" en Maristella Svampa (ed.) Desde abajo: La transformación de las identidades sociales, Biblos, Buenos Aires, pp 106-136.

Svampa, Maristella (2005), La Sociedad Excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo, Taurus, Buenos Aires.

Thompson, Edward (1984), Tradición, revuelta y conciencia de clases. Madrid: Crítica.

Vitullo, Gabriel (2002), "Participación electoral, comportamiento político y desestructuración social en Argentina y Brasil" en Bettina Levy (comp.), Crisis y conflictos en el capitalismo latinoamericano: Lecturas políticas, Clacso, Buenos Aires.

Cómo citar

APA

ACM

ACS

ABNT

Chicago

Harvard

IEEE

MLA

Turabian

Vancouver

Descargar cita

Visitas a la página del resumen del artículo

Descargas

Licencia

Derechos de autor 2012 Ensayos de Economía

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.

Se autoriza la reproducción sin ánimo de lucro de los materiales, citando la fuente.