Obesidad, autoestima y condición física en escolares

Obesity, self-esteem and fitness in students

DOI:

https://doi.org/10.15446/revfacmed.v65n1.57063Palabras clave:

Niño, Autoestima, Obesidad, Aptitud física (es)Child, Self Concept, Obesity, Physical Fitness (en)

Introducción. La obesidad infantil es un problema grave de salud pública, ya que genera resultados adversos para la salud física y mental.

Objetivo. Relacionar el estado nutricional con los niveles de autoestima y rendimiento físico en escolares de 8 a 10 años de edad.

Materiales y métodos. Participaron 236 escolares: 117 hombres y 119 mujeres, de entre 8 y 10 años de edad, pertenecientes a dos colegios del municipio de Temuco con carácter estatal-municipal. Se evaluó peso, talla, índice de masa corporal, porcentaje de masa/grasa, contorno cintura, condición física, horas de ejercicio físico a la semana y autoestima.

Resultados. El 43.6% de los escolares presentó malnutrición por exceso. Los categorizados como obesos (19%) presentaron niveles superiores en masa grasa y contorno cintura (p<0.001), además obtuvieron un rendimiento físico menor (p<0.05). Las horas realizadas de ejercicio físico a la semana y el nivel de autoestima fueron menores en lo escolares obesos, pero estos no alcanzaron significancia (p≥ 0.05).

Conclusiones. La obesidad en edad escolar pone de manifiesto alteraciones asociadas con el rendimiento físico, la masa grasa y las tendencias negativas sobre la autoestima. A pesar de ser una etapa temprana, se pueden apreciar las consecuencias asociadas a esta condición.

Introduction: Childhood obesity is a serious public health issue, since it generates adverse results for physical and mental health.

Objective: To correlate nutritional status and levels of self-esteem and physical performance in schoolchildren aged between 8 and 10.

Materials and methods: 236 students participated, 117 male and 119 female, aged between 8 and 10, from two public schools in the municipality of Temuco. Weight, height, body mass index, mass/fat percentage, waist contour, physical condition, hours of physical exercise per week and self-esteem were evaluated.

Results: Overnutrition was documented in 43.6% of the students; children classified as obese (19%) presented higher levels of fat mass and waist contour (p<0.001), and also had a lower physical performance (p<0.05). The hours of physical exercise per week and the level of self-esteem were lower in obese school children, although this figure was not significant (p≥0.05).

Conclusions: Obesity in school-aged children reveals alterations associated with physical performance, fat mass and negative trends on self-esteem. Despite developing at an early stage, the consequences associated with this condition can already be seen.

investigación original

DOI: https://doi.org/10.15446/revfacmed.v65n1.57063

Obesidad, autoestima y condición física en escolares

Obesity, self-esteem and fitness in students

Recibido: 20/04/2016. Aceptado: 17/05/2016.

Pedro Delgado-Floody1 • Felipe Caamaño-Navarrete2 • Daniel Jerez-Mayorga3 • Alfonso Cofré-Lizama4,5 • Aldo Osorio-Poblete6 • Christian Campos-Jara3 • Iris Guzmán-Guzmán7 • Cristian Martínez-Salazar1 • Jaime Carcamo-Oyarzun1

1 Universidad de La Frontera - Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades - Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación - Temuco - Chile.

2 Universidad Católica de Temuco - Facultad de Educación - Temuco - Chile.

3 Universidad Andres Bello - Sede Santiago - Facultad de Ciencias de la Rehabilitación - Santiago de Chile - Chile.

4 Universidad Autónoma de Chile - Instituto de Ciencias Biomédicas - Magíster en Neurociencias - Temuco - Chile.

5 Universidad Santo Tomás - Facultad de Ciencias Sociales - Escuela de Psicología - Temuco - Chile.

6 Universidad Santo Tomás - Facultad de Educación - Programa de Pedagogìa en Educación Física - Temuco - Chile.

7 Universidad Autónoma de Guerrero - Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas - Chilpancingo - México.

Correspondencia: Pedro Delgado-Floody. Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación, Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de La Frontera. Uruguay No. 1980. Teléfono: +56 962489239. Temuco. Chile. Correo electrónico: pedro.delgado@ufrontera.cl.

| Resumen |

Introducción. La obesidad infantil es un problema grave de salud pública, ya que genera resultados adversos para la salud física y mental.

Objetivo. Relacionar el estado nutricional con los niveles de autoestima y rendimiento físico en escolares de 8 a 10 años de edad.

Materiales y métodos. Participaron 236 escolares: 117 hombres y 119 mujeres, de entre 8 y 10 años de edad, pertenecientes a dos colegios del municipio de Temuco con carácter estatal-municipal. Se evaluó peso, talla, índice de masa corporal, porcentaje de masa/grasa, contorno cintura, condición física, horas de ejercicio físico a la semana y autoestima.

Resultados. El 43.6% de los escolares presentó malnutrición por exceso. Los categorizados como obesos (19%) presentaron niveles superiores en masa grasa y contorno cintura (p<0.001), además obtuvieron un rendimiento físico menor (p<0.05). Las horas realizadas de ejercicio físico a la semana y el nivel de autoestima fueron menores en lo escolares obesos, pero estos no alcanzaron significancia (p≥ 0.05).

Conclusiones. La obesidad en edad escolar pone de manifiesto alteraciones asociadas con el rendimiento físico, la masa grasa y las tendencias negativas sobre la autoestima. A pesar de ser una etapa temprana, se pueden apreciar las consecuencias asociadas a esta condición.

Palabras clave: Niño; Autoestima; Obesidad; Aptitud física (DeCS).

Delgado-Floody P, Caamaño-Navarrete F, Jerez-Mayorga D, Cofré-Lizama A, Osorio-Poblete A, Campos-Jara C, et al. Obesidad, autoestima y condición física en escolares. Rev. Fac. Med. 2017;65(1): 43-8. Spanish. doi: https://doi.org/10.15446/revfacmed.v65n1.47103.

| Abstract |

Introduction: Childhood obesity is a serious public health issue, since it generates adverse results for physical and mental health.

Objective: To correlate nutritional status and levels of self-esteem and physical performance in schoolchildren aged between 8 and 10.

Materials and methods: 236 students participated, 117 male and 119 female, aged between 8 and 10, from two public schools in the municipality of Temuco. Weight, height, body mass index, mass/fat percentage, waist contour, physical condition, hours of physical exercise per week and self-esteem were evaluated.

Results: Overnutrition was documented in 43.6% of the students; children classified as obese (19%) presented higher levels of fat mass and waist contour (p<0.001), and also had a lower physical performance (p<0.05). The hours of physical exercise per week and the level of self-esteem were lower in obese school children, although this figure was not significant (p≥0.05).

Conclusions: Obesity in school-aged children reveals alterations associated with physical performance, fat mass and negative trends on self-esteem. Despite developing at an early stage, the consequences associated with this condition can already be seen.

Keywords: Child; Self Concept; Obesity; Physical Fitness (MeSH).

Delgado-Floody P, Caamaño-Navarrete F, Jerez-Mayorga D, Cofré-Lizama A, Osorio-Poblete A, Campos-Jara C, et al. [Obesity, self-esteem and fitness in students]. Rev. Fac. Med. 2017;65(1): 43-8. Spanish. doi: https://doi.org/10.15446/revfacmed.v65n1.57063.

Introducción

La obesidad infantil (1) y la inactividad física (2,3) son grandes problemas de salud pública, ya que generan complicaciones y enfermedades (4-6) como diabetes tipo 2 (7), apnea obstructiva del sueño (8), hipertensión (9), dislipidemia (10), síndrome metabólico (11) y afectación del rendimiento físico (12). Diversos estudios han demostrado que el ejercicio físico es una estrategia eficaz para la prevención de estos desórdenes metabólicos (13-16).

Se ha descrito que en los niños y adolescentes que llevan una relación positiva entre estilo de vida saludable y salud mental se observa un mejor autoconcepto, además se disminuye la ansiedad, la depresión y las ideas suicidas (17). Asimismo, se ha encontrado que escolares con niveles más altos de capacidad aeróbica presentan mejor calidad de vida; por lo tanto, evaluar su rendimiento es preponderante (18).

La relación existente entre obesidad y autoestima y entre obesidad e imagen corporal ha demostrado que la mayoría de los niños y adolescentes presentan autoestima baja e insatisfacción con su imagen corporal (19,20). Esto concuerda con el estudio de Ortega et al. (21), quienes indican que los alumnos con peso saludable tienen una puntuación estadísticamente mayor de autoestima que los alumnos con sobrepeso, además de una correlación negativa entre índice de masa corporal (IMC) y autoestima. De igual manera, un reciente estudio concluyó que los sujetos categorizados con sobrepeso u obesidad eran aquellos que poseían resultados inferiores en su autoconcepto, por lo que se precisan intervenciones que incidan en la mejora del estatus corporal para obtener consecuentes mejoras en los niveles de salud general (22). Por consiguiente, el propósito de este estudio es determinar la relación entre el estado nutricional y los niveles de autoestima y rendimiento físico en escolares.

Material y métodos

Estudio de tipo transversal con muestreo no probabilístico; los participantes fueron elegidos de manera no aleatoria y por conveniencia. Se evaluaron 236 escolares: 117 hombres y 119 mujeres, entre 8 y 10 años de edad, pertenecientes a dos colegios del municipio de Temuco con carácter estatal-municipal y de un estrato socioeconómico medio. Los padres y apoderados de los niños seleccionados fueron informados respecto a la importancia y objetivos de la investigación y cada uno firmó un consentimiento informado para que su hijo participara en el estudio. Se recolectaron datos respecto al curso de estudio, edad, género, medidas antropométricas, condición física, horas de ejercicio físico destinadas a la semana y niveles de autoestima.

Los criterios de inclusión fueron: presentar habilitación médica para la práctica de ejercicio físico a través de un reporte escrito que acreditara que se encuentran aptos para el desarrollo de actividades físico-deportivas en los establecimientos educacionales, estar matriculado en los colegios de estudios y tener entre 8 y 10 años de edad.

Los criterios de exclusión fueron: tener más de 160 ppm en el test de Cafra, presentar alguna lesión o enfermedad al momento de las pruebas físicas que pudiera alterar el rendimiento y la salud de los participantes o no cumplir con alguno de los criterios de inclusión mencionados.

El estudio fue aprobado por el Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de La Frontera y en este se respetaron los acuerdos de la declaración de Helsinki (revisión de 2013).

Recolección de información

Los procedimientos de recolección de la información se realizaron entre marzo y julio de 2015. Las pruebas se administraron dentro del horario de clases (08:00 a 16:00) y los cuestionarios fueron aplicados en una sala facilitada por los colegios con la presencia de al menos un investigador.

Antes de aplicar el test físico, se realizó un calentamiento estandarizado de 15 minutos de activación neuromuscular y cardiovascular, ejercicios de movilidad articular y estiramientos. Las mediciones antropométricas y de condición física fueron realizadas mediante el protocolo del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) en Educación Física (23). Para evaluar el porcentaje de masa grasa y peso, se utilizó el monitor digital de mano-pie omron modelo HBF-514 con una capacidad máxima de 136 kilos y los estudiantes etuvieron con los pies descalzos y con la menor cantidad de ropa posible. La talla se midió con un tallímetro marca SECA® graduado en mm. El IMC se determinó para estimar el grado de obesidad (kg/m2) con el siguiente criterio de calificación según su percentil mediante puntos de corte según estándares nacionales: IMC <p10: bajo peso, IMC entre p10 y <p85: normal, IMC entre p85 y <p95: sobrepeso e IMC >p95: obesidad (24).

La circunferencia de cintura se midió con una cinta métrica autorretráctil graduada en centímetros marca SECA®. Para medir la condición física se utilizó el test de Cafra, los estudiantes que sobrepasaron las 160 ppm fueron descartados del estudio y no realizaron las demás actividades, mientras que los que tuvieron menos de 160 ppm realizaron los siguientes test: salto largo a pies juntos, abdominales en 30 segundos, flexoextensión de codo en 30 segundos, flexibilidad de tronco y navette.

Para la medición de autoestima se utilizó la batería de test de autoestima escolar (TAE-Alumno) (25), vía auto reporte general para alumnos de 3° a 8° básico en relación a una norma establecida por curso y edad. Se aplicó 1 punto por cada respuesta positiva y 0 por cada respuesta negativa, la sumatoria del puntaje bruto se transformó a puntaje t según normas por edad y se situó al alumno acorde a las siguientes categorías: autoestima normal ≥40 puntos, baja autoestima 30-39 puntos y muy baja autoestima ≤29 puntos. El instrumento presentó un Alpha de Cronbach de 0.79, lo que indica una adecuada fiabilidad y validez.

Análisis estadístico

En el primer análisis se determinó prevalencia de las principales variables del estudio en conjunto con un análisis descriptivo. La normalidad se evaluó a través de la prueba Kolmogórov-Smirnov. Las variables se expresaron como medianas y percentiles (5 y 95) y como media y desviación estándar. Las diferencias entre grupos fueron determinadas mediante las pruebas chi2, U Mann Whitney y Kruskal Wallis. Para establecer la relación entre variables antropométricas y de rendimiento físico se determinó el coeficiente de correlación de Spearman. Los valores de p<0.05 fueron considerados estadísticamente significativos. El análisis estadístico fue realizado con el software STATA v9.2.

Resultados

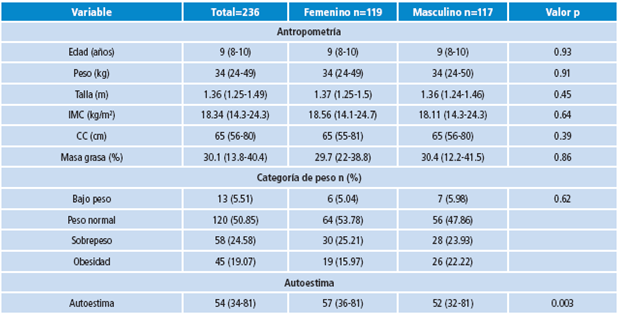

En la Tabla 1 se observa que los niños presentan niveles de autoestima menor que las niñas, aunque ambas poblaciones refieren un valor promedio de autoestima normal.

Tabla 1. Características antropométricas y de autoestima según género.

|

Variable |

Total=236 |

Femenino n=119 |

Masculino n=117 |

Valor p |

|

Antropometría |

||||

|

Edad (años) |

9 (8-10) |

9 (8-10) |

9 (8-10) |

0.93 |

|

Peso (kg) |

34 (24-49) |

34 (24-49) |

34 (24-50) |

0.91 |

|

Talla (m) |

1.36 (1.25-1.49) |

1.37 (1.25-1.5) |

1.36 (1.24-1.46) |

0.45 |

|

IMC (kg/m2) |

18.34 (14.3-24.3) |

18.56 (14.1-24.7) |

18.11 (14.3-24.3) |

0.64 |

|

CC (cm) |

65 (56-80) |

65 (55-81) |

65 (56-80) |

0.39 |

|

Masa grasa (%) |

30.1 (13.8-40.4) |

29.7 (22-38.8) |

30.4 (12.2-41.5) |

0.86 |

|

Categoría de peso n (%) |

||||

|

Bajo peso |

13 (5.51) |

6 (5.04) |

7 (5.98) |

0.62 |

|

Peso normal |

120 (50.85) |

64 (53.78) |

56 (47.86) |

|

|

Sobrepeso |

58 (24.58) |

30 (25.21) |

28 (23.93) |

|

|

Obesidad |

45 (19.07) |

19 (15.97) |

26 (22.22) |

|

|

Autoestima |

||||

|

Autoestima |

54 (34-81) |

57 (36-81) |

52 (32-81) |

0.003 |

Valor p: prueba de Mann-Whitney; IMC: índice de masa corporal; CC: contorno de cintura.

Fuente: Elaboración propia.

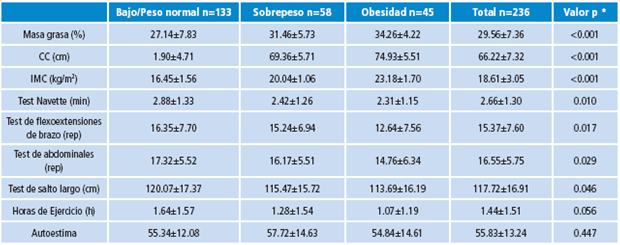

En la Tabla 2 se observa que el 43.6% de los escolares presentó malnutrición por exceso. Los categorizados como obesos (19%) presentaron niveles superiores en masa grasa (%) y contorno de cintura (CC) (p<0.001), además de menores valores de rendimiento físico en los test de navette, flexoextensiones de brazo, abdominales y salto largo (p<0.05). Las horas de ejercicio físico realizadas a la semana y el nivel de autoestima fueron menores en los escolares obesos, pero no alcanzaron significancia (p≥0.05).

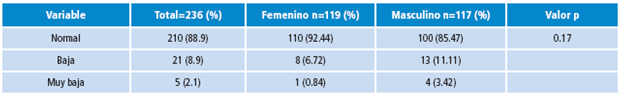

En la Tabla 3 se representan las categorías de autoestima de acuerdo al género, sin encontrar diferencias significativas entre ambos grupos; sin embargo, la autoestima baja y muy baja se presentó en una mayor proporción en el género masculino.

Tabla 2. Condición física, antropométrica y autoestima según IMC.

|

Bajo/Peso normal n=133 |

Sobrepeso n=58 |

Obesidad n=45 |

Total n=236 |

Valor p * |

|

|

Masa grasa (%) |

27.14±7.83 |

31.46±5.73 |

34.26±4.22 |

29.56±7.36 |

<0.001 |

|

CC (cm) |

1.90±4.71 |

69.36±5.71 |

74.93±5.51 |

66.22±7.32 |

<0.001 |

|

IMC (kg/m2) |

16.45±1.56 |

20.04±1.06 |

23.18±1.70 |

18.61±3.05 |

<0.001 |

|

Test Navette (min) |

2.88±1.33 |

2.42±1.26 |

2.31±1.15 |

2.66±1.30 |

0.010 |

|

Test de flexoextensiones de brazo (rep) |

16.35±7.70 |

15.24±6.94 |

12.64±7.56 |

15.37±7.60 |

0.017 |

|

Test de abdominales (rep) |

17.32±5.52 |

16.17±5.51 |

14.76±6.34 |

16.55±5.75 |

0.029 |

|

Test de salto largo (cm) |

120.07±17.37 |

115.47±15.72 |

113.69±16.19 |

117.72±16.91 |

0.046 |

|

Horas de Ejercicio (h) |

1.64±1.57 |

1.28±1.54 |

1.07±1.19 |

1.44±1.51 |

0.056 |

|

Autoestima |

55.34±12.08 |

57.72±14.63 |

54.84±14.61 |

55.83±13.24 |

0.447 |

IMC: índice de masa corporal; CC: contorno cintura; rep: repeticiones.

* El valor p<0.05 es calculados con Kruskal Wallis.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Grados de autoestima de escolares chilenos.

|

Variable |

Total=236 (%) |

Femenino n=119 (%) |

Masculino n=117 (%) |

Valor p |

|

Normal |

210 (88.9) |

110 (92.44) |

100 (85.47) |

0.17 |

|

Baja |

21 (8.9) |

8 (6.72) |

13 (11.11) |

|

|

Muy baja |

5 (2.1) |

1 (0.84) |

4 (3.42) |

Fuente: Elaboración propia.

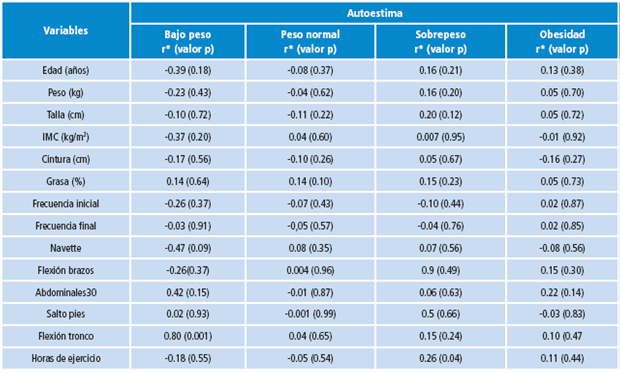

De acuerdo a la categoría de peso, en los niños de bajo peso se observó relación entre la flexión del tronco y la autoestima y en los niños con sobrepeso entre horas de ejercicio y autoestima (Tabla 4).

Tabla 4. Correlación entre autoestima, medidas antropométricas y actividad corporal de acuerdo a la categoría de peso.

|

Variables |

Autoestima |

|||

|

Bajo peso r* (valor p) |

Peso normal r* (valor p) |

Sobrepeso r* (valor p) |

Obesidad r* (valor p) |

|

|

Edad (años) |

-0.39 (0.18) |

-0.08 (0.37) |

0.16 (0.21) |

0.13 (0.38) |

|

Peso (kg) |

-0.23 (0.43) |

-0.04 (0.62) |

0.16 (0.20) |

0.05 (0.70) |

|

Talla (cm) |

-0.10 (0.72) |

-0.11 (0.22) |

0.20 (0.12) |

0.05 (0.72) |

|

IMC (kg/m2) |

-0.37 (0.20) |

0.04 (0.60) |

0.007 (0.95) |

-0.01 (0.92) |

|

Cintura (cm) |

-0.17 (0.56) |

-0.10 (0.26) |

0.05 (0.67) |

-0.16 (0.27) |

|

Grasa (%) |

0.14 (0.64) |

0.14 (0.10) |

0.15 (0.23) |

0.05 (0.73) |

|

Frecuencia inicial |

-0.26 (0.37) |

-0.07 (0.43) |

-0.10 (0.44) |

0.02 (0.87) |

|

Frecuencia final |

-0.03 (0.91) |

-0,05 (0.57) |

-0.04 (0.76) |

0.02 (0.85) |

|

Navette |

-0.47 (0.09) |

0.08 (0.35) |

0.07 (0.56) |

-0.08 (0.56) |

|

Flexión brazos |

-0.26(0.37) |

0.004 (0.96) |

0.9 (0.49) |

0.15 (0.30) |

|

Abdominales30 |

0.42 (0.15) |

-0.01 (0.87) |

0.06 (0.63) |

0.22 (0.14) |

|

Salto pies |

0.02 (0.93) |

-0.001 (0.99) |

0.5 (0.66) |

-0.03 (0.83) |

|

Flexión tronco |

0.80 (0.001) |

0.04 (0.65) |

0.15 (0.24) |

0.10 (0.47 |

|

Horas de ejercicio |

-0.18 (0.55) |

-0.05 (0.54) |

0.26 (0.04) |

0.11 (0.44) |

r*: valores de rho; IMC: índice de masa corporal.

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

El propósito del estudio fue determinar la relación entre el estado nutricional y los niveles de autoestima y rendimiento físico en escolares. Dentro de los hallazgos más importantes de esta investigación se encontraron valores de un 24.58% de sobrepeso y 19.07% de obesidad en los sujetos de estudio y prevalencia de malnutrición por exceso superior a la descrita en otro grupo de escolares (26). La media de IMC fue levemente superior en las participantes del género femenino, diferente a lo reportado en una muestra de estudiantes de 9-10 años, donde los hombres tuvieron un promedio de 18.4 kg/m2 y las mujeres de 17.7 kg/m2 (27). El aumento internacional del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes en las últimas décadas confirma que es una epidemia global. La Organización Mundial de la Salud considera la obesidad como el mayor problema de salud pública y la asocia a distintas complicaciones, como las consecuencias psicosociales (28).

Con los datos reportados en el trabajo de Magkos et al., se concluyó que incluso la pérdida moderada de peso (5%) tiene considerables beneficios para la salud; por lo que se considera fundamental generar estrategias efectivas y multidisciplinares que combatan esta pandemia, sobretodo en etapas tempranas del ciclo vital.

El CC fue similar en cuanto a la media respecto al género, lo que difiere a lo reportado en estudiantes griegos, donde en el grupo de niños de 13 años los hombres obtuvieron medidas mayores que las mujeres (30). Esta variable debe ser un indicador antropométrico a considerar en la evaluación de los escolares, debido a que un estudio reciente concluyó que la obesidad abdominal está altamente asociada con el síndrome metabólico (31).

Una investigación realizada en niños con un promedio de 9.9 años pertenecientes a una comuna rural de México (32) describe diferencias significativas (p<0.05) en los valores de porcentaje de masa grasa entre hombres (14.1±5.1) y mujeres (20.3±8.5). Hallazgos que difieren a los presentes resultados, donde no existen diferencias estadísticas y donde los hombres tienen una media de porcentaje de masa grasa mayor.

Los sujetos categorizados como obesos presentaron valores más bajos de rendimiento físico en los test de navette, flexoextensiones de brazo, abdominales y salto largo (p<0.05). Un estudio previo realizado en escolares chilenos demostró que la obesidad se asoció con una disminución de la capacidad cardiorrespiratoria y pérdida de la funcionalidad muscular (6). Asimismo, otra investigación realizada en escolares demostró que los sujetos con malnutrición por exceso tuvieron niveles significativamente más bajos en carrera de resistencia, velocidad y agilidad (33).

Un IMC saludable se asocia con valores más altos de condición física en estudiantes (34). Se han reportado relaciones inversas entre la condición física aeróbica (CFA) y el IMC, porcentaje de masa grasa, pliegues cutáneos y CC, por lo que la identificación temprana de niños y adolescentes con bajos niveles de CFA permite implementar intervenciones para promover comportamientos saludables a fin de prevenir el riesgo cardiometabólico en la edad adulta (35).

Las mujeres tuvieron un puntaje de autoestima superior a los hombres, 57 y 52 puntos respectivamente; lo que difiere con la investigación de Van den Berg et al. (36), donde los varones tenían una autoestima más elevada. La autoestima baja y muy baja se presentó en un 8.9% y 2.1% respectivamente y hallazgos previos reportan que existió una elevada autoestima en la infancia, declinado en el paso a la adolescencia (37), siendo la autoestima un proceso dinámico en lugar de una construcción estática (38).

Los niveles de autoestima fueron menores en los escolares obesos, pero no alcanzaron significancia (p≥0.05); además, se observó una correlación positiva entre las horas de ejercicio y la autoestima en los sujetos con sobrepeso. En niños obesos, se han encontrado menores niveles de autoestima en comparación a sujetos con peso normal; además, la obesidad infantil puede estar relacionada con insatisfacción corporal y altos niveles de síntomas depresivos (39).

Una investigación realizada en estudiantes españoles reportó una correlación negativa entre autoestima y los valores del IMC

(r=-0.83), una correlación positiva entre la aceptación a las clases de educación física y el autoestima (r=0.32), por lo que la existencia de sobrepeso u obesidad en jóvenes se vincula a una menor autoestima, así como la participación deportiva se ha asociado con unos valores más altos de la misma (40).

Como conclusión, se puede plantear que la obesidad en esta época del ciclo vital pone de manifiesto alteraciones asociadas en el rendimiento físico, masa grasa (%) y tendencias negativas sobre la autoestima, en la que, incluso en una etapa temprana, se aprecian consecuencias asociadas a esta condición.

Conflicto de intereses

Ninguno declarado por los autores.

Financiación

Ninguna declarada por los autores.

Agradecimientos

Ninguno declarado por los autores.

Referencias

1.Ebbeling CB, Pawlak DB, Ludwig DS. Childhood obesity: public-health crisis, common sense cure. Lancet. 2002;360(9331):473-82. http://doi.org/b2f5gh.

2.Dietz WH, Hunter AS. Legal preparedness for obesity prevention and control: the public health framework for action. J Law Med Ethics. 2009;37(Suppl 1):9-14. http://doi.org/b55sdq.

3.Kohl HW 3rd, Craig CL, Lambert EV, Inoue S, Alkandari JR, Leetongin G, et al. The pandemic of physical inactivity: global action for public health. Lancet. 2012;380(9838):294-305. http://doi.org/f2fthq.

4.Daniels SR, Arnett DK, Eckel RH, Gidding SS, Hayman LL, Kumanyika S, et al. Overweight in children and adolescents: pathophysiology, consequences, prevention, and treatment. Circulation. 2005;111(15):1999-2012. http://doi.org/cfcd3q.

5.Flegal KM, Troiano RP. Changes in the distribution of body mass index of adults and children in the US population. Int J Obes Relat Metab Disord. 2000;24(7):807-18. http://doi.org/fh64cb.

6.Caamaño F, Delgado P, Guzmán I, Jerez D, Campos C, Osorio A. La malnutrición por exceso en niños -adolescentes y su impacto en el desarrollo de riesgo cardiometabólico y bajos niveles de rendimiento físico. Nutr Hosp. 2015;32(6):2576-83. http://doi.org/bwn8.

7.Must A. Does overweight in childhood have an impact on adult health? Nutr Rev. 2003;61(4):139-42. http://doi.org/c95jdm.

8.Amin RS, Kimball TR, Bean JA, Jeffries JL, Willging JP, Cotton RT, et al. Left ventricular hypertrophy and abnormal ventricular geometry in children and adolescents with obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med. 2002;165(10):1395-9. http://doi.org/cpfmhm.

9.Smith KB, Smith MS. Obesity Statistics. Primary Care. 2016;43(1):121-35. http://doi.org/bwn9.

10.Kavey RE. Combined dyslipidemia in childhood. J Clin Lipidol. 2015;9(Suppl. 5):S41-56. http://doi.org/f3ht53.

11.Quist JS, Sjödin A, Chaput JP, Hjorth MF. Sleep and cardiometabolic risk in children and adolescents. Sleep Med Rev. 2016;29:76-100. http://doi.org/bwpb.

12.Delgado P, Caamano F, Guzman I, Jerez D, Ramirez-Campillo R, Campos C, et al. Niveles de obesidad, glicemia en ayuno y condición física en escolares chilenos. Nutr Hosp. 2015;31(6):2445-50. http://doi.org/bwpc.

13.Sigal RJ, Alberga AS, Goldfield GS, Prud’homme D, Hadjiyannakis S, Gougeon R, et al. Effects of aerobic training, resistance training, or both on percentage body fat and cardiometabolic risk markers in obese adolescents: the healthy eating aerobic and resistance training in youth randomized clinical trial. JAMA pediatr. 2014;168(11):1006-14. http://doi.org/bwpd.

14.Alberga AS, Goldfield GS, Kenny GP, Hadjiyannakis S, Phillips P, Prud’homme D, et al. Healthy Eating, Aerobic And Resistance Training in Youth (HEARTY): study rationale, design and methods. Contemp Clin Trials. 2012;33(4):839-47. http://doi.org/bwpf.

15.Dietz P, Hoffmann S, Lachtermann E, Simon P. Influence of exclusive resistance training on body composition and cardiovascular risk factors in overweight or obese children: a systematic review. Obes Facts. 2012;5(4):546-60. http://doi.org/bwpg.

16.Kovacs VA, Fajcsák Z, Gábor A, Martos E. School-based exercise program improves fitness, body composition and cardiovascular risk profile in overweight/obese children. Acta Physiol Hung. 2009;96(3):337-47. http://doi.org/bk3dzp.

17.Hoying J, Melnyk BM. COPE: A Pilot Study With Urban-Dwelling Minority Sixth-Grade Youth to Improve Physical Activity and Mental Health Outcomes. J Sch Nurs. 2016;32(5):347-56. http://doi.org/bwph.

18.Gálvez-Casas A, Rodríguez-García PL, García-Cantó E, Rosa-Guillamón A, Pérez-Soto JJ, Tarraga-Marcos L, et al. Capacidad aeróbica y calidad de vida en escolares de 8 a 12 años. Clin Investig Arterioscler. 2015;27(5):239-45. http://doi.org/f3jbt7.

19.Rutsztein G, Scappatura ML, Murawski B. Perfectionism and low self- esteem across the continuum of eating disorders in adolescent girls from Buenos Aires. Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios. 2014;5(1):39-49. http://doi.org/f2xnkc.

20.Sánchez-Arenas JJ, Ruiz-Martínez AO. Relationship between self-esteem and body image in children with obesity. Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios. 2015;6(1):38-44. http://doi.org/f3g6w7.

21.Ortega-Becerra MA, Muros JJ, Palomares-Cuadros J, Martín-Sánchez JA, Cepero-González M. Influencia del índice de masa corporal en la autoestima de niños y niñas de 12-14 años. An Pediatr. 2015;83(5):311-7. http://doi.org/f2x7xn.

22.Gálvez A, Rodríguez P, Rosa A, García E, Pérez J, Tarraga L, et al. Relación entre el estatus de peso corporal y el autoconcepto en escolares. Nutri Hosp. 2015;31(2):730-6. http://doi.org/bwpj.

23.Agencia de Calidad de la Educación. Informe de Resultados Estudio Nacional de Educación Física 2013. Santiago de Chile: Ministerio de Educación; 2013 [cited 2017 Jan 3]. Available from: https://goo.gl/ciJE2Q.

24.Pizarro T, Rodríguez L, Benavides X, Atalah E, Mardones F, Rozowski J, et al. Norma Técnica de Evaluación Nutricional del niño de 6 a 18 años, 2003. Rev Chil Nutr. 2004 [cited 2017 Jan 03];31(2):128-37. Available from: https://goo.gl/ugPjm4.

25.Marchant T, Haeussler I, Torretti A. TAE: Batería de Test de Autoestima Escolar. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile; 2002.

26.Smetanina N, Albaviciute E, Babinska V, Karinauskiene L, Albertsson-Wikland K, Petrauskiene A, et al. Prevalence of overweight/obesity in relation to dietary habits and lifestyle among 7 -17 years old children and adolescents in Lithuania. BMC Public Health. 2015;15(1):1001. http://doi.org/f3pnvf.

27.Klimesova I, Miklankova L, Stelzer J, Ernest J. The Effect of Regular Breakfast on Body Mass Index in 9- to 10-year-old Czech Children. Am J Health Educ. 2016;47(1):42-6. http://doi.org/bwpk.

28.Lazzeri G, Giacchi MV, Spinelli A, Pammolli A, Dalmasso P, Nardone P, et al. Overweight among students aged 11-15 years and its relationship with breakfast, area of residence and parents’ education: results from the Italian HBSC 2010 cross-sectional study. Nutr J. 2014;13(1):69. http://doi.org/bwqr.

29.Magkos F, Fraterrigo G, Yoshino J, Luecking C, Kirbach K, Kelly SC, et al. Effects of Moderate and Subsequent Progressive Weight Loss on Metabolic Function and Adipose Tissue Biology in Humans with Obesity. Cell Metab. 2016;23(4):591-601. http://doi.org/bwqs.

30.Bacopoulou F, Efthymiou V, Landis G, Rentoumis A, Chrousos GP. Waist circumference, waist-to-hip ratio and waist-to-height ratio reference percentiles for abdominal obesity among Greek adolescents. BMC Pediatr. 2015;15:50. http://doi.org/bwqt.

31.He F, Rodríguez-Colón S, Fernández-Mendoza J, Vgontzas AN, Bixler EO, Berg A, et al. Abdominal obesity and metabolic syndrome burden in adolescents--Penn State Children Cohort study. J Clin Densitom. 2015;18(1):30-6. http://doi.org/bwqv.

32.Barbosa-Cortés L, Villasis-Keever MA, Del Prado-Manríquez M, López-Alarcón M. Adiposity and Insulin Resistance in Children from a Rural Community in Mexico. Arch Med Res. 2015;46(3):214-20. http://doi.org/bwqw.

33.Ceschia A, Giacomini S, Santarossa S, Rugo M, Salvadego D, Da Ponte A, et al. Deleterious effects of obesity on physical fitness in pre-pubertal children. Eur J Sport Sci. 2016;16(2):217-8.

http://doi.org/bwqx.

34.Joshi P, Bryan C, Howat H. Relationship of body mass index and fitness levels among schoolchildren. J Strength Cond Res. 2012;26(4):1006-14. http://doi.org/bwqz.

35.Gualteros JA, Torres JA, Umbarila-Espinosa LM, Rodríguez-Valero FJ, Ramírez-Vélez R. A lower cardiorespiratory fitness is associated to an unhealthy status among children and adolescents from Bogotá, Colombia. Endocrinol Nutr. 2015;62(9):437-46. http://doi.org/f3hkn7.

36.Van den Berg PA, Mond J, Eisenberg M, Ackard D, Neumark-Sztainer D. The link between body dissatisfaction and self-esteem in adolescents: similarities across gender, age, weight status, race/ethnicity, and socioeconomic status. J Adolesc Health. 2010;47(3):290-6. http://doi.org/bh7nvw.

37.Robins RW, Trzesniewski KH, Tracy JL, Gosling SD, Potter J. Global self-esteem across the life span. Psychol Aging. 2002;17(3):423-34. http://doi.org/c4f9gq.

38.Baldwin SA, Hoffmann JP. The dynamics of self-esteem: A growth-curve analysis. Journal of Youth and Adolescence. 2002;31(2):101-13. http://doi.org/bkppff.

39.Shin NY, Shin MS. Body dissatisfaction, self-esteem, and depression in obese Korean children. J Pediatr. 2008;152(4):502-6. http://doi.org/dfm8b2.

40.Estévez M, Muros JJ, Torres B, Pradas F, Zurita F, Cepero M. Influencia de la composición corporal y la aceptación por las clases de educación física sobre la autoestima de niños de 14-16 años de Alicante, España. Nutr Hosp. 2015;31(4):1519-24. http://doi.org/bwq6.

Recibido: 20 de abril de 2016; Aceptado: 17 de mayo de 2016

Resumen

Introducción.

La obesidad infantil es un problema grave de salud pública, ya que genera resultados adversos para la salud física y mental.

Objetivo.

Relacionar el estado nutricional con los niveles de autoestima y rendimiento físico en escolares de 8 a 10 años de edad.

Materiales y métodos.

Participaron 236 escolares: 117 hombres y 119 mujeres, de entre 8 y 10 años de edad, pertenecientes a dos colegios del municipio de Temuco con carácter estatal-municipal. Se evaluó peso, talla, índice de masa corporal, porcentaje de masa/grasa, contorno cintura, condición física, horas de ejercicio físico a la semana y autoestima.

Resultados.

El 43.6% de los escolares presentó malnutrición por exceso. Los categorizados como obesos (19%) presentaron niveles superiores en masa grasa y contorno cintura (p<0.001), además obtuvieron un rendimiento físico menor (p<0.05). Las horas realizadas de ejercicio físico a la semana y el nivel de autoestima fueron menores en lo escolares obesos, pero estos no alcanzaron significancia (p> 0.05).

Conclusiones.

La obesidad en edad escolar pone de manifiesto alteraciones asociadas con el rendimiento físico, la masa grasa y las tendencias negativas sobre la autoestima. A pesar de ser una etapa temprana, sepuedenapreciarlas consecuencias asociadasaestacondición.

Palabras clave:

Niño, Autoestima, Obesidad, Aptitud física (DeCS)..Abstract

Introduction:

Childhood obesity is a serious public health issue, since it generates adverse results for physical and mental health.

Objective:

To correlate nutritional status and levels of self-esteem and physical performance in schoolchildren aged between 8 and 10.

Materials and methods:

236 students participated, 117 male and 119 female, aged between 8 and 10, from two public schools in the municipality of Temuco. Weight, height, body mass index, mass/ fat percentage, waist contour, physical condition, hours of physical exercise per week and self-esteem were evaluated.

Results:

Overnutrition was documented in 43.6% of the students; children classified as obese (19%) presented higher levels of fat mass and waist contour (p<0.001), and also had a lower physical performance (p<0.05). The hours of physical exercise per week and the level of self-esteem were lower in obese school children, although this figure was not significant (p>0.05).

Conclusions:

Obesity in school-aged children reveals alterations associated with physical performance, fat mass and negative trends on self-esteem. Despite developing at an early stage, the consequences associated with this condition can already be seen.

Keywords:

Child, Self Concept, Obesity, Physical Fitness (MeSH)..Introducción

La obesidad infantil 1 y la inactividad física 2,3 son grandes problemas de salud pública, ya que generan complicaciones y enfermedades 4-6 como diabetes tipo 2 7, apnea obstructiva del sueño 8, hipertensión 9, dislipidemia 10, síndrome metabólico 11 y afectación del rendimiento físico 12. Diversos estudios han demostrado que el ejercicio físico es una estrategia eficaz para la prevención de estos desórdenes metabólicos 13-16.

Se ha descrito que en los niños y adolescentes que llevan una relación positiva entre estilo de vida saludable y salud mental se observa un mejor autoconcepto, además se disminuye la ansiedad, la depresión y las ideas suicidas 17. Asimismo, se ha encontrado que escolares con niveles más altos de capacidad aeróbica presentan mejor calidad de vida; por lo tanto, evaluar su rendimiento es preponderante 18.

La relación existente entre obesidad y autoestima y entre obesidad e imagen corporal ha demostrado que la mayoría de los niños y adolescentes presentan autoestima baja e insatisfacción con su imagen corporal 19,20. Esto concuerda con el estudio de Ortega et al. 21, quienes indican que los alumnos con peso saludable tienen una puntuación estadísticamente mayor de autoestima que los alumnos con sobrepeso, además de una correlación negativa entre índice de masa corporal (IMC) y autoestima. De igual manera, un reciente estudio concluyó que los sujetos categorizados con sobrepeso u obesidad eran aquellos que poseían resultados inferiores en su autoconcepto, por lo que se precisan intervenciones que incidan en la mejora del estatus corporal para obtener consecuentes mejoras en los niveles de salud general 22. Por consiguiente, el propósito de este estudio es determinar la relación entre el estado nutricional y los niveles de autoestima y rendimiento físico en escolares.

Material y métodos

Estudio de tipo transversal con muestreo no probabilístico; los participantes fueron elegidos de manera no aleatoria y por conveniencia. Se evaluaron 236 escolares: 117 hombres y 119 mujeres, entre 8 y 10 años de edad, pertenecientes a dos colegios del municipio de Temuco con carácter estatal-municipal y de un estrato socioeconómico medio. Los padres y apoderados de los niños seleccionados fueron informados respecto a la importancia y objetivos de la investigación y cada uno firmó un consentimiento informado para que su hijo participara en el estudio. Se recolectaron datos respecto al curso de estudio, edad, género, medidas antropométricas, condición física, horas de ejercicio físico destinadas a la semana y niveles de autoestima.

Los criterios de inclusión fueron: presentar habilitación médica para la práctica de ejercicio físico a través de un reporte escrito que acreditara que se encuentran aptos para el desarrollo de actividades físico-deportivas en los establecimientos educacionales, estar matriculado en los colegios de estudios y tener entre 8 y 10 años de edad.

Los criterios de exclusión fueron: tener más de 160 ppm en el test de Cafra, presentar alguna lesión o enfermedad al momento de las pruebas físicas que pudiera alterar el rendimiento y la salud de los participantes o no cumplir con alguno de los criterios de inclusión mencionados.

El estudio fue aprobado por el Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de La Frontera y en este se respetaron los acuerdos de la declaración de Helsinki (revisión de 2013).

Recolección de información

Los procedimientos de recolección de la información se realizaron entre marzo y julio de 2015. Las pruebas se administraron dentro del horario de clases (08:00 a 16:00) y los cuestionarios fueron aplicados en una sala facilitada por los colegios con la presencia de al menos un investigador.

Antes de aplicar el test físico, se realizó un calentamiento estandarizado de 15 minutos de activación neuromuscular y cardiovascular, ejercicios de movilidad articular y estiramientos. Las mediciones antropométricas y de condición física fueron realizadas mediante el protocolo del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) en Educación Física 23. Para evaluar el porcentaje de masa grasa y peso, se utilizó el monitor digital de mano-pie OMRON modelo HBF-514 con una capacidad máxima de 136 kilos y los estudiantes etuvieron con los pies descalzos y con la menor cantidad de ropa posible. La talla se midió con un tallímetro marca SECA® graduado en mm. El IMC se determinó para estimar el grado de obesidad (kg/m2) con el siguiente criterio de calificación según su percentil mediante puntos de corte según estándares nacionales: IMC <p10: bajo peso, IMC entre p10 y <p85: normal, IMC entre p85 y <p95: sobrepeso e IMC >p95: obesidad 24.

La circunferencia de cintura se midió con una cinta métrica autorretráctil graduada en centímetros marca SECA®. Para medir la condición física se utilizó el test de Cafra, los estudiantes que sobrepasaron las 160 ppm fueron descartados del estudio y no realizaron las demás actividades, mientras que los que tuvieron menos de 160 ppm realizaron los siguientes test: salto largo a pies juntos, abdominales en 30 segundos, flexoextensión de codo en 30 segundos, flexibilidad de tronco y navette.

Para la medición de autoestima se utilizó la batería de test de autoestima escolar (TAE-Alumno) 25, vía auto reporte general para alumnos de 3° a 8° básico en relación a una norma establecida por curso y edad. Se aplicó 1 punto por cada respuesta positiva y 0 por cada respuesta negativa, la sumatoria del puntaje bruto se transformó a puntaje T según normas por edad y se situó al alumno acorde a las siguientes categorías: autoestima normal ≥40 puntos, baja autoestima 30-39 puntos y muy baja autoestima ≤29 puntos. El instrumento presentó un Alpha de Cronbach de 0.79, lo que indica una adecuada fiabilidad y validez.

Análisis estadístico

En el primer análisis se determinó prevalencia de las principales variables del estudio en conjunto con un análisis descriptivo. La normalidad se evaluó a través de la prueba Kolmogórov-Smirnov. Las variables se expresaron como medianas y percentiles (5 y 95) y como media y desviación estándar. Las diferencias entre grupos fueron determinadas mediante las pruebas chi2, U Mann Whitney y Kruskal Wallis. Para establecer la relación entre variables antropométricas y de rendimiento físico se determinó el coeficiente de correlación de Spearman. Los valores de p<0.05 fueron considerados estadísticamente significativos. El análisis estadístico fue realizado con el software STATA v9.2.

Resultados

En la Tabla 1 se observa que los niños presentan niveles de autoestima menor que las niñas, aunque ambas poblaciones refieren un valor promedio de autoestima normal.

Valor p: prueba de Mann-Whitney; IMC: índice de masa corporal; CC: contorno de cintura. Fuente: Elaboración propia.Tabla 1: Características antropométricas y de autoestima según género.

En la Tabla 2 se observa que el 43.6% de los escolares presentó malnutrición por exceso. Los categorizados como obesos (19%) presentaron niveles superiores en masa grasa (%) y contorno de cintura (CC) (p<0.001), además de menores valores de rendimiento físico en los test de navette, flexoextensiones de brazo, abdominales y salto largo (p<0.05). Las horas de ejercicio físico realizadas a la semana y el nivel de autoestima fueron menores en los escolares obesos, pero no alcanzaron significancia (p≥0.05).

IMC: índice de masa corporal; CC: contorno cintura; rep: repeticiones. * El valor p<0.05 es calculados con Kruskal Wallis. Fuente: Elaboración propia.Tabla 2: Condición física, antropométrica y autoestima según IMC.

En la Tabla 3 se representan las categorías de autoestima de acuerdo al género, sin encontrar diferencias significativas entre ambos grupos; sin embargo, la autoestima baja y muy baja se presentó en una mayor proporción en el género masculino.

Fuente: Elaboración propia.Tabla 3: Grados de autoestima de escolares chilenos.

De acuerdo a la categoría de peso, en los niños de bajo peso se observó relación entre la flexión del tronco y la autoestima y en los niños con sobrepeso entre horas de ejercicio y autoestima (Tabla 4).

r*: valores de rho; IMC: índice de masa corporal. Fuente: Elaboración propia.Tabla 4: Correlación entre autoestima, medidas antropométricas y actividad corporal de acuerdo a la categoría de peso.

Discusión

El propósito del estudio fue determinar la relación entre el estado nutricional y los niveles de autoestima y rendimiento físico en escolares. Dentro de los hallazgos más importantes de esta investigación se encontraron valores de un 24.58% de sobrepeso y 19.07% de obesidad en los sujetos de estudio y prevalencia de malnutrición por exceso superior a la descrita en otro grupo de escolares 26. La media de IMC fue levemente superior en las participantes del género femenino, diferente a lo reportado en una muestra de estudiantes de 9-10 años, donde los hombres tuvieron un promedio de 18.4 kg/m2 y las mujeres de 17.7 kg/m227. El aumento internacional del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes en las últimas décadas confirma que es una epidemia global. La Organización Mundial de la Salud considera la obesidad como el mayor problema de salud pública y la asocia a distintas complicaciones, como las consecuencias psicosociales 28.

Con los datos reportados en el trabajo de Magkos et al., se concluyó que incluso la pérdida moderada de peso (5%) tiene considerables beneficios para la salud; por lo que se considera fundamental generar estrategias efectivas y multidisciplinares que combatan esta pandemia, sobretodo en etapas tempranas del ciclo vital.

El CC fue similar en cuanto a la media respecto al género, lo que difiere a lo reportado en estudiantes griegos, donde en el grupo de niños de 13 años los hombres obtuvieron medidas mayores que las mujeres 30. Esta variable debe ser un indicador antropométrico a considerar en la evaluación de los escolares, debido a que un estudio reciente concluyó que la obesidad abdominal está altamente asociada con el síndrome metabólico 31.

Una investigación realizada en niños con un promedio de 9.9 años pertenecientes a una comuna rural de México 32 describe diferencias significativas (p<0.05) en los valores de porcentaje de masa grasa entre hombres (14.1±5.1) y mujeres (20.3±8.5). Hallazgos que difieren a los presentes resultados, donde no existen diferencias estadísticas y donde los hombres tienen una media de porcentaje de masa grasa mayor.

Los sujetos categorizados como obesos presentaron valores más bajos de rendimiento físico en los test de navette, flexoextensiones de brazo, abdominales y salto largo (p<0.05). Un estudio previo realizado en escolares chilenos demostró que la obesidad se asoció con una disminución de la capacidad cardiorrespiratoria y pérdida de la funcionalidad muscular 6. Asimismo, otra investigación realizada en escolares demostró que los sujetos con malnutrición por exceso tuvieron niveles significativamente más bajos en carrera de resistencia, velocidad y agilidad 33.

Un IMC saludable se asocia con valores más altos de condición física en estudiantes 34. Se han reportado relaciones inversas entre la condición física aeróbica (CFA) y el IMC, porcentaje de masa grasa, pliegues cutáneos y CC, por lo que la identificación temprana de niños y adolescentes con bajos niveles de CFA permite implementar intervenciones para promover comportamientos saludables a fin de prevenir el riesgo cardiometabólico en la edad adulta 35.

Las mujeres tuvieron un puntaje de autoestima superior a los hombres, 57 y 52 puntos respectivamente; lo que difiere con la investigación de Van den Berg et al. 36, donde los varones tenían una autoestima más elevada. La autoestima baja y muy baja se presentó en un 8.9% y 2.1% respectivamente y hallazgos previos reportan que existió una elevada autoestima en la infancia, declinado en el paso a la adolescencia 37, siendo la autoestima un proceso dinámico en lugar de una construcción estática 38.

Los niveles de autoestima fueron menores en los escolares obesos, pero no alcanzaron significancia (p≥0.05); además, se observó una correlación positiva entre las horas de ejercicio y la autoestima en los sujetos con sobrepeso. En niños obesos, se han encontrado menores niveles de autoestima en comparación a sujetos con peso normal; además, la obesidad infantil puede estar relacionada con insatisfacción corporal y altos niveles de síntomas depresivos 39.

Una investigación realizada en estudiantes españoles reportó una correlación negativa entre autoestima y los valores del IMC (r=-0.83), una correlación positiva entre la aceptación a las clases de educación física y el autoestima (r=0.32), por lo que la existencia de sobrepeso u obesidad en jóvenes se vincula a una menor autoestima, así como la participación deportiva se ha asociado con unos valores más altos de la misma 40.

Como conclusión, se puede plantear que la obesidad en esta época del ciclo vital pone de manifiesto alteraciones asociadas en el rendimiento físico, masa grasa (%) y tendencias negativas sobre la autoestima, en la que, incluso en una etapa temprana, se aprecian consecuencias asociadas a esta condición.

Conflicto de intereses

Ninguno declarado por los autores.

Financiación

Ninguna declarada por los autores.

Agradecimientos

Ninguno declarado por los autores.

Referencias

Referencias

Ebbeling CB, Pawlak DB, Ludwig DS. Childhood obesity: public-health crisis, common sense cure. Lancet. 2002;360(9331):473-82. http://doi.org/b2f5gh.

Dietz WH, Hunter AS. Legal preparedness for obesity prevention and control: the public health framework for action. J Law Med Ethics. 2009;37(Suppl 1):9-14. http://doi.org/b55sdq.

Kohl HW 3rd, Craig CL, Lambert EV, Inoue S, Alkandari JR, Leetongin G, et al. The pandemic of physical inactivity: global action for public health. Lancet. 2012;380(9838):294-305. http://doi.org/f2fthq.

Daniels SR, Arnett DK, Eckel RH, Gidding SS, Hayman LL, Kumanyika S, et al. Overweight in children and adolescents: pathophysiology, consequences, prevention, and treatment. Circulation. 2005;111(15):1999-2012. http://doi.org/cfcd3q.

Flegal KM, Troiano RP. Changes in the distribution of body mass index of adults and children in the US population. Int J Obes Relat Metab Disord. 2000;24(7):807-18. http://doi.org/fh64cb.

Caamaño F, Delgado P, Guzmán I, Jerez D, Campos C, Osorio A. La malnutrición por exceso en niños -adolescentes y su impacto en el desarrollo de riesgo cardiometabólico y bajos niveles de rendimiento físico. Nutr Hosp. 2015;32(6):2576-83. http://doi.org/bwn8.

Must A. Does overweight in childhood have an impact on adult health? Nutr Rev. 2003;61(4):139-42. http://doi.org/c95jdm.

Amin RS, Kimball TR, Bean JA, Jeffries JL, Willging JP, Cotton RT, et al. Left ventricular hypertrophy and abnormal ventricular geometry in children and adolescents with obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med. 2002;165(10):1395-9. http://doi.org/cpfmhm.

Smith KB, Smith MS. Obesity Statistics. Primary Care. 2016;43(1):121-35. http://doi.org/bwn9.

Kavey RE. Combined dyslipidemia in childhood. J Clin Lipidol. 2015;9(Suppl. 5):S41-56. http://doi.org/f3ht53.

Quist JS, Sjödin A, Chaput JP, Hjorth MF. Sleep and cardiometabolic risk in children and adolescents. Sleep Med Rev. 2016;29:76-100. http://doi.org/bwpb.

Delgado P, Caamano F, Guzman I, Jerez D, Ramirez-Campillo R, Campos C, et al. Niveles de obesidad, glicemia en ayuno y condición física en escolares chilenos. Nutr Hosp. 2015;31(6):2445-50. http://doi.org/bwpc.

Sigal RJ, Alberga AS, Goldfield GS, Prud’homme D, Hadjiyannakis S, Gougeon R, et al. Effects of aerobic training, resistance training, or both on percentage body fat and cardiometabolic risk markers in obese adolescents: the healthy eating aerobic and resistance training in youth randomized clinical trial. JAMA pediatr. 2014;168(11):1006-14. http://doi.org/bwpd.

Alberga AS, Goldfield GS, Kenny GP, Hadjiyannakis S, Phillips P, Prud’homme D, et al. Healthy Eating, Aerobic And Resistance Training in Youth (HEARTY): study rationale, design and methods. Contemp Clin Trials. 2012;33(4):839-47. http://doi.org/bwpf.

Dietz P, Hoffmann S, Lachtermann E, Simon P. Influence of exclusive resistance training on body composition and cardiovascular risk factors in overweight or obese children: a systematic review. Obes Facts. 2012;5(4):546-60. http://doi.org/bwpg.

Kovacs VA, Fajcsák Z, Gábor A, Martos E. School-based exercise program improves fitness, body composition and cardiovascular risk profile in overweight/obese children. Acta Physiol Hung. 2009;96(3):337-47. http://doi.org/bk3dzp.

Hoying J, Melnyk BM. COPE: A Pilot Study With Urban-Dwelling Minority Sixth-Grade Youth to Improve Physical Activity and Mental Health Outcomes. J Sch Nurs. 2016;32(5):347-56. http://doi.org/bwph.

Gálvez-Casas A, Rodríguez-García PL, García-Cantó E, Rosa-Guillamón A, Pérez-Soto JJ, Tarraga-Marcos L, et al. Capacidad aeróbica y calidad de vida en escolares de 8 a 12 años. Clin Investig Arterioscler. 2015;27(5):239-45. http://doi.org/f3jbt7.

Rutsztein G, Scappatura ML, Murawski B. Perfectionism and low self- esteem across the continuum of eating disorders in adolescent girls from Buenos Aires. Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios. 2014;5(1):39-49. http://doi.org/f2xnkc.

Sánchez-Arenas JJ, Ruiz-Martínez AO. Relationship between self-esteem and body image in children with obesity. Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios. 2015;6(1):38-44. http://doi.org/f3g6w7.

Ortega-Becerra MA, Muros JJ, Palomares-Cuadros J, Martín-Sánchez JA, Cepero-González M. Influencia del índice de masa corporal en la autoestima de niños y niñas de 12-14 años. An Pediatr. 2015;83(5):311-7. http://doi.org/f2x7xn.

Gálvez A, Rodríguez P, Rosa A, García E, Pérez J, Tarraga L, et al. Relación entre el estatus de peso corporal y el autoconcepto en escolares. Nutri Hosp. 2015;31(2):730-6. http://doi.org/bwpj.

Agencia de Calidad de la Educación. Informe de Resultados Estudio Nacional de Educación Física 2013. Santiago de Chile: Ministerio de Educación; 2013 [cited 2017 Jan 3]. Available from: https://goo.gl/ciJE2Q.

Pizarro T, Rodríguez L, Benavides X, Atalah E, Mardones F, Rozowski J, et al. Norma Técnica de Evaluación Nutricional del niño de 6 a 18 años, 2003. Rev Chil Nutr. 2004 [cited 2017 Jan 03];31(2):128-37. Available from: https://goo.gl/ugPjm4.

Marchant T, Haeussler I, Torretti A. TAE: Batería de Test de Autoestima Escolar. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile; 2002.

Smetanina N, Albaviciute E, Babinska V, Karinauskiene L, Albertsson-Wikland K, Petrauskiene A, et al. Prevalence of overweight/obesity in relation to dietary habits and lifestyle among 7 -17 years old children and adolescents in Lithuania. BMC Public Health. 2015;15(1):1001. http://doi.org/f3pnvf.

Klimesova I, Miklankova L, Stelzer J, Ernest J. The Effect of Regular Breakfast on Body Mass Index in 9- to 10-year-old Czech Children. Am J Health Educ. 2016;47(1):42-6. http://doi.org/bwpk.

Lazzeri G, Giacchi MV, Spinelli A, Pammolli A, Dalmasso P, Nardone P, et al. Overweight among students aged 11-15 years and its relationship with breakfast, area of residence and parents’ education: results from the Italian HBSC 2010 cross-sectional study. Nutr J. 2014;13(1):69. http://doi.org/bwqr.

Magkos F, Fraterrigo G, Yoshino J, Luecking C, Kirbach K, Kelly SC, et al. Effects of Moderate and Subsequent Progressive Weight Loss on Metabolic Function and Adipose Tissue Biology in Humans with Obesity. Cell Metab. 2016;23(4):591-601. http://doi.org/bwqs.

Bacopoulou F, Efthymiou V, Landis G, Rentoumis A, Chrousos GP. Waist circumference, waist-to-hip ratio and waist-to-height ratio reference percentiles for abdominal obesity among Greek adolescents. BMC Pediatr. 2015;15:50. http://doi.org/bwqt.

He F, Rodríguez-Colón S, Fernández-Mendoza J, Vgontzas AN, Bixler EO, Berg A, et al. Abdominal obesity and metabolic syndrome burden in adolescents--Penn State Children Cohort study. J Clin Densitom. 2015;18(1):30-6. http://doi.org/bwqv.

Barbosa-Cortés L, Villasis-Keever MA, Del Prado-Manríquez M, López-Alarcón M. Adiposity and Insulin Resistance in Children from a Rural Community in Mexico. Arch Med Res. 2015;46(3):214-20. http://doi.org/bwqw.

Ceschia A, Giacomini S, Santarossa S, Rugo M, Salvadego D, Da Ponte A, et al. Deleterious effects of obesity on physical fitness in pre-pubertal children. Eur J Sport Sci. 2016;16(2):217-8.

Joshi P, Bryan C, Howat H. Relationship of body mass index and fitness levels among schoolchildren. J Strength Cond Res. 2012;26(4):1006-14. http://doi.org/bwqz.

Gualteros JA, Torres JA, Umbarila-Espinosa LM, Rodríguez-Valero FJ, Ramírez-Vélez R. A lower cardiorespiratory fitness is associated to an unhealthy status among children and adolescents from Bogotá, Colombia. Endocrinol Nutr. 2015;62(9):437-46. http://doi.org/f3hkn7.

Van den Berg PA, Mond J, Eisenberg M, Ackard D, Neumark-Sztainer D. The link between body dissatisfaction and self-esteem in adolescents: similarities across gender, age, weight status, race/ethnicity, and socioeconomic status. J Adolesc Health. 2010;47(3):290-6. http://doi.org/bh7nvw.

Robins RW, Trzesniewski KH, Tracy JL, Gosling SD, Potter J. Global self-esteem across the life span. Psychol Aging. 2002;17(3):423-34. http://doi.org/c4f9gq.

Baldwin SA, Hoffmann JP. The dynamics of self-esteem: A growth-curve analysis. Journal of Youth and Adolescence. 2002;31(2):101-13. http://doi.org/bkppff.

Shin NY, Shin MS. Body dissatisfaction, self-esteem, and depression in obese Korean children. J Pediatr. 2008;152(4):502-6. http://doi.org/dfm8b2.

Estévez M, Muros JJ, Torres B, Pradas F, Zurita F, Cepero M. Influencia de la composición corporal y la aceptación por las clases de educación física sobre la autoestima de niños de 14-16 años de Alicante, España. Nutr Hosp. 2015;31(4):1519-24. http://doi.org/bwq6.

Cómo citar

APA

ACM

ACS

ABNT

Chicago

Harvard

IEEE

MLA

Turabian

Vancouver

Descargar cita

CrossRef Cited-by

1. Elkin Eduardo Roldán-Aguilar, Giancarlo Vergara-Ramos, Andrés Felipe Jaramillo-Osorno. (2022). Investigaciones realizadas en Colombia relacionadas con actividad física y obesidad 2010-2020. Revista Politécnica, 18(36), p.53. https://doi.org/10.33571/rpolitec.v18n36a5.

Dimensions

PlumX

Visitas a la página del resumen del artículo

Descargas

Licencia

Derechos de autor 2017 Revista de la Facultad de Medicina

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 Unported.

-