Optimización de la metodología de diagnóstico patológico de las humedades, desarrollado en el estudio de edificaciones de la Ciudad Universitaria en Bogotá

Optimization of the pathological diagnosis of humidity, developed as part of a study in the buildings at the Ciudad Universitaria, Bogotá

Optimisation de la méthodologie du diagnostic pathologique des humidités, développé dans l’étude des bâtiments de la Cité Universitaire à Bogota.

Ottimizzazione della metodologia di diagnosi patológica delle umidità, sviluppata nello studio di edificazioni della Città Universitaria a Bogotá

Otimização da metodologia para o diagnóstico patológico das zonas úmidas, desenvolvida no estudo de edificações no Campus Universitário em Bogotá

DOI:

https://doi.org/10.15446/actio.v6n1.102538Palabras clave:

diagnóstico patológico, mecanismo de daño, patología de la edificación, humedades (es)diagnostic pathologique, mécanismes de dégradation, pathologie de la construction, humidités (fr)

diagnosi patologica, meccanismo di danneggiamento, patologia delle edificazioni, umidità (it)

pathological diagnosis, damage mechanism, building’s pathology, humidity. (en)

diagnóstico patológico, mecanismo de dano, patologia da edificação, zonas úmidas (pt)

La patología de la construcción opera con metodologías universales con tres fases claramente diferenciadas hacia el diagnóstico que conduce a una intervención. Al definir los deterioros que se presentan en la edificación y recolectar la información correspondiente, la ruta del diagnóstico, desde el trabajo de campo hasta la formulación de la intervención, depende del criterio y de los procedimientos utilizados, lo cual muchas veces no permite llevar a cabo un diagnóstico integral que efectivamente se utilice en el proceso. Esto dificulta su integración a los proyectos y los aleja de entornos estructurados y sistemáticos como el BIM (building information modeling). A partir del desarrollo y optimización de una metodología de diagnóstico elaborada en los estudios patológicos de edificios de la Universidad Nacional de Colombia, se estructuró el proceso mediante la unidad mínima, que son los mecanismos de daño, recolectando y gestionando desde el principio la información y los insumos que permitirán llevar el proceso hasta las fases de proyecto más avanzadas. El método presentado, aplicado a las humedades de la edificación, cuya complejidad es conocida, permite orientar el diagnóstico en su ejecución o su enseñanza, y así mismo afrontar la necesidad de incorporarse de manera paramétrica a un entorno BIM.

The pathology of buildings operates with universal methodologies with three distinct phases, clearly differentiated, towards a diagnosis leading to an intervention. When defining the deterioration in a building and collecting the associated information, the diagnostic route, from the field work to defining the intervention, depends on the criteria and procedures used. Sometimes, they do not allow for a comprehensive diagnosis that me be effectively used in the process. This makes their incorporation into the projects difficult, as well as placing them in structures and systematic environments such as BIM (building information modeling). From the development and optimization of a diagnosis methodology generated in the study of pathologies in the buildings at the Universidad Nacional de Colombia, a process was structured through a minimal unit, the damage mechanism, collecting and managing from the start the information and input allowing to take the process through its most advanced phases. The method presented, applied to the humidity in the building, whose complexity is known, allows us to orient the diagnosis to its implementation or teaching, and to face the need to incorporate it in a parametric way to a BMI environment.

La pathologie de la construction opère avec des méthodologies universelles avec trois étapes clairement distinctes vers le diagnostic qui conduira à une intervention. En définissant les détériorations qui apparaissent dans le bâtiment et en réunissant l’information correspondante, le parcours du diagnostic, depuis le travail de terrain jusqu’à la formulation de l’intervention, dépend du critère et des procédés utilisés, ce qui souvent ne permet pas de poser un diagnostic complet qui sera effectivement utilisé dans le processus. Cela rend difficile leur incorporation dans les projets et les éloigne d’environnements structurés et systématiques comme le BIM (Building Information Modeling). A partir du développement et de l’optimisation d’une méthodologie de diagnostic élaborée lors des études pathologiques de bâtiments de l’Université Nationale de Colombie, le processus a été structuré en utilisant l’unité minimale que sont les mécanismes de dégradation, le rassemblement et la gestion dès le début de l’information et des outils qui permettront de mener le processus jusqu’aux étapes les plus avancées du projet. La méthode présentée, appliquée aux humidités des bâtiments, dont la complexité est notoire, permet d’orienter le diagnostic dans son exécution ou son enseignement, et d’affronter ainsi la nécessité de s’intégrer de façon paramétrique à un environnement BIM.

La patologia della costruzione opera con metodologie universali e con tre fasi nettamente differenziate che conducono alla diagnosi e quindi all’intervento. Al definire il deterioramento presente nelle edificazioni e al raccogliere l’informazione corrispondente, il percorso diagnostico, a partire dal lavoro in situ fino all’elaborazione dell’intervento, dipende dal criterio e dai procedimenti usati. Questo molte volte non permette di portare a termine una diagnosi integrale da usare effettivamente nel processo. Ciò rende difficoltosa la sua integrazione ai progetti e li allontana da contesti strutturati e sistematici come il BIM (Building Information Modeling). A partire dallo sviluppo e dall’ottimizzazione di una metodologia di diagnosi elaborata negli studi patologici degli edifici dell’Univerisdad Nacional de Colombia, si è strutturato un processo che nasce dall’unità minima, ovvero dai meccanismi di danno, raccogliendo e gestendo sin dall’inizio l’informazione e gli input che permetteranno di condurre il processo fino alle fasi più avanzate di progetto. Il metodo presentato, applicato alle zone umide degli edifici, la cui complessità è nota, permette di dirigere la diagnosi durante l’esecuzione e nell’insegnamento, e affrontare così la necessità di essere incorporata in modo parametrico in un contesto BIM.

A patologia da construção opera com metodologias universais com três etapas claramente diferenciadas para o diagnóstico que leva à intervenção. Ao definir as deteriorações presentes na edificação e coletar as informações correspondentes, o percurso ao diagnóstico, partindo do trabalho de campo até a formulação da intervenção, depende do critério e dos procedimentos utilizados, o que muitas vezes não permite a realização de um diagnóstico integrado e que ele, efetivamente, seja utilizado no processo. Isto dificulta sua integração em projetos e os distancia de ambientes estruturados e sistemáticos como o BIM (Building Information Modelling). Com base no desenvolvimento e na otimização de uma metodologia de diagnóstico desenvolvida em estudos patológicos nos edifícios da Universidad Nacional de Colombia, foi estruturado um processo através da unidade mínima, que são os mecanismos de dano, coletando e gerenciando as informações e os insumos que permitirão, desde o início, que o processo seja levado às fases mais avançadas do projeto. O método apresentado, aplicado na construção de zonas úmidas, cuja complexidade é bem conhecida, permite orientar o diagnóstico em sua execução ou aprendizado, bem como fazer frente à necessidade de ser incorporado parametricamente em um entorno BIM.

ACTIO VOL. 6 NÚM. 1 | Enero - Junio / 2022

Angélica Chica Segovia

Profesora asociada, arquitecta, magister y doctora en Construcción de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Patología, Conservación y Rehabilitación en Arquitectura, de la Escuela de Arquitectura de Rouen y la Universidad de Le Havre.

achicas@unal.edu.co

ID ORCID: orcid.org/0000-0002-3172-1543

Maria Camila Ramos Zapata

Arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia; magister en Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble; arquitecta restauradora.

mcramosz@unal.edu.co

ID ORCID: orcid.org/0000-0002-0386-6147

Introducción

La intervención de las humedades en las edificaciones se convierte en una dificultad importante cuando no se hallan correctamente diagnosticadas. Un análisis adecuado y el tener en cuenta el mayor número de variables presentes es la garantía de un proceso de estudio exitoso en estos casos. Aunque existe una amplia divulgación acerca de los métodos que pueden ser aplicados a la hora de hacer un seguimiento de las humedades, la experiencia muestra que se requiere profundizar en un método que garantice una conclusión contundente, que permita solucionarlas efectivamente. Lo anterior se deduce de un sinnúmero de casos fallidos, en los cuales solamente se ha logrado intervenir los deterioros asociados a las humedades, por ejemplo, cuando se reparan los desprendimientos o las manchas, pero la humedad vuelve a aparecer por no intervenir la causa; así mismo, cuando se aplican productos sellantes para evitar que la humedad se transfiera a la superficie, lo cual exacerba la humedad en el interior de los elementos.

De esta manera, surge la necesidad de precisar el estudio de los métodos y definir un procedimiento que permita orientar la forma como se acometen este tipo de investigaciones, de modo que no solo se reconozca cómo se genera la humedad, sino cómo se puede estudiar el problema de forma más sistemática, fomentando además la enseñanza de esta práctica de manera integral y clara. Para ello se tomaron los casos de los siguientes edificios de la Universidad Nacional de Colombia: el Estadio Alfonso López, el edificio de Ingeniería, el edificio de Ciencias Económicas, el edificio IEI (Chica, 2015); a través de los cuales se formuló la metodología y se optimizó su aplicación, llegando las conclusiones que se presentan aquí.

El método tradicionalmente aplicado, y con el que empezaron los estudios (Monjo, 1997), al que le siguieron nuevas aproximaciones en el mismo sentido (Broto, 2006; Pipiraite, 2017), se basa en la relación directa de las humedades con los daños, pero queda en ello un amplio número de variables sin considerar y esto depende solamente de la experticia de quien realiza el diagnóstico. Las variables son precisamente las que pueden aportar la información sobre dónde buscar efectivamente la causa de la entrada de agua a la edificación. Esto genera que no siempre se llegue a una solución adecuada y que se dejen de lado aspectos fundamentales en el control efectivo de la humedad.

A través del estudio de diversos casos sobre cómo se genera la humedad y cómo se han intervenido las edificaciones afectadas, se complementó el método tradicional, incluyendo fases de seguimiento y control que aportan una herramienta efectiva, desde la fase de reconocimiento hasta la del planteamiento de una intervención. En el proyecto se pusieron en práctica los métodos tradicionales, tales como la observación, el registro y el análisis de la información general en campo, que por sí mismos no conducen a un diagnóstico (Monjo y Maldonado, 2001). A ello se le sumaron protocolos de estudio y seguimiento específicos para las humedades, basados en el método de identificación de mecanismos de daño aquí propuesto; así se enriqueció la metodología, haciéndola más comprensible para quienes empiezan a trabajar en el tema y más eficiente para quienes trabajan en patología de la edificación, de manera que se conduzca la puesta en práctica del proceso hacia un diagnóstico integral.

Estudiar las humedades en la edificación

El método usualmente aplicado para el estudio de las humedades en la edificación, que conduce a una propuesta de intervención en la patología de la edificación, se construye a partir de tres fases: el reconocimiento, el diagnóstico y la propuesta. Son múltiples las variables y componentes que se deben involucrar en el proceso, razón por la cual se requiere disponer de un método que sistemáticamente permita aproximarse al problema, recolectar información y finalmente llegar a proponer alguna alternativa en la que se atienda la situación identificada (Straube, 2002). El caso de las humedades no se aleja de este método, por lo cual es posible implementarlo de manera general, sin embargo, la particularidad de estas amerita un tratamiento específico y en ello se basa la propuesta metodológica.

A continuación, se describen los aspectos más relevantes para tener en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico de humedades en las edificaciones. En primer lugar, es necesario reconocer cuando la presencia de humedad se trata efectivamente de un problema, pues el agua que la ocasiona se encuentra en todos los contextos de la edificación, sin embargo, para considerar si en realidad está afectando el lugar, se requieren condiciones adicionales a su sola presencia. La primera es cuando el agua genera la aparición de daños tales como eflorescencias, abombamientos, suciedad, entre otros; la segunda, si está en lugares donde es indeseable, casos como la superficie de un muro, al interior de una habitación o en la madera del piso; la tercera evidencia es si se presenta en cantidades superiores a las esperadas para el lugar o elemento específico, un ejemplo es cuando aparecen organismos al interior de un armario. Es entonces cuando se considera el agua como un agente patógeno y la presencia de la humedad como una manifestación patológica.

De esta manera, para concluir que la presencia de humedad es causante de daño, se requiere reconocer las tres condiciones mencionadas previamente, lo cual se puede lograr a partir de identificar los perjuicios asociados a la presencia de agua en exceso, la posición de estos en el espacio o en los elementos constructivos de la edificación y, por último, el nivel de daño definido por la gravedad e intensidad con que se presentan.

En segundo lugar, como cualquier otro tipo de detrimento en las edificaciones, lo que se busca es elaborar el diagnóstico que conduzca a definir cuál es la causa para poder intervenirla, lo cual suele generar la dispersión en la recolección de información, dependiendo del criterio de quien realiza el estudio, con diferentes interpretaciones. En este caso, la metodología propone un protocolo para la determinación y caracterización de los deterioros —en este caso la humedad— a través del concepto de mecanismo de daño (figura 1).

Figura 1. Síntesis del mecanismo de daño patológico (2009).

Este no se aleja de los métodos existentes, sin embargo, puntualiza la forma en que se relacionan y estructuran los elementos de diagnóstico para realizar una adecuada calificación de los deterioros. Así mismo, el mecanismo se encuentra compuesto por:

- La deducción del agente patógeno que origina el daño y que está estrechamente relacionado con la causa, por ejemplo, en las humedades es el agua, en un grafiti es el humano que lo hace, en la oxidación será el oxígeno, en la erosión física será el viento con la lluvia, y en la pudrición de la madera será el hongo que la genera.

- La identificación de los daños como efectos de la humedad, organizados secuencialmente en niveles de daño cada vez más intensos (leve, moderado, grave, severo) y que pueden alcanzar la trascendencia o estado más grave posible, lo cual define el nivel de daño de manera clara.

- Los agravantes que pueden exacerbar el nivel de daño —tales como los cambios de temperatura, el nivel de exposición, la presencia de agentes agresivos, la intensidad de uso, entre otros— hacen que la acción de un agente patógeno pueda ser más intensa respecto a como ocurre normalmente.

- Los condicionantes que pueden limitar las posibilidades de intervención, tales como accesibilidad al inmueble o declaratorias existentes, las cuales obligan a seleccionar, entre muchas, unas pocas alternativas de intervención con el ánimo de no afectar la edificación, sus usuarios, el ambiente, su uso, entre otros. Por ejemplo, cuando se elimina la posibilidad de intervenir con métodos que impliquen demoler superficies de muro al encontrarse pintura mural allí.

Lo descrito se ha denominado mecanismo de daño, que es la secuencia mediante la cual ocurre el proceso de deterioro en cualquier tipo de lesión. A través de este mecanismo, se propone esta metodología, se deduce la causa, la gravedad y cómo puede intervenirse. La base para elaborar un diagnóstico acertado a partir del método por mecanismos de daño es la organización secuencial de los deterioros encontrados y, para ello, se requiere conocer cuáles son, de qué forma se presentan y en qué orden están asociados a la aparición de la humedad.

Las humedades, sin importar la fuente que las ocasione, se harán visibles inicialmente con la presencia de una mancha y empezarán a desarrollar diversos mecanismos de daño que, con el tiempo, se incrementarán. Por ejemplo, la presencia de una filtración intermitente en una cubierta desarrollará una mancha en un muro en tierra pañetado con cal y arena, que luego pasará a generar eflorescencias por el ciclo húmedo-seco al que está sometido; estas pueden favorecer la erosión del material y, si no se corrige, empezará a generar daños estructurales en su fase más severa, como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Ejemplo del mecanismo de daño de la humedad (2019).

De esta manera, es posible asociar la aparición de los diferentes daños al nivel de deterioro, como se muestra en la tabla 1, organizados de menor a mayor.

Tabla 1. Daños asociados a la aparición de humedades y su secuencia

|

Daño |

Descripción |

|

1. Mancha de agua |

Mancha más o menos intermitente de agua. |

|

2. Suciedad |

Fijación de partículas de diverso origen en superficie (polvo, aerosol, organismos, otros). |

|

3. Abombamientos |

Hinchamiento de las capas superficiales del material, generalmente los acabados por efecto del vapor de agua y el cambio dimensional. |

|

4. Eflorescencia y criptoeflorescencia |

Recristalización superficial o en el interior del elemento constructivo, de sales disueltas desde el interior de los materiales. |

|

5. Biodeterioro |

Aparición de organismos propiciados por el agua. |

|

6. Desprendimiento |

Separación de los acabados o superficies con respecto a su soporte. |

|

7. Erosión |

Desgaste superficial del material por el roce. |

|

Otras (pueden estar aisladas) |

Pudrición, oxidación, corrosión, fisuración en mapa. |

Hay que tener en cuenta que no necesariamente aparecen todos los daños al tiempo ni en ese estricto orden, aunque en términos de la evolución de la humedad, pueden tomarse como un indicador de gravedad, ya que algunos de ellos se relacionan entre sí, como los siguientes mecanismos de daño: mancha de humedad y abombamiento; mancha de humedad, suciedad; mancha de humedad, suciedad, biodeterioro, desprendimiento, erosión; mancha de humedad, eflorescencia, erosión; mancha de humedad, criptoeflorescencia, desprendimiento, erosión; mancha de humedad, pudrición, oxidación, corrosión, fisuración en mapa. Así, conociendo estos daños y las secuencias posibles, e identificándolas en el sitio, es posible determinar no solo la presencia de humedad, sino además entender el grado de avance que se le ha permitido, incluso pronosticar la evolución que tendrá.

En tercer lugar, teniendo identificados los deterioros y clara la secuencia de los daños, el diagnóstico arrojará la relación causa-efecto que, si se identifican con precisión, conducirán a la propuesta de intervención. Esta debe basarse en la eliminación de la causa de manera obligatoria y la reparación de los efectos como algo deseable, mas no imprescindible, dado que, si se elimina el agente patógeno, el mecanismo de daño se estabilizará y cesará. Para el caso de las humedades, el agente patógeno que da lugar a la causa del daño siempre será el agua, el punto crítico del diagnóstico será entonces lograr identificar su punto de entrada y proveniencia, a partir de los daños identificados en la etapa anterior. La fuente de la humedad se relacionará, además, con su ubicación y el elemento afectado, y es así como se tipifican según la fuente (tabla 2 y figura 3).

Tabla 2. Tipos de humedades en las edificaciones según las fuentes que las ocasionan

|

Tipo de humedad |

Causas-fuentes |

Ubicación-elemento afectado |

|

Fuentes imprevistas o fortuitas (accidental) |

Rotura de tubos, inundaciones, escapes. (Mec.: presión) |

Redes hidrosanitarias, cursos de agua |

|

Residual de actividades que usan agua |

Lavado, limpieza, ejecución de obras. (Mec.: empozamiento) |

Zonas de lavado, aparatos sanitarios |

|

Capilaridad y microcapilaridad (1) |

Ascenso capilar desde el suelo o desde superficies de empozamiento (Mec.: capilaridad) |

Zonas en contacto con el suelo, zonas de empozamiento |

|

Filtración a través de las envolventes |

Carpinterías, detalles defectuosos, deterioro de barreras impermeables, juntas, grietas. (Mec.: gravedad, absorción) |

Carpinterías de vanos, cubiertas, muros de fachada |

|

Condensación (2) |

Puentes térmicos, gradientes de temperatura, zonas húmedas. (Mec.: condensación) |

Zonas elevadas de muros y cielorrasos, zonas mal aireadas |

De esta manera, el método propuesto se basa en el reconocimiento de los daños presentes en la edificación, su organización secuencial —con el fin de poder determinar el nivel de daño— y su ubicación, relacionándolos con la posible fuente de humedad, donde lo que agrega la propuesta es la estructuración de la información de manera sistemática, de forma que se conduzca más eficientemente al diagnóstico.

Método de diagnóstico de las humedades

Registro y tipificación de los daños asociados a las humedades. ¿Cómo es?

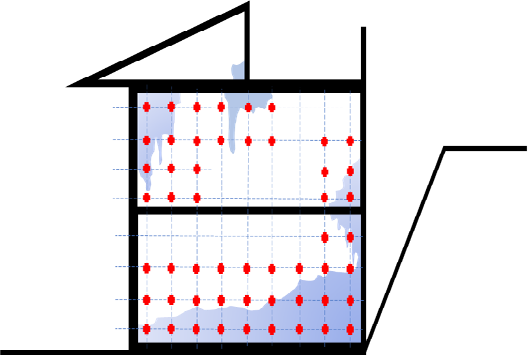

La primera fase para el diagnóstico será el reconocimiento de la edificación y de los daños presentes que se pueden asociar a las humedades, para ello se utilizan planos de registro y calificación convencionales, en los cuales se localizan y tridimensionalizan los deterioros. Como ejemplo se puede ver la figura 4, en donde se presentan convenciones que pueden utilizarse para las humedades y los deterioros causados por ellas. En la metodología propuesta se agrega el uso del sistema alfanumérico, sumado al de achurados, y se da un código a cada deterioro, estructurando los mecanismos de daño en el dibujo mismo, no solamente de manera gráfica como suele aplicarse.

Figura 3. Síntesis de los mecanismos de daño de las humedades (2020).

Figura 4. Nomenclatura alfanumérica del registro y la calificación (2015).

Con su uso, pueden construirse los planos de registro y calificación que, a diferencia del método tradicional, involucran los mecanismos de daño, lo cual se logra relacionando en estos planos los deterioros encontrados, con la humedad que los causa, como puede verse en el ejemplo de la figura 5. En este caso, se identifica una mancha de humedad de filtración (HF), acompañada por un desprendimiento (DP) y biodeterioro (BI), como lesiones secundarias a la mancha de humedad. Sus posibles causas son la falta de mantenimiento (FDM) y el mal estado de la cubierta (MEC); las causas indirectas son el uso específicamente, así se indica en la clasificación propuesta por Monjo (1997). Es la lectura general de estas situaciones en la edificación la que permite elaborar una hipótesis más contundente frente a su condición.

Figura 5. Síntesis de las convenciones en el mecanismo de daño patológico.

Los planos resultantes en planta y en alzado permitirán tener el panorama general de los lugares donde se presenta la humedad, así como agrupar por tipos los deterioros, asociándolos a las condiciones de la edificación. Por ejemplo, en el caso de la figura 6, se observa cómo en la fachada se presentan múltiples manchas de humedad y sus daños asociados en el muro de ático y su unión con la cubierta, lo cual permite deducir que la fuente debe buscarse en el lagrimal, en la unión de muro y cubierta, en la canal de aguas lluvias y en el estado de la cubierta. De este modo se relacionan los mecanismos de daño específicos, las áreas y cantidad de material afectado, con el fin de generar, desde el inicio, los insumos necesarios para proponer una intervención cuantificable. Lo anterior implica dibujar todas las superficies del edificio, de acuerdo con las nuevas tecnologías de levantamiento y gestión de información, como indica el building information modeling (BIM) que, a su vez, permitiría parametrizar cada uno de los deterioros integralmente.

Figura 6. Plano de registro y calificación edificio IEI (2015) (Dana García, Nicol Santamaría y Carlos García).

Hipótesis de las posibles causas

Aunque, durante la recolección de la información en campo es posible formular una hipótesis puntual, como en el ejemplo del apartado anterior, es la lectura integral de los daños lo que permite determinar preliminarmente una posible causa, asociándolas a los lugares donde aparece la humedad. Así, una vez se han identificado y localizado los daños, se realiza el análisis de cada uno de ellos, involucrando los pasos que se indican a continuación.

Identificación de los detalles defectuosos

A partir del reconocimiento de las características de la edificación y de los detalles constructivos de los elementos afectados, se verifica cómo se está produciendo el ingreso del agua con los diferentes mecanismos: presión, empozamiento, capilaridad, gravedad, absorción, condensación, entre otros (tabla 2 y figura 7).

Figura 7. Ejemplo de humedad con varios mecanismos de daño al tiempo (2017).

Con ello pueden identificarse fácilmente las fuentes de las humedades, sin embargo, hay casos en los cuales los detalles no se encuentran a la vista, como es el caso de la capilaridad o la condensación. Para ello se requieren métodos adicionales de comprobación.

Medición directa de la humedad

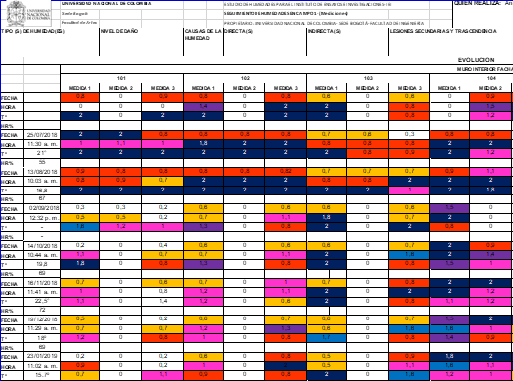

Este método se basa en la medición de la resistividad eléctrica directamente en el material mediante el uso de un hidrómetro de contacto. Permite identificar la presencia de humedad en las superficies, indicando el nivel encontrado en una escala que depende del equipo utilizado (Mollá, 2016). En el ejemplo de la figura 8 se observa la medición del 100 % de humedad, con lo cual es posible establecer rangos: leve 0-25 %, moderada 26-50 %, grave 51-75 % y severa 75-100 %.

Figura 8. Medición de la humedad por resistividad (2017).

El porcentaje por sí mismo no es indicador de la gravedad del deterioro, como se mencionaba antes para los mecanismos de daño, sino simplemente indicador de la presencia de humedad en una determinada cantidad. Por eso no tiene sentido determinar el nivel de gravedad de la humedad solamente a partir del porcentaje obtenido. Para hacer útiles estos datos, se requiere estudiarlos integralmente en cada elemento afectado, en toda la edificación y también en el tiempo, de lo contrario no serán significativos. Para ello se puede realizar una medición en puntos marcados en la zona que presenta los daños o con potencial de humedad, lo cual generalmente será en la base de los muros, en las uniones entre planos verticales y horizontales, o en las conexiones entre los muros y de estos con otros componentes, que es donde suele encontrarse la humedad. El número de puntos dependerá de la extensión de la zona a estudiar; el ideal será mantenerlos máximo a una distancia entre 0,50 y 1,00 m entre sí, vertical y horizontalmente, tratando de abarcar toda la zona potencialmente afectada (figura 9). En todo caso, nunca debe ser demasiado denso el grupo de puntos, pues no es necesario medir cada fragmento del edificio, sino los puntos que resulten indicativos, recordando que debe medirse en repetidas ocasiones y que, si son demasiados puntos, podría resultar dispendioso e inviable. Además, es importante lograr hacer la medición en un solo día y en la menor cantidad de tiempo, de manera que se minimice la influencia de factores, como el cambio del clima a lo largo del día o de los factores ambientales.

Figura 9. Ejemplo de registro de humedad por hidrómetro de contacto.

Los registros de las mediciones se integrarán en una tabla que permitirá identificar las variaciones de la humedad en el tiempo con la siguiente información:

- El espacio donde se toma el dato.

- La temperatura y la humedad relativa medida con higrómetro en el espacio registrado.

- El estado del clima durante la medición.

- Observaciones adicionales que puedan incidir en la ocurrencia de la humedad o situaciones identificadas durante la medición, tales como procedimientos de mantenimiento, usos específicos, otros agentes no contemplados, entre otros.

- Los resultados de la medición de cada uno de los puntos marcados.

La periodicidad de la medición se establecerá prioritariamente basados en los momentos de lluvia y sequía, o según el uso de los espacios. Si esto no es posible o suficiente, se pueden establecer en lapsos de semanas o meses, según sea el caso, para identificar cómo varía la humedad. Por lo tanto, es necesario realizar las mediciones en periodos prolongados y consecutivos para tener una lectura real de la situación. Siempre deberá consignarse el clima y la temperatura durante la medición, e iniciar siempre a la misma hora, realizando el recorrido de forma igual o similar todas las veces en que se haga la medición, de manera que no se presenten variaciones atribuibles a los cambios climáticos en el transcurso del día (figura 10).

Figura 10. Planilla de registro de evolución de humedades (2015).

Figura 11. Diagrama de barras para la síntesis de registro de evolución de humedades (2015).

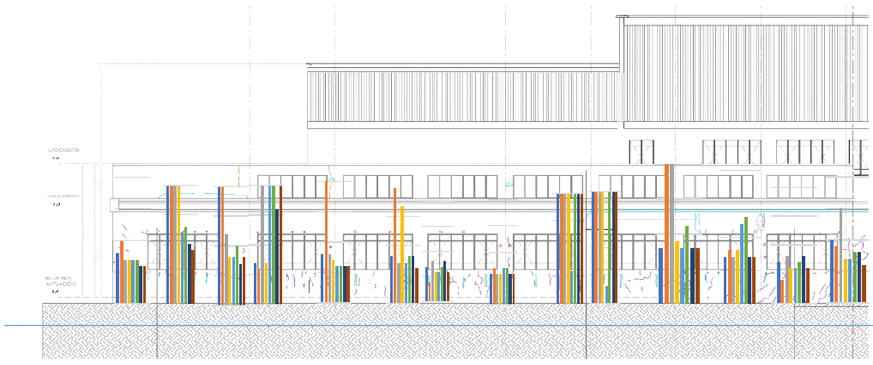

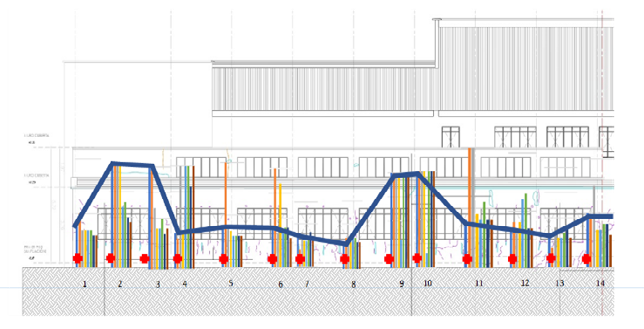

Para facilitar la tabulación y el análisis de los resultados, se consignan los datos en diagramas de barras que permitan verificar cómo varía el nivel de humedad en el tiempo y en cada punto registrado de la edificación (figura 11). Según los resultados, correlacionando las variables mencionadas de la tabla 3, la interpretación que se realiza de los resultados es la siguiente:

Tabla 3. Interpretación de la medición directa de la humedad

|

Niveles obtenidos |

Condiciones externas |

Interpretación |

|

Constantes: cuando se registran datos iguales o muy similares en los mismos puntos en diferentes días. |

Seco |

No hay humedad o se encuentra controlada o estable. |

|

Lluvioso, llaves abiertas |

||

|

Poco variables: cuando la diferencia entre una medición y otra no supera los rangos entre 1 y 50 %. |

Seco, |

Las condiciones climáticas afectan el nivel de humedad, pero no hay deterioro. |

|

lluvioso, llaves abiertas |

||

|

Muy variables: cuando la diferencia entre las mediciones es superior al 20 %. |

Seco, |

La fuente no es la lluvia ni el nivel freático |

|

lluvioso Llaves abiertas |

La fuente puede ser la lluvia, el nivel freático o las redes. |

- La humedad está presente en todo lugar, por lo cual la medición positiva no indica necesariamente un problema, se trata entonces de verificar el nivel de humedad obtenido en relación con el contexto y los demás puntos de medición.

- La variación de los niveles de humedad en un punto determinado puede indicar que la humedad está activa, si se trata de cambios importantes correspondientes a niveles obtenidos muy variables.

- Los cambios pequeños o mediciones poco variables pueden indicar simplemente modificaciones en el equilibrio higrotérmico del espacio y no necesariamente la presencia de humedad como deterioro, por eso las variaciones en los niveles deben ser siempre contrastados con las condiciones climáticas en el momento de la medición, pues justamente allí puede identificarse la incidencia de la lluvia o del sol, por ejemplo.

- La no variación puede mostrar que la humedad ya está controlada, sin embargo, en un periodo de sequía puede indicar que proviene de la lluvia ausente en ese momento.

- Por el contrario, cuando los datos tienen cambios muy importantes, correspondientes a

mediciones muy variables,

significa que sí hay humedad. Entonces, para identificar la fuente, se debe tener en

cuenta que:

- Si la humedad aumenta aun estando en periodos de sequía, la fuente no es la lluvia ni el nivel freático, y se debe estudiar el estado de las redes hidrosanitarias, incluso el uso de agua en procesos limpieza o similares, que puedan aumentar el aporte en momentos cuando no llueve. En este caso, las mediciones pueden empezar a asociarse a la apertura de llaves o a la verificación de aplicación de procesos con uso de agua. De igual manera, si la humedad decrece en periodos de lluvia, deben explorarse las condiciones mencionadas, incluso condiciones propicias para la condensación, de ahí que deba siempre tomarse el dato de la temperatura y la humedad relativa.

- Si la humedad aumenta en periodos de lluvia y decrece en periodos de sequía, significa que la fuente está asociada a la lluvia e incluso al agua subsuperficial, y deberá estudiarse el detalle constructivo que está permitiendo el ingreso.

No siempre resulta fácil asociar estas lecturas con las fuentes, por eso se requiere de una medición prolongada y cuidadosa, en la que se registren todas las condiciones que podrían estar incidiendo.

Identificación del potencial de condensación-psicrometría

Por otro lado, los datos resultantes de la medición de la temperatura y la humedad relativa pueden interpretarse mediante psicrometría para determinar el potencial de condensación del espacio. Pueden utilizarse equipos tipo data logger con el fin de tener medidas prolongadas y constantes. La determinación de la presencia de condensación servirá para asociar la persistencia de la humedad, a pesar de no tener fuentes como la lluvia, las instalaciones o el uso de agua en el espacio.

Otros métodos de comprobación

Esta medición puede estar acompañada de ensayos de cierre y apertura de llaves para contrastar el incremento momentáneo del nivel de humedad o la inundación selectiva, con el fin de establecer exactamente el lugar o elemento a través del cual se está filtrando el agua, por ejemplo, la rotura de la membrana impermeable o la fisura de un muro o una losa. Así mismo, la coloración del agua puede ayudar a determinar la proveniencia y el camino que sigue el flujo, en especial cuando ingresa por un lugar, pero su manifestación se produce varios metros más adelante, como es el caso de las filtraciones. Esta puede realizarse desde los tanques de agua para verificar la instalación hidráulica y directamente en los aparatos sanitarios para verificar la tubería de la red de aguas servidas.

Otro de los métodos que servirán para verificar la fuente serán las exploraciones directas, tales como calas donde se mida en campo el contenido de humedad, para lo cual hay varios métodos patentados. Así mismo, en laboratorio es posible verificarlo, pero en este caso se requiere tomar una muestra del material, lo cual no siempre es posible. También puede contarse con la realización de apiques que permitan observar directamente los elementos afectados, por ejemplo, la inexistencia de una barrera impermeable en los contrapisos, la rotura de las membranas impermeables en cubiertas, la ausencia de sobrecimientos, entre otros detalles que favorecen el ingreso del agua a la edificación.

Otro medio es la exploración directa del suelo que determinará el nivel del agua subsuperficial y su relación con los lugares donde se presenta la humedad, aunque esta se trata de una medición muy puntual e instantánea que puede ser fragmentada y no totalmente precisa, por lo cual no debe usarse nunca como único método; aun así, conocer este dato permite relacionar los puntos donde se han hallado evidencias de humedad y usarse como método de comprobación y no solamente de exploración. Con estos métodos, lo que se busca es delimitar las posibles fuentes y conducir el análisis hacia el diagnóstico que busca determinar la causa de la humedad, delimitando las posibilidades y comprobando las hipótesis.

Diagnóstico. ¿Cómo está?

Con la información obtenida a través de los métodos mencionados es posible elaborar el diagnóstico. Se debe identificar cuáles son las causas y los efectos de la humedad, teniendo en cuenta los mecanismos de daño. A manera de ejemplo, se muestra el siguiente caso: la edificación se encuentra construida con muros de adobe, cimiento ciclópeo, entrepisos y cubiertas con estructura de madera y tablero de esterilla de chusque, torta de barro y teja de barro cocido. La evidencia del daño es el colapso de la cubierta, del entrepiso y parte de los muros (figura 12).

Figura 12. Ejemplo de mecanismo de daño completo con sus diferentes fases (2017).

Las piezas de madera exponen la pudrición, los muros muestran manchas de suciedad con chorreados y salpicaduras, así mismo, desprendimientos de pañetes y erosión en los adobes. El mecanismo de daño que se estructura a partir del registro de los daños es el siguiente: el tablero de cubierta permitió el ingreso del agua lluvia, lo cual generó manchas en los muros; con el tiempo, la madera inicia un procesos de pudrición afectando su capacidad de carga, esto favorece la deformación de la cubierta y un ingreso más intenso del agua. Los muros y los entrepisos se afectan generando manchas de humedad y, en el caso del adobe, la erosión de la tierra. Los pañetes se desprenden por el deterioro del soporte generado por el agua lluvia y, finalmente, la cubierta se desploma deteriorando el entrepiso ya afectado con signos de pudrición, dejando expuestos al agua lluvia los elementos que protegían.

En este caso de humedad de filtración por la cubierta, la causa original es una falta de mantenimiento al estado de la cubierta, es allí de donde se deriva todo el proceso, lo demás es solo una secuencia de deterioros causados por ello. Lo anterior se deduce al organizar secuencialmente todos los daños registrados individualmente en la etapa de registro; esta aclaración es fundamental para lograr un verdadero diagnóstico, pues sin esto es imposible atender correctamente la humedad. Por otra parte, en este caso se hace evidente la situación, no así cuando se trata de humedades por capilaridad o condensación en las que debe estudiarse más la situación desde el punto de vista de su evolución, como se mostraba en los métodos complementarios para comprobar las hipótesis, como en el caso que se expone a continuación (figura 13).

Figura 13. Análisis del diagrama de barras para la síntesis de registro de evolución de humedades (2015).

En la gráfica se expone la lectura de un solo día en los puntos bajos de la edificación, los puntos altos representan los mayores contenidos de humedad y, si se superpone a la fachada, se identifican las posibles fuentes. Por ejemplo, el de la izquierda está relacionado con la ausencia de alero que aleje el agua lluvia de la base del muro; el pico de la derecha se asocia con un daño en el tablero de la cubierta causado por el cambio en la unión de los faldones.

Propuesta de intervención. ¿Qué se va a hacer?

Solo es posible pasar a definir un proceso de intervención una vez se ha logrado identificar con claridad la fuente de la humedad y cómo llegó hasta la edificación (Othman et al., 2014), separándola de los que son específicamente efectos de la presencia de agua. Como se mencionaba, si se intenta solucionar el efecto, la causa seguirá actuando y los daños volverán a aparecer, de allí la importancia de determinar el mecanismo de daño claramente, con el fin de establecer la diferencia entre el agente patógeno y los deterioros causados por este. En ese sentido, se debe separar la causa del efecto, de manera que en la intervención se trata de eliminar la primera y reparar el segundo, solamente cuando la causa ya no esté activa. De manera general, las posibilidades de intervención de las humedades se basan en:

- Recolectar y conducir el agua antes de que llegue al elemento que se busca proteger.

- Si ya ingresó al elemento, se puede ventilar para favorecer que el agua se evapore.

- Aislar interponiendo una barrera entre la humedad y el elemento que se quiere proteger.

- Reparar o sustituir el elemento que permite el ingreso del agua, si ya cumplió su ciclo de vida.

- Tener en cuenta los agravantes que deben ser igualmente controlados.

A partir de allí, las posibilidades son múltiples, dependiendo de la situación encontrada y del tipo de humedad del que se trate (tabla 4).

Tabla 4. Posibles intervenciones a las causas de las humedades

|

Tipo de humedad |

Intervenciones |

|

Fuentes imprevistas o fortuitas |

— Reparación de las tuberías afectadas. — Favorecer secado luego del control de la inundación. |

|

Residual de actividades que usan agua |

— Control de actividades de lavado y limpieza. — Favorecer el secado en procesos de obra. |

|

Capilaridad y microcapilaridad |

— Recolección de agua circundante, abatimiento del nivel freático, recolección mediante filtros y conducción fuera de la edificación, o antes de que llegue a la edificación. — Favorecer pendientes en zonas de empozamiento. |

|

Filtración a través de las envolventes |

— Corrección de detalles constructivos defectuosos como carpinterías, instalaciones, juntas. — Reemplazo de barreras impermeables. — Reparación de elementos afectados por grietas, perforaciones o juntas naturales. |

|

Condensación |

— Corrección de puentes térmicos y gradientes de temperatura. — Protección de superficies en zonas húmedas. — Control de humedad relativa y temperatura en zonas con potencial de condensación. |

La última fase será reparar los efectos de las humedades, lo cual dependerá del elemento, del material, de la función que cumple, de su localización, entre otros. Sin embargo, de manera general, las posibles reparaciones se mencionan en la tabla 5.

Tabla 5. Posibles reparaciones de los daños asociados a las humedades

|

Daño |

Descripción |

|

1. Mancha de agua |

Limpieza y recubrimiento |

|

2. Suciedad |

Limpieza dependiendo del tipo de suciedad |

|

3. Eflorescencia |

Desalinización dependiendo del tipo de sal |

|

4. Biodeterioro |

Eliminación del organismo, acciones preventivas y de protección |

|

5. Desprendimiento |

Restitución del elemento o fragmento desprendido mediante prótesis o llenado, asegurando adherencia y compatibilidad |

|

6. Erosión |

Recuperación de la superficie mediante prótesis y consolidación. |

|

Otras (pueden estar aisladas) |

Pudrición: control de biodeterioro y restitución de la sección Oxidación y corrosión: recuperación de la sección afectada y protección Fisuración en mapa: sellado de fisuras. |

La decisión sobre el método aplicable tanto en la eliminación de la causa como en la reparación del efecto será tomada a partir de los condicionantes identificados en el diagnóstico, es decir que estos determinarán cuáles métodos serán los menos agresivos, invasivos o nocivos para la edificación, sus ocupantes, el medio ambiente, entre otros, y cuales resultarán más eficientes en términos de la recuperación de la estabilidad, la habitabilidad, la funcionalidad y la seguridad en el edificio, que son los objetivos de la intervención. Adicionalmente, todas las reparaciones deberán complementarse con la formulación de sesiones de mantenimiento periódico que garanticen el buen estado no solo de los elementos reparados, sino de toda la edificación. Determinar los mecanismos de daño asociados a los planos de calificación permite asociar la lesión (cuadrado) con la eliminación de la causa (círculo) y la reparación del efecto (octágono), así se puede establecer las áreas de intervención concernientes a las acciones específicas, como se observa en la figura 14. Todo lo anterior se relaciona con las especificaciones de obra y con los ítems del presupuesto. A su vez, como se dibujó o modeló (BIM) todo el edificio, se tendrá la parametrización en el modelo y los insumos necesarios para complementar el proyecto. Por último, al aplicar de manera precisa la metodología propuesta, será sencillo integrarla al estudio general de la edificación y a un proyecto de intervención completo; se tendrán los insumos suficientes para fases posteriores, como las de mantenimiento preventivo o correctivo.

Figura 14. Plano de intervención del IEI (2015).

Como se mostraba en la figura 6, el registro de las humedades en el muro del ático de la fachada en color azul representa las manchas y los deterioros asociados, tales como suciedad, abombamientos y eflorescencias, ocasionados por la ausencia de un lagrimal adecuado hacia el interior del ático, mantenimiento deficiente de las fachadas y de las canales de agua lluvia. Por su parte, en la fachada de la figura 14, pueden verse en color amarillo las zonas a intervenir, según el plano de registro, con el ítem de obra: saneamiento de pañetes y restitución de acabados. A partir de allí puede elaborarse la especificación de obra para este ítem, obtener las cantidades a través de la medición del área de achurado amarillo y definir el presupuesto con un análisis de precios unitarios obtenido con lo mencionado. De esta manera, la tarea sistemática del diagnóstico redunda en un resultado aplicable y factible que facilita la ejecución del proyecto y su paso a la obra, así como su parametrización en un entorno BIM.

Discusión

Aunque el estudio de las humedades es bastante antiguo, así como la práctica de la patología cuyas metodologías han sido bastante exploradas, sin duda el aspecto que más requiere profundización es la estructuración del criterio que permite tomar decisiones y que lleve el estudio hasta la fase de proyecto y obra. La formulación de diferentes investigaciones en torno a la ocurrencia de los daños aclara las causas y sus manifestaciones, pero metodológicamente se requiere de una metodología que estructure las variables que inciden. La propuesta metodológica acá presentada ofrece los elementos conceptuales, gráficos y de análisis necesarios para diagnosticar las humedades u otro daño con los ajustes específicos, y para obtener los insumos que permiten pasar de forma directa del trabajo de campo al análisis y de este al proyecto y la obra. Estos insumos son necesarios para hacer frente a las nuevas tecnologías que exigen la incorporación en entonos como el BIM, con una parametrización de la información, lo que implica pasar de la fase analógica a la digital, garantizando una adecuada y completa recolección de información, que es lo que ofrece la metodología propuesta.

Conclusiones

Las humedades son un problema común y frecuente, sin embargo, su diagnóstico no siempre es acertado, por lo cual un método como el propuesto permite tener claridad sobre la condición de la edificación y, por ello, facilita la formulación de una intervención adecuada y efectiva. El uso de los métodos creados para la medición de la humedad solamente es útil si se cuenta con un protocolo de correlación de datos, de lo contrario los resultados serán subutilizados y no necesariamente llevarán a un diagnóstico adecuado. Los casos en los cuales fue aplicado el método propuesto han arrojado resultados acertados y han sido de utilidad para plantear la intervención con buenos pronósticos, además de la ventaja de generar los datos necesarios para su parametrización en un entorno BIM. Ocasionalmente será necesario llevar el seguimiento hasta la obra, pues no en todos los casos el análisis arroja datos taxativos; en este caso se recomienda mantener el control iniciado y corroborar en obra la eficiencia de lo propuesto, lo cual no solo ocurre con las humedades, sino con cualquier proceso de diagnóstico patológico.

Agradecimientos

Se extienden agradecimientos a los estudiantes que conformaron los grupos de trabajo de los estudios patológicos de los edificios Estadio Alfonso López, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ingeniería de IEI.

Referencias

- Broto, C. (2006). Enciclopedia de Broto de patologías de la construcción. Links International.

- Chica Segovia, A. (2015). Estudio patológico edificio de ensayos e investigaciones -IEI facultad de ingeniería universidad nacional de Colombia sede Bogotá (documento inédito). Universidad Nacional de Colombia. DOI

- Mollá, J. B. (2016). El diagnóstico de las humedades de capilaridad en muros y suelos. Determinación de sus causas y origen mediante una metodología basada en la representación y análisis de curvas isohídricas [tesis doctoral, Universidad Politécnica de Valencia]. DOI

- Monjo, C. J. (1997). Patología de cerramientos y acabados arquitectónicos. Munilla-leria.

- Monjo, C. J. y Maldonado, L. R. (2001). Patología y técnicas de intervención en estructuras arquitectónicas. Munilla-Lería.

- Othman, N., Jaafar, M., Harun, W. y Ibrahim, F. (2015). A Case Study on Moisture Problems and Building Defects. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 170. DOI

- Pipiraite, T. (2017). Humedades en edificación. Estudio desde su origen hasta la actualidad, y aplicaciones contemporáneas [tesis de pregrado, Universidad de Valencia].

- Straube, J. F. (2002). Moisture in Buildings. Ashrae Journal, 44(1), 15-19.

Optimización de la metodología de diagnóstico patológico de las humedades, desarrollado en el estudio de edificaciones de la Ciudad Universitaria en Bogotá

Optimization of the pathological diagnosis of humidity, developed as part of a study in the buildings at the Ciudad Universitaria, Bogotá

Optimisation de la méthodologie du diagnostic pathologique des humidités, développé dans l’étude des bâtiments de la Cité Universitaire à Bogota.

Ottimizzazione della metodologia di diagnosi patológica delle umidità, sviluppata nello studio di edificazioni della Città Universitaria a Bogotá

Otimização da metodologia para o diagnóstico patológico das zonas úmidas, desenvolvida no estudo de edificações no Campus Universitário em Bogotá

Referencias

Broto, C. (2006). Enciclopedia de Broto de patologías de la construcción. Links International.

Chica Segovia, A. (2015). Estudio patológico edificio de ensayos e investigaciones -IEI facultad de ingeniería universidad nacional de Colombia sede Bogotá (documento inédito). Universidad Nacional de Colombia. https://doi.org/10.17533/udea.acbi.v37n103a03

Mollá, J. B. (2016). El diagnóstico de las humedades de capilaridad en muros y suelos. Determinación de sus causas y origen mediante una metodología basada en la representación y análisis de curvas isohídricas [tesis doctoral, Universidad Politécnica de Valencia]. https://doi.org/10.4995/thesis/10251/61630

Monjo, C. J. (1997). Patología de cerramientos y acabados arquitectónicos. Munilla-leria.

Monjo, C. J. y Maldonado, L. R. (2001). Patología y técnicas de intervención en estructuras arquitectónicas. Munilla-Lería.

Othman, N., Jaafar, M., Harun, W. y Ibrahim, F. (2015). A Case Study on Moisture Problems and Building Defects. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 170. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.011

Pipiraite, T. (2017). Humedades en edificación. Estudio desde su origen hasta la actualidad, y aplicaciones contemporáneas [tesis de pregrado, Universidad de Valencia].

Straube, J. F. (2002). Moisture in Buildings. Ashrae Journal, 44(1), 15-19.

Cómo citar

APA

ACM

ACS

ABNT

Chicago

Harvard

IEEE

MLA

Turabian

Vancouver

Descargar cita

Licencia

Información sobre acceso abierto y uso de imágenes

El contenido y las opiniones incluidas en los trabajos publicados por ACTIO Journal of Technology in Design, Film Arts, and Visual Communication son de responsabilidad exclusiva de los autores para todos los efectos, y no comprometen necesariamente el punto de vista de la revista. Cualquier restricción legal que afecte los trabajos y su contenido (en cualquier formato: escrito, sonoro, gráfico, videográfico) es responsabilidad exclusiva de quienes los firman.

La Revista no se hace responsable de aspectos relacionados con copia, plagio o fraude que pudieran aparecer en los artículos publicados en la misma, tanto por textos, imágenes o demás susceptibles de protección. Por ello exige a los autores respetar y acoger todas las normas nacionales e internacionales que al respecto rijan la materia, incluyendo el derecho a cita. Los contenidos de los artículos son responsabilidad de los autores.

Los trabajos se publican con acceso libre, lo cual permite copiar y redistribuir los trabajos publicados, siempre que:

- Se cite la autoría y la fuente original de su publicación (nombre de la revista, volumen, número, números de página, año de publicación, el título del trabajo, editorial y URL de la obra);

- No se usen para fines comerciales;

- No se modifique ninguna parte del material publicado;

- Se soliciten los permisos correspondientes para reutilización o reedición del material publicado; y

- Se mencione la existencia y especificaciones de esta licencia de uso.