Mapa-escaneo matriz simbólica de aprendices de audiovisuales y multimedia

Symbolic matrix scan-map of audiovisual and multimedia learne

Carte-scan matrice symbolique des apprenants en audiovisuel et multimédia

Mappa-scansione matrice simbolica di apprendisti audiovisivi e multimediali

Mapa-varredura de matriz simbólica de aprendizes de audiovisuais e multimídia

DOI:

https://doi.org/10.15446/actio.v7n2.108032Palabras clave:

Imagen, memoria, cartografía, huella, rito, cronotopo, audiovisual, multimedia (es)Image, memory, cartography, trace, rite, chrono topes, audiovisual, multimedia (en)

Image, mémoire, cartographie, empreinte, rite, chronotrope, audiovisuel, multimédia (pt)

Imagem, memória, cartografia, traço, ritual, cronótopo, audiovisual, multimídia (fr)

immagine, memoria, cartografia, traccia, rito, cronotopo, audiovisivo, multimedia (it)

Los procesos de creación y diseño son fundamentales para los aprendices que desarrollan actividades de creación audiovisual y multimedial. El paso de la idea al concepto de creación y, finalmente, al de implementación está íntimamente relacionado con los procesos de memoria e imagen. En la actualidad, estamos inmersos en un flujo de información por parte de los diferentes medios digitales, especialmente de información que emplea un formato de tipo audiovisual y multimedia. La saturación de este tipo de información ha permitido observar que hay un deterioro en los procesos de imagen-memoria en los aprendices de programas de tipo audiovisual y multimedial, los cuales presentan diferentes niveles de afectación, dependiendo del grupo generacional al que pertenezca el individuo. Por lo anterior, se presenta un estudio realizado a los aprendices de programas técnicos y tecnológicos de la línea audiovisual y multimedia del SENA, Distrito Capital, a través de un ejercicio cartográfico y de mapa-escaneo matriz simbólica, el cual permitió determinar los ritos y rituales, y los cronotopos, así como las huellas mnemotécnicas de cada individuo del estudio, con el fin de determinar el estado de sus procesos de imagen-memoria, los cuales están íntimamente relacionados con sus procesos creativos.

Creative and design processes are fundamental for learners engaged in activities of audiovisual and multimedia creation. The transit from the idea to the creative concept and, finally, to its implementation, is closely related to memory and image. Today we are immersed in an information flux from different digital media, particularly information using audiovisual and multimedia formats. Saturation of this kind of information has allowed us to observe a deterioration of the processes of image-memory in learners of audiovisual and multimedia programs, who show different degrees of affectation, depending on the generational group the individual belongs to. Therefore, we offer a survey conducted with the students of technical and technological audiovisual and multimedia programs at SENA, Distrito Capital, through a cartographic exercise and symbolic matrix scan-map, that allowed us to determine the rites and rituals, chrono topes, and mnemotechnic traces of each of the survey’s participants, with the purpose of determining the condition of their image-memory processes, closely related to their creative processes.

Les processus de création et de conception sont fondamentaux pour les apprenants qui réalisent des activités de création audiovisuelle et multimédia. Le passage de l’idée au concept de création, et, finalement à celui de la mise en œuvre est intimement lié aux processus de mémoire et image.

Actuellement, nous sommes immergés dans un flux d’information à travers les différents médias numériques, en particulier d’information, qui utilisent un format audiovisuel et multimédia. La saturation de ce type d’information a permis d’observer une détérioration dans les processus d’image-mémoire chez les apprenants des formations en audiovisuel et multimédia, lesquels présentent différents niveaux d’affectation, en fonction du groupe générationnel auquel appartient l’individu. Ainsi, une étude réalisée sur les apprenants de programmes techniques et technologiques du programme audiovisuel et multimédia du SENA, a permis de déterminer les rites et rituels, les chronotropes, ainsi que les empreintes mnémotechniques de chaque individu de l’étude, afin de déterminer l’état de ses processus d’image-mémoire, lesquels sont intimement liés aux processus créatifs.

I processi di creazione e di design sono fondamentali per gli apprendisti che sviluppano attività di creazione audiovisiva e multimediale. Il passaggio dall’idea al concetto di creazione e, alla fine, a quello di realizzazione è strettamente vincolato ai processi di memoria e d’immagine. Siamo attualmente immersi in un flusso d’informazione che proviene da diversi mezzi digitali di comunicazione che usano soprattutto formati di tipo audiovisivo e multimediale. La saturazione di questo tipo di informazione ha permesso di osservare l’esistenza di un deterioramento nei processi di immagine-memoria negli apprendisti di programmi di tipo audiovisivo e multimediale, i quali presentano diversi livelli di risposta, secondo il gruppo generazionale a cui appartenga l’individuo. A partire da queste premesse, si presenta uno studio realizzato su apprendisti di programmi tecnici e tecnologici di linea audiovisiva e multimediale del SENA, Distretto Capitale, attraverso un esercizio cartografico e di mappa-scansione matrice simbolica, che ha permesso di determinare i riti e rituali, i cronotopi, così come le tracce mnemotecniche di ogni individuo studiato, con il fine di determinare lo stato dei suoi processi immagine-memoria, che sono intimamente relazionati ai suoi processi creativi.

Os processos de criação e design são fundamentais para os aprendizes que desenvolvem atividades de criação audiovisual e multimídia. A passagem da ideia ao conceito de criação e, finalmente, ao de implementação está intimamente relacionada com os processos de memória e imagem. Atualmente, estamos em contato com um fluxo de informações vindas de diferentes veículos digitais, especialmente de informações em um formato audiovisual e multimídia. A saturação desse tipo de informação permitiu observar que há uma deterioração dos processos de imagem-memória nos aprendizes de programas audiovisuais e multimídia, que têm diferentes níveis de afetação, dependendo da faixa etária à qual pertença o indivíduo. Pelas razões expostas, apresenta-se um estudo feito aos aprendizes de programas técnicos e tecnológicos de programas de tipo audiovisual e multimídia do SENA, Distrito Capital, através de um exercício cartográfico e de um mapa-varredura de matriz simbólica, que permitiram determinar os ritos e rituais e os cronótopos, bem como os traços mnemotécnicos de cada indivíduo participante do estudo, a fim de determinar o estado dos seus processos de imagem-memória, que estão estreitamente relacionados com seus processos criativos.

ACTIO VOL. 7 NÚM. 2 | Julio - Diciembre / 2023

Instructora-investigadora. Estudiante de la Maestría en Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas. Profesional en Medios Audiovisuales con énfasis en Diseño Gráfico del Politécnico Grancolombiano. Especialista en Pedagogía del Diseño de la Universidad Nacional de Colombia

Correo electrónico: accamacho28@misena.edu.co

andrea.22119220572@ucaldas.edu.co

orcid.org/0000-0002-9231-7712

Introducción

La composición de la imagen, como componente creativo, estético y de expresión del pensamiento, es un elemento innato de los individuos; sin embargo, la creación de imagen es la principal herramienta productiva para los aprendices de programas relacionados con el diseño y la producción audiovisual, entre otras carreras. Actualmente, nos encontramos inmersos en una cultura digital, la cual se caracteriza por producir grandes cantidades de información que, en su gran mayoría, viene en formatos de tipo audiovisual, tales como: animaciones, gráficas, fotografías y videos, estos últimos de uso masivo en redes sociales.

Esta continua saturación de información de tipo audiovisual se caracteriza por tener como principal objetivo que el individuo pueda entender y comprender de manera clara y precisa el mensaje de la comunicación; no obstante, en relación con los individuos que están formándose de manera específica en las áreas del diseño y los medios audiovisuales, en nuestro caso los aprendices de programas con temáticas de tipo audiovisual o multimedial, se ha percibido que estos parecen ser ajenos a la imagen como forma de habitar el mundo, de representar su existencia y de relacionarse con los demás (Chadwick, 2004; Buzarrais y Ovide, 2011).

Es por ello que se han desarrollado investigaciones ligadas a los procesos de generación de imagen-memoria no solo como documento histórico, como se menciona en Bringué y Sádaba (2009), sino también sobre la manera en la cual la memoria permite entender el recuerdo y rememorar, como punto de partida de una reconstrucción simbólica de la sociedad (Ricoeur, 2000).

Como se mencionó anteriormente, estamos sometidos a un continuo flujo de información, lo cual genera una alteración o heterocronía en los individuos (recortes de tiempo), donde la información visual (imágenes) presenta múltiples cambios o transformaciones, por medio de nuevos dispositivos y a través de gestiones informáticas, estableciendo así otras formas de subjetividad. Sin embargo, detrás de esta producción de imágenes, se ha percibido la generación de individuos carentes de un proceso de memoria personal y con mínima o casi ausencia de la historia, del momento y del espacio en que habitan, como se menciona en Souroujon (2011) y Molina (2010).

Por lo anterior, se realizó un estudio con los aprendices de los programas Técnico en Elaboración de Audiovisuales y Tecnólogo en Producción de Multimedia del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Distrito Capital. Se buscó determinar la manera en la cual los aprendices de estos programas llevaban a cabo el proceso de composición de la imagen, mediante el desarrollo de ejercicios talleres-creativos de palimpsesto (Vergara, 2013), para establecer los aspectos que representan la figura del pensamiento y cómo los activadores de memoria coexisten e interactúan con imágenes provenientes de los momentos-sucesos históricos más importantes de las últimas décadas, desde un acontecer local, nacional y global. De igual manera, se buscaba dejar al descubierto el proceso de restitución simbólica en estos aprendices, a partir de los ritos, rituales, cronotopos y huellas mnemotécnicas, como procesos culturales de patrimonio y de transformación de la sociedad actual (Bourdieu, 2013).

De acuerdo con esto, en el presente documento, inicialmente, se presenta la identificación de los aprendices en cuanto a su edad y su sexo, lo cual permitió determinar grupos generacionales en los individuos bajo estudio. Enseguida, se muestra el proceso de diseño e implementación de un ejercicio cartográfico, desarrollado por cada uno de los individuos del grupo de estudio, donde se identificaron los diferentes ritos y rituales, y los cronotopos, así como las huellas mnemotécnicas del grupo de estudio, con relación a los procesos de imagen-memoria. Posteriormente, en la sección de resultados y discusión, se presentan los resultados obtenidos a partir de las cartografías, por medio del desarrollo de una matriz simbólica, donde se evidenciaron los procesos de reconstrucción de momentos-sucesos históricos de cada grupo generacional. Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio y las actividades por realizar.

Metodología

Para el presente estudio, se abordaron dos grupos de formación a nivel técnico y tecnológico: el primero pertenece al programa Técnico en Elaboración de Audiovisuales, en modalidad de oferta mixta, el cual está compuesto por aprendices que se inscribieron mediante el aplicativo del centro de formación y por la modalidad de oferta cerrada, la cual se realiza mediante convenio con la Secretaría de Cultura de Bogotá D. C.; a este grupo de aprendices se le denominará Grupo 1 - noche (su horario de formación es de lunes a viernes de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.). El segundo grupo pertenece al programa de Tecnólogo en Producción de Multimedia, cuya modalidad es de oferta cerrada, la cual se realiza mediante la estrategia de articulación con la media (del colegio técnico se pasa al ciclo tecnológico gracias al convenio con el SENA); este grupo se denominará Grupo 2 - tarde (su horario de formación es de lunes a viernes de 12:00 m. a 6:00 p. m.).

Para los dos grupos, se diseñó y aplicó un instrumento de investigación del tipo cartografía, como lo presenta Salguero (2014), el cual se denominó Mi territorio. Dicho instrumento solicitaba, como parte básica, la edad, el género y el lugar de nacimiento de los aprendices y, ya de manera específica, se solicitaba su relato por medio de una intervención gráfica, a través de huellas, las cuales simbolizaban sus pies; adicionalmente, este instrumento estaba acompañado de un conjunto de cinco preguntas guía. A continuación, se presenta el instrumento cartográfico implementado y las preguntas guía (figura 1):

Figura 1. Instrumento cartográfico implementado para el estudio

Una vez propuesta esta cartografía para recolección de información, se hizo necesario el desarrollo de dos instrumentos, con el fin de analizar y cotejar la lectura de los resultados obtenidos a partir de la misma.

Instrumento 1: análisis cartografía

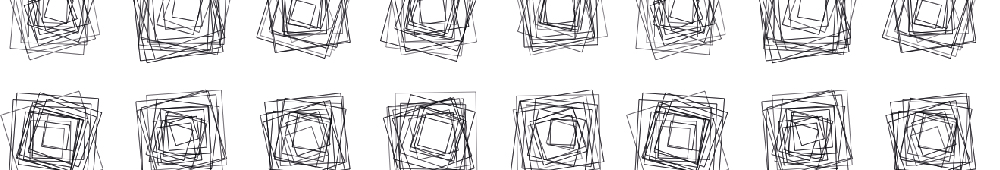

Para el análisis de la cartografía, se realizó una delimitación de zonas, mediante trazos en diferentes colores, utilizando para ello el programa Adobe Illustrator, como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Ejemplo análisis cartografía. Grupo 1 - noche (sujeto 1 - 34 años)

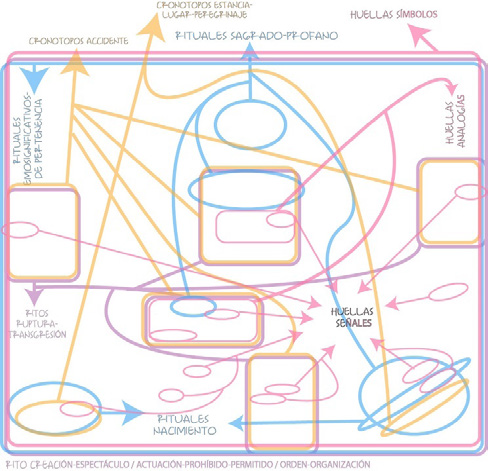

Esta delimitación permitió establecer los siguientes campos, los cuales cuentan con un color asociado: 1) el campo «rito», en color morado; 2) el campo «ritual», en color azul; 3) el campo «cronotopo», en color amarillo, y 4) el campo «huellas», en color rosado. De igual manera, para cada campo, se identificaron sus correspondientes zonas en los mismos colores, las cuales son:

- Rito creación-espectáculo.

- Rito ruptura-transgresión.

- Rito actuación-permitido-prohibido.

- Rito orden-organización.

- Ritual sagrado-profano.

- Ritual-nacimiento-matrimonio-muerte.

- Ritual emosignificativo-de pertenencia.

- Cronotopo amoroso.

- Cronotopo accidente.

- Cronotopo estancia-lugar-peregrinaje.

- Huella señal.

- Huella analogía.

- Huella síntoma.

- Huella símbolo.

Cabe señalar que este instrumento se aplicó a 45 cartografías en los dos grupos: Grupo 1 - noche y Grupo 2 - tarde.

Instrumento 2: matriz lista de chequeo

Con los datos obtenidos a partir de los cuatro campos o variables: rito, ritual, cronotopo y huellas, para las 45 cartografías, se establecieron las siguientes definiciones para los ítems:

- Definición conceptual.

- Definición operacional.

- Opciones: sí, no y podría ser / no es claro.

- Comentario.

Estas definiciones componen el análisis del instrumento denominado «Matriz - lista de chequeo», como se muestra en la tabla 3.

Tabla 3. Matriz - lista de chequeo

| Sujeto | Edad | |||||

| Edad | Edad | |||||

| Variable | Definición conceptual | Definiciones operacionales | Sí | No | Podría ser / no es claro | Comentario |

| Rito | Acto cultural que busca poner orden y que sirve para crear procesos de identidad y discriminación (Canclini y Bourdieu) | ¿Se comparte alguna experiencia o hay rastro de creación - espectáculo? | ||||

| ¿Hay una o varias rupturas - transgresiones? | ||||||

| ¿Se evidencian maneras correctas de actuación - Lo prohibido vs. Lo permitido? | ||||||

| ¿Hay alguna evidencia de orden o de tratar de organizar? | ||||||

| Ritual | Prácticas o lugares de reproducción social, donde la sociedad reafirma lo que es, confirma relaciones sociales y les da continuidad (Canclini, Bourdieu y Vergara) | ¿Hay una o varias señales de lo sagrado y lo profano? | ||||

| ¿Hay señal de uno o varios nacimientos, matrimonios o muertes? | ||||||

| ¿Se evidencia una o varias actividades emosignificativas o intensificadoras de pertenencia a una sociedad? | ||||||

| Cronotopo | Imagen que viaja en el tiempo (Vergara) | ¿Hay alguna referencia de cita amorosa? | ||||

| ¿Hay alguna referencia, señal o grafismo de uno o varios accidentes? | ||||||

| ¿Hay alguna referencia o citación de estancia, lugar, peregrinaje? | ||||||

| Huella | Intervención humana | ¿Hay una o varias señales? | ||||

| ¿Hay una o varias analogías? | ||||||

| ¿Hay uno o varios síntomas? | ||||||

| ¿Hay uno o varios símbolos? | ||||||

Fuente: elaboración propia.

Resultados

Como se mencionó anteriormente, en el instrumento cartográfico diseñado se le solicitaba al sujeto de estudio una descripción, ya fuera de tipo gráfico o de relato, acerca de su historia de vida; el individuo era libre de usar una descripción gráfica, un relato o ambos. Al respecto, se lograron obtener un total de 45 cartografías durante las dos sesiones, tanto para el Grupo 1 - noche como para el Grupo 2 - tarde. En la tabla 4, se presenta la caracterización de estos dos grupos.

Tabla 4. Caracterización de los grupos evaluados

|

Total sujetos

Grupo 1 – noche |

21 |

Promedio de edad en años |

33,05 |

Cantidad de sujetos del género femenino |

4 |

Cantidad de sujetos del género masculino |

17 |

|

Total sujetos Grupo 2 - tarde |

21 |

Promedio de edad en años |

17,5 |

Cantidad de sujetos del género femenino |

7 |

Cantidad de sujetos del género masculino |

17 |

Fuente: elaboración propia

Como se observa en la Tabla 4, se presenta un rango etario no homogéneo. El Grupo 1 - noche es donde se encuentran los sujetos de mayor edad; esta población se caracteriza por ser individuos independientes y activos laboralmente, que cuentan con experiencia en temáticas de tipo audiovisual, en contraste con los individuos del Grupo 2 - tarde, quienes, en su gran mayoría, son dependientes, no cuentan con experiencia laboral en temáticas de tipo audiovisual y no han interrumpido su proceso de formación (pasaron de la formación secundaria a la formación tecnológica).

De igual manera, los resultados obtenidos también permitieron definir tres rangos generacionales dentro de los dos grupos de estudio, los cuales se presentan en la tabla 5.

Tabla 5. Rangos generacionales establecidos para el Grupo 1 - noche y el Grupo 2 - tarde

|

Generación |

Rango de edad |

Cantidad de sujetos Grupo 1 - noche |

Cantidad de sujetos del género femenino |

Cantidad de sujetos del género masculino |

Cantidad de sujetos Grupo 2 - tarde |

Cantidad de sujetos del género femenino |

Cantidad de sujetos del género masculino |

Total de sujetos por generación |

|

Joven |

16 - 24 |

7 |

3 |

4 |

24 |

7 |

17 |

31 |

|

Transición |

25 - 40 |

9 |

1 |

8 |

0 |

0 |

0 |

9 |

|

Mayor |

41 o más |

5 |

0 |

5 |

0 |

0 |

0 |

5 |

De acuerdo con esto, inicialmente, se cuenta con la generación joven, la cual comprende el rango de edad entre los 16 y los 24 años, y que se define como aquellos sujetos nacidos en promedio entre 1998 y 2006, quienes, al momento de su nacimiento, ya contaban con medios digitales establecidos (comerciales), y no a nivel de novedad tecnológica, tales como: internet, televisión digital, redes sociales, etc. Esta generación cuenta con un total de 31 sujetos entre los dos grupos, encontrándose la mayor cantidad en el Grupo 2 - tarde.

Por otra parte, se encuentra la generación transición, la cual comprende el rango de edad entre los 25 y los 40 años, y que está compuesta por individuos que nacieron entre 1982 y 1997. Esta generación afrontó la transición de un mundo analógico a un mundo digital, pero de una manera gradual, ya que, si bien durante el transcurso de su vida se presentaban continuas innovaciones, estas todavía no se establecían a nivel comercial, además de no ser accesibles a todo el público, por lo que, por ejemplo, en varios oficios o prácticas artísticas se presentó la incursión paulatina de nuevas tecnologías alrededor de los medios digitales, para su desarrollo; este grupo tiene un total de nueve sujetos, ubicados en el Grupo 1 - noche.

Finalmente, se encuentra la generación mayor, la cual comprende el rango de edad igual o superior a los 41 años, y que está compuesta por los sujetos nacidos entre 1966 y 1981, cuya experiencia de vida y sociedad proviene de prácticas artísticas y culturales totalmente manuales. Este grupo poblacional cuenta con un total de cinco sujetos situados en el Grupo 1 - noche.

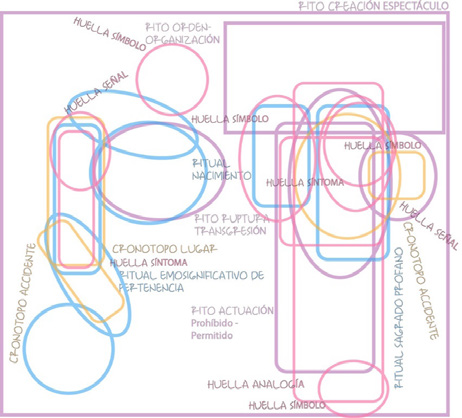

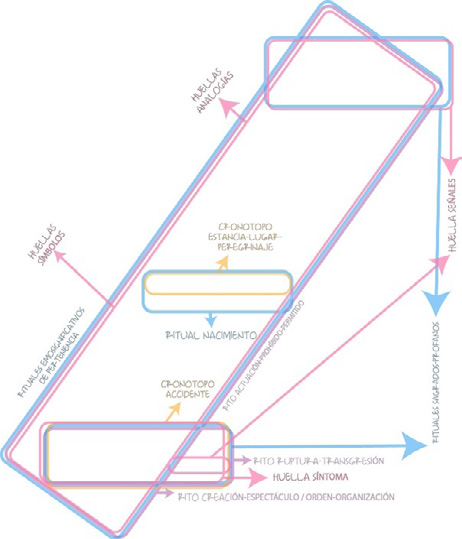

De esta manera, a cada análisis cartográfico le correspondió su consecuente matriz (lista de chequeo), para un total de 45 análisis cartográficos y 45 matrices (listas de chequeo), los cuales, en el marco de esta investigación, se denominaron «Mapa-escaneo matriz simbólica» de cada uno de los 45 sujetos. Dichos mapas tienen una representación visual como la que se muestra a continuación:

Figura 3. Mapa-escaneo matriz simbólica. Grupo 1 - noche (sujeto 1 - 34 años)

Figura 4. Mapa-escaneo matriz simbólica. Grupo 2 - tarde (sujeto 4 - 18 años)

Figura 5. Mapa-escaneo matriz simbólica. Grupo 2 - tarde (sujeto 23 - 17 años)

Cada mapa-escaneo matriz simbólica es el resultado del método de investigación propuesto para visualizar y analizar los procesos de memoria de los sujetos, ligados a la composición visual, y para comprobar la hipótesis de que los medios digitales, o la denominada «cultura digital», han afectado los procesos de reconstrucción simbólica de la sociedad en los aprendices afines a la producción multimedia y audiovisual (Ricoeur, 2000). En este sentido, la interpretación y análisis de estos mapas-escaneos matriz simbólica arrojan los siguientes resultados:

Campo 1: rito

Se define «rito» como el acto cultural de la sociedad que busca poner orden, define procesos de identidad y habla sobre sus riesgos de cambio (Bourdieu, 2013). De acuerdo con esto, el tamaño del campo «rito», para cada una de sus zonas correspondientes, en los mapas-escaneos matriz simbólica de los sujetos pertenecientes a los dos grupos se muestra a continuación.

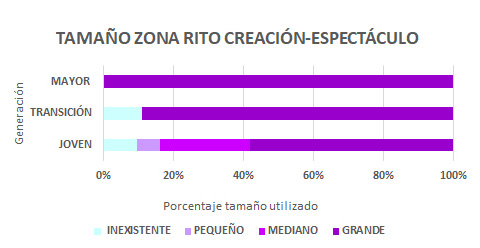

Zona rito creación-espectáculo

Son las experiencias o exacerbaciones narcisistas que comparten los sujetos y que oscilan entre la creación y el espectáculo, bien pueden ser verbalizaciones o referencias visuales que el arte reinstala como núcleo o base de la seducción artística y que, básicamente, buscan llamar la atención (Canclini, 2012). La utilización-apropiación de la zona rito creación-espectáculo que hicieron los sujetos de ambos grupos fue:

Figura 6. Tamaño de la zona rito creación-espectáculo, Grupo 1 - noche y Grupo 2 - tarde

En el total de la generación mayor (100 %), la intervención-creación y apropiación del mapa-escaneo matriz simbólica ocupó un tamaño grande, mientras que en la generación de transición hubo un solo sujeto (11 %) con una utilización inexistente de la zona, en comparación con el 85 % de los sujetos que sí usaron un espacio grande para su rito creación-espectáculo. Por último, dentro de la generación joven, se presentaron tres sujetos (10 %) con una apropiación del campo inexistente, dos sujetos (6 %) con un uso pequeño, ocho sujetos (26 %) con una intervención mediana y 18 sujetos (58 %) con un espacio de creación-espectáculo grande.

Zona rito ruptura-transgresión

Son gestos o expresiones que no logran convertirse en actos, acciones o hechos (Canclini, 2012) o ritos que incorporan ciertas transgresiones-infracciones, limitándolas (Bourdieu, 2013). Al respecto, la medida de la zona rito ruptura-transgresión en los mapas-escaneos matriz simbólica de los sujetos de ambos grupos fue la siguiente:

Figura 7. Tamaño zona rito ruptura-transgresión, Grupo 1 - noche y Grupo 2 - tarde

Como se observa, el tamaño de esta zona es de una proporción en su mayoría mediana, tanto en la generación mayor (60 %) como en la de transición (78 %) y en la joven (52%), a diferencia de la dimensión grande, la cual se presentó en un 20 % en la generación mayor, en un 11 % en la de transición y en un 10 % en la joven. La indicación de gestos o expresiones fuertes o acciones que logran trastocar a los sujetos fue de tamaño pequeño en las tres generaciones: mayor (20 %), de transición (11 %) y joven (35 %). Por último, solo se presentó un sujeto (3 %) de la generación joven con una intervención inexistente de la zona rito ruptura-transgresión.

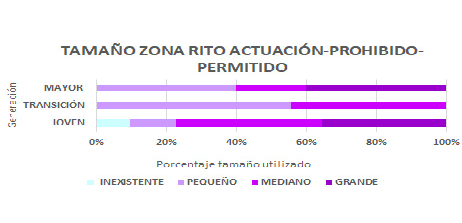

Zona rito actuación-prohibido-permitido

Son maneras correctas de actuación que la sociedad impone para separar lo prohibido y lo permitido, controlando así el riesgo de cambio (Bourdieu, 2013). De otro lado, son «ritos clásicos —pasar de la infancia a la edad adulta, ser invitado por primera vez a una ceremonia política, ingresar en un museo o una escuela y entender lo que allí se expone— son, más que ritos de iniciación, “ritos de legitimización” y “de institución” [que] instituyen una diferencia durable entre quienes participan y quienes quedan afuera» (Canclini, 2012, p. 179). Así, el área de la zona rito actuación-prohibido-permitido utilizada por los sujetos de los dos grupos se presenta de la siguiente manera:

Figura 8. Tamaño zona rito actuación-prohibido-permitido, Grupo 1 - noche y Grupo 2 - tarde

Como se observa, el tamaño de la zona rito actuación-prohibido-permitido es muy variado en proporción, ya que, en la generación mayor o bien fue grande (40 %) o bien fue pequeño (40 %) y se evidencia solamente un sujeto (20 %) con un uso mediano de la zona. En la generación transición, por su parte, se presentó un área de utilización en su mayoría pequeña (55,5 %) y otras veces mediana (44,4 %). Por último, en la generación joven, la mayoría de sujetos presentaron una intervención de tamaño mediano (42 %), seguida por una intervención de tamaño grande (35 %) y, en contraposición, una utilización pequeña (13 %) y a veces inexistente (10 %) de la zona.

Zona rito orden-organización

Son actos culturales que ponen orden y a través de los cuales la sociedad controla el riesgo de cambio (Bourdieu, 2013). Al respecto, Canclini (2012) señala que: «Los ritos legítimos son los que escenifican el deseo de repetición y perpetuación del orden» (p. 153).

Figura 9. Tamaño zona rito orden-organización, Grupo 1 - noche y Grupo 2 - tarde

En efecto, la proporción del tamaño utilizado para la zona rito orden-organización por parte de los sujetos de ambos grupos en sus mapas-escaneos matriz simbólica fue mayoritariamente grande en todas las generaciones, con un total del 69 %, seguida de una utilización-intervención mediana de la zona, con un 22 %; y un uso inexistente o nulo del 9 %, presente solo en la generación joven.

Campo 2: ritual

El término «ritual» se refiere a las prácticas o lugares de reproducción social, donde la sociedad reafirma lo que es, confirma relaciones sociales y les da continuidad (Bourdieu, 2013; Canclini, 2012 y Vergara, 2013). De acuerdo con esto, se analizaron tres zonas para validar la utilización o apropiación del campo «ritual» en los mapas-escaneos matriz simbólica de los sujetos pertenecientes a ambos grupos:

Zona ritual sagrado-profano

Son actos, costumbres y parentescos de las sociedades tradicionales (Canclini, 2012). De igual manera, consisten en «configuraciones estéticas y emocionales de una cultura y de sus gentes» (Vergara, 2013, p. 116).

Figura 10. Tamaño zona ritual sagrado-profano, Grupo 1 - noche y Grupo 2 - tarde

El uso-apropiación de la zona ritual sagrado-profano en los mapas-escaneos matriz simbólica de los sujetos, en su mayoría, fue de proporción mediana en los tres grupos generacionales, con un 62 % de utilización de la zona para las generaciones joven y transición, seguido de una intervención pequeña, con un promedio del 24 %, y una de extensión grande, de máximo un 14 %, para la generación joven. Cabe destacar que no existieron usos nulos o inexistentes de la zona por parte de los sujetos de los grupos objeto de estudio.

Zona ritual nacimiento-matrimonio-muerte

Son las relaciones sociales y de continuidad o aquellos actos rituales donde la sociedad reafirma lo que es, y se le da un orden y homogeneidad (Canclini, 2012).

Figura 11. Tamaño zona ritual nacimiento-matrimonio-muerte, Grupo 1 - noche y Grupo 2 - tarde

Acerca de la presencia y uso de esta zona en los mapas-escaneos matriz simbólica de los sujetos de ambos grupos se encontró que la utilización del espacio para esta zona ritual es, en su mayoría, pequeña para las generaciones joven (84 %) y de transición (55,5 %), en comparación con una extensión en su mayoría mediana para las generaciones mayor (80 %), de transición (22 %) y joven (16 %). Finalmente, se evidencia la apropiación de una zona de gran tamaño en las generaciones mayor (20 %) y de transición (11 %).

Zona ritual actividades emosignificativas-de pertenencia

Son aquellos rituales cívicos, como las vivencias, conceptos y nociones propios de un periodo, época, siglo o milenio (Bourdieu, 2013), o aquellas prácticas de reproducción social o actividades que permiten algún intercambio sociocultural (Canclini, 2012).

Figura 12. Tamaño zona ritual actividades emosignificativas-de pertenencia, Grupo 1 - noche y Grupo 2 - tarde

En el estudio de la manifestación y uso de esta zona ritual por parte de los sujetos se halló que la apropiación y manifestación de actividades, gustos y prácticas ocupó un tamaño grande en la mayoría de las generaciones, con un total del 44 %, seguido de una intervención mediana de esta zona, por parte del 38 % de los sujetos. Finalmente, y en menor medida, se evidenció un espacio de manifestación pequeña, con un total del 18 %.

Campo 3: cronotopo

De acuerdo con Vergara (2013), «cronotopo» es la imagen que viaja en el tiempo. De igual manera, y en el marco de estos mapas-escaneos matriz simbólica, se interpreta como la capacidad de creación de imagen que tienen los sujetos, puesto que son los recuerdos-imágenes que habitan en su memoria. Frente a esto, se propusieron las siguientes zonas para validar este campo:

Zona cronotopo amoroso

Es el sentimiento más fuerte, dado que la memoria trae el recuerdo personal que rehabitamos (Vergara, 2013). Al respecto, el reconocimiento de la zona y dimensión del cronotopo amoroso en los mapas-escaneos matriz simbólica de los sujetos pertenecientes a los dos grupos mostró los siguientes resultados:

Figura 13. Tamaño zona cronotopo amoroso, Grupo 1 - noche y Grupo 2 - tarde

Sorpresivamente, como se puede observar, fue más común la inexistencia de esta zona en los mapas-escaneos matriz simbólica de los sujetos, con un total del 67 %, seguido de simplemente la existencia de la misma, por así decirlo, con un tamaño mediano del 22 % y, en contraste, una dimensión o utilización grande por parte del 11 % del total de sujetos en ambos grupos.

Zona: cronotopo accidente

Son fricciones, situaciones o sentimientos que han producido nuevos significados (Vergara, 2013).

Figura 14. Tamaño zona cronotopo accidente, Grupo 1 - noche y Grupo 2 - tarde

La presencia de cronotopos o imágenes recuerdo, en cuanto a accidentes en los mapas-escaneos matriz simbólica de los sujetos pertenecientes a ambos grupos, fue principalmente de tamaño grande en los tres grupos generacionales, con un total del 51%, seguido de un uso-apropiación de proporción mediana, con el 29 %, y de una extensión pequeña, con el 11 %. Por último, se observó una intervención inexistente de la zona cronotopo accidente correspondiente al 9 %.

Zona cronotopo estancia-lugar-peregrinaje

Son territorios y lugares simbólicos con los que los sujetos logran un enlace vinculante, el cual, al igual que la metáfora, logra fusionar imágenes y significados (Vergara, 2013).

Figura 15. Tamaño zona cronotopo estancia-lugar-peregrinaje, Grupo 1 - noche y Grupo 2 - tarde

El espacio ocupado por la imagen recuerdo de estancias, lugares o peregrinajes en los mapas-escaneos matriz simbólica de los sujetos pertenecientes a ambos grupos fue mayoritariamente pequeño en la generación joven (71 %), proporcionalmente mediano en la generación de transición (33 %) y de tamaño mediano en la mayoría de los casos de la generación mayor (60 %). Por otra parte, dentro de la generación joven, el 22,5% hizo un uso mediano de la zona y, finalmente, se evidencia un uso grande de la zona de forma equitativa en la generación de transición (33 %), y en menor medida en la generación mayor (40 %) y en la generación joven (6 %).

Campo 4: huellas

Como plantea Vergara (2013), las huellas son

[…] intervenciones humanas, pero también señales, analogías, síntomas, símbolos y diferentes figuras que articuladas, superpuestas y coexistentes retejen sus significados y los sentimientos y emociones de sus pobladores, al emerger como palimpsestos y ser conducidos en/por lo imaginario, es decir, por la fricción entre la memoria y la imaginación. Ambos componentes (por silepsis uso componentes como compositoras y elementos) de lo imaginario, no tienen «exclusividad» temporal, pues si bien la memoria «se dedica» al pasado y la imaginación tiene «predilección» por el futuro, ésta también interviene en la configuración del tiempo pretérito (p. 67).

De esta forma, se propuso el estudio de las zonas: huella señal, huella analogía, huella síntoma y huella símbolo, las cuales fueron apropiadas o utilizadas por los sujetos en sus mapas-escaneos matriz simbólica de la siguiente manera:

Figura 16. Tamaño campo huellas, Grupo 1 - noche y Grupo 2 - tarde

Se encontró una extensión-intervención mayoritariamente grande (51 %) del campo y número de huellas de los sujetos objeto de estudio, seguido de una apropiación de tamaño mediano (42 %) y, por último, un área de señales, analogías, síntomas y símbolos pequeña (7 %). Al respecto, cabe anotar que, dentro de la generación mayor, la medida es más grande que mediana, mientras que en la generación de transición es más mediana que grande; por último, en la generación joven, la medida es más grande que mediana y en una limitada proporción, pequeña.

Conclusiones

- Respecto a la zona rito creación-espectáculo, se evidenció, por un lado, un grupo de sujetos con una fuerte habilidad para el dibujo, con un buen tamaño y trazo de letra, y con una gran apropiación espacial y de formas iconográficas que comunicaban visual, narrativa y gráficamente una secuencia lógica de años-acontecimientos; adicionalmente, se detectó un fenómeno muy interesante, consistente en una serie de creaciones-espectáculo de tipo encriptado, con mensajes y apartes que se mezclaban en ondulaciones y espirales de texto. Por otro lado, se evidenció un grupo de sujetos que ceñían su escritura al interior de las huellas como una forma de mimetización para no llamar la atención, y que hacían un uso reducido de gráficos o incluían poca información. Finalmente, se encontró un grupo de sujetos en cuya matriz no se presentaba directamente ningún grafismo ni texto que mostrara alguna creación.

- En cuanto la zona rito ruptura-transgresión cabe señalar que la mayoría de los signos o expresiones que podían enmarcar una transgresión-transfiguración del pensamiento o vivir de los sujetos consistían en referencias violentas

o ideológicas de orden social (cruz, puñal, alcohol, drogas, sexo, entre otras) o hacían alusión a momentos determinantes o decisivos de vida (quiebras económicas, divorcio de los padres, «salida del clóset», rechazo por

parte de la sociedad, muertes, periodos sombríos de existencia y enfermedades). Por lo tanto, se puede deducir que casi la totalidad de los sujetos, independientemente de su grupo generacional, ha pasado por momentos o

situaciones impactantes, que los ha forzado de una u otra manera a tomar decisiones o a cambiar su forma de pensar, tales como: depresiones, bullying, muerte de alguno de los padres, el asumir grandes responsabilidades,

cuando se trata de la generación joven, o un cambio radical de postura, religión o pensamiento, así como casos de drogadicción, en las generaciones de transición y mayor.

Sobre este tema hay que destacar tres datos importantes: en primer lugar, algunos sujetos, representantes de las tres generaciones, hacen mención explícita a la lucha-opresión de la sociedad, lo cual es explicado por Vergara (2013) como «paralaje», cuando hay incapacidad o incomodidad por parte del sujeto para identificarse socialmente, como «anomía», cuando se evidencia falta de normas o incapacidad por parte de la sociedad para proveer lo que el individuo quiere o necesita, y como «deíctico», cuando el sujeto cambia de posición de acuerdo con su rol social. En segundo lugar, dentro de la generación joven, hay varios relatos que hablan sobre los sistemas de información, la tecnología y los videojuegos; sin embargo, en uno de ellos se dice literalmente que, desde que la persona tiene memoria, recuerda estar en frente de un computador y que, socialmente, aunque nunca ha sido de muchos amigos y cuenta con pocas habilidades para hablar, ha sufrido de depresión en dos ocasiones porque se le hace difícil dejar ir a las personas allegadas. En tercer y último lugar, hay un autorreconocimiento por parte de una gran cantidad de sujetos pertenecientes a la generación joven como miembros de la llamada «generación-pandemia», puesto que han tenido que acostumbrarse a cierta forma de vida debido a esta epidemia. Esto demuestra que, en algún momento de vida, el alinearse o estar de acuerdo con las formas o estructuras que impone la sociedad puede llegar a generar un conflicto en las personas.

- Con relación a la zona rito actuación-prohibido-permitido, la cual corresponde a aquella zona donde los sujetos manifiestan lo que creen que han hecho mal o bien de acuerdo con los lineamientos de la sociedad, encontramos, en las generaciones mayor y de transición, desde sujetos que se vanaglorian de no tener que trabajar para un patrón hasta aquellos que se sienten avergonzados por sus problemas de drogadicción y otros que satirizan lo que se considera socialmente correcto, pasando por quienes sienten que han cumplido con todas las maneras correctas de actuación establecidas socialmente: graduarse, respetar y tener una familia, ser buenos hijos, hermanos, padres y esposos, superarse personalmente, etc.

- Ahora bien, un hallazgo importante es que la mayoría de los jóvenes, a través de sus mapas-escaneo matriz simbólicas, se presentan como hijos y aprendices ejemplares, que no han perdido ningún año escolar, que comparten tiempo con su familia y que, pese a haber sido víctimas de bullying, comenzaron a vivir realmente cuando entendieron que tenían futuro o esperan encontrar el trabajo ideal. En este sentido, se evidencia también un fenómeno común y es el de una visión egocentrista, sin ninguna referencia a lo social sino únicamente a ellos mismos como personas, lo que denota una especie de aislamiento social.

- Frente a la zona rito orden-organización, se puede concluir que, mayoritariamente, los sujetos de las tres generaciones siguen perpetuando el orden y estructura de la sociedad: escribir de izquierda a derecha, de arriba a abajo o de abajo hacia arriba, e inclusive conservan la estructura de familia, estudio y relaciones sociales. Al respecto, hay un detalle interesante y es que, en la mayoría de los sujetos, el tamaño o extensión de las zonas rito creación-espectáculo, rito actuación-prohibido-permitido y rito orden-organización es el mismo, lo cual confirma la teoría de que una extensión grande en el mapa-escaneo matriz simbólica indica la presencia de sujetos con capital cultural, es decir, sujetos que se sienten pertenecientes a una sociedad, pero, a su vez, y solo en la generación joven, indica también la presencia de individuos que no sienten o tienen ningún capital cultural o sentido de pertenencia a la sociedad (Bourdieu, 2013).

- En términos generales, en relación con el campo «rito», se encuentra dentro de las generaciones mayor, de transición y joven, principalmente, a sujetos totalmente regidos y establecidos por un orden social, con una identidad marcada, seguros de sí mismos y sin ningún temor a contar sus experiencias de vida, fracasos y hasta sus ideologías políticas, sociales y culturales, por medio de la apropiación y representación textual, gráfica y espacial. Del mismo modo, existen minoritariamente en la generación de transición y medianamente en la generación joven, individuos con una ocupación no tan grande de este campo, quienes cuentan y exaltan experiencias concretas que no logran dar a conocer su pensamiento ni personalidad totalmente. Por último, dentro de la generación joven, aparecen sujetos que hacen una utilización mínima del campo «rito», quienes parecieran estar escondiéndose o no tener experiencias que compartir, poco seguros de sí mismos y hasta se podría decir que con algunas creencias mínimas y escasa pertenencia a la sociedad.

- Sobre la zona ritual sagrado-profano, hay que destacar que los rituales más comunes dentro de los grupos generacionales son de tipo religioso y familiar, y que los sujetos hacen referencia a actores como Dios, los padres, los hijos y las parejas, seguido del entendimiento de los designios o del transcurso propio de la vida, en el marco de lo cual se hace alusión a los deseos personales, a las condiciones de salud, a las instituciones educativas y a los lugares institucionales o socialmente tradicionales como el colegio, la casa, la universidad o el trabajo; finalmente, también se evidencian aspectos como la exigencia de respeto ante una discapacidad, ideologías políticas y hasta prácticas culturales como el fútbol y el arte. Esto muestra que todas estas costumbres, personas, lugares, creencias y deseos son lo que verdaderamente les importa a los individuos y lo que es sagrado para ellos.

- En relación con la zona ritual nacimiento-matrimonio-muerte se observa que la mayoría de los sujetos se limita a indicar la fecha y lugar de su propio nacimiento, mientras que los sujetos que hacen un uso mediano de la zona buscan comunicar el nacimiento en línea directa, en su gran mayoría, de sus hermanos o hijos, y, en oposición, solamente una muerte, también en línea directa. Aquí, llama la atención que los sujetos nunca indican el año de nacimiento de sus padres, por ejemplo, en el caso de la generación joven, o la fecha del matrimonio de sus padres, mientras que existen sujetos con una intervención de esta zona ritual de gran tamaño, lo cual denota no solo que vienen de una estructura familiar fuerte, sino que tienen una familia fuertemente constituida. Así, se ratifica que el ritual más grande y valioso para estos sujetos es la familia.

- Cuando hablamos de la zona ritual actividades emosignificativas y de pertenencia, nos referimos a seres sociables, que se integran y tienen algún, mucho o casi nulo intercambio sociocultural. Al respecto, las actividades emosignificativas

y de pertenencia a la sociedad más importantes mencionadas por los sujetos objeto de estudio fueron los videojuegos, la cultura urbana, el estudio, el fútbol, la condición sexual, la música, el cine, la pertenencia a una

banda, el trabajo, la familia, la rumba, así como la lectura, el amor y las creencias.

Hay tres fenómenos curiosos en este aspecto: en primera instancia, hay un grupo de sujetos cuya dimensión de la zona ritual actividades emosignificativas y de pertenencia es igual a la de la zonas rito creación-espectáculo, rito actuación-permitido-prohibido y rito orden-organización, lo cual demuestra que, para estos sujetos, la base de la sociedad son los ritos y rituales. Al respecto, Canclini (2012) menciona lo siguiente: «Uno de los pocos autores que plantea en forma laica la investigación sobre rituales, preguntando por su función simplemente social, Pierre Bourdieu, observa que tan importante como el fin de integrar a quienes los comparten es el de separar a los que se rechaza» (p. 179). En segunda instancia, y solo desde la generación de los más jóvenes hasta la de transición, se evidencia que la tecnología, el computador y los videojuegos son primordiales para la socialización y el intercambio sociocultural, e inclusive se instauran en la matriz simbólica de los sujetos, ya que se comunica no solo a través del texto, sino también por medio de gráficos.

En último término, existe una serie de sujetos dentro de la generación joven que tienen un campo ritual de actividades emosignificativas realmente pequeño o ínfimo, y quienes expresan que no encajan, no hablan sobre las personas que están a su alrededor, ni siquiera su familia, sobre el estudio o sobre sus planes a futuro, sino que se quedan en una especie de mundo habitado solo por ellos mismos. Esto, una vez más, se traduce como un fenómeno de aislamiento social, el cual Vergara (2013) explica como «heterología», cuando el contexto discursivo se repite, y «hegemonía del presente», porque se producen «monocronías», composiciones iguales, y «monotopías», temas y tópicos repetitivos.

- Finalmente, en cuanto al campo ritual, a través del mapa-escaneo matriz simbólica de los sujetos, es posible observar y comprobar lo que se denomina «patrimonio cultural», que Vergara (2013) define como la modulación especializada de tiempo en bienes y objetos, así como la «heterotopía» en la que estamos viviendo y que se resume en que «hoy el mundo es una fábrica de espacios y lugares palimpsestos, aunque vengan desdibujados por la fugocidad por el exceso que hoy la velocidad instala» (p. 25).

- Referente a la zona cronotopo amoroso, se interpreta o bien que las experiencias vividas por lo sujetos no se consideran lo suficientemente importantes para ser nombradas o bien que no existen, porque en nuestro mundo-sociedad actual es cada vez más difícil entablar relaciones, y más de este tipo, que socialmente se consideran la relaciones más grandes y significativas. En su lugar, se presenta un evento y es el de sustituir este tipo de conexión con Dios y con figuras familiares como los hijos y los padres, e inclusive los hermanos. Al respecto, merece la pena subrayar que también se podría inferir que la generación joven, y en cuanto a una apropiación grande de la zona cronotopo amoroso, se caracteriza por estar compuesta por individuos muy sentimentales o vulnerables emocionalmente, a diferencia de aquellos individuos que ya se encuentran muy posicionados en su rol familiar de padres o esposos, o que sencillamente mencionan algún recuerdo de tipo romántico, aunque haya sido una decepción o fracaso, esto dentro de las generaciones de transición y mayor de esta población objeto de estudio.

- Todo lo planteado con relación a la zona cronotopo accidente permite concluir que en todos los sujetos existe un acontecimiento, circunstancia o sentir que les cambió la vida. Estos cronotopos en su mayoría corresponden a: enfermedades o problemas de drogadicción, acoso escolar (bullying) y muertes de personas allegadas. De otro lado, y en menor medida, se registran otros eventos como cambios de ciudad de residencia, divorcio de los padres, despedidas, logros alcanzados, tristezas, penas y hasta un fenómeno como la pandemia, a diferencia de otros sujetos que no consideran que les haya pasado algo grave o, al menos, no todavía.

- A propósito, y sobre los procesos de memoria imagen ligados a la zona: cronotopo accidente, sobresalen casos de películas y adelantos tecnológicos que impactaron y vincularon emocionalmente a la generación joven, así como el conocer personas inspiradoras que les cambiaron la vida a estos sujetos, en comparación con un solo caso dentro de la generación mayor, y dentro del total del grupo objeto de estudio, en el que se hace mención de un hecho histórico fundamental para Colombia ligándolo con la propia historia-cronología de vida, como lo es el cambio de la Constitución política, sus 100 años en 1986 y la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Gracias a este suceso, se puede confirmar que las generaciones contemporáneas o más actuales son atípicas o lejanas de la sociedad y la realidad en la que viven en cuanto a su historicidad. Frente a este tema, y según Bourdieu (1991, citado por Nates, 2017) existen tres tipos de memoria-historia: la memoria biológica, que es lo que nos han transmitido desde la tradición; la memoria socialización, que es el mundo en «que nos ponen» para asumir la cultura y la sociedad y, por último, la memoria incorporada «la que en realidad nos queda y ponemos a funcionar como la geograficidad, la sociabilidad o la historicidad» (Salguero, 2014).

- Por otra parte, la zona cronotopo estancia-lugar-peregrinaje explica básicamente si los sujetos han recorrido grandes distancias o habitado otros lugares. Por lo tanto, los sujetos con un cronotopo lugar pequeño son, fundamentalmente, aquellos que nunca han cambiado de vivienda, barrio, localidad, ciudad y país. En cambio, una extensión mediana del cronotopo indica la presencia de sujetos que han recorrido otros lugares de la geografía nacional, o que recorren ciertos lugares frecuentes: casa, colegio, universidad, barrio. Por último, quienes exhiben una imagen recuerdo grande de lugares, estancias o peregrinajes son aquellos sujetos que han vivido o estado en otros países o que provienen de otras zonas del país, en su mayoría, la región Andina, Boyacá y la Orinoquía.

- En relación con la zona cronotopo estancia-lugar-peregrinaje hay un evento que llama la atención y es que la mayoría de la generación joven nombra solamente su barrio como lugar de origen y vivencia. Al respecto, y en referencia

a sus lugares más frecuentados: casa, colegio, cafetería, fiestas, etc., de acuerdo con Augé (2020)

[…] los no lugares son la medida de la época, medida cuantificable y que se podría tomar adicionando, después de hacer algunas conversiones entre superficie, volumen y distancia, las vías aéreas, ferroviarias, las autopistas y los habitáculos móviles llamados “medios de transporte (p. 46).

Igualmente, este autor menciona que:

En la situación de supermodernidad, una parte de ese exterior está constituida por no lugares, y una parte de los no lugares, por imágenes. Hoy, la frecuentación de los no lugares ofrece la posibilidad de una experiencia sin verdadero precedente histórico de individualidad solitaria y de mediación no humana (basta un cartel o una pantalla) entre el individuo y los poderes públicos (p. 64).

- En conclusión, en términos del campo «cronotopo», vale la pena hablar sobre la potencialidad de la creación de imagen desde la definición que hace Flusser (2011), quien plantea que la imagen es una superficie con significado,

vinculada a una operación colectiva de construcción de identidades mediante distintos dispositivos que entretejen estereotipos, preconceptos, prejuicios y ordenamientos mentales (Uicich, 2015).

En este sentido, una de las preguntas planteadas en el marco de la presente investigación era: ¿Qué recuerdos hay detrás de la composición de imagen? Al respecto, hay que destacar que los mapas-escaneos matriz simbólica de cada uno de los 45 sujetos que formaron parte de este estudio logran hacer visible esta cuestión, pues se aplica el palimpsesto como figura de pensamiento, el cual Vergara (2013) define como el proceso que

requiere imaginar como “soporte material” a la memoria y a la imaginación expresiva como su borrador que procesa su reescritura —así— ambas, memoria e imaginación, en complicidad mutua, contribuyen a hacer reaparecer lo borrado, pero esta nueva visibilidad no necesariamente es física, sino puede ser simbólica, subjetiva, espiritual, expresiva o racional (p. 20).

- En cuanto al campo «huellas», se concluye que aquí es donde se encuentra la verdadera memoria de los sujetos, pues se encuentran alojadas señales como: la música, los sueños, la felicidad, los prejuicios y, en resumen, el lenguaje iconográfico que comunica eventos que van desde la pandemia del coronavirus hasta el diario vivir de estos aprendices. También, se evidencia la presencia de analogías como relaciones de semejanza, por ejemplo, cuando se señala que la verdadera vida comienza cuando se sale del colegio, en la generación joven, o cuando se relacionan letras de canciones con la vida misma o se ven las quiebras económicas como oportunidades de renacimiento, dentro de la generación mayor.

- Para terminar, y como refiere Augé (2020), «los psicoanalistas denominan “huellas mnémicas” [a aquellos fenómenos] que atormentan sin razón evidente el presente del individuo, pero no siempre pueden atribuirse a un tiempo y a un lugar determinado, ni incrustarse en la anécdota de un recuerdo autentificado» (p. 12). De otro lado, y como dice Vergara (2013), la memoria es un «sistema de pliegues y corrugaciones que interactúan en prácticas significativas de los actores» (p. 68) en el que aparecen «signos indexicales» que comunican por la asociación directa signo-contexto y «signos simbólicos» que transmiten información y reglas sintácticas y semánticas de la sociedad.

- Como conclusión principal de esta investigación, entonces, es posible señalar que el mapa-escaneo matriz simbólica de los sujetos no solamente procesa como una especie de borrador la reescritura de memoria, sino que, aún más importante, como símbolo, se encarga de traer y mostrar lo ausente de este grupo objeto de estudio, condensando todos los principios de signicidad, y articulando lo social con el tiempo.

Augé, M. (2020). Los no lugares. Editorial Gedisa.

Bourdieu, P. (2013). Capital simbólico y clases sociales. Herramienta, (52). https://herramienta.com.ar/?id=1892

Bringué, X. y Sádaba C. (2009). La generación interactiva en España. Niños y adolescentes antes las pantallas. Ariel y Fundación Telefónica.

Buzarrais, M. R. y Ovide, E. (2011). El impacto de las nuevas tecnologías en la educación en valores del siglo XXI. Sinéctica, (37), 1-14. https://www.scielo.org.mx/pdf/sine/n37/n37a2.pdf

Canclini, N. G. (2012). Culturas híbridas. Debolsillo.

Chadwick, C. (2004). Por qué no soy constructivista. Contexto Educativo: Revista Digital de Investigación y Nuevas Tecnologías, 32(4). ISSN-e 1515-7458.

Flusser, V. (2011). Into the Universe of Technical Images. University of Minnesota Press.

Molina, N. (2010). Reconstrucción de memoria en historias de vida, efectos políticos y terapéuticos. Revista de Estudios Sociales, (36), 64-75. http://www.scielo.org.co/pdf/res/n36/n36a06.pdf

Ricoeur, P. (2000). L'écriture de l'histoire et la représentation du passé [Historia y memoria: la escritura de la historia y la representación del pasado]. Annales. Histoire, Sciences sociales, 55(4), 731-747. https://bit.ly/3CYoHWN

Nates, B., Velásquez, P., & García, M., (2017). La territorialización de la memoria en escenarios de posconflicto. Caldas 1990-2015. Manizales: Colciencias, CNMH, Universidad de Caldas, Retec.

Salguero, C. (2014). Prácticas alternativas desde el diseño, para la restitución de la memoria histórica de un espacio, a partir de un proceso de renovación urbana. Revista Kepes, (10), 143-165. http://kepes.ucaldas.edu.co/downloads/Revista10_8.pdf

Souroujon, G. (2011). Reflexiones en torno a la relación entre memoria, identidad e imaginación. Andamios, 8(17), 233-257. https://www.scielo.org.mx/pdf/anda/v8n17/v8n17a11.pdf

Uicich, S. M. (2015). Sobre la experiencia estética: la conmoción de las imágenes. En A. Zubieta y M. Crotti (Eds.). La literatura y el arte: experiencia estética, ética y política, (pp. 133-139). Editorial de la Universidad Nacional del Sur. https://bit.ly/3WqaBEy

Vergara, A. (2013). Etnografía de los lugares. Una guía antropológica para estudiar su concreta complejidad. Ediciones Navarra.

Referencias

- Augé, M. (2020). Los no lugares. Editorial Gedisa.

- Bourdieu, P. (2013). Capital simbólico y clases sociales. Herramienta, (52). https://herramienta.com.ar/?id=1892

- Bringué, X. y Sádaba C. (2009). La generación interactiva en España. Niños y adolescentes antes las pantallas. Ariel y Fundación Telefónica. DOI

- Buzarrais, M. R. y Ovide, E. (2011). El impacto de las nuevas tecnologías en la educación en valores del siglo XXI. Sinéctica, (37), 1-14. https://www.scielo.org.mx/pdf/sine/n37/n37a2.pdf DOI

- Canclini, N. G. (2012). Culturas híbridas. Debolsillo.

- Chadwick, C. (2004). Por qué no soy constructivista. Contexto Educativo: Revista Digital de Investigación y Nuevas Tecnologías, 32(4). ISSN-e 1515-7458.

- Flusser, V. (2011). Into the Universe of Technical Images. University of Minnesota Press.

- Molina, N. (2010). Reconstrucción de memoria en historias de vida, efectos políticos y terapéuticos. Revista de Estudios Sociales, (36), 64-75. http://www.scielo.org.co/pdf/res/n36/n36a06.pdf DOI

- Ricoeur, P. (2000). L'écriture de l'histoire et la représentation du passé [Historia y memoria: la escritura de la historia y la representación del pasado]. Annales. Histoire, Sciences sociales, 55(4), 731-747. https://bit.ly/3CYoHWN DOI

- Nates, B., Velásquez, P., & García, M., (2017). La territorialización de la memoria en escenarios de posconflicto. Caldas 1990-2015. Manizales: Colciencias, CNMH, Universidad de Caldas, Retec. DOI

- Salguero, C. (2014). Prácticas alternativas desde el diseño, para la restitución de la memoria histórica de un espacio, a partir de un proceso de renovación urbana. Revista Kepes, (10), 143-165. http://kepes.ucaldas.edu.co/downloads/Revista10_8.pdf DOI

- Souroujon, G. (2011). Reflexiones en torno a la relación entre memoria, identidad e imaginación. Andamios, 8(17), 233-257. https://www.scielo.org.mx/pdf/anda/v8n17/v8n17a11.pdf DOI

- Uicich, S. M. (2015). Sobre la experiencia estética: la conmoción de las imágenes. En A. Zubieta y M. Crotti (Eds.). La literatura y el arte: experiencia estética, ética y política, (pp. 133-139). Editorial de la Universidad Nacional del Sur. https://bit.ly/3WqaBEy DOI

- Vergara, A. (2013). Etnografía de los lugares. Una guía antropológica para estudiar su concreta complejidad. Ediciones Navarra.

Derechos de autor: Universidad Nacional de Colombia.

Este documento se encuentra bajo la licencia Creative Commons

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Mapa-escaneo matriz simbólica de aprendices de audiovisuales y multimedia

Symbolic matrix scan-map of audiovisual and multimedia learne

Carte-scan matrice symbolique des apprenants en audiovisuel et multimédia

Mappa-scansione matrice simbolica di apprendisti audiovisivi e multimediali

Mapa-varredura de matriz simbólica de aprendizes de audiovisuais e multimídia

Referencias

Augé, M. (2020). Los no lugares. Editorial Gedisa.

Bourdieu, P. (2013). Capital simbólico y clases sociales. Herramienta, (52). https://herramienta.com.ar/?id=1892

Bringué, X. y Sádaba C. (2009). La generación interactiva en España. Niños y adolescentes antes las pantallas. Ariel y Fundación Telefónica. https://doi.org/10.15581/004.18.4688

Buzarrais, M. R. y Ovide, E. (2011). El impacto de las nuevas tecnologías en la educación en valores del siglo XXI. Sinéctica, (37), 1-14. https://www.scielo.org.mx/pdf/sine/n37/n37a2.pdf https://doi.org/10.35537/10915/133395

Canclini, N. G. (2012). Culturas híbridas. Debolsillo.

Chadwick, C. (2004). Por qué no soy constructivista. Contexto Educativo: Revista Digital de Investigación y Nuevas Tecnologías, 32(4). ISSN-e 1515-7458. DOI: https://doi.org/10.17143/rbaad.v4i0.167

Flusser, V. (2011). Into the Universe of Technical Images. University of Minnesota Press. DOI: https://doi.org/10.5749/minnesota/9780816670208.001.0001

Molina, N. (2010). Reconstrucción de memoria en historias de vida, efectos políticos y terapéuticos. Revista de Estudios Sociales, (36), 64-75. http://www.scielo.org.co/pdf/res/n36/n36a06.pdf https://doi.org/10.7440/res36.2010.06

Ricoeur, P. (2000). L'écriture de l'histoire et la représentation du passé [Historia y memoria: la escritura de la historia y la representación del pasado]. Annales. Histoire, Sciences sociales, 55(4), 731-747. https://bit.ly/3CYoHWN https://doi.org/10.3406/ahess.2000.279877

Nates, B., Velásquez, P., & García, M., (2017). La territorialización de la memoria en escenarios de posconflicto. Caldas 1990-2015. Manizales: Colciencias, CNMH, Universidad de Caldas, Retec. https://doi.org/10.2307/j.ctv8xnj46.13

Salguero, C. (2014). Prácticas alternativas desde el diseño, para la restitución de la memoria histórica de un espacio, a partir de un proceso de renovación urbana. Revista Kepes, (10), 143-165. http://kepes.ucaldas.edu.co/downloads/Revista10_8.pdf https://doi.org/10.17151/kepes.2018.15.18.12

Souroujon, G. (2011). Reflexiones en torno a la relación entre memoria, identidad e imaginación. Andamios, 8(17), 233-257. https://www.scielo.org.mx/pdf/anda/v8n17/v8n17a11.pdf https://doi.org/10.29092/uacm.v8i17.452

Uicich, S. M. (2015). Sobre la experiencia estética: la conmoción de las imágenes. En A. Zubieta y M. Crotti (Eds.). La literatura y el arte: experiencia estética, ética y política, (pp. 133-139). Editorial de la Universidad Nacional del Sur. https://bit.ly/3WqaBEy https://doi.org/10.3726/978-3-0353-0755-9/16

Vergara, A. (2013). Etnografía de los lugares. Una guía antropológica para estudiar su concreta complejidad. Ediciones Navarra.

Cómo citar

APA

ACM

ACS

ABNT

Chicago

Harvard

IEEE

MLA

Turabian

Vancouver

Descargar cita

Licencia

Información sobre acceso abierto y uso de imágenes

El contenido y las opiniones incluidas en los trabajos publicados por ACTIO Journal of Technology in Design, Film Arts, and Visual Communication son de responsabilidad exclusiva de los autores para todos los efectos, y no comprometen necesariamente el punto de vista de la revista. Cualquier restricción legal que afecte los trabajos y su contenido (en cualquier formato: escrito, sonoro, gráfico, videográfico) es responsabilidad exclusiva de quienes los firman.

La Revista no se hace responsable de aspectos relacionados con copia, plagio o fraude que pudieran aparecer en los artículos publicados en la misma, tanto por textos, imágenes o demás susceptibles de protección. Por ello exige a los autores respetar y acoger todas las normas nacionales e internacionales que al respecto rijan la materia, incluyendo el derecho a cita. Los contenidos de los artículos son responsabilidad de los autores.

Los trabajos se publican con acceso libre, lo cual permite copiar y redistribuir los trabajos publicados, siempre que:

- Se cite la autoría y la fuente original de su publicación (nombre de la revista, volumen, número, números de página, año de publicación, el título del trabajo, editorial y URL de la obra);

- No se usen para fines comerciales;

- No se modifique ninguna parte del material publicado;

- Se soliciten los permisos correspondientes para reutilización o reedición del material publicado; y

- Se mencione la existencia y especificaciones de esta licencia de uso.