Sobre la disfluencia textual. Un estudio para un diálogo en ciernes

About textual disfluency. A study for a budding dialogue

Sur la disfluence textuelle. Une étude pour un dialogue en devenir

Sulla disfluenza testuale. Uno studio per un dialogo in erba

Sobre disfluência textual. Um estudo para um diálogo emergente

DOI:

https://doi.org/10.15446/actio.v8n1.115307Palabras clave:

fuentes disfluentes, diseño tipográfico, disfluencia tipográfica (es)disfluent fonts, typographic design, typographic disfluency (en)

fontes de disfluência, design tipográfico, disfluência tipográfica (pt)

fontes de disfluence, conception typographique, disfluence typographique (fr)

fonti disluenti, design tipografico, disfluenza tipografica (it)

Esta investigación se centra en analizar las fuentes disfluentes en el diseño, específicamente desde la perspectiva tipográfica. El objetivo es confirmar la validez de investigaciones previas sobre disfluencia tipográfica realizadas en países de habla inglesa (Eitel, Kühl, Scheiter y Gerjets, 2014; Lehmann, Goussios y Seufert, 2016; Thompson e Ince, 2013, por mencionar solo algunos ejemplos), aplicándolas al contexto sociocultural de Ciudad de México y Madrid. La hipótesis plantea que la legibilidad de una fuente tiene una influencia determinante en la recepción, retención y recuerdo de un mensaje. A través de experimentos cuantificables, se busca comprobar esta hipótesis, argumentando a favor del uso de fuentes menos legibles como herramienta consciente para generar un impacto cognitivo en el lector y mejorar la memorización del mensaje. Con este estudio podemos decir más claramente que las variables de disfluencia pueden afectar de manera variable a distintas poblaciones, dependiendo de su marco sociocultural o experiencias vivenciales en momentos y lugares geográficos específicos.

This research focuses on analyzing disfluent fonts in design, specifically from a typographic perspective. The objective is to confirm the validity of previous research on typographic disfluency conducted in English-speaking countries (Eitel, Kühl, Scheiter, & Gerjets, 2014; Lehmann, Goussios, & Seufert, 2016; Thompson & Ince, 2013, to mention just a few examples), applying them to the sociocultural context of Mexico City and Madrid. The hypothesis posits that the legibility of a font has a determining influence on the reception, retention and recall of a message. Through quantifiable experiments, we seek to prove this hypothesis, arguing in favor of the use of less legible fonts as a conscious tool to generate a cognitive impact on the reader and improve the memorization of the message. With this study we can say more clearly that disfluency variables can affect different populations in a variable way, depending on their sociocultural framework or experiential experiences in specific times and geographic locations.

Cette recherche se concentre sur l'analyse des fontes disfluentes dans le design, en particulier d'un point de vue typographique. L'objectif est de confirmer la validité des recherches antérieures sur la disfluence typographique menées dans les pays anglophones (Eitel, Kühl, Scheiter et Gerjets, 2014 ; Lehmann, Goussios et Seufert, 2016 ; Thompson et Ince, 2013, pour ne citer que quelques exemples), en les appliquant au contexte socioculturel de la ville de Mexico et de Madrid. L'hypothèse est que la lisibilité d'une police de caractères a une influence déterminante sur la réception, la rétention et le rappel d'un message. Par le biais d'expériences quantifiables, nous cherchons à tester cette hypothèse, en plaidant en faveur de l'utilisation de polices moins lisibles en tant qu'outil conscient pour générer un impact cognitif sur le lecteur et améliorer la mémorisation du message. Cette étude nous permet d'affirmer plus clairement que les variables de disfluence peuvent affecter différentes populations de différentes manières, en fonction de leur cadre socioculturel ou de leurs expériences de vie à des moments et dans des lieux géographiques spécifiques.

Questa ricerca si concentra sull'analisi dei tipi di carattere disfluenti nel design, in particolare da una prospettiva tipografica. L'obiettivo è confermare la validità di precedenti ricerche sulla disfluenza tipografica condotte in paesi anglofoni (Eitel, Kühl, Scheiter e Gerjets, 2014; Lehmann, Goussios e Seufert, 2016; Thompson e Ince, 2013, per citare solo alcuni esempi), applicandole al contesto socio-culturale di Città del Messico e Madrid. L'ipotesi è che la leggibilità di un tipo di carattere abbia un'influenza determinante sulla ricezione, la ritenzione e il ricordo di un messaggio. Attraverso esperimenti quantificabili, cerchiamo di verificare questa ipotesi, sostenendo l'uso di font meno leggibili come strumento consapevole per generare un impatto cognitivo sul lettore e migliorare la memorizzazione del messaggio. Con questo studio possiamo affermare più chiaramente che le variabili della disfluenza possono influenzare popolazioni diverse in modi diversi, a seconda del loro quadro socio-culturale o delle loro esperienze di vita in tempi specifici e in luoghi geografici specifici.

Esta pesquisa se concentra na análise de fontes disfluentes no design, especificamente a partir de uma perspectiva tipográfica. O objetivo é confirmar a validade de pesquisas anteriores sobre disfluência tipográfica realizadas em países de língua inglesa (Eitel, Kühl, Scheiter e Gerjets, 2014; Lehmann, Goussios e Seufert, 2016; Thompson e Ince, 2013, para mencionar apenas alguns exemplos), aplicando-as ao contexto sociocultural da Cidade do México e de Madri. A hipótese é que a legibilidade de uma fonte tem uma influência determinante na recepção, retenção e lembrança de uma mensagem. Por meio de experimentos quantificáveis, procuramos testar essa hipótese, argumentando a favor do uso de fontes menos legíveis como uma ferramenta consciente para gerar um impacto cognitivo no leitor e melhorar a memorização da mensagem. Com este estudo, podemos dizer com mais clareza que as variáveis de disfluência podem afetar diferentes populações de maneiras diferentes, dependendo de sua estrutura sociocultural ou experiências de vida em momentos específicos e em localizações geográficas específicas.

ACTIO VOL. 8 NÚM. 1 | Enero - Junio / 2024

Facultad de Artes y Diseño (FAD), Universidad Nacional Autónoma de México

Correo electrónico: mrivero@ctac.fad.unam.mx

orcid.org/0009-0002-6014-8528

Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB), Universidad Nacional Autónoma de México

Correo electrónico: marinagarone@hotmail.com

orcid.org/0000-0002-5981-9243

Investigadora independiente

Correo electrónico: rebecamartzmarro@gmail.com

orcid.org/0009-0007-6991-5179

Introducción

La legibilidad y fluidez de la lectura en tipografías constituyen fundamentos esenciales para la transmisión objetiva de mensajes textuales, ya sea en publicaciones impresas, digitales u otros medios que utilicen signos de escritura. Tradicionalmente, se ha considerado que las fuentes tipográficas ideales son simples, con trazos y contrastes proporcionados para facilitar la rápida decodificación y comprensión. La elección adecuada de tipografía, tamaño y color desempeña un papel crucial en la composición del diseño de textos para garantizar la lectura del usuario. Sin embargo, más allá de la legibilidad, surge la pregunta sobre qué asegura la retención de la información leída. En este contexto, ha surgido el concepto de «fuentes tipográficas disfluentes».

Las fuentes tipográficas disfluentes son aquellas que generan una experiencia subjetiva de dificultad para el lector, asociada con operaciones cognitivas que conducen a un procesamiento más profundo. En otras palabras, son tipografías que al ser leídas pueden generar una experiencia más desafiante, lo que activa de manera intensa el cerebro y permite procesar la información con mayor detenimiento. Estas fuentes suelen ser mayormente excluidas o desestimadas por los diseñadores al configurar un texto debido a su percibida dificultad de lectura. No obstante, a pesar de esta discriminación, nos interesa determinar si la aparente falta de fluidez de lectura causada por estas fuentes debería ser evitada en el diseño.

La investigación en diseño puede adoptar diversas modalidades y enfoques, ya sea desde perspectivas cuantitativas o cualitativas. En este campo, las perspectivas cualitativas suelen ser más exploradas, mientras que las cuantitativas son menos frecuentes debido a la falta de formación de los diseñadores para abordar conjuntos extensos de datos y perspectivas a gran escala e inclusivas. Por esta razón, nos propusimos fortalecer un área que consideramos una debilidad en la formación profesional de las autoras. Algunas cuestiones relacionadas con el diseño requieren un enfoque cuantitativo para luego derivar en aspectos cualitativos, entre esas cuestiones estarían por ejemplo los factores de legibilidad.

Objetivos

En este artículo nos proponemos llevar a cabo un análisis de las fuentes disfluentes en el ámbito del diseño gráfico, específicamente desde la perspectiva de la tipografía. Entendemos a la tipografía como un subcampo del diseño, por eso no se abordarán en este trabajo aspectos de color, composición o imagen en movimiento, por mencionar otras perspectivas del diseño gráfico. El objetivo es confirmar la validez de las investigaciones metacognitivas sobre disfluencia tipográfica realizadas en otros países, especialmente en aquellos de habla inglesa (enunciadas ampliamente en la bibliografía y discutidas en este trabajo), en el contexto sociocultural de la Ciudad de México (CDMX) y Madrid. La hipótesis de este estudio radica en demostrar, a través de experimentos cuantificables, que la legibilidad de una fuente ejerce una influencia determinante en la recepción, retención y recuerdo de un mensaje. Con estos resultados, se busca argumentar a favor del uso de fuentes que no sean tan sencillas de descifrar, brindando al diseñador una herramienta consciente para provocar un impacto cognitivo en el lector y mejorar la memorización del mensaje.

El experimento consta de dos pruebas: la primera implica memorizar características de mamíferos en un texto corto, mientras que la segunda evalúa la retención de información en un texto más extenso con fuentes tipográficas disfluentes. El objetivo es analizar si la longitud del texto influye en los resultados de retención de memoria. Se lleva a cabo una prueba adicional con estudiantes de perfiles académicos distintos para prevenir posibles sesgos relacionados con los grupos de diseño. La experimentación con diseñadores se llevó a cabo en Madrid en octubre y noviembre de 2018, seguida por otra sesión en Ciudad de México en marzo de 2019. El último estudio, que contó con la participación de profesionales de diversas disciplinas, tuvo lugar en junio de 2019.

La tipografía disfluente: antecedentes y variables de medición

Efecto de disfluencia

El efecto de disfluencia es la dificultad deseada que conduce a un procesamiento cognitivo más profundo y a mejorar el desempeño de la memoria. Para comprenderlo, es necesario reconocer que el término disfluencia es un anglicismo derivado de disfluency, que se refiere a la falta de fluidez. La fluidez, en este contexto, se refiere a la lingüística, que evalúa la capacidad de expresarse correctamente y con facilidad (Biain de Touzet, 2002). Thompson e Ince (2013) la definen como la velocidad o facilidad metacognitiva con la que una persona puede leer los problemas y/o producir una respuesta a una consulta (Beier, Sand y Starrfelt, 2017, p. 228-240).

La falta de fluidez, denominada disfluencia, hace referencia a la tartamudez, caracterizada por pausas, repeticiones e interrupciones en el habla. También se considera una experiencia metacognitiva subjetiva de dificultad relacionada con operaciones cognitivas. Esta sensación de dificultad activa formas analíticas de razonamiento, mejorando el procesamiento cognitivo y el rendimiento de la memoria1. Según Hosoya, Baccus y Meister (Beier, Sand y Starrfelt, 2017), existe una hipótesis llamada codificación predictiva, que indica que el cerebro realiza predicciones activas basadas en experiencias previas y, por lo tanto, anticipa la entrada visual. En otras palabras, al percibir, constantemente realizamos predicciones que luego comparamos con la realidad. Cuando las predicciones son acertadas, la tarea continúa sin alteraciones, incluso de manera inconsciente. Sin embargo, cuando la predicción es errónea, se envía información a áreas cerebrales corticales superiores. En este caso, hay un aumento de la actividad en la banda gamma en el área cortical para informar del error y corregirlo. La actividad de la banda gamma también puede representar efectos atencionales, es decir, el cerebro presta más atención al error de la predicción. Esto está estrechamente relacionado con el fenómeno de la disfluencia tipográfica ya que, al presentar una fuente disfluente, se advierte que se aparta de las predicciones comunes a las que estamos acostumbrados en el material de lectura. Este hecho, a su vez, está determinado por el contexto sociocultural y temporal del lector. Estas afirmaciones son las que, en su conjunto y de manera general, se derivan de la bibliografía anglosajona consultada, aún no se ha comprobado ni refutado que lo mismo ocurre para los espacios hispanoamericanos.

Tipografía disfluente

La tipografía disfluente es una fuente que resulta más difícil de leer, provocando así una experiencia de dificultad2 al descifrar, asociada con las operaciones cognitivas. El efecto de disfluencia, aplicado en la legibilidad de un texto o como propiedad intrínseca de una letra, modifica el esfuerzo percibido de aprendizaje al aumentar la dificultad de percepción. De esta manera, el material de aprendizaje disfluente se considera una «dificultad deseable», ya que no afecta simultáneamente la tarea objetiva, sino que manipula el esfuerzo subjetivo (Bjork, 2013, p.134-146). Es decir, aunque el material disfluente pueda ser ligeramente más complicado de leer, el lector no lo percibirá como una complicación.

Por lo tanto, las tipografías disfluentes están condicionadas por el contexto y el tiempo en el que se presentan, siendo variables dependientes. Esto implica que las características que las identifican como disfluentes pueden cambiar a lo largo del tiempo y en distintos lugares. Por ejemplo, según Johnson y Morison (Penela, 2006), en el siglo xvi con el uso de los tipos cancillerescos, se imprimió en Italia la misma cantidad de libros compuestos en cursiva que de los compuestos en romana, indicando que las fuentes cursivas para el texto corrido eran comunes en los escritos disponibles de esa época. Es probable que los lectores las percibieran como fuentes más legibles debido a su semejanza con la caligrafía.

Grados de disfluencia

Dentro de la disfluencia tipográfica pueden existir tipografías que logren el efecto deseado. El análisis de lo que se percibe como familiar en un espacio y tiempo determinados es crucial para entender las causas subyacentes. Es decir, el estilo y la forma de las letras han experimentado cambios significativos, influenciados por diversos factores tecnológicos, sociales y económicos de cada época. Por lo tanto, lo que se ha considerado como difícil de leer ha variado a lo largo del tiempo.

Al describir el efecto de la familiaridad, Gerard Unger señala que cuando realizamos acciones de manera constante ya no necesitamos pensar en ellas (Unger, 2009, p. 11). En la actualidad, este efecto de familiaridad se utiliza en el área del diseño al preferir el uso de fuentes tipográficas legibles y comunes, que tienen un mayor nivel de exposición con la intención de no interferir en la lectura. En otras palabras, se busca la posibilidad de realizar la lectura sin ser consciente de ella. A partir de esta idea, surge la inquietud de investigar sobre los posibles grados de disfluencia tipográfica, cuestionándonos sobre los parámetros de referencia y la existencia de diferentes niveles de disfluencia tipográfica.

Existen dos formas de medir la disfluencia tipográfica: por su forma o por su temporalidad. A mayor grado de disfluencia, más se entorpece la fluidez de lectura, pero una menor disfluencia implica una mayor legibilidad. Un alto grado de disfluencia alcanza el nivel óptimo de dificultad, resultando en una retención de información más efectiva. No se trata solo de dificultad en la lectura, sino de activar procesos cognitivos para un impacto más significativo en la memoria.

La disfluencia: aspectos microtipográficos y macrotipográficos

En los últimos años, se han realizado diversas investigaciones que demuestran que la disfluencia —experiencia subjetiva de dificultad asociada con las operaciones cognitivas al descifrar una tipografía— conduce a un procesamiento cognitivo más profundo que puede mejorar el desempeño de la memoria. Según estudios realizados por Alter et al. (2007), Diemand-Yauman, Oppenheimer y Vaughan (2011), French et al. (2013), Eitel et al. (2014), y Lehmann, Goussios y Seufert (2016), se ha demostrado que las fuentes disfluentes manipulan el esfuerzo percibido de aprendizaje al aumentar la dificultad perceptual. Dichos estudios nos sirvieron como base para llevar a cabo la experimentación propuesta en este trabajo de investigación, no sin antes hacer una adaptación en lengua castellana del estudio de Diemand-Yauman, Oppenheimer y Vaughan (2011) «Fortune favors the Bold (and the Italiziced): Effects of disfluency on educational outcomes», con un grupo experimental y uno de control, que utiliza las fuentes disfluentes propuestas en esa investigación. En los experimentos anteriormente mencionados, las fuentes tipográficas disfluentes se pueden clasificar en dos grupos:

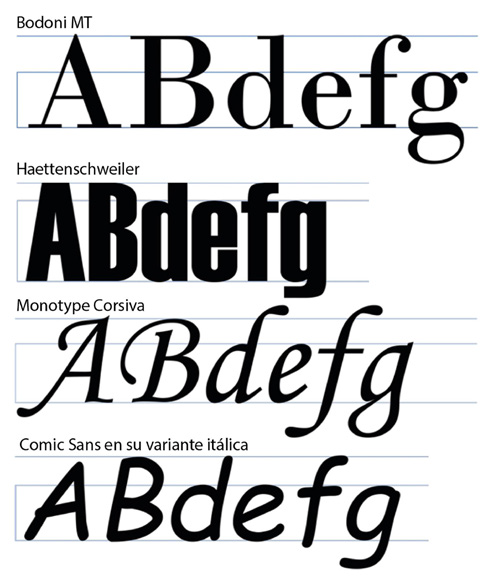

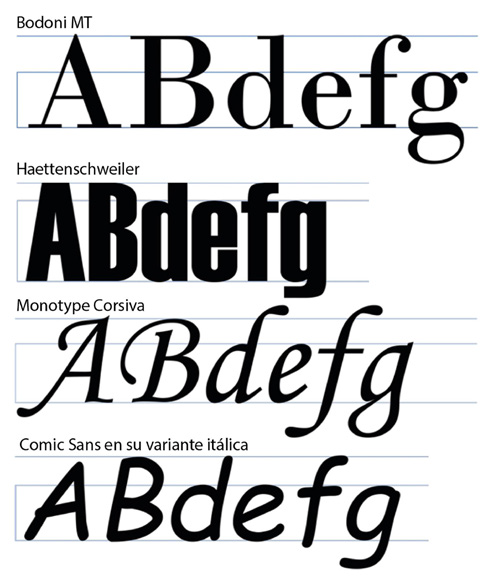

- El primero es el de las fuentes que se clasifican como menos legibles por su peso e inclinación o por características del trazo de la letra. Se encuentran las fuentes Haettenschweiler en su variable bold, Monotype Corsiva y Comic Sans en su variable tipográfica itálica. Estas fuentes tienen en común que se alejan del modelo convencional de las tipografías lineales en su estilo regular, que han tenido gran auge desde el siglo xx y en la era digital del siglo xxi; inclusive se utilizan en los experimentos anteriores como fuentes de control o clasificadas como legibles (Arial).

- En el segundo grupo, en el que se puede presenciar el efecto de disfluencia, las fuentes pierden legibilidad debido a su manipulación, es decir, porque se utilizaron en un puntaje menor y/o en un porcentaje de negro menor, en escala de grises o careciendo del contraste necesario y, por lo tanto, se dificulta su lectura. Para ello se utilizaron las fuentes: Bodoni MT de 12 puntos al 60% en escala de grises y Myriad Web en su variable cursiva de 10 puntos al 10% en escala de grises.

En este sentido, las fuentes tipográficas Bodoni MT, Haettenschweiler, Monotype Corsiva y Comic Sans en su variante itálica, al ser de diversos estilos, requerirían un análisis microtipográfico y macrotipográfico individual para identificar los aspectos medulares que determinan su efecto de disfluencia3.

Figura 1. Letras mayúsculas y minúsculas, fuentes: Bodoni MT, Haettenschweiler, Monotype Corsiva y Comic Sans en su variante itálica.

Identificación de variables de las fuentes tipográficas disfluentes

Al realizar el análisis microtipográfico y macrotipográfico de las fuentes tipográficas Bodoni MT, Haettenschweiler, Monotype Corsiva y Comic Sans en su variante itálica, así como de los experimentos previamente realizados, se identificaron los siguientes aspectos medulares que pueden determinar la clasificación de una fuente tipográfica como disfluente:

- Contraste: El contraste tipográfico es la relación que existe entre trazos gruesos y trazos delgados de un carácter, entre la forma y contraforma. Es decir que, si la fuente tipográfica utiliza un contraste casi imperceptible o nulo, se pueden presentar problemas al percibir la forma de las letras y, por lo tanto, entorpecer la lectura.

- Escala de grises: Una fuente disfluente no es catalogada de esa manera solo por su forma, sino también por el modo de ser percibida y por el impacto que provoca a nivel cognitivo. La variable de escala de grises está presente, por ejemplo, si las fuentes tipográficas disfluentes son leídas con un porcentaje de negro menor, carecen del contraste necesario y, por lo tanto, se dificulta aún más su lectura; esto provoca una dificultad deseada que puede potencializar el efecto de disfluencia.

- Cuerpo: Las fuentes pierden legibilidad cuando utilizan un puntaje menor debido a las limitaciones, ya sea de impresión o de nuestra propia vista. Es por ello que, si se requiere añadir un poco más de dificultad al lector, puede ser una variable modificable.

- Contraforma: Se le llama contraforma al espacio blanco incluido dentro de los caracteres y tiene un papel primordial en las fuentes disfluentes.

- Inclinación (ángulo o cursividad): La inclinación en las fuentes tipográficas es el movimiento del eje de la letra a un ángulo predeterminado que cambia la estructura de la letra; normalmente, ocupan menos espacio que la versión original y, en ciertos casos, varía el diseño de algunos caracteres en su versión cursiva.

- Ascendentes, descendentes y altura x: La altura x, también llamada «ojo medio», se considera el factor más importante que afecta a la legibilidad de los caracteres, sobre todo en tamaños pequeños (Gaultney, 2001, p. 156-158). Según Spencer (1969), los ascendentes y los descendentes de las letras son críticos para reconocerlas, y Watts y Nisbet (1974) explican que también para fijar la imagen de la palabra pues, con estas características, logramos distinguir una forma de otra, por ejemplo, la h de la n (Bjork, 2013).

- Teoría de la Gestalt: Según la teoría de la Gestalt, la mente configura los elementos que recibe por medio de los canales sensoriales o de la memoria. La funcionalidad de las fuentes disfluentes depende del modo en que son percibidas por el lector y de la forma en la que estimule su mente (Brigas, 2012).

- Familiaridad: Es un fenómeno que se da como consecuencia de lo que estamos habituados a leer. Los procesos de comunicación en diseño están influenciados por la familiaridad que es una serie de arraigos culturales-sociales de reproducción, los cuales juegan en las jerarquías de percepción y lectura de contenido4.

Experimentación de fuentes disfluentes en el entorno hispanoamericano

Como hemos explicado anteriormente, existen investigaciones que explican cómo la disfluencia ayuda a generar un procesamiento y, sobre todo, acentúa la retención de la información. Dichos estudios nos sirvieron como base para llevar a cabo la experimentación propuesta en este artículo, no sin antes hacer una adaptación en lengua castellana del estudio de Diemand-Yauman, Oppenheimer y Vaughan (2011), con un grupo experimental y uno de control5.

Este estudio se aplicó en estudiantes de diseño en la Escuela Superior de Diseño de Madrid (Madrid, España) y en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (Ciudad de México, México). El experimento constó de dos pruebas; la primera, de texto corto, los estudiantes debían memorizar tres tarjetas con características de mamíferos; la segunda, se medía la retención de información de un texto largo, es decir, debían leer un artículo de un periódico con la finalidad de identificar si la longitud del texto tenía impacto en los resultados de retención de memoria escritos con fuentes tipográficas disfluentes.

Además de lo anterior, realizamos otra prueba con una muestra de estudiantes que tenían un perfil académico diferente, con el objetivo de evitar un posible sesgo en los resultados derivado de las características específicas de los grupos de diseño. Finalmente, decidimos llevar a cabo un estudio exploratorio que aplicaba una prueba diseñada con fuentes hispanoamericanas que consideramos disfluentes en grupos con dos perfiles académicos distintos, con el fin de evaluar el impacto que tiene la complejidad del diseño tipográfico en la capacidad de recordar la información. Este último estudio se llevó a cabo exclusivamente en la Ciudad de México6. La experimentación con diseñadores se realizó en Madrid en octubre y noviembre de 2018, seguida por otra sesión en la Ciudad de México en marzo de 2019. El último estudio, que incluyó a profesionales de diversas disciplinas, tuvo lugar en junio de 2019.

Explicación del diseño experimental de las pruebas

El diseño del experimento consistió en la aplicación de una prueba con una posprueba y un grupo de control, los cuales fueron asignados aleatoriamente. A continuación, se presenta la tipología del diseño experimental:

RG1 - X1 - O1

RG2 - X2 - O2

RG3 - X3 - O3

RG4 - X4 - O4

RG5 - /// - O5

Donde en el primer experimento con las fuentes disfluentes:

Tabla 1. Diseño experimental de las pruebas

| Fuentes disfluentes internacionales | Fuentes disfluentes hispanoamericanas |

| R = random | R = random |

| G = group | G = group |

| X = variable independiente (tipografía disfluente; X1: Bodoni MT, X2: Haettens- chweiler, X3: Monotype Corsiva, X4: Comic Sans en su variable itálica) | X = variable independiente (tipografía disfluente hispanoamericana; X1: Barrio, X2: Egocéntrica, X3: Block 02, X4: Johanna Font) |

| /// = control (variable inde- pendiente = 0, o sea tipografía fluente Arial) | /// = control (variable inde- pendiente = 0, o sea tipografía fluente Arial) |

| 01 = posprueba Bodoni MT | 01 = posprueba Barrio |

| O2 = posprueba Haettenschweiler | O2 = posprueba Egocéntrica |

| 03 = posprueba Monotype Corsiva | 03 = posprueba Block 02 |

| 04 = posprueba Comic Sans en su variable itálica | 04 = posprueba Johanna Font |

| 05 = posprueba Arial | 05 = posprueba Arial |

En ambos estudios, la variable dependiente medida fue el índice de aciertos en la prueba de retención de memoria, donde cada pregunta presentaba solo dos opciones: acierto o error. Aunque este tipo de medida no proporciona resultados para una estadística paramétrica de inmediato, se puede convertir en una variable numérica al considerar la cantidad de respuestas para cada opción. Es decir, donde el 0% indica que todas las respuestas son errores y el 100% indica que todas son aciertos. De esta manera, se logra aplicar la estadística paramétrica. Además, para interpretar los resultados obtenidos por la prueba, se llevó a cabo una prueba t de Student no pareada, que es un tipo de estadística deductiva utilizada para determinar si existe una diferencia significativa entre las medias de dos grupos.

Descripción de la dinámica de aplicación de las pruebas

La prueba originalmente debía realizarse simultáneamente y en el mismo contexto para todos los participantes, pero debido a limitaciones de recursos, esto no fue factible. A pesar de ello, el estudio se llevó a cabo de manera equilibrada, dividiendo el grupo en dos subgrupos: uno de control (con material de fuente legible) y otro experimental (expuesto a fuentes disfluentes).

Para evitar sesgos, los estudiantes desconocían la hipótesis de que las fuentes disfluentes mejoran la retención de información. Participaron de manera voluntaria y sin expectativas de recompensa tras la prueba. El material experimental, que incluía pruebas con textos cortos y largos, se distribuyó en paquetes, asignando a cada individuo un único estilo de fuente (fluida o disfluente) según su grupo de pertenencia.

En la prueba de texto corto, los participantes memorizaron características de mamíferos de tres tarjetas en 90 segundos. Luego, tras una distracción de 15 minutos, respondieron a una prueba que evaluó su memorización. Se leyeron seis características en voz alta durante la evaluación, y los participantes las ubicaron en el campo correspondiente del animal mencionado. Las preguntas se realizaron de manera oral para descartar la preparación previa.

En la siguiente fase con la prueba de texto largo, se les dio un artículo del periódico El País para leer en cinco minutos y memorizar datos. Después de guardar el material, participaron en una distracción de conversación en grupo por 15 minutos. Al finalizar, respondieron a una hoja de evaluación con cuatro preguntas de opción múltiple. Se recogieron las pruebas, se clasificaron en grupo control y experimental, y se analizaron los resultados.

Alcances y limitaciones de la muestra y del experimento

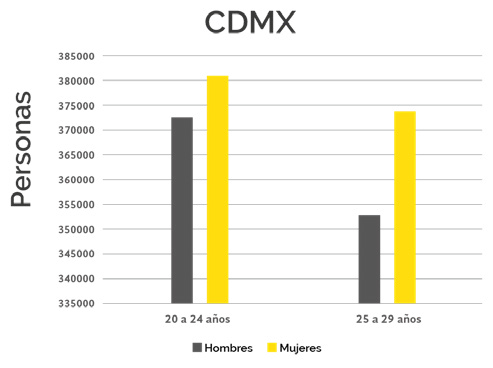

La muestra ideal, para que los resultados fueran representativos, debería crearse considerando el porcentaje poblacional de los grupos de edades de interés para el estudio (19-29 años). Del mismo modo, también debería tener en cuenta el porcentaje poblacional de ambos sexos en cada ciudad. Por esta razón, consideramos importante analizar las siguientes gráficas que contienen la información más reciente disponible sobre la cantidad de personas que habitan en la Ciudad de México, considerando el rango de edad y el sexo. Estas gráficas se basan en el censo de 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (figura 2) y la información del censo de 2016 realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en Madrid (figura 3).

Figura 2. Población total por entidad federativa, grupo quinquenal de edad, año y sexo (2010). La información está actualizada hasta el 12 de junio de 2010. Fuente: INEGI, Censo de población y vivienda 2010.

Figura 3. Población (españoles/extranjeros) por edad (grupos quinquenales), sexo y año (2016). Fuente: INE, Información acopiada hasta el año 2016.

A diferencia de cómo se realizó la muestra en Fortune Favors the Bold (2011), creemos que óptimamente se debería considerar el sexo de los participantes como una variable fija en función del porcentaje de la población total de cada ciudad. Al analizar experimentos posteriores, se observó que el género puede desempeñar un papel importante en los resultados de las pruebas, en particular en Working Memory Capacity and Disfluency Effect (2015), cuyo estudio mostró resultados favorables en las fuentes disfluentes para el grupo que tenía un 85% de participantes de sexo femenino. Para eliminar el sesgo de sexo y edad, es crucial que la población del lugar donde se aplique la muestra se refleje proporcionalmente en la muestra.

La prueba, para ser estadísticamente representativa de la población de una ciudad, requería una muestra de más de 100000 personas, lo cual no fue posible debido a limitaciones de tiempo y capacidad material. Por ello, la muestra se ajustó a grupos de alumnos de los primeros semestres en Madrid y Ciudad de México. Los resultados deben considerarse como indicadores de tendencias, explorables en investigaciones futuras. En Madrid, participaron 221 estudiantes universitarios, con edad promedio de 20 años, incluyendo 44 de la carrera de Diseño con un promedio de 22 años.

La muestra del estudio que llevamos a cabo en Madrid incluyó la participación de 221 estudiantes universitarios, con una edad promedio de 20 años. De estos, 44 estudiantes pertenecían a la carrera de Diseño, con una edad promedio de 22 años.

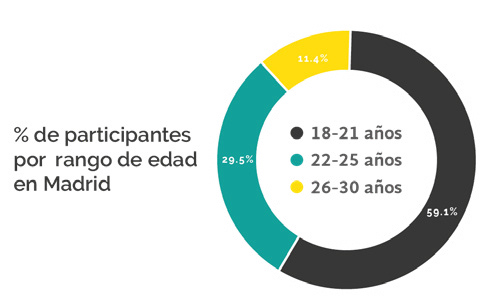

Figura 4. Porcentaje de estudiantes de la carrera de Diseño, en Madrid, por rangos de edad de 18-21, 22-25 y 26-30 años.

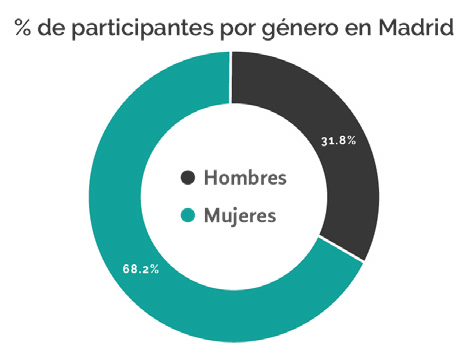

Como se puede observar en la figura 4, el 59% de los alumnos se encuentra en el rango de 18 a 21 años, el 29.5% en el rango de 22 a 25 años y únicamente el 11.4% en el rango de 26 a 30 años. Por otro lado, en la figura 5 se destaca que el porcentaje de mujeres fue mucho más amplio (68.2%) que el de hombres (31.8%).

Figura 5. Porcentaje de estudiantes de Diseño de Madrid por sexo.

En cuanto a los experimentos realizados en la Ciudad de México, se aplicaron a un total de 177 estudiantes, quienes pertenecían a las carreras de Diseño de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAMy de Químico Bacteriólogo Parasitólogo en el Instituto Politécnico Nacional. En estos casos, la edad promedio también fue de 20 años. A continuación, se presentan las gráficas de distribución por edad y sexo.

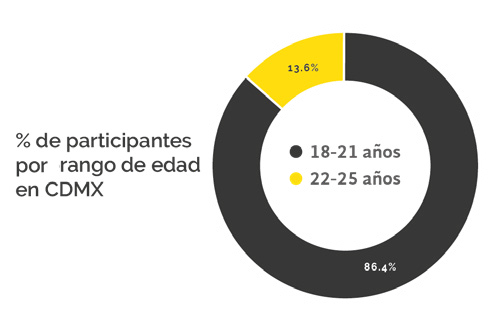

Figura 6. Porcentaje de estudiantes de las carreras de Diseño y de Químico Bacteriólogo Parasitólogo en la Ciudad de México por rangos de edad de 18-21 y 22-25 años.

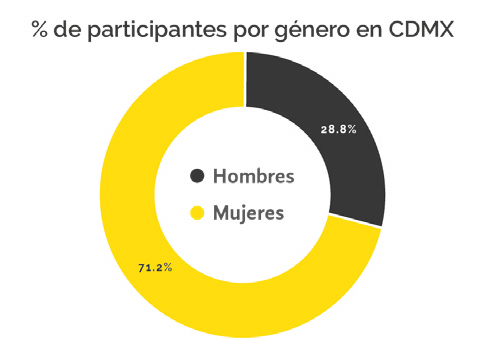

Figura 7. Porcentaje por género de estudiantes de las carreras de Diseño y de Químico Bacteriólogo Parasitólogo, en la Ciudad de México.

Como podemos observar en la figura 6, el 86.4% de los alumnos se encontraban en un rango de edad entre los 18 y los 21 años, mientras que el 13.6% tenían entre 22 y 25 años. Por su parte, en la figura 7, se distingue que el porcentaje de mujeres fue mayor al de hombres; el 71.2% corresponde a mujeres y solo el 28.8% fueron hombres, un porcentaje de distribución por sexo muy similar al que tuvimos en la ciudad de Madrid.

Estudio 1: Fuentes disfluentes internacionales

El experimento realizado previamente por Diemand-Yauman, Oppenheimer y Vaughan (2011), que permitía medir la retención de la información en textos cuando se utilizan fuentes disfluentes internacionales, se adaptó al español. Nuestro experimento incluyó tarjetas con los nombres científicos de mamíferos (escritos en latín), junto con sus características descritas tanto en palabras como en frases. El contenido de las tarjetas se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2. Muestra de las características por tarjeta de los mamíferos

| Nombre científico de mamífero (latín) | Características |

| Vulpes vulpes |

|

| Ursus arctos |

|

| Ovis orientalis |

|

El diseño editorial de las tarjetas fue idéntico para el grupo de control y para el experimental, con excepción del cambio en las fuentes tipográficas. En el grupo control, todas las tarjetas se presentaron en la fuente Arial de 12 pt. Mientras tanto, el grupo experimental se dividió en cuatro subgrupos, a cada uno de los cuales se le asignó una tipografía disfluente diferente7.

Resultados de las pruebas de retención de memoria aplicadas en la carrera de Diseño (Madrid y CDMX)

Muestra de estudiantes de diseño de Madrid y CDMX

En Madrid, se logró llevar a cabo experimentos con grupos de estudiantes de Diseño gráfico de la Escuela Superior de Diseño. Los responsables de las materias fueron el doctor José María Ribagorda, quien tenía 22 estudiantes, y la maestra Elena Benito, que también contaba con 22 estudiantes. En la siguiente tabla se puede observar cuantitativamente la distribución de la muestra, las fechas en las que se realizaron los estudios, el número de participantes, el sexo y la edad promedio.

Tabla 3. Muestra de los grupos control y experimental de estudiantes de Licenciatura en Diseño Gráfico en la Escuela Superior de Diseño, de Madrid

| Fecha | Profesor encargado | # Participantes | # Hombres | # Mujeres | Edad Promedio |

| 18/10/2018 | Dr. José María Ribagorda | 10 | 4 | 6 | 24 |

| 21/11/2018 | Mtra. Elena Benito | 22 | 7 | 15 | 21 |

| 3/12/2018 | Dr. José María Ribagorda | 12 | 3 | 9 | 21 |

En la Ciudad de México, se contó con 42 estudiantes de la maestra Silvia Barajas de la carrera de Diseño y Comunicación Visual, pertenecientes a la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Autónoma de México (unam). En la siguiente tabla, se puede observar cuantitativamente la muestra de la Ciudad de México de la carrera de Diseño, las fechas en las que se realizaron los estudios, el número de participantes, el sexo y la edad promedio.

Tabla 4. Muestra de los grupos control y experimental de estudiantes de Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Artes y Diseño de la unam, CDMX

| Fecha | Profesor encargado | # Participantes | # Hombres | # Mujeres | Edad Promedio |

| 28/05/2019 | Mtra. Silvia Barajas | 20 | 5 | 15 | 19 |

| 30/05/2019 | Mtra. Silvia Barajas | 22 | 8 | 14 | 20 |

La única variación que tuvimos en los estudios realizados en ambas ciudades fue que, en el tercer grupo de la muestra de Madrid, a mitad de la prueba, una participante de 23 años decidió cambiar el experimento de texto largo en condición disfluente por el de control (fuente Arial). Interpretamos este suceso como una clara resistencia a la lectura en una fuente con una dificultad mayor a la habitual.

Análisis de resultados

Prueba de texto corto

En promedio, los participantes del grupo de control (Arial) en las pruebas de texto corto exhibieron un rendimiento que osciló entre el 79% (en Madrid) y el 81% (en CDMX). Por otro lado, quienes participaron en el grupo experimental, aquellos expuestos a fuentes disfluentes, lograron un resultado promedio del 85% en la ciudad de Madrid, mientras que en la Ciudad de México obtuvieron un 78%. Estos hallazgos sugieren que la utilización de fuentes disfluentes con los estudiantes de la Universidad de Madrid condujo a una mejora porcentual en la retención de la información, superando así las pruebas realizadas con los estudiantes de la Ciudad de México.

En la muestra de estudiantes de diseño de Madrid, se observó una mejora del 6% en comparación con el grupo de control. En otras palabras, después de llevar a cabo la dinámica del experimento y distrayendo al grupo durante 15 minutos, los participantes en la condición disfluente recordaron un seis por ciento más de información que aquellos en la condición de control. En cambio, en la muestra de estudiantes de diseño de la Ciudad de México (figura 8), el grupo de control (Arial) obtuvo un 3% más de aciertos que el grupo experimental. Ambos resultados (6% y 3%, respectivamente) nos llevan a concluir que, en conjunto, las fuentes disfluentes que probamos no cumplen con el objetivo de lograr una mayor retención de información en textos largos en castellano.

Prueba de texto corto y género

Para realizar un análisis más detallado de los resultados de las pruebas de texto corto en los grupos de estudiantes de las carreras de Diseño de la Escuela Superior de Diseño de Madrid y de la Facultad de Artes y Diseño de la unam, se procedió a desglosar los resultados por género.

En la ciudad de Madrid, los hombres que participaron en las pruebas bajo condición disfluente obtuvieron un rendimiento un 11% superior al grupo de control, recordando así once puntos porcentuales más de información que dicho grupo. Por otro lado, el grupo de mujeres en condición disfluente logró un 3% más de aciertos en comparación con el grupo de control (Arial).

Mientras que los resultados desglosados por sexo para los estudiantes de diseño de la Ciudad de México muestran que los hombres obtuvieron un 4% más de aciertos en el grupo bajo condición disfluente, mientras que las mujeres en el grupo de control lograron un 2% más de aciertos que las mujeres en el grupo experimental. Es importante destacar que la muestra se limitó a 13 hombres y 29 mujeres en esta prueba, razón por la cual la mejora porcentual observada en los hombres no se refleja en el porcentaje general de aciertos.

En resumen, al analizar los resultados presentados en las gráficas por sexo de ambas universidades, se observa un notable aumento porcentual en los aciertos de las pruebas de texto corto con fuente disfluente en el sexo masculino. A pesar de ello, la disparidad con el grupo de control no alcanzó significancia estadística.

Los participantes del grupo de control (Arial) en Madrid tuvieron un rendimiento del 84% en las pruebas de texto largo, mientras que en la Ciudad de México solo alcanzaron el 65%. En cuanto a los participantes del grupo experimental en la ciudad de Madrid, lograron un resultado promedio del 85%, mientras que en la Ciudad de México obtuvieron un 78%.

Al evaluar nuevamente la retención de información de las fuentes disfluentes en textos largos, se observa un efecto de techo en los resultados del grupo de control. No obstante, entre los estudiantes de Diseño de Madrid, se registró una mejora del 1% en comparación con el grupo de control. Por otro lado, los estudiantes de diseño de la Ciudad de México que realizaron la prueba con letra en condición disfluente obtuvieron un 13% más de aciertos que el grupo de control.

Prueba de texto largo y género

En los resultados de la Escuela Superior de Diseño de Madrid, los aciertos de los hombres en el grupo de control (Arial) fueron un 1% superiores al grupo con condición disfluente, lo que sugiere que no se cumplió la condición de que la fuente disfluente mejorara la retención de la información. Por otro lado, las mujeres en el grupo de condición disfluente presentaron una diferencia del 1% en comparación con el grupo de control (Arial); como mencionamos anteriormente, esta diferencia no alcanzó significancia estadística.

En cuanto a los aciertos de las pruebas realizadas por los estudiantes de diseño de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAMen la Ciudad de México, desglosados por género, los hombres que realizaron la prueba en condición disfluente obtuvieron un 25% más de aciertos en comparación con el grupo de control. Mientras que las mujeres que realizaron la prueba en condición disfluente lograron un 9% más de aciertos que el grupo de control.

Conclusiones

Esta investigación, única en español, se enfoca en fuentes disfluentes y evaluaciones con materiales tipográficos hispanoamericanos, ofreciendo una perspectiva pionera y enriquecedora que involucra áreas como la historia del arte, la ciencia y la técnica. Destaca la importancia de abordar temas del lenguaje y la interdisciplina en la academia del diseño, buscando contribuir significativamente en este contexto.

La investigación incluyó análisis micro y macrotipográficos de fuentes disfluentes, centrándose en su forma. Se adaptó un estudio de pedagogía y psicología al diseño experimental, logrando avances notables en la implementación de un método cuantitativo en el campo del diseño y comunicación visual. Se realizaron experimentos cuantificables para evaluar la influencia de la legibilidad de una fuente en la recepción, retención y recordación de un mensaje. Se probaron tipografías disfluentes de universidades reconocidas a nivel mundial, buscando entender su impacto en la retención de lectura en adultos jóvenes hispanohablantes. Además, se condujo un experimento exploratorio con fuentes tipográficas diseñadas por tipógrafos hispanoamericanos.

En esta investigación, se cuestiona la aplicabilidad de estudios previos sobre el impacto cognitivo de fuentes disfluentes en Estados Unidos al contexto hispanohablante. Se evidencia que las particularidades lingüísticas y tipográficas influyen en la percepción de estas fuentes. Se confirma que el perfil académico no afecta significativamente los resultados, aunque se plantea la posibilidad de una menor influencia en niveles académicos avanzados. En relación con grados de disfluencia, se descubre que una mayor complejidad tipográfica no mejora la retención, e incluso puede reducirla. Notablemente, los participantes masculinos muestran mejores respuestas ante mayores grados de disfluencia en fuentes hispanoamericanas, en contraste con las respuestas femeninas.

En conclusión, se sugiere para futuras investigaciones sobre fuentes disfluentes considerar la ampliación de la muestra e incluir el análisis de los resultados utilizando parámetros y métodos propuestos por otras disciplinas, como los estudios en neurociencias. Esto permitiría explorar si existen grados óptimos de disfluencia dentro de un contexto sociocultural deseado y clasificar ciertos tipos de fuentes disfluentes como retentivas, demostrando un aumento significativo en la retención de información. Como ocurre en cualquier investigación que involucra experimentación, esta investigación cuantitativa presenta algunas limitaciones y fallas en la implementación del experimento. A continuación, se destacan los aspectos a considerar para futuras investigaciones en este tema:

- Tamaño de la muestra: la muestra utilizada resultó insuficiente para generar resultados estadísticamente representativos, dificultando la obtención de resultados significativos. Se subraya la necesidad de recursos suficientes para realizar pruebas con una cantidad significativa de participantes en cada ciudad.

- Motivación: a diferencia del experimento de referencia, los participantes no recibieron una recompensa monetaria, lo que puede influir en la motivación y participación en futuras investigaciones.

- Efecto de techo: se observó un efecto de techo en los resultados del grupo control, indicando que el instrumento de medición fue demasiado simple, dificultando la superación de los buenos resultados obtenidos.

- Conocimiento de tipografía: la comparación entre estudiantes de diseño y estudiantes de otra disciplina no arrojó diferencias significativas. Evaluar estudiantes de diseño en etapas más avanzadas podría revelar diferencias en el conocimiento tipográfico adquirido durante los estudios.

- Experimentación individual por fuente tipográfica disfluente: se sugiere realizar estudios individuales con muestras más grandes para determinar la efectividad de fuentes tipográficas disfluentes específicas en el contexto sociocultural hispanoamericano.

- Elección de tipografías demasiado complejas (fuentes disfluentes hispanoamericanas): en el experimento exploratorio en la Ciudad de México, se seleccionaron fuentes tipográficas con un grado de disfluencia elevado, sugiriendo que tipografías excesivamente complejas pueden perder su capacidad de ser recordadas por períodos prolongados.

La relevancia del contexto y la familiaridad de los lectores con ciertas fuentes tipográficas emerge como un factor crucial, evidenciado por las diferencias en los resultados de los experimentos llevados a cabo en Madrid y la Ciudad de México. A pesar de compartir el mismo idioma, el contexto visual divergente de cada ubicación influye en los resultados. Las variables de disfluencia pueden afectar de manera variable a distintas poblaciones, dependiendo de su marco sociocultural o experiencias vivenciales en momentos y lugares geográficos específicos. En este contexto, esta investigación representa una primera aproximación para comprender el efecto de disfluencia y establecer un análisis formal sobre la tipografía disfluente desde la perspectiva del diseño y la comunicación visual. Las implicaciones teóricas y prácticas de los hallazgos de esta investigación son significativas en el ámbito académico y profesional del diseño y la educación. Teóricamente, este estudio amplía el conocimiento sobre la disfluencia tipográfica y su impacto en la cognición y retención de información, especialmente en contextos hispanohablantes. Plantea nuevas preguntas sobre la interacción entre tipografía y cognición, y sugiere que la efectividad de las fuentes disfluentes puede variar según el contexto cultural, lo que abre la puerta a futuras investigaciones con variables adicionales como el nivel educativo y la edad.

Prácticamente, las aplicaciones más directas se encuentran en la educación. El uso de tipografías disfluentes podría ser una herramienta efectiva para mejorar la retención de información en estudiantes, permitiendo una implementación de bajo costo y de fácil implementación en materiales didácticos. Esto implica una reevaluación del diseño tipográfico de los textos educativos, beneficiando tanto a educadores como a diseñadores de materiales didácticos. Además, en el ámbito de la formación profesional en diseño, este estudio establece un precedente para la investigación cuantitativa en tipografía, inspirando nuevas investigaciones y prototipos que exploren la intersección entre diseño, cognición y educación.

La investigación subraya la importancia de la interdisciplinariedad, promoviendo colaboraciones entre diseño, psicología cognitiva y educación, lo cual podría optimizar la presentación de la información en diversos contextos culturales. Este tema de investigación continúa planteando preguntas, invitando a aquellos que decidan proseguir con estas exploraciones a adoptar un enfoque interdisciplinario.

Referencias

- Alter, A. L. , Oppenheimer, D. M., Epley, N. y Eyre, R. N. (2007). Overcoming intuition: Metacognitive difficulty activates analytic reasoning. Journal of Experimental Psychology: General, 136(4), 569-576. doi:10.1037/0096-3445.136.4.569

- Beier, S., Sand, K. y Starrfelt, R. (2017). Legibility implications of embellished display typefaces. Visible Language, 51(1), 112-132.

- Biain de Touzet, B. (2002). Tartamudez: una disfluencia con cuerpo y alma. Paidos.

- Bjork, R. A. (2013). Desirable difficulties perspective on learning. En H. Pashler (ed.), Encyclopedia of the Mind (pp. 134-146). Sage Publication.

- Brigas Hidalgo, A. (2012). Psicología: una ciencia con sentido humano. Esfinge.

- Diemand-Yauman, C., Oppenheimer, D. y Vaughan, E. (2011). Fortune favors the bold (and the Italiziced): Effects of Disfluency on Educational Outcomes. Cognition, 118(1), 111-115. DOI

- Eitel, A., Kühl, T., Scheiter, K. y Gerjets, P. (2014). Disfluency meets cognitive load in multimedia learning: Does harder-to-read mean better-to-understand? Applied Cognitive Psychology, 28, 488-501.

- French, M., Blood, A., Bright, N., Futak, D., Grohmann, M. J., Hasthorpe, A., Poland, R., Reece, S. y Tabor, J. (2013). Changing fonts in education: how the benefits vary with ability and dyslexia.The Journal of Educational Research,106(4), 301-304. DOI

- Gaultney, V. (2001). Balancing typeface legibility and economy [ensayo inédito]. The University of Reading.

- Hochuli, J. (1987). El detalle en la tipografía. Campgráphic.

- Johnson, A. F. y Morison, S. (1970). The chancery types of italy and france. En A. F. Johnson (ed.). Selected Essays on Books and Printing . Van Gendt & Co.

- Lehmann, J., Goussios, C. y Seufert, T. (2016). Working memory capacity and disfluency effect: an aptitude-treatment-interaction study. Metacognition Learning, 11, 89-105. DOI

- Penela, J. R. (2006). Los tipos cursivos: orígenes y evolución. Unos Tipos Duros. https://www.unostiposduros.com/los-tipos-cursivos-origenes-y-evolucion/.

- Spencer, H. (1969). The Visible Word: Problems of legibility. Hasting House Publishers.

- Thompson, D. V. e Ince, C. (2013). When disfluency signals competence: The effect of processing difficulty on perceptions of service agents. Journal of Marketing Research (JMR), 50(2), 228-240.

- Unger, G. (2009). ¿Qué ocurre mientras lees? Tipografía y legibilidad. Campgràfic.

- Von Ehrenfels, C. (1890). Über gestaltqualitäten. Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, 14(3), 249-292.

- Watts, L. y Nisbet, J. (1974). Legibility in children’s books: A review of research. NFER Publishing Company, Ltd.

Derechos de

autor: Universidad Nacional de Colombia.

Este documento se encuentra bajo la licencia

Creative Commons

Atribución 4.0

Internacional (CC BY 4.0).

- Eitel, Kühl, Scheiter y Gerjets realizaron un estudio de 2014. La investigación estuvo centrada en el impacto de la disfluencia en el aprendizaje multimedia y se logró gracias a cuatro experimentos con texto e imágenes manipuladas, con errores de visibilidad. Ir al texto

- Proponemos la siguiente definición para el término experiencia de dificultad: hace referencia a algo que requiere de un mayor esfuerzo que el habitual para ser realizado; en este caso en específico, la lectura de las fuentes disfluentes puede ser más difícil de realizar que en una tipografía totalmente legible. Ir al texto

- Según Hochuli, el concepto de microtipografía se refiere al término en inglés detailtypografie, que aborda los detalles en la tipografía; incluye aspectos como la letra, el espacio entre caracteres, entre palabras, interlineado y la columna. En cuanto a la letra, los detalles microtipográficos abarcan el estilo tipográfico, el peso visual, la contra forma, así como principios de percepción gestáltica. El término alemán gestalt fue introducido por Christian von Ehrenfels (1890) y hace referencia a la forma, figura, configuración o estructura de las cosas. En cambio, la macrotipografía estudia el efecto global de los elementos textuales y está estrechamente asociada con el diseño editorial. Se centra en la mancha tipográfica del texto corrido, los márgenes y cómo se distribuye el texto en relación con la página. También utiliza principios gestálticos para describir la relación entre figura y fondo, así como la forma en que percibimos la distribución de los elementos en una página. Ir al texto

- Esta definición de familiaridad en el diseño fue producto de la asesoría del Dr. Marco Sandoval Valle cuyo trabajo se centra en aspectos de «lenguaje, cultura e imagen». Ir al texto

- En el grupo experimental, los lectores recibieron el material con fuentes tipográficas disfluentes, mientras que el grupo control recibió el material experimental con una fuente legible; el objetivo que se persiguió fue comparar ambos resultados. Si los resultados del grupo experimental eran mejores que en el grupo control, entonces significaba que las fuentes disfluentes mejoran la retención de la información. Ir al texto

- Los resultados sugirieron que en el contexto sociocultural hispanoamericano las fuentes disfluentes elegidas no tuvieron una mejora estadísticamente significativa en la retención de la información. Ir al texto

- El material gráfico para el experimento sobre la retención de información en textos largos se creó a partir de un escrito de dos cuartillas. Fue diagramado como un artículo de revista, con texto corrido y sin imágenes, utilizando un acomodo tipográfico justificado y un interlineado apropiado y proporcional al cuerpo de letra. Ir al texto

Referencias

Alter, A. L. , Oppenheimer, D. M., Epley, N. y Eyre, R. N. (2007). Overcoming intuition: Metacognitive difficulty activates analytic reasoning. Journal of Experimental Psychology: General, 136(4), 569-576. doi:10.1037/0096-3445.136.4.569

Beier, S., Sand, K. y Starrfelt, R. (2017). Legibility implications of embellished display typefaces. Visible Language, 51(1), 112-132.

Biain de Touzet, B. (2002). Tartamudez: una disfluencia con cuerpo y alma. Paidos.

Bjork, R. A. (2013). Desirable difficulties perspective on learning. En H. Pashler (ed.), Encyclopedia of the Mind (pp. 134-146). Sage Publication.

Brigas Hidalgo, A. (2012). Psicología: una ciencia con sentido humano. Esfinge.

Diemand-Yauman, C., Oppenheimer, D. y Vaughan, E. (2011). Fortune favors the bold (and the Italiziced): Effects of Disfluency on Educational Outcomes. Cognition, 118(1), 111-115. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2010.09.012

Eitel, A., Kühl, T., Scheiter, K. y Gerjets, P. (2014). Disfluency meets cognitive load in multimedia learning: Does harder-to-read mean better-to-understand? Applied Cognitive Psychology, 28, 488-501. DOI: https://doi.org/10.1002/acp.3004

French, M., Blood, A., Bright, N., Futak, D., Grohmann, M. J., Hasthorpe, A., Poland, R., Reece, S. y Tabor, J. (2013). Changing fonts in education: how the benefits vary with ability and dyslexia. The Journal of Educational Research, 106(4), 301-304. https://doi.org/10.1080/00220671.2012.736430

Gaultney, V. (2001). Balancing typeface legibility and economy [ensayo inédito]. The University of Reading.

Hochuli, J. (1987). El detalle en la tipografía. Campgráphic.

Johnson, A. F. y Morison, S. (1970). The chancery types of italy and france. En A. F. Johnson (ed.). Selected Essays on Books and Printing . Van Gendt & Co. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004619197_007

Lehmann, J., Goussios, C. y Seufert, T. (2016). Working memory capacity and disfluency effect: an aptitude-treatment-interaction study. Metacognition Learning, 11, 89-105. https://doi.org/10.1007/s11409-015-9149-z

Penela, J. R. (2006). Los tipos cursivos: orígenes y evolución. Unos Tipos Duros. https://www.unostiposduros.com/los-tipos-cursivos-origenes-y-evolucion/.

Spencer, H. (1969). The Visible Word: Problems of legibility. Hasting House Publishers.

Thompson, D. V. e Ince, C. (2013). When disfluency signals competence: The effect of processing difficulty on perceptions of service agents. Journal of Marketing Research (JMR), 50(2), 228-240. DOI: https://doi.org/10.1509/jmr.11.0340

Unger, G. (2009). ¿Qué ocurre mientras lees? Tipografía y legibilidad. Campgràfic.

Von Ehrenfels, C. (1890). Über gestaltqualitäten. Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, 14(3), 249-292.

Watts, L. y Nisbet, J. (1974). Legibility in children’s books: A review of research. NFER Publishing Company, Ltd.

Cómo citar

APA

ACM

ACS

ABNT

Chicago

Harvard

IEEE

MLA

Turabian

Vancouver

Descargar cita

Licencia

Información sobre acceso abierto y uso de imágenes

El contenido y las opiniones incluidas en los trabajos publicados por ACTIO Journal of Technology in Design, Film Arts, and Visual Communication son de responsabilidad exclusiva de los autores para todos los efectos, y no comprometen necesariamente el punto de vista de la revista. Cualquier restricción legal que afecte los trabajos y su contenido (en cualquier formato: escrito, sonoro, gráfico, videográfico) es responsabilidad exclusiva de quienes los firman.

La Revista no se hace responsable de aspectos relacionados con copia, plagio o fraude que pudieran aparecer en los artículos publicados en la misma, tanto por textos, imágenes o demás susceptibles de protección. Por ello exige a los autores respetar y acoger todas las normas nacionales e internacionales que al respecto rijan la materia, incluyendo el derecho a cita. Los contenidos de los artículos son responsabilidad de los autores.

Los trabajos se publican con acceso libre, lo cual permite copiar y redistribuir los trabajos publicados, siempre que:

- Se cite la autoría y la fuente original de su publicación (nombre de la revista, volumen, número, números de página, año de publicación, el título del trabajo, editorial y URL de la obra);

- No se usen para fines comerciales;

- No se modifique ninguna parte del material publicado;

- Se soliciten los permisos correspondientes para reutilización o reedición del material publicado; y

- Se mencione la existencia y especificaciones de esta licencia de uso.