Relatos del exilio. Investigación-creación

Tales from Exile. Research-creation

Récits de l’exil. Recherche-création

Racconti dell’esilio. Ricerca-creazione

Relatos do exílio. Pesquisa-criação

DOI:

https://doi.org/10.15446/actio.v8n1.112785Palabras clave:

investigación-creación, migración, cartografía, narrativas audiovisuales, webdoc (es)research-creation, migration, mapping, audiovisual narratives., webdoc (en)

pesquisa-criação, migração, cartografia, narrativas audiovisuais, webdoc (pt)

Recherche-création, migration, cartographie, narrations audiovisuelles, webdoc (fr)

ricerca-creazione, migrazione, cartografia., narrazioni audiovisive, webdoc (it)

Relatos del Exilio es un proyecto de investigación creación desarrollado por un equipo interuniversitario colombo-argentino sobre migración. Se focaliza en cartografiar experiencias de migrantes venezolanos en la frontera colombo-ecuatoriana, y de colombianos y venezolanos en Argentina y Estados Unidos. Los relatos tienen contextos e intensidades narrativas distintas; por consiguiente, fueron seleccionados, analizados y guionizados en dirección a una serie webdoc. El equipo reconoce y visibiliza, en los relatos audiovisuales etnografiados, una productiva referencia de saberes interculturales y prácticas migratorias que dan luz sobre tipos de conocimiento que pueden fortalecer —en algunos sentidos innovar— modos de aprendizaje de teorías y metodologías sobre interculturalidad, cultura migratoria y transmedial. Se intenta mirar contrastes, matices, experiencias de vida complejas. Relatos del Exilio es una apuesta comunicativa audiovisual estratégica para comprender lo que pasa o puede estar pasando en los países por donde los migrantes se desplazan y aquietan. Son niveles de transferencia de conocimiento intercultural e hipermedial asentado no en la academia, el saber periodístico y la investigación científica, sino en la experiencia de personas que escriben con sus cuerpos la historia.

Tales from Exile is a research-creation project on migration developed by a Colombian-Argentinian inter-university team. It focuses on mapping the Venezuelan immigrants’ experiences at the Colombian-Ecuadorian border, and that of Colombians and Venezuelans in Argentina and the United States. These tales have different contexts and narrative intensities. They were therefore selected, analyzed, and scripted towards a webdoc series. The team acknowledges and makes visible, in the audiovisual ethnographic tales, a productive reference to intercultural kinds of knowledge and migration practices that shed light on kinds of knowledge that may strengthen —in some senses innovate— ways of learning theories and methodologies on migratory and transmedia interculturality. It attempts to show contrasts, nuances, complex ways of life. Tales from Exile is a communicative audiovisual proposal strategic for understanding what happens or may be happening in those countries through which immigrants travel and settle. They are levels of transference of intercultural and hypermedia knowledge not based on academia, journalistic know-how or scientific investigation, but on the experience of people who write history with their bodies.

Récits de l’exil est un projet de recherche création développé par une équipe interuniversitaire colombo-argentine sur la migration. Elle se consacre à cartographier des expériences de migrants vénézuéliens à la frontière colombo-équatorienne, et de Colombiens et Vénézuéliens en Argentine et aux Etats-Unis. Les récits ont des contextes et des intensités différents, par conséquent, ils ont été sélectionnés, analysés et scénarisés pour faire une série webdoc. L’équipe reconnaît et rend visible, à travers les récits audiovisuels ethnographiés, une importante référence en matière de savoirs interculturels et des pratiques migratoires qui mettent en lumière des connaissances qui peuvent renforcer - en quelque sorte innover - des modes d’apprentissage de théories et méthodologies sur l’interculturalité, la culture migratoire et transmédia. Le but est de voir les contrastes, les nuances, des expériences de vie complexes. Récits de l’exil est un pari de communication audiovisuelle stratégique pour comprendre ce qui se passe ou peut être en train de se passer dans les pays où les migrants se déplacent et s’installent. Ce sont des niveaux de transfert de connaissance interculturelle et hypermédia qui ne sont pas basés sur l’académie, le savoir journalistique et la recherche scientifique, mais sur l’expérience de personnes qui écrivent l’histoire avec leur corps.

Relatos del Exilio è un progetto di ricerca-creazione sviluppato da un gruppo interuniversitario colombiano-argentino dedicato alle migrazioni. Si concentra nella mappatura delle esperienze dei migranti venezuelani sul confine tra la Colombia e l’Ecuador e dei colombiani e venezuelani in Argentina e negli Stati Uniti. Le storie, che hanno contesti e intensità narrative diverse, sono quindi state selezionate, analizzate e sceneggiate in vista di una serie di webdoc. Il gruppo di ricercatori riconosce e rende visibile, nelle storie audiovisive raccolte con metodo etnografico, un riferimento produttivo a conoscenze interculturali e a pratiche migratorie che permettono di scoprire tipi di conoscenza che possono rafforzare - in un certo senso innovare - i modi di apprendimento di teorie e metodologie dell'interculturalità, della cultura migratoria e transmediale. L'obiettivo è quello di osservare i contrasti, le sfumature, le complesse esperienze di vita. Relatos del Exilio è una scommessa di comunicazione audiovisiva strategica che permette di capire cosa sta succedendo o potrebbe succedere nei Paesi per i quali i migranti si muovono e in cui si stabiliscono. Si tratta di livelli di passaggio di conoscenze interculturali e ipermediali che non si costruiscono sul sapere accademico, giornalistico e sulla ricerca scientifica, ma sull'esperienza di persone che scrivono la storia con i loro propri corpi.

Relatos do Exílio é um projeto de pesquisa-criação desenvolvido por uma equipe interuniversitária colombiana-argentina sobre migração. Seu foco é mapear as experiências de migrantes venezuelanos na fronteira entre a Colômbia e o Equador, e de colombianos e venezuelanos na Argentina e nos Estados Unidos. Os relatos têm contextos e intensidades narrativas diferentes, portanto, foram selecionados, analisados e roteirizados para a criação de uma série webdoc. A equipe reconhece e visibiliza, nos relatos audiovisuais etnografados, uma referência produtiva de saberes interculturais e práticas migratórias que evidenciam tipos de conhecimento que podem fortalecer - e, em alguns sentidos, inovar - os modos de aprendizagem de teorias e metodologias sobre interculturalidade, cultura migratória e transmedial. O objetivo é observar contrastes, nuances e experiências de vida complexas. Relatos do Exílio é um projeto estratégico de comunicação audiovisual para compreender o que está acontecendo ou pode estar acontecendo nos países pelos quais os migrantes se deslocam e onde se estabelecem. São níveis de transferência de conhecimento intercultural e hipermedial baseados não na academia, no conhecimento jornalístico e na pesquisa científica, mas sim na experiência de pessoas que escrevem a história com seus corpos.

ACTIO VOL. 8 NÚM. 1 | Enero - Junio / 2024

Universidad de Buenos Aires

Correo electrónico: marcela.negro@fadu.uba.ar

orcid.org/0000-0003-4218-5624

Escuela de Cine y TV

Universidad Nacional de Colombia

Correo electrónico: jsolartet@unal.edu.co

orcid.org/0000-0001-6882-9614

Instituto de Comunicación y Cultura (IECO)

Universidad Nacional de Colombia

Correo electrónico: jcgoyesn@unal.edu.co

orcid.org/0000-0002-3926-2089

Migraciones físicas y digitales

Errante y vagabundo vivirás por la tierra.

(Génesis 4:12)

En el libro La migración digital (2001) de Lorenzo Vilches, publicado hace más de veinte años, se lee que «los tres grandes temas de la agenda del siglo xxi serían la migración, la imagen y la genética». Esta agenda, que parecía entonces programática, resultó etnográfica, pues hoy nos debatimos en esa ecología mediática donde observamos las movilidades y somos observados en nuestras travesías.

Con respecto a la genética, es claro que los estudios sobre el ADN nos tienen en guardia y curiosidad constante, pues la inteligencia artificial (IA) está comenzando a decirnos, mediante aplicaciones para los teléfonos, dónde está la combinación de la inteligencia, la creatividad, el género, la etnia; tal vez nos sorprenda con la cura contra el cáncer, el sida y las enfermedades terminales. Muchos parecen saberlo o simulan hacerlo, los demás solo en las películas, noticieros y series de televisión; de tal modo que esta verdad o posverdad raya entre la ficción y la realidad.

¿Dónde está el modelo humano in vitro que equivale a una computadora sostenida por inteligencia artificial? Sin embargo, la pandemia que tuvo lugar con el covid-19 nos ha puesto a la vanguardia de lo que puede ocurrir cuando un virus se conecta internacionalmente. ¿Cómo contrarrestar una nueva pandemia, más global y letal, fortaleciendo el adn y privilegiando la especie que puede sobrevivir a esa hecatombe?, ¿quiénes pueden migrar y quiénes no?, pues las caminatas son infinitas y se necesitará muchas vitaminas. Es cuestión ya no de tiempo, ni de especialistas capaces, sino de inversión financiera en laboratorios, experimentos, industrias farmacéuticas, tecnologías y economías de mercado cada vez más especializadas y exclusivas. La cosa es qué muchos descubrimientos de vacunas que salvan vidas ya se han hecho, pero cuestan mucho dinero. ¿Quiénes pueden tener acceso a estos adelantos científicos?, ¿quiénes pueden transferir y apropiarse socialmente de estos conocimientos?, y sobre todo ¿quiénes merecen vivir y quiénes deben sacrificarse por el bien de la humanidad?

Con respecto a la imagen, base de la cultura audiovisual, afirmamos que ha alcanzado en el mundo global de nuestros días una atención sin precedentes vía innovación tecnológica y despliegue industrial. La cultura o culturas interconectadas gracias a internet interactúan en las pantallas, dependen del ojo vigilante de una versátil cámara y de la garantía de su verdad y objetividad que captura, produce y transmite, desafiando las leyes de la relatividad y la objetividad2. Por la audiovisualidad y sus regímenes de visibilidad pasa el conocimiento que han capitalizado las generaciones, los saberes y las prácticas de la cultura clásica, popular, masiva. Esta migración digital, que Vilches adivinó hace más de dos décadas, la acabamos de implantar, vía pandemia covid, en nuestras redes hogareñas y en las pantallas móviles de uso individual. Pues la pantalla ya no refiere a ese espacio técnico y mágico del cinematógrafo, sino a ese espacio mágico en el que se proyectan los deseos y los sueños de la inmensa mayoría3. Ahora parece que todos estamos conectados en el planeta, eso dicen los noticieros televisivos, los youtuber y los prosumidores a través de las redes sociales; sin embargo, parecen desentenderse del hecho de que muchos grupos humanos y comunidades enteras no tienen como hacer esa conexión, apenas si pueden sobrevivir buscando agua, refugio para las balas o procurando prolongar un día más sus vidas.

La migración digital comporta y transporta experiencias y conocimientos en más de un sentido. Las audiovisualidades y las subjetividades allí desplegadas transfieren conocimiento y empoderan maneras de ser, de vivir y actuar; reconfiguran múltiples formas grupales, étnicas, religiosas, políticas, territoriales, generacionales, nómades. La migración además de física es digital. En primera estancia, estas migraciones parecen irreconciliables e incluso contradictorias, pues tienen múltiples orígenes y plantean distintos problemas: los unos en las calles vagando como ocupantes urbanos salidos de la serie The Walking Dead (Darabont et al., 2010-2022) y el apocalipsis zombi, los otros atornillados a las pantallas como cíborgs o algoritmos de chatbot que de vez en cuando se levantan para ir al baño. Sin embargo, esto es solo apariencia, no son lo uno ni lo otro, más bien hay cruces e intermediaciones, generalmente complejas como la sociedad fragmentada en la que vivimos. Jesús Martin-Barbero ya lo advertía en De los medios a las mediaciones (2010):

En lugar de oponer maniqueamente la ciudad que habitan los inmigrantes a la de los cibernautas, los primeros simbolizando el doloroso desarraigo de su territorio y los segundo celebrando la levedad y movilidad de los flujos, proponemos desplegar las imbricaciones entre el des-orden social que en la ciudad introducen los inmigrantes y la desazón cultural que producen los cibernautas (Martín-Barbero, 2010, p. xviii).

Igualmente, el sociólogo polaco-británico Sygmunt Bauman, en su libro La globalización (1998), retoma esta marea planetaria y le da claridad conceptual en «Sobre turistas y vagabundos» (pp. 103-133), al describir dos clases de humanos desplazándose por el planeta: el turista y el vagabundo. El turista, dice Bauman, no tiene territorio y se mueve de manera instantánea —digamos que en tiempo real—, no puede quedarse quieto, transita para poder acumular nuevas experiencias, distintas sensaciones, otras emociones; tiene, en suma, que consumir todo lo que pueda, dispone su dinero para ello, pues quedarse quieto significa morir. El vagabundo, en cambio, intenta habitar en el espacio espeso de los territorios y las fronteras, con inexistentes o tramposas visas y grandes desarraigos, expulsiones, discriminaciones, estigmas, sin llegar a ninguna parte pues siempre se está yendo, siempre está llegando y, además, sin dinero. Sin duda, esta es la fotografía pixelada del inmigrante.

¿Cabe preguntarse si este «mapa nocturno» de la cultura mundo, este borrarse las fronteras o transgredirlas hace eco en el arte, la ciencia y la cultura, y si todo esto tiene que ver con el reacomodo que causan las migraciones? En términos de Néstor García Canclini, las culturas híbridas son «generadas o promovidas por las nuevas tecnologías comunicacionales, por el reordenamiento de lo público y lo privado en el espacio urbano y por la desterritorialización de los procesos simbólicos» (García-Canclini, 1989, p. 24).

Figura 1. Frontera sur colombo-ecuatoriana en Ipiales, Tulcán (fotografías de Julio César Goyes, agosto 29, 2022).

La cultura o culturas son una confluencia —no exenta de una lucha por el uso, las formas sígnicas y los procesos simbólicos— entre lo clásico, lo popular y lo masivo. Una cultura variopinta que reconfigura estos conceptos más allá de sus esencialismos y les da uso en nuevos contextos. Las migraciones campo-ciudad, país-otro país, continente-otro continente resquebrajan las culturas locales, las contaminan y cambian, transformándose a sí mismos con la llegada de los nómades que traen rituales y procesos simbólicos de sus países de origen. Estos migrantes también se transforman, se desteritorializan y reterritorializan:

La transnacionalización de la cultura efectuada por las tecnologías comunicacionales, su alcance y eficacia, se aprecian mejor como parte de la recomposición de las culturas urbanas, junto a las migraciones y el turismo de masas que ablandan las fronteras nacionales y redefinen los conceptos de nación, pueblo e identidad. (García-Cancliní,1989, p. 25).

Esta mirada de los comunicólogos, filósofos y sociólogos4 nos pone a pensar en los migrantes venezolanos a Colombia y de allí hacia Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil. Caminan y se apoyan a través de pasajes gratis de automóviles (camiones y buses en su mayoría) en carreteras inhóspitas, en refugios y centros como las pastorales sociales para escalar las jornadas, recuperarse de enfermedades y del cansancio, retomar el ánimo y poder así continuar la movilidad hacia donde les han dicho que hay posibilidades para menguar las dificultades de su exilio obligado o, entre comillas, voluntario.

En las entrevistas realizadas y testimonios recogidos en Ipiales, Nariño, de familias de emigrantes venezolanos al Cono Sur, se puede comprobar que, por contraste a emigraciones anteriores que rompían lazos con los parientes y compatriotas, hoy las redes sociales y la tecnología audiovisual móvil es la alternativa de comunicación con sus seres queridos que están a la expectativa en sus territorios de origen. Así, Facebook, Instagram, TikTok o WhatsApp son plataformas por donde se conectan con sus familias y con el mundo, además de expandir sus experiencias y legar el conocimiento y saber acumulado.

Figura 2. Imágenes de Facebook autorizadas por los usuarios inmigrantes.

Figura 3. Adonay Rashidi compartiendo un video en Instagram sobre su experiencia

por las carreteras de Chile (fotografía de Julio César Goyes).

La inmigración humana la hemos vivido desde siempre, desde el mismo origen evolutivo y de la diáspora que pobló el planeta. Por eso, «en la actualidad, todos vivimos en movimiento» (Bauman, 1998, p.103). En Colombia y toda Latinoamericana, como en el Medio Oriente, Afganistán, Pakistán, África subsahariana, la India, México —por solo citar unos puntos geográficos clave—, se experimentan estas mareas humanas desde hace mucho tiempo en formas de exilio político o voluntario, refugiados, exclusión, «desplazamiento forzado», búsqueda de oportunidades, mejor estilo de vida, adquisición de conocimiento y de bienes para el buen vivir. Grandes masas de gente se desplazan de una ciudad a otra, de un continente a otro, en busca de trabajo, estudio, turismo y, tal vez, también en busca de amor. Digamos de paso que las guerras entre países y los conflictos internos violentos, las matanzas étnicas, religiosas y los problemas de superpoblación y carestía mueven hombres, mujeres, ancianos y niños a migrar, no como las aves y su ritual genético, sino como nómadas y solitarios que no tienen reposo en el lugar de origen y en otros lugares donde no son aceptados. Muchos son recibidos, excluidos y estigmatizados en ghettos y campos de refugiados, pues son un problema social y cultural para los países y las ciudades donde llegan5.

Más allá de las cifras y la exposición de estadísticas que son demasiado gráficas y muy densas propias de inventarios oficiales y noticieros gubernamentales con los que justifican inversiones y estrategias de poder, Relatos del Exilio no es un proyecto de investigación cuantitativo, sino cualitativo, interesado en crear audiovisuales a partir de vidas reales y serializar esos relatos, narrar la diáspora humana con sus narrativas y su dimensión corporal viva, performática, trashumante.

Procedimiento metodológico

El proyecto Relatos del Exilio (Hermes 54662) terminó su primera fase de investigación creación siguiendo un procedimiento que consolidó sus propósitos y que se pueden sintetizar de la siguiente manera:

- Se cartografiaron historias reales de familias venezolanas refugiadas en Colombia, de paso hacia el Cono Sur, y de colombianos (una venezolana) exiliados en Estados Unidos y Argentina. Con el concepto operativo de cartografía pudimos mapear los territorios que componen la vida y que se entrelazan a las formas de vivir. Fue un dispositivo de análisis y creación de relatos que no son algo inamovible (constatado), sino un tejido de sentidos y prácticas por construir. De esta forma se quiebra la lógica positivista de investigación ya que el investigador o cartógrafo no es el observador neutro y pasivo, sino alguien que está interactuando.

- Se hizo etnografía audiovisual narrativa con migrantes a través de entrevistas en los lugares de desplazamiento o de tránsito, atendiendo a sus testimonios de vida y contextos sociales que originan su movilidad. Con el concepto de etnografía audiovisual narrativa atendemos a un punto de vista subjetivo, en el cual, además de la interpretación, aflora la riqueza de la comunicación no verbal y la narrativa en mosaico en el montaje que yuxtapone personas, objetos, espacios y escenas, configurando textos en contextos particulares. Más allá de documentar, las etnografías audiovisuales narrativas provocan la reflexión, cuestionan las convicciones y activan la experiencia estética de la más variada índole6.

- Se inició una antología de relatos de género documental audiovisual en formato breve, a través de seis guiones literarios que retratan las historias de los emigrados venezolanos a Colombia, dos colombianas a Argentina, una colombiana y una venezolana a Estados Unidos. Se buscó un tipo de etnobiografía de los inmigrantes como fuente de saber de las memorias que dan cuenta de las raíces étnicas, religiosas, culturales; los legados familiares, las riquezas culturales y problemas político-sociales de los pueblos y países de donde son oriundos. De igual manera, se amplió el conocimiento a partir de las experiencias acumuladas que tienen de uno o varios procesos migratorios. Narrar sus vidas en tránsito permite reactivar su sensibilidad y expandir su memoria, su saber y práctica, todo aquello que los hace integrarse a los ciudadanos y pertenecer a los lugares que los adoptan, desplegando capacidades de resiliencia, adaptación y transformación de sectores o grupos en las comunidades mismas donde son aceptados y, en algunos casos, donde adquieren residencia.

- Se sistematizó la información para conformar la biblia de producción del proyecto audiovisual que incluye los guiones literarios, el tratamiento audiovisual, las sinopsis, el tratamiento de los personajes, una ponencia en el II Congreso Internacional CIINECO 23-Madrid (Egregius, abril 21, 2023) y el artículo que aquí presentamos.

- Avanzamos en la siguiente fase del proyecto: producir y realizar una serie webdoc de 6 episodios, cada uno de 6 minutos de duración. Las biografías recolectadas arrojan un material de forma y contenido suficiente para formular una serie documental cuyos relatos, más allá de ser una denuncia, son empáticos, transmisores de conocimiento y valores, pues a través de ellos se puede conocer el origen del desplazamiento, el trayecto de su trama y la manera como muchos inmigrantes solucionan su historia de vida personal y familiar. Sin duda, este fenómeno humano histórico y siempre reactualizado aporta una visión narrativa audiovisual no solo de enunciado (comunicación, discurso), sino de enunciación (trama, texto, guion).

- Relacionamos estas audiovisualidades y subjetividades con las migraciones, por cuanto son maneras de ser, vivir y actuar. Se detectó que las tecnologías de la comunicación e información, las plataformas y redes sociales digitales son medios y mediaciones eficaces a través de las cuales los migrantes interactúan y construyen narrativas que transportan nuevas subjetividades (figuras 2 y 3).

Frontera sur

Puede ser que estemos inmigrando desde que nacimos y no encontremos reposo en esta tierra

Julio César Goyes (2021)

La primera jornada de rodaje tuvo lugar en las carreteras del sur de Nariño, vía Pedregal, Pilcuán, San Juan, Los Chilcos, Ipiales, Rumichaca (29 de agosto de 2022). El viaje del aeropuerto Chachagüí de Pasto a Ipiales dura dos horas y en su transcurso, a orillas del río Guáitara, entre abismos y montañas, era imposible no visualizar cientos de caminantes, la mayoría identificables como inmigrantes. Parejas, grupos de jóvenes, familias con niños, acompañados de perros, mochilas, maletas, talegas, carros de bebé. Fue necesario registrar el drama de estos caminantes, migrantes, exiliados y hablar con ellos a la intemperie. Decenas de hombres y mujeres, familias con niños, algunos bebés, eran transportados por camiones de carga durante tramos largos, vía Panamericana desde Bogotá a Ipiales, pasando por Cali, Popayán, Pasto y continúan el periplo cruzando otra frontera, esta vez la ecuatoriana, entrando a Tulcán-Carchi. Atraviesan pueblos y caseríos, soportan climas variados, la inclemencia del tiempo, la falta de recursos para menguar el hambre y, sobre todo, en muchos lugares, la indiferencia social y la xenofobia.

Las entrevistas y testimonios obtenidos en la región nariñense, territorio de frontera entre Ipiales (Colombia) y Tulcán (Ecuador) pertenecen, en su mayoría, a familias de migrantes venezolanos. Esto se debe a dos razones: la primera tiene que ver con el desenlace político que tuvo lugar en Venezuela desde 1997, cuando llegó al poder el Movimiento Bolivariano Revolucionario-2007. En este largo Gobierno hay una movilidad humana que fue en aumento y que es catalogada como la primera oleada, cuya característica básica es la migración de profesionales, en su mayoría profesores, investigadores y escritores. La segunda oleada coincide con el reemplazo en el poder de Nicolás Maduro ante el fallecimiento de Hugo Chávez. Se agudiza la crisis socioeconómica, cultural y política; el nuevo gobernante es más radical y menos empático. Esta segunda movilidad humana la componen, sobre todo, jóvenes trabajadores del sector comercial e industrial, especialmente de la construcción y la mecánica automovilística. La tercera oleada tiene que ver con la movilidad de familias nucleares, jóvenes, mujeres, algunas embarazadas, y niños.

Una característica que transfieren los migrantes entrevistados, respecto al tema del exilio por voluntad o condición política, es que la mayoría se inclina a favor del extinto gobierno de Chávez, pues enuncian que ese fue un buen momento y que entonces podían acceder al trabajo y a la educación; en cambio, culpan de su «exilio voluntario» al radicalismo del actual gobernante, aducen que Maduro perpetúa el legado del comandante Chávez sin tener la capacidad para hacerlo y acentúa el radicalismo socialista contradictoriamente, pues afirman que se cerraron las vías para el trabajo asalariado, sin solucionar el desempleo y dificultando el acceso a la educación, entre otros efectos de la crisis.

Estos testimonios, en principio, parecen opiniones viscerales más que pensamientos sosegados, pues mucho tiene que ver el contexto social y político de donde se encuentran; aunque tenga mucha razón, el análisis es débil, resentido, doloroso. Desde el Estado venezolano, en cambio, se habla desde otro punto de vista, pues consideran que quienes se van del país son quienes no están de acuerdo con la forma de gobierno dado que se intenta igualar lo social y equiparar la economía del pueblo, cerrar la brecha entre ricos y pobres, controlar el capital industrial acumulado en unos pocos, etc. Por esta razón, migran comerciantes que no quieren pagar impuestos, muchos delincuentes y corruptos, entre otros. Lo interesante de esto son los crudos contrastes, darse cuenta de que la realidad no está en blanco y negro, que hay matices y experiencias de vida complejas; por tanto, encontrar vías comunicativas —como el proyecto Relatos de Exilio— es estratégico para comprender lo que pasa o puede estar pasando en el país vecino, lo que pasa o está pasando en los países por donde los migrantes se desplazan. He aquí un nivel de transferencia de conocimiento intercultural asentado no en la academia, el saber periodístico y la investigación científica, sino en la experiencia de personas que escriben con sus cuerpos la historia.

[…] bueno, como le digo, la situación en el país es que vivimos una inflación y se convirtió en hiperinflación, situación de alimentación para los niños, situación de educación, situación de la calidad de vida, luz, agua, servicios públicos, horrible. Todo eso te hace venir de tu país a un sitio donde tú tengas mejor calidad de vida, que no puedes en tu país, y ni siquiera salir a vacacionar porque no te alcanza. Entonces, te influye psicológicamente, corporalmente, mira, anímicamente te descontrola todo tu sistema nervioso, es horrible [su esposa asiente con la cabeza y su rostro muestra tristeza]. Entonces, uno decide emigrar a un país donde haya medianamente mejores posibilidades de vida porque allá no es posible. Se ha muerto mucha gente de hambre, desnutrición, enfermedad que va a un hospital y no te atienden porque es la situación de Venezuela. Todo esto ha llevado a los médicos, hasta a los mismos maestros, a tener desidia porque no les pagan bien […]. Entonces caen como en desidia, o sea, eso es algo sistemático en Venezuela, horrible. No existían antes… (Carlos Villegas, migrante, Pastoral Social de Ipiales, 31 de agosto de 2023).

La segunda razón para focalizar a las familias de emigrantes, como lo hemos advertido, tiene que ver con que el desarrollo del proyecto Relatos del Exilio coincide con la tercera oleada; es decir, con la migración de familias nucleares: padre, madre, hijos e hijas.

Figura 4. Familias.

En las imágenes se encuentran: María Gabriela Aguilar García, Miguel Ángel Cuarecuco Caro; Juriangela Walmarr Vela, Justo y José Antonio Galarroga Pérez; Yosleidis Dayana

Villegas Manrique. Pastoral Social, Ipiales (fotografía de Julio César Goyes, agosto 30 de 2022).

Un aspecto característico de esta tercera oleada de migrantes es que, saliendo de Venezuela, se movilizan por Colombia hacia el Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Argentina; no obstante, retornan después de dos o tres años a Venezuela a visitar a sus familiares y parientes, no se quedan mucho tiempo en su tierra de origen y regresan por la ruta con nuevos inmigrantes, algunos —y es un síntoma irrefrenable— con el deseo de migrar hacia los Estados Unidos vía Panamá por la selva del Tapón del Darién (Morales, febrero 28 de 2022; DW, octubre 5 de 2022), vías a Centro América y México, con las consecuencias ya cartografiadas por muchos investigadores y periodistas, pues son rutas plagadas de desatención y xenofobia, enfermedades tropicales cuyas consecuencias son fatales, muchos mueren sin identificación.

El padre Vicente Legarda, director de la Pastoral Social de Ipiales, institución con más de 30 años de experiencia y albergue para migrantes, con un registro en archivo considerable, afirma que muchos pasan hasta tres o cuatro veces por el refugio. Muchos bebés y niños, por ejemplo, retornan crecidos, jóvenes, y vuelven a pasar cuando están maduros hacia el Cono Sur de nuevo. Esto indica una idea de migración cíclica y de una repetición traumática. Desde esta perspectiva, se puede hablar de una cultura de la migración que puede ser comprendida a la luz de varias teorías de las que se «pueden extraer elementos centrales que puedan servir para el tratamiento particular dentro de cada contexto y su dinámica, debido a que la migración tiene causas muy variadas y algunos efectos no fáciles de medir, lo cual implica gran complejidad» (Gómez, 2010, p. 83). A lo anterior, Anthony Fielding, citado por Joaquín Arango (2000), agrega que «quizá la migración sea otro concepto caótico que necesite ser desempaquetado», pues los contextos históricos y sociales, como ya se ha precisado, deben estudiarse por separado. El «desempaquetamiento», entonces, requiere una mejor integración de la teoría con la investigación empírica (Arango, 2000, p. 45-46). Por nuestra parte, diremos que la investigación creación audiovisual puede ayudar a esta singularización dado que atiende diversas fuentes y experiencias de personas concretas, sin perder el panorama que entraña la migración.

Figura 5. Padre Vicente Legarda. Pastoral Social de Ipiales (febrero 30, 2023).

El padre Vicente Legarda, frente al problema de la niñez y la educación que queda rota o negada, afirma que ellos intentan desarrollar métodos nuevos de aprendizaje más allá de la educación académica del aula o el bachillerato clásico, procesos más complejos y de calidad para poder atender a esta población heterogénea en edad, formación y psicología. Una educación desde sus capacidades y destrezas, nada fácil, pues los migrantes no se quedan mucho tiempo. Ante esta emergencia, que es de paso, en la Pastoral se dictan cursos y se realizan talleres, intentando que los migrantes desarrollen competencias y habilidades de sobrevivencia digna para que puedan resistir la cotidianidad y ser aceptados en los lugares por donde transitan o asientan.

Figura 6. Sede de la Pastoral Social de Ipiales (fotografías de Julio César Goyes).

La idea no es ser asistenciales con el refugio y el plato de comida —enfatiza el padre Legarda—, sino proporcionar esperanza a partir de explotar habilidades, talentos y el deseo de superación y resiliencia. De hecho, muchos migrantes, familias enteras, se han quedado en el lugar forjando emprendimientos.

La población de Ipiales acoge mucho, tal vez es donde menos xenofobia han tenido que vivir, donde menos rechazo han recibido pese al frío que no es nada amigable para ellos, pero reciben en contraposición ese calor humano. Si bien la gente sufre, lo compara con otros lugares, la gente de Ipiales acoge, no muestra un rechazo a la población y eso ha hecho que ellos se queden. No están todos bien, pero han logrado sobrevivir, se van estabilizando, hay personas que ya están muy bien en los estratos más altos de Ipiales como también, lógicamente, en barrios muy vulnerables donde está una gran mayoría. Entonces, independientemente de los estratos en los que están, es una gente que acoge y tal vez es eso lo que más valoran los emigrantes (padre Vicente Legarda, Ipiales, febrero 29 de 2023).

Teniendo en cuenta los marcadores y datos anteriores, optamos por cartografiar, memorializar y archivar testimonios y experiencias de familias, pues es un fenómeno de movilidad humana complejo, dramático y de especial atención dado que están involucrados dentro de esta población la niñez y la juventud.

Los entrevistados son un grupo focal en su mayoría trabajadores del sector de la construcción, panaderos y trabajadores independientes. Algunos, especialmente mujeres, han estudiado en la universidad licenciatura en Educación Primaria, alguno Educación Física y otro es militar. También hay perfiles con antecedentes de reclusión y problemas familiares. Los niños y niñas, cuyas edades oscilan entre 1 y 12 años, no fueron entrevistados por el derecho a su imagen y las normas de comunicación y difusión, pero permanecieron con sus padres y madres durante la entrevista, también fueron fotografiados con el consentimiento de los adultos. Este es el caso de la familia Duerto Guerrero, residenciada en Ipiales. Debinson Duerto, esposo de Andreína Guerrero dice:

Figura 7. Familia Duerto Guerrero. Parque San Felipe y barrio Gólgota, Ipiales (fotografías de Julio César Goyes, septiembre 1 de 2023).

Ella es licenciada en Educación Integral y yo también soy licenciado en Educación Física, pero yo nunca ejercí. Lo que hicimos es cubrir a los profesores cuando ellos no podían ir a clase, eso lo hacía y daba clase, pero no por un salario o un sueldo, pues nunca he ejercido la carrera como tal por la misma cuestión de que el sueldo no alcanza allá y pues tenía que trabajar por cuenta propia, ¿sí me entiende? [su expresión expresa tristeza tiene sus manos ocupadas para no dejar que lo que está contando lo afecte]. Los dos somos estudiados y pues acá estamos. Si toca enseñar lo que sé, pues lo enseño con mucho gusto y estamos para servirle y ayudarlos en cualquier cosita, pues estamos a la orden (Debinson Duerto, barrio Gólgota, Ipiales, septiembre 1 de 2023).

El caso de la Debinson Duerto y Yanir Andreina Guerrero Rosales, padres de dos hijos, es especial, por cuanto residen en un barrio popular de Ipiales. El padre, educador físico de profesión, tiene un taller de electrodomésticos, y la madre y su hija mayor venden café con empanadas (a la manera venezolana) en las calles de la ciudad. Fueron entrevistados en su hábitat, es decir, donde decidieron quedarse e integrarse trabajando. Sus dos hijos son el ancla y punta de lanza para encontrar dignidad en sus vidas.

Yo comencé hace como 22 días con dos termos que me traje de Bogotá. Comencé con dos termos y una tacita plástica donde cargaba los pancitos. Solamente empecé con panes de jamón y queso, y ya luego pude reunir y me compré la cajita. Comencé a meter pancito de piña y esta semana que va en curso comencé con las empanadas. Reuní y me compré también dos termos más y con ganas de comprarme dos termos más para tener variedad porque a veces, en el recorrido que hacemos desde la casa hasta acá, cuando llegamos aquí a la plaza ya no tenemos nada y toca volver a salir corriendo a hacer más. Entonces, cuando llegamos ya la gente ha comprado a otros, entonces lo ideal es salir bien armado de la casa para no tener que perder tiempo. Dios mediante vamos a poder comprar un carrito también que le facilita a uno el trabajo porque ya no habría ni siquiera necesidad de que la niña saliera conmigo, podría salir yo sola (Yanir Andreina Guerrero Rosales, plaza San Felipe, Ipiales, septiembre 1 de 2023).

Ante la pregunta de qué se puede aprender o qué experiencia se ha acumulado para poder ser reconocidos, Andreina responde:

Se aprende a que no todo debe salir malo, porque usted conoce mucha gente buena y gente que pues de repente tiene cierto recelo, pero eso también le enseña uno a demostrar que no todo el mundo es igual, que uno tiene que dar su mejor cara y siempre demostrar que no todas las personas vienen a lo mismo, sino que vienen a sacar la cara por Venezuela y que vienen no a inspirar lástima, sino a que la gente les dé un voto de confianza. Que no lo tilden a uno por lo que han hecho los demás, sino a demostrar que no todo el mundo viene a lo mismo. Aunque el camino no es fácil, tampoco es imposible. Siempre lo que uno debe tener es la mente positiva de que hoy sí voy a hacerlo, por ejemplo, en mi caso, que hoy sí voy a vender, hoy sí me va a ir bien, mañana va a ser mejor, eso es lo que tiene uno todos los días que mentalizarse. Mientras usted esté bien, usted siempre anda con una buena cara y demuestra lo que yo digo, por mi experiencia, muchas personas me dicen «usted es de esas que le gusta chambiar [trabajar]». Yo le digo «sí claro, yo no vine acá para que nadie me regalé nada, ni nada por el estilo, vine a trabajar para llevarme mis cosas muy trabajaditas y muy luchada eso sí, es lo que yo vine hacer acá en Colombia». En el caso de que me hubiera tocado ir a otro país, haría exactamente lo mismo (Yanir Andreina Guerrero Rosales, plaza San Felipe, Ipiales, septiembre 1 de 2023).

Esta inmigrante muestra fortaleza para encarar la adversidad, oírla interactuar en la entrevista transfiere estados de ánimo positivos, es un aliciente en personas que viven en comunidades donde el desempleo y la pobreza campean. Muchas mujeres y hombres admiran su forma de actuar, es un ejemplo que impulsa a tomar decisiones para emprender algún tipo de trabajo, servicio social, actividad comunitaria o barrial. Cualquier ocupación que fortalezca la autoestima, aunque sea temporal, los beneficia.

Es relevante volver a anotar que todas estas familias se comunican con sus parientes y amigos a través de las redes sociales, especialmente Facebook e Instagram, plataformas que visibilizan sus viajes, su drama y experiencia migrante. Es así como Andreina, por ejemplo, mantiene contacto con su familia y amigas en su país natal, no puede regresar en tanto no ahorre dinero. Guarda la esperanza de reunirse pronto con ellos y hacer emprendimiento.

La Patagonia y la psicología minera

Otras causas para la migración tienen que ver con la búsqueda de formas de realización personal y profesional, estudios complementarios, reacomodación cultural e integración a nuevos modelos de acción social, ambiental, comunitaria y política. En estos casos, la migración transita por otros niveles, no exentos de obstáculos y traumas. Se migra con permiso de los consulados, con visa de estudiante, como becarios de los gobiernos para educarse en universidades estatales.

Las ciudades donde originalmente llegan, generalmente, no son donde se instalan para vivir, suelen ser estancias pasajeras y estratégicas desde donde se planean los desplazamientos más estables, algunos finales. Desde luego que esta migración conlleva razones, causas, deseos incontrolables: educación costosa en el país de origen, pocas oportunidades de trabajo, deficiente apoyo para la realización personal, zozobra por las violencias políticas y sociales como el narcotráfico, incertidumbre por el futuro, persecución política o simplemente deseos de realizar sueños. En el caso de Colombia, esta migración es histórica y, aunque se han firmado procesos de paz y probado programas de rehabilitación del tejido social, su implementación necesita tiempo, entereza, voluntad política para atenuarse y erradicarse.

En la propuesta Relatos del Exilio, se retrató el exilio colombiano en el territorio de la República Argentina, país que guarda algunas similitudes histórico-políticas con Colombia, pero que se distancia en procesos democráticos, culturales y de desarrollo en su economía, industria y educación. El arribo de ciudadanos colombianos a Argentina es constante, sobre todo a Buenos Aires, pero, como ya se manifestó, es desde esta ciudad capital donde los inmigrantes llegan a estudiar y trabajar, y desde allí buscan estabilidad en algún otro punto de su geografía. Este es el caso de migrantes colombianas en Argentina: una en la Patagonia Austral y la otra en Delta El Tigre.

Yo no migro por dejar atrás la guerra, siendo colombiana a mí la guerra me tocó verla por la televisión. Una cosa son los enfrentamientos en la selva y en estas zonas alejadas, y otra cosa es lo que me pasaba un poco más cerca. Yo recuerdo cuando mataron a [Jaime] Garzón. Tremendo, recuerdo que ese día no había colegio, era fin de semana. Yo iba en un auto y escuchaba la noticia en la radio que decía «iba en un auto» y yo iba en un auto. Después de haberlo visto tantas veces en la televisión haciéndonos reír, haciendo críticas a ese pasatiempo, a veces la guerra es un pasatiempo. Yo recuerdo ver a mi mamá al frente de las noticias llorando. Yo lo veo, está lejos, pero toca en el alma. Yo me fui de Colombia porque pude, como una cuestión de potencia positiva (Jessica Quiroga, Patagonia, febrero 21 de 2023).

Río Turbio y 28 de Noviembre

Jessica Quiroga Gónima migró porque había que hacerlo, «una cuestión de potencia positiva», dice. Tenía que buscarle otro horizonte a sus ojos claros que estaban en medio de una guerra vista por televisión, pero afectada, sin duda, lo que Freud llamó el malestar de la cultura8. En el conflicto político y la cruzada de violencia, las personas no necesitan tener contacto directo, porque toda la atmósfera está contaminada y la voluntad es doblegada finalmente. No obstante, no fue así para esta joven licenciada en Psicología y radicada en la Provincia de Santa Cruz, La Patagonia, más precisamente en la tierra de los cóndores. Esta población, donde vive desde hace más de tres años, se encuentra ubicada al filo de la cordillera de los Andes, uno de los últimos centros urbanos del continente. Jessica, como psicóloga, desempeña su actividad laboral en el Hospital Distrital de San Lucas, perteneciente a la localidad minera de 28 de Noviembre, a 12 kilómetros de Río Turbio, territorio minero. Ella es parte de un pequeño grupo de jóvenes profesionales colombianos que ha elegido esta remota latitud para formar sus familias en busca de un tiempo más próspero. De hecho, Jessica, convive con un joven lugareño con el que tiene un hijo y ha conformado una familia.

Jessica es una mujer decidida y segura de sí misma. «Yo vivo y siento con orgullo el ser extranjera porque tengo una base de seguridad en mi crianza, que es la educación en casa que recibí de mis padres» (febrero 21 de 2023), enfatiza. Cuando cuenta que siempre la identifican como migrante, pero que su capacidad de adaptación la hace respetar las reglas del lugar y tener reconocimiento de la gente; comprende que la travesía le ha forjado una experiencia en donde encontrarse a sí misma, reconocer su dignidad y merecer respeto.

Figura 8. Jessica Quiroga y su familia. Patagonía (fotografías de Julio César Goyes, febrero 21 de 2023).

Es interesante el caso de esta pareja, realmente se han integrado interculturalmente, guardando distancia crítica frente a la cultura y el modo de vida de los lugares de donde son, cada uno, oriundos. Han aprendido a diferenciar sus territorios e intentan construir el propio con el fin de tener una buena vida. Jessica vivió y estudió en la ciudad de Buenos Aires y luego, por influencia de una amiga, se desplazó a la Patagonia. Ha hecho buena etnografía del lugar donde habita y donde trabaja: describe muy bien el ambiente, las familias, los jóvenes; diagnostica el machismo, los problemas de depresión, el incesto, el clima claustrofóbico, el frío particular del lugar tan alejado del centro del país. Tanto 28 de Noviembre como Río Turbio son pueblos mineros establecidos en una cuenca carbonífera, cuya ritualidad religiosa se conecta con Santa María de la Paz y Santa Bárbara, esta última patrona de los mineros que mantienen vivo el mito de que ninguna mujer puede entrar a las minas, excepto en ciertas festividades.

Jessica habla de su fascinación por el paisaje, de la apacible vida en el lugar comparada con las ciudades masificadas, bullosas y estresantes. Contrasta el entorno donde actualmente vive con Cali, en Colombia, donde nació. Cali es una hermosa ciudad con tres millones de habitantes, de clima caliente tropical y donde tiene lugar el ritmo musical de la salsa. La ciudad está rodeada de farallones y es alegre y bullosa. Jessica cuenta cómo, a través de su trabajo, interviene en la comunidad, se preocupa por el bienestar, sobre todo de los jóvenes, y expresa el deseo de hacer su mejor esfuerzo por encontrar lo mejor para las gentes del pueblo. Agradece la acogida y confianza que los lugareños le han proporcionado, su relación con un habitante de allí la ha integrado a la comunidad. Siente que pertenece a este lugar, que allí está llevando a cabo algo importante y que, de alguna manera, está cumpliendo con sus propósitos vitales de realizarse como persona y mujer. Piensa acerca de que el ser humano no necesita muchas cosas para vivir bien, enfatiza en la sobriedad y la sencillez, critica la sociedad de consumo.

Por su parte, Cristian Diego Bonetto, su compañero sentimental habla de cómo su mujer se ha hecho querer de la familia y la comunidad; reconoce el apoyo que ella le ha brindado para que él pueda salir de su encierro lugareño y superar su estado de ensimismamiento; agradece el impulso para viajar y ver otras posibilidades culturales. «Ella es mi compañera, la que me apoya siempre. Es una guerrera, está en todas las situaciones», enfatiza, Cristian. De hecho, es una pareja que ha viajado por varios países latinoamericanos y europeos. Jessica tiene una hermana viviendo desde hace mucho tiempo en Suiza; sus padres viven en Cali y los visita cuando le es posible.

Cristian Diego, hincha de fútbol, tiene ideas conservadoras con respecto a la familia y la política; critica la situación de orden público y social de Colombia y dice que, aunque le gusta Cali, la ciudad de Jessica, no le gustaría vivir en semejante calor (trópico) y menos con la situación política de guerrilla y narcotráfico que acontece en este país; pareciera desconocer la realidad argentina. Suele ocurrir que la perspectiva endógena no deja ver lo propio. Es un joven simpático, amable y sencillo, tiene muchos planes para el futuro de su familia.

La casa de barro y el wifi en el delta del Tigre

Yo viajé por Colombia y viví la guerra en carne propia, viví lo que un campesino vivía, los toques de queda y todo eso que no podía salir. Cuando me fui, la verdad, me sentí cobarde, me sentí como que estaba dejando mi pueblo en esa guerra, pero me di cuenta de que podía hacer más afuera que adentro. Siendo documentalista, me exponía al hacer cosas dentro de Colombia y una de mis motivaciones fue justamente eso, salir de Colombia para buscar ayuda, para ver otras formas y después volver y hacer cosas allí. Justamente ahora estoy trabajando en derechos humanos, aprendiendo de todo el legado que hay acá en la lucha social argentina, que es el país que más genocidas ha metido a la cárcel y aprendiendo de esa lucha, también fortaleciendo la lucha de allá, así que se hacen conexiones todo el tiempo, porque no somos Colombia o Argentina o Brasil, somos Latinoamérica, y si lo vemos así nos fortalecemos entre todos (Lorena Martínez, febrero 24 de 2023).

Este caso es el de una joven madre que emprendió su exilio siendo una adolescente. Se trata de Lorena Martínez, una bogotana que estudió en la Universidad de Buenos Aires, recibió su título de grado en Diseño de Imagen y Sonido y actualmente se desarrolla como profesional de los medios. Eligió para radicarse hace 16 años el delta del río Paraná, en la zona denominada El Tigre. Es una defensora de los derechos humanos y el entorno natural. Comunica su saber adquirido con eficacia:

Es mi lugar en el mundo porque he conectado con la naturaleza y también con lo que quiero ser, con mi profesión, con mi camino. He encontrado un camino hermoso y sé que ese camino tiene que ver con Latinoamérica, conectando con lo ancestral y con el hecho de que todos somos parte del Tahuantinsuyo, como lo llamaban los incas (febrero 24 de 2023).

Figura 9. Lorena Martínez, municipio El Tigre, Buenos Aires (fotografías de Julio César Goyes, febrero 24 de 2023).

Lorena, al igual que Jessica, está muy segura de sus valores y de lo aprendido en la travesía para llegar donde está. Tiene dos hijas y está separada de su pareja, quien vive cerca de allí. Ella procede del altiplano cundiboyacense de Colombia, región de montañas y clima frío, territorio mítico del agua; es agrícola, de bellos paisajes y de fabulosas artesanías. Entre sus pueblos se destaca Ráquira, población que se asienta sobre una tierra de barro fino, donde abunda la cerámica y las viviendas en barro de increíble ejecución manual y belleza en sus formas y acabados. Esto es importante porque se relaciona con la acción y el acto que Lorena promueve en la localidad, denominada Montaña Rusa, en el municipio El Tigre. Nos cuenta que una de sus abuelas procede de Ráquira y que ella le enseñó a curar con yerbas.

Figura 10. Lorena Martínez, municipio El Tigre, río Sarmiento, Buenos Aires (fotografías de Julio César Goyes, febrero 24 de 2023).

Lorena es lideresa en una comunidad de fuerte influencia femenina, pues la defensa de los derechos humanos las define, la solidaridad las une. Hay una filosofía de entrega a la mediación terrenal a partir de la Pachamama Raymi, que es una ritualidad ancestral de los Andes de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Perú. Pachamama quiere decir ‘Madre Tierra’. La celebración consta de ofrendas y rituales con elementos naturales (tubérculos, frutas, cereales, flores, chicha, hojas de coca y tabaco, entre otros), principios de reciprocidad de la cosmovisión andina, intercambios, trueques, bailes, cantos, etc. Es una cosmovisión de defensa al medio ambiente, ecológica y de empalme con el buen vivir, no con el vivir bien de los centros urbanos.

Mis hijas nacieron acá en Argentina, la mayor nació en El Tigre, en el hospital, y la menor nació acá en casa con 3 parteras. Bueno, al tener a mi hija acá en la casa como que conecté con todo lo que es ancestral y con las mujeres, con esa fortaleza femenina de dejar decretos, mandatos, competencias y más bien fortalecernos entre nosotras. Entonces vengo compartiendo con unas mujeres de acá, que nos juntamos para cantar y compartir en círculo. La verdad que esa forma fortalece muchísimo, la cosmovisión andina se trata de esto, de la comunidad, la comunidad te sostiene y te fortalece. Cuando nació mi hija menor vinieron ellas y me regalaron una manta, cada una tejió un cuadrado y lo unieron, es como tejer las relaciones. Entonces vinieron, me entregaron la manta y eso para mí fue como ese círculo que se va forjando, nosotros acá en el Delta creamos de forma comunitaria, nos juntamos algunos días a hablar de la paternidad, hablar de estereotipos o mandatos de la media naranja. Yo no conozco a una media naranja, yo soy una naranja completa, soy un ser completo y, en tal caso, soy una banana, pero es importante uno sentirse completo y amarse a uno mismo, porque si no sanas o trabajas en cosas que tú tienes vas a buscar las carencias en el otro y los vínculos y las relaciones van a ser muy difíciles. Entonces, si uno trabaja y tiene esa visión va sacando todos esos mandatos, puede ser su mejor versión y eso es lo que yo estoy buscando también (Lorena Martínez, febrero 24 de 2023).

Figura 11. Lorena Martínez, municipio El Tigre, río Sarmiento, Buenos Aires (fotografías de Julio César Goyes, febrero 24 de 2023).

Con la ayuda de sus vecinas y la comunidad, Lorena reconstruye su casa a orillas del río Sarmiento, pues la casa anterior se quemó por un desperfecto eléctrico. La casa actual la construye con elementos tradicionales: bahareque, palmas, madera, barro, adobe, botellas, esteras. Se sitúa en medio del bosque al filo del río. Lorena tiene una filosofía de vida coherente que le permite adaptarse y jalonar proyectos. La idea de evitar las ciudades tumultuosas es un tanto parecida a la de Jessica, que vive en la Patagonia Austral. Es curioso cómo la migración desarrolla valores como el despojo de elementos ornamentales y consumistas, como la simpleza en el vivir que puede ser un modelo de vida posible; estar bien con lo mínimo, sin preocuparse por la apariencia burguesa o por las formas sociales del mercado y la cultura citadina. Lorena se diferencia de Jessica en que es radical en su forma de pensar feminista, su activismo ambiental y comunitario. No obstante, hibrida tecnologías, por ejemplo, entre escaparates de madera construidos por ella y otros que le han sido obsequiados tiene un computador portátil y de una columna de madera cuelga un router wifi, con el que se conecta con sus familiares y amigos, se mantiene informada del mundo, sino a través del cual realiza su trabajo online, pues monta y edita piezas audiovisuales, sobre todo sonoras, en la que es especialista; con estas tareas subsiste económicamente. Lorena tiene conciencia de su estilo de vida, lo promueve, lo desarrolla, su concentración en el sonido y la voz es comunal, pues afirma el valor de la palabra y el ethos que esta transporta; de allí la potencia de su oralidad:

Siento que vivimos en la cultura del ojo, la sociedad occidental te enseña a través de imágenes y todo el tiempo es un bombardeo de imágenes. Uno de mis propósitos es rescatar el sonido, lo importante que es la cultura de la escucha, el paisaje sonoro, los sonidos que nos rodean, nos influyen; no es lo mismo escuchar una lancha a motor que escuchar los pájaros o los grillos. Siento que es importante darnos cuenta de que los sonidos nos afectan y trabajar en la cultura de la escucha. Antiguamente escuchábamos radio teatro, desde la panza estamos escuchando, el auditivo es el sistema que primero se desarrolla y, entonces, es reimportante darnos cuenta de eso. Si bien en la ciudad estamos rodeados de un montón de ruidos y demás, es bueno ser conscientes y valorar cuando estamos en espacios donde podamos valorar ese paisaje sonoro. Por ejemplo los mantras, todos esos sonidos influyen, entonces hay culturas donde tienen en cuenta eso y lo usan como herramientas a su favor. Entonces, la cultura de la escucha y el paisaje sonoro son dos conceptos que está bueno implementarlos en nuestra vida (Lorena Martínez, febrero 24 de 2023).

Hay una hibridación de tecnologías, de materiales tradicionales e industriales, de culturas ancestrales y posmodernas. Esta inmigrante está conectada a la tierra pero también vía internet con el mundo. Convive con sus dos pequeñas hijas que estudian en la ciudad de Buenos Aires, un barco-bus las recoge diariamente. Lorena se considera una especie de curandera iniciada, está en pleno aprendizaje, retoma de su abuela y de su madre el conocimiento de las plantas del bosque para curar diversos malestares, tanto físicos como anímicos. Tiene una tambora, una marimba de chonta, libros y una canoa con la cual se transporta alrededor del puerto, la Montaña Rusa, pues para salir a la ciudad está el barco-bus que conecta el puerto del río con el muelle del municipio El Tigre.

Descolonizarte Teatro

Es una idea hermosa que cualquier persona puede hacer teatro, igual de válido y bueno. El enfoque está en el proceso. El producto final debe poder ayudar a compartir. He llevado este método y trabajado con muchas organizaciones y comunidades. (Nadia Garzón, noviembre 26, 2022).

Figura 12. Nadia Garzón. (fotografía de Julio César Goyes, noviembre 26 de 2022).

La cita de Nadia Garzón introduce su propia biopic, puesto que no la mueve una posición de conmiseración a los inmigrantes, sino la convivencia entre diferentes, la participación con los instituidos, pues muchos de ellos ven a los inmigrantes como intrusos que portan amenaza. Hay razones suficientes para emprender tareas expresivas, vitales, performáticas a través del teatro.

Nadia es una colombiana que migró en 1999 a New Jersey con su mamá y su hermana. Nadia llegó inicialmente con el objetivo de continuar sus estudios, pero se encontró con muchas dificultades económicas y migratorias. Debido a la crisis económica de su familia, tuvo que cambiar de ciudad y viajar a Orlando, Florida, donde residía su hermana quien le brindó apoyo. Trabajó inicialmente en organizaciones no gubernamentales, después en bufetes de abogados y con grupos de teatro locales. Insistió mucho hasta obtener un cupo en el Seminole State College para estudiar Teatro y, posteriormente, ingresó a University of Central Florida (UCF) para estudiar Sociología y Teatro. También cursó una maestría en Estudios Liberales en Rollins College.

Además de los estudios superiores, Nadia recibió capacitación en improvisación en el SAK Comedy Lab, donde participó durante varios años como improvisadora para GenS e Improv Español de SAK. Además, se formó en títeres cuando comenzó a trabajar para Michel Lee Puppets. Ha actuado, dirigido y escrito para esta organización. La experiencia de actuación de Nadia también incluye trabajo frente a la cámara y varios papeles en Universal Studios Florida, Sleuths Mystery Dinner Theatre y Walt Disney World, y su papel de vocera de Univisión Orlando.

Figura 13. Nadia Garzón. Orlando, Estados Unidos. Fusion Fest (fotografía de Julio César Goyes, noviembre 25 y 26 de 2022).

Estados Unidos es un país donde se impone un eurocentrismo y la hegemonía blanca. El inmigrante, para entrar, deja atrás sus tradiciones para encajar y sobrevivir. ¿Qué significa migrar a Estados Unidos? Todo depende de cuándo y a quién se le pregunte. Se trata de reconstruirse por haber dejado atrás la cultura, por eso es importante rescatarla. Es un cambio muy fuerte. Mucha gente no puede, no le gusta y nunca se acomoda y, a otra, le encanta. Una definición única es imposible (Nadia Garzón, noviembre 26 de 2022).

El compromiso de Nadia con las artes va más allá de aparecer en el escenario. Nadia cree que el arte puede ser un arma poderosa contra la opresión. Ella lo considera crucial en la educación y en la lucha por la justicia. El arte puede transformar individuos, comunidades y realidades sociales. Los ejemplos de inmigrantes cuya manera, más allá de integrarse a la sociedad a la que llegan, es hacer balance, crítica y solidaridad con otros migrantes, situaciones que abundan. El arte y sus diversas expresiones son espacios de creatividad donde la memoria y el cuerpo se destraumatizan en beneficio de encontrar un relato posible de vida y buen vivir (no de vivir bien).

Al inicio de este ensayo hemos hablado de las resonancias que tejen las audiovisualidades (cine, video, televisión, redes sociales) con las oleadas migratorias, con sus dramas, experiencias y deseos. Se aprende a vivir superando las experiencias difíciles por medio de psicoterapias creativas y, aunque muchos no son artistas, los que son o deciden dedicarse al arte terminan asumiendo la vida como arte y el arte como la vida. Esto no es evasión, sino resiliencia e incluso reexistencia, posibilidad de crear una realidad posible donde habitar como ciudadanos del mundo.

Desde niña me gustó mucho el teatro y estar en el escenario [se ríe]. Soy la hija del medio. En la academia me di cuenta de que esto era lo que me gustaba. El cambio social vino porque descubrí lo que el teatro hizo por mí. ¿Qué puedo hacer para cambiar el mundo? Comprendí que con el teatro puedo ayudar, puedo comunicar y usar mi cuerpo como catalizador, vibrar con el espectador, usar esta herramienta para trabajar con la empatía (Nadia Garzón, noviembre 26 de 2022).

Nadia trabaja con comunidades y organizaciones, dentro y fuera de los Estados Unidos, facilitando procesos artísticos/sociales que utilizan el teatro como herramienta para el cambio social. En su trabajo, Nadia incorpora varias técnicas y diferentes tipos de arte, incluido el teatro del oprimido, una técnica que profundizó durante su tiempo en el CTO de Augusto Boal, Centro para el Teatro del Oprimido en Río de Janeiro, Brasil, donde estudió. Sus talleres y procesos exploran las opresiones y los problemas sociales, y se enfocan en el cambio personal y social9.

Actualmente, Nadia tiene una compañía de teatro que lleva por nombre Descolonizarte Teatro. En septiembre 24 presentó su más reciente producción con dos adaptaciones: La maestra y El delantal blanco, en el centro cultural Timukua, Orlando Florida10. Las obras son una muestra de su compromiso por llevar la representación latinoamericana en escenarios norteamericanos, además de colonizar públicos que den cabida a las perspectivas del sur, de allí su idea de descolonización. Fue interesante ver en el público personas que no hablaban español. El 23 de octubre, en una clase de Teatro en Rollings College, asistieron dos migrantes mexicanas conversando con estudiantes sobre los procesos migratorios para ilegales, las experiencias de vida en Estados Unidos y las dificultades para consolidar una vida como ciudadano con derechos en un país extranjero. Es interesante ver la recepción que tuvieron y las preguntas que hicieron los estudiantes. Varios de ellos hablaban español muy fluido. Nadia tiene conciencia de su devenir como extranjera y migrante, sabe que no es fácil anclar como ciudadana y recomenzar sin más. Es un proceso nada fácil, pero posible:

El cambio social comienza desde el cambio individual, pero no se puede hacer solo. Para las personas inmigrantes, el viaje deja mucho trauma y heridas. Tienen que poder nombrarse, verse y luego sanarse. Hay un dolor detrás de la historia de migración, la familia que se deja, no poder regresar (Nadia Garzón, noviembre 26 de 2022).

Lo que exterioriza esta colombiana está más allá de un objetivo individual, de allí el teatro, esa tras escena o escena fantasmática que aviva el desarraigo y ese escenario hacia los otros. Es reconstrucción grupal, mirada colectiva, avanzada crítica. Regresar al país de origen es un deseo inevitable que la realidad parece controlar o modular, pero el teatro lo sublima dibujando un horizonte de vida en una aquí y ahora concretos.

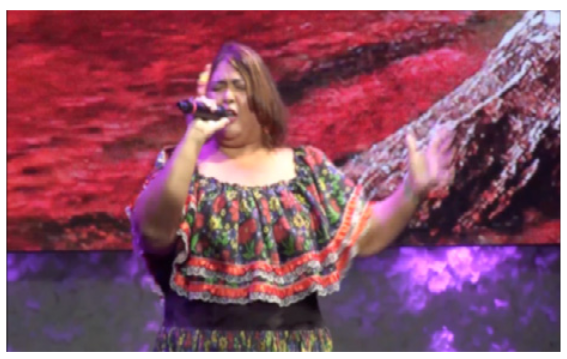

«La voz más linda de Venezuela»

Con un corazón que sé que no me cabe en el pecho, cuando lo doy todo es porque lo doy todo, sin esperar absolutamente nada a cambio. Confió, creo que venimos a este mundo solos, sin nada y sin nada nos vamos, no me apego absolutamente a nada material y creo que todo en la vida es pasajero, ya dentro de 5 minutos esto es pasado. Esa soy yo. (Yuribel Alemán, diciembre 19 de 2022).

Figura 14. Yuribel Alemán. Orlando, Estados Unidos (fotografía de Javier Olarte, diciembre 19 de 2022).

Yuribel Alemán es una cantante venezolana que emigró a Estados Unidos en 2020, debido a problemas económicos y a la situación sociopolítica en su país de origen. Ella nació en Mene de Mauroa, estado Falcón. Comienza su carrera artística en los festivales escolares, regionales y nacionales. Es cantante de música folclórica con formación profesional. Tiene una licenciatura en Música, una maestría en Administración de Empresas y estudios en Gestión Cultural.

Yuribel se radicó en Orlando, Florida, luego de dejar a sus padres y hermanos en Caracas. Salió del país minutos antes del cierre de frontera entre Colombia y Venezuela en compañía de su hija menor, en 2015, año que marcó los inicios de la situación migratoria de Venezuela. Su esposo y su hijo mayor habían salido un mes antes previendo los cierres fronterizos. Durante la pandemia, fallecieron cinco miembros de su familia en Venezuela, entre ellos su padre, situación que la llevó a una profunda depresión de la cual no se ha repuesto. Actualmente, trabaja con la cadena de hoteles NH Collection, donde tiene diversas responsabilidades en el hospedaje de turistas. Tiene una visa P1 exclusiva para artistas, condición que le ha permitido continuar con su actividad artística y también le permite trabajar en otros oficios.

Figura 15. Yuribel Alemán, Adolfo Medina (esposo) y su madre. Orlando, Estados Unidos (fotografías de Javier Olarte, diciembre 19 de 2022).

Con el transcurrir de los años participa en el festival en honor a Pedro Emilio Sánchez, en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, en 1991. De manera que viaja con el cantautor más reconocido de Zulia, el señor Rafael Rincón González y la doctora Beatriz Padrón de Colina. Gentilmente, estas personas la llevaron a participar por su estado Falcón. Una vez allí, conoce a los señores Claret Rodríguez, Eleazar Silva y Ricardo García, folkloristas, y con ellos se pasea por varios festivales, entre ellos: Cimarrón de Oro, Puerto Ayacucho, Amazonas; Panoja de Oro, Valle de la Pascua, Guárico; Festival de San Simón, Maturín, Monagas; Voz Internacional del Alma Llanera, San Fernando de Apure, Apure; Festival Internacional de San Martín, en el departamento del Meta, Colombia; Festival Coroba de Oro, Cúpira, Miranda; Festival Mazorca de Oro, Las Mercedes del Llano, Guárico; Festival Panoja de Diamante, Valle de la Pascua, Guárico; obteniendo el primer lugar en cada uno de ellos, con el tema «Hace falta amor», cuya letra y música es del reconocido compositor venezolano Antonio Ranallo.

De esta manera, surge la oportunidad de grabar su primera producción discográfica, llamada Son sentimientos, tema sugerido por el poeta y locutor José Alí Moleiro, con el sello disquero Montaña Récords, quien distribuye para Colombia y Venezuela. Logró obtener los primeros lugares en las emisoras de ambos países. Su segunda producción, Me enamoré, le permite seguir llevando la música a todos los rincones de Venezuela y de varios países, siendo invitada a través de las agregadurías culturales de las embajadas de Venezuela y Canadá. Yuribel tiene una gratitud enorme por quienes la han acogido y reafirmado como persona y como artista. Su canto y arte la dignifica más allá de ser inmigrante, extranjera, intrusa; como artista comparte su arte musical en cualquier parte del mundo. El folclor llanero venezolano le corre por las venas, de allí que ser inmigrante, en este caso, es ser embajadora de su país y de su cultura. Es notable el desdoblamiento en su narrativa, pues habla de ella como si fuera otra; de hecho, es otra, por allí entra su resiliencia escenificando su yo como un nuevo sujeto posible. La migración redefine identidades, pero también consolida diferencias, de suerte que la subjetividad adquiere matices y se empeña en otras narrativas:

Hay una riqueza que es incontable, el saber que existe alguien en cualquier parte del mundo que abre sus puertas para Yuribel Alemán, eso no tiene precio, eso no tiene un valor específico monetario, eso vale la vida, vale la dedicación, vale el saber que lo que sembraste sigue y que el paso musical de Yuribel Alemán por el mundo fue sin ningún interés monetario, pero sí para hacer saber y hacer sentir nuestra música, eso es parte de los sueños y eso es parte de los no límites de Yuribel. Llevar el arpa por primera vez al mundo asiático, específicamente a Hong Kong, llevar el arpa a Australia, llevar el arpa y el canto llanero al mundo Árabe no tiene precio. Muchos soñadores como yo se sumaron a este sueño para llevar el folclor a rinconcitos del mundo, solamente me faltó visitar un solo continente: África. No pudimos llegar, estábamos invitados a South África y no pudimos llegar por el ébola, lamentablemente, pero nos dejaron en Europa llevando este mensaje musical (Yuribel Alemán, diciembre 19 de 2022).

Hace un alto en sus giras y se dedica a culminar sus estudios para optar al título de licenciada en Música, en la Universidad Católica Cecilio Acosta, en Maracaibo. Presentó un trabajo dedicado al Carrao de Palmarito y su aporte al folclor, el joropo y sus variantes. Fue asesorada por Alejandro López y Jesús Colmenares. Sigue trabajando en el sector cultural, pero esta vez, coordinando la Dirección de la Fundación Cultural de Cabimas, estado Zulia, por un periodo de seis años. Se prepara académicamente como diplomada en Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, en la Universidad Alonso de Ojeda, formando parte de la primera promoción de esta casa de estudios, y está por egresar como magíster en Recursos Humanos, en la Universidad Rafael María Baralt.

Yuribel fue invitada a participar en la edición especial del Festival Panoja de Oro, al celebrarse la xxv edición, de modo que logró nuevamente la Panoja de Diamante en esta oportunidad. Nuevamente siente la nostalgia y recuerdos vividos junto a tantos artistas durante la participación en los festivales. Sumando la inquietud de su amigo José Archila, presenta este nuevo trabajo discográfico titulado Soy, junto con Gailabi Jiménez y Hebert Rodríguez en el bajo; Ramón Mota, Francisco Javier Yoris e Ibsen Rodríguez en el cuatro; Héctor Eduardo Silva y Ernesto Laya en las Maracas.

En 2017, representó a Venezuela en los encuentros de diálogos interculturales realizados en la ciudad de Biel, Suiza, y también en Ginebra. Al igual, visita Francia, Alemania y España, haciendo presentaciones musicales del folclor venezolano. Ha sido jurado de varios festivales de canto a nivel nacional e internacional y todavía es recordada en el folclor como «la voz más linda de Venezuela». La migración es una condición, una decisión y una acción. Un día tuvo que «dejar la patria» como dice ella, salir de Venezuela con su familia con el futuro de sus hijos en mente, por ello se nota la ironía en sus palabras, la crítica a los sistemas políticos, a la sociedad xenófoba, aunque ella en sí misma no haya padecido discriminación. Con esa claridad forja la esperanza:

Vivencialmente no lo he percibido, a mí particularmente no me ha pasado, más uno ve los noticieros acá y sí ve un tinte de rechazo a los venezolanos, tal vez por eso la invitación a que no hagamos daños, a que aprendamos de este país y este sistema. Que esta sea una oportunidad para que sepan que todos los que hemos entrado legal o ilegalmente a este país, pues aquí nos conocen el historial a cada uno, no crean que estamos ocultos, todo lo contrario, tenemos una etiqueta, como una vez la tuvo Colombia o la tuvo Perú o la tuvo México, todos tenemos una etiqueta en este país. Pero, particularmente, yo no la he sentido, yo no la he vivido gracias a Dios y yo creo que todo va a depender del comportamiento de cada uno (Yuribel Alemán, diciembre 19 de 2022).

Transferencia de conocimiento y aprendizaje social

En el ámbito de la formación académica, en particular en el nivel universitario, las actividades vinculadas a la investigación son muy importantes debido a dos razones: la actualización y la innovación. Es decir, la investigación en este nivel debe aportar a la constante actualización del conocimiento y los contenidos a dictar en los currículos, programas y planes de estudios. Dado que con la actualización no es suficiente, el conocimiento que se genera en este ámbito también debe ser motor para el pensamiento innovador y, por lo tanto, actor principal en la colaboración para el avance y desarrollo de todos los campos del saber y del hacer. La investigación académica universitaria debe ser un socio, un cómplice en las estrategias de desarrollo de los países, marcando el rumbo y asumiendo nuevos desafíos.

Frente a la posibilidad que ofrece la Universidad Nacional de Colombia de presentar propuestas para realizar proyectos de investigación-creación nace Relatos del Exilio, que se enfoca en el tema de las migraciones a través de un registro de género documental etnográfico. Dado que el resultado, de acuerdo con las condiciones de la convocatoria, debe ser una obra de creación y, considerando los campos profesionales en los que se desenvuelven los profesores involucrados, se tomó la decisión de realizar una serie webdoc. Resulta importante especificar que la meta de este proyecto es armar la serie y desarrollar, como ya se dijo, la webdoc o documental interactivo (Gifreu, 2011), a través de una narrativa expandida que integre la participación de los espectadores (Rodríguez y Molpecderes, 2013, p. 250).

Ahora bien, ¿por qué la elección de un formato de serie web?, ¿por qué un webdoc? En el libro Escribiendo series web (Schrott-Negro, 2017, p. 17) se señalan distintos aspectos que ayudan a definir qué es una serie web y las características que la han convertido en un formato. Nace para ser emitida en redes sociales o sitios oficiales, y no para ser consumida en los medios de comunicación tradicionales. Con el tiempo, debido al desarrollo de diversas plataformas y la avidez por su consumo por parte de los espectadores, resulta que hoy es posible encontrarlas en las grandes plataformas de VOD. Pero, en su origen no estuvieron destinadas para ese tipo de medios. Esta situación está directamente vinculada con quienes son los productores y realizadores de estos contenidos, muchas veces realizadores noveles o con presupuestos más ajustados.

Por ser un formato nuevo, nacido en las redes sociales, aún no ha establecido un tiempo de duración de los capitulos estandarizado, tampoco la cantidad de episodios que hacen a una temporada. Esa flexibilidad en la duración permite incluir mayor cantidad de producciones que responden en términos generales al formato, pero sin estar sujetas a estrictos requisitos de producción. Por otra parte, este formato ofrece producciones tanto en el género de la ficción como en el documental, con un amplio abanico de temas y enfoques. El público que las consume suele ser joven o joven adulto que hace un uso frecuente de las redes y valora el acceso a materiales audiovisuales en todo momento y lugar, a través de los dispositivos móviles.

Por último, los temas que se tratan son muy variados, con una realización que puede ir desde una simple alocución a cámara, hasta sofisticados episodios en 360 grados. En todo relato episódico, la serialidad es una característica fundamental que debe estar claramente diseñada y realizada en la producción audiovisual. La serialidad se puede establecer de diferentes maneras y con diversos recursos, desde aspectos ligados a la organización estructural del relato, la reiteración en la utilización de recursos visuales y/o audiovisuales, efectos de montaje, sonido y posproducción. Una vez elegida una estrategia o código de trabajo, la serialidad colabora en crear la identidad de la serie, una especie de ADN que la hace única.

Como ya se dijo, este es aún un proyecto en desarrollo, por lo tanto, en esta instancia, el objetivo es la organización de una narrativa en formato de serie web, pero el paso siguiente es poder ampliar el relato a una página webdoc. Es decir, ya no se trata solamente del relato episódico, sino de una relato expandido y complejo, navegable en un sitio oficial, además de tener presencia en redes.

La serie web

Esta serie se creó con la intención de narrar los microrrelatos del exilio desde y hacia Colombia. Originalmente, se pensó en historias de ciudadanos colombianos con residencia actual en Argentina o los Estados Unidos, y de venezolanos en Colombia. Luego, el avance en el trabajo con los casos nos llevó en una nueva dirección y se combinaron casos de colombianos y venezolanos en el exilio. Este cambio se dio como consecuencia del avance en el estudio de los casos a registrar, lo que no significó un cambio sustantivo en el objetivo del proyecto. Por lo tanto, la propuesta fue realizar dos testimonios de venezolanos en Colombia, dos de colombianos en Argentina y dos de colombianos en Estados Unidos.

Los dos episodios de migrantes en Colombia recogen los testimonios en la frontera entre Colombia y Ecuador, en Ipiales, Nariño. Allí se narran las historias de aquellos que, a pie, no solo cruzan la frontera, sino que recorren miles de kilómetros desde Venezuela buscando, algunos, su destino en Perú o Chile. De allí surgen dos episodios impactantes en un marco geográfico desafiante cuyos protagonistas son grupos familiares compuestos por adultos y niños.

En Argentina, se trabajó registrando los testimonios de dos mujeres colombianas que llegaron a ese territorio con el objetivo de mejorar su formación académica, pero en el transcurso del viaje el destino las llevó a formar allí sus familias y echar raíces. Se trata de dos relatos que intencionalmente no se desarrollan en la ciudad de Buenos Aires, tal vez el más convencional de los destinos, sino que uno se desarrolla en El Tigre, en el delta del río Paraná (provincia de Buenos Aires) y, el otro, en río Turbio (provincia de Santa Cruz) en la Patagonia, última ciudad alojada a los pies de la cordillera de los Andes. Por lo tanto, ambos episodios están enmarcados en un extraordinario escenario geográfico.

En Estados Unidos se desarrollan dos historias de mujeres que viven en la ciudad de Orlando, La Florida. Una de ellas colombiana, artista que a través de la docencia y el teatro colabora con los movimientos culturales latinos en dicha ciudad. La otra, una venezolana, cantante popular y empleada, que busca sobrellevar el día a día. Aquí, el cambio cultural se pone de manifiesto, tal vez por eso mismo, los personajes abordados dedican parte de su tiempo a custodiar y divulgar un legado que da cuenta de sus raíces, de sus lugares de procedencia.

Estos seis episodios buscan retratar el contraste geográfico con las historias de vida, no se trata de sumar estadísticas, se trata de conocer a los seres humanos detrás de esas estadísticas, sus sueños, sus logros, sus temores y sus luchas. La premisa de trabajo es señalar la voluntad de la búsqueda de un espacio para vivir mejor, para colmar expectativas. Algunas historias nos muestran la cara más feliz, la de los logros, otras, las búsquedas aún no concluidas, y otras, casi el inicio de lo que parece ser un largo camino por recorrer.